舜在将首领之位传给禹后,按理来说,他应该在晚年安享天命。然而,令人不解的是,他却在遥远的湖南神秘离世。这一离奇的结局引发了无数的猜测:是天命难测,还是背后隐藏着鲜为人知的秘密?为什么这个古老的传说引发了如此多的议论?而考古学家在湖南的发现,又为这个千古之谜提供了哪些线索?

舜的最后岁月,是否经历了权力斗争的阴影,或者说,是否另有隐情?

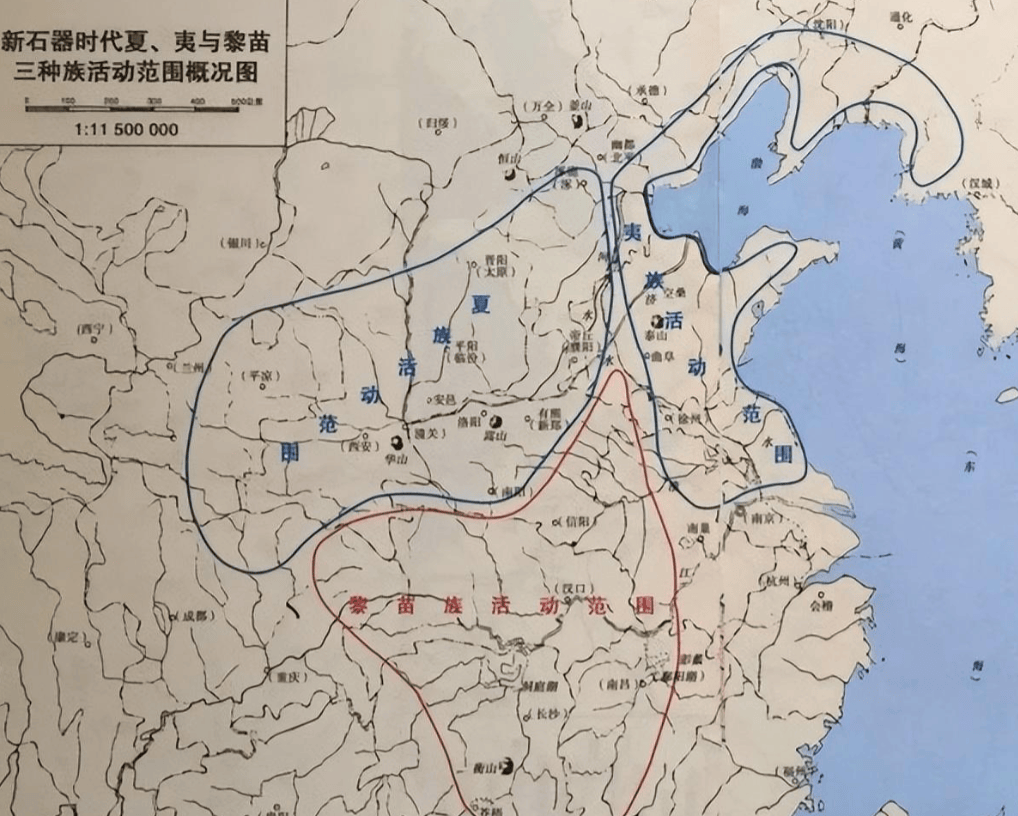

五帝的传说在中国历史中占有重要地位,但这一概念并非一开始就存在。在战国时期之前,古籍中提到的帝王数量众多,远不止五位。直到战国中后期,法才逐渐成型,不过对于谁属于五帝,学术界一直存在不同的看法,这也反映了当时学术多元化的特点,也间接表明历史记载的主观性。到了战国末期,《帝系》和《五帝德》这两本书最终确定了五帝的顺序:黄帝、颛顼、帝喾、帝尧和帝舜。

这一顺序被司马迁在《史记》中采纳,使得这些模糊的远古传说逐渐变得清晰,标志着历史的标准化,并为后人提供了统一的历史框架。值得一提的是,儒家思想对五帝传说的塑造起到了关键作用。孔子和孟子特别推崇尧、舜、禹三位圣王,他们在著作中描绘这三位圣王为品德高尚、大公无私的典范,甚至总结出十六字心经来概括三位圣王的治国理念:人心惟危,道心惟微;惟精惟一,允执厥中。这种理想化的描述深刻影响了后代的政治理念,也塑造了中国传统文化中的道德标准。

然而,背后的历史真相或许并不像传统叙述的那样美好,随着考古学的发展,我们对远古历史的认识正在发生革命性的变化。考古发现为我们提供了更多的客观证据,挑战了传统史书的权威性,也让我们有机会重新审视这段历史。

1978年,考古学家在山西襄汾县发现了陶寺古城遗址,推进了中华文明的研究。这一发现不仅把中华文明的起源时间推前了500年,从公元前3700年延伸到公元前4200年,还为我们了解远古文明提供了宝贵的实物证据。陶寺遗址的发现,不仅改变了我们对中国文明起源的认知,也为研究早期社会结构和文化发展提供了新的视角。

然而,陶寺遗址的发掘也揭示了一段血腥的历史。考古学家在遗址中发现了惨烈的景象——城墙倒塌,宫殿被毁,王族的墓葬遭到洗劫,甚至有一个坑洞里埋葬了30多个头颅和大量碎骨。尤其是其中一具女性遗骸的处理方式特别残忍,暗示着极度的仇恨和暴力。这些发现表明,远古社会中或许并不像传统史书描述的那样平和,权力的更替可能伴随着激烈的争斗和暴力。

这些考古发现与传统史书中描述的尧舜禅让的和平画面形成了鲜明的对比,它们提示我们,远古时期的权力更替可能不仅仅是通过禅让进行的,还有可能伴随着极度的暴力和残酷。关于陶寺文化的毁灭,一些学者推测,几百公里外的石峁古城可能与此有密切关系。石峁古城是老虎山文化的中心,出土的玉器风格与陶寺相似,说明两者之间可能存在文化或贸易往来。

传统史书中,尧将帝位禅让给舜的故事被描绘得非常美好。然而,仔细分析历史记载和考古发现后,我们可能会发现这个过程远没有表面上看起来那么简单。历史上的权力交接常常伴随着复杂的政治博弈和利益的权衡,舜的崛起更是充满戏剧性。他出身贫寒,父亲顽固、继母狠毒、异母弟弟傲慢,但他依然以孝顺闻名,这种品质使他成为儒家道德的典范。舜的形象被后世儒家学者广泛传颂,成为中国传统文化中孝道的象征。

然而,舜的上位过程可能并不如史书所描述的那样光明。他的上位被某些史料描述为舜囚尧于平阳,取之帝位,这暗示舜可能通过软禁尧来夺取权力。上位后的舜,为了巩固自己的权力,还提拔亲信,清除异己,这一做法在历史上并不少见,但与传统史书所传的和平禅让形象大相径庭。

舜可能通过积累声望和影响力逐渐蚕食尧的权力,最终实现了政权更替。这种方式虽然不像武力夺 权那么血腥,但实质上仍然是一种温和的篡位行为,为后来的政治斗争提供了一种新的模式。

在舜统治期间,大禹因治水功绩而声名大噪。但大禹与舜的关系也复杂微妙。大禹的父亲鲧曾被舜处死,这段血海深仇让大禹在舜身边如履薄冰,甚至三过家门而不入以示忠诚。这种谨慎的态度反映了当时政治环境的复杂,也暗示大禹心中可能暗藏复仇的动机。大禹治水不仅是与自然灾害的斗争,也是一次政治角力。他通过治水积累了巨大的声望和实力,逐步掌控了朝政大权。虽然大禹对舜十分恭敬,但他可能暗中积蓄力量,等待合适的时机。

最终,舜在南巡途中离世,有学者认为这可能与大禹的政治手段有关。尽管史书上称大禹曾推辞帝位,但这或许仅仅是一种政治姿态。大禹的继位可能只是形式上的推辞,实际上他已经在暗中积累了足够的政治力量,成功地继承了帝位。

大禹建立夏朝后,废除了禅让制,开始实行世袭制,这一变化标志着中国政治制度的重大变革,也反映了社会结构和权力观念的变化。世袭制的确立使得权力更为稳定,但也为后来的宫廷斗争埋下了隐患。

虽然禅让制在实践中逐渐消失,但它仍然作为一种政治理想深深影响着中国政治文化。历代君主登基时,常常会声称自己是被迫接受帝位,以此来展现谦逊和德行。这种仪式化的做法反映了中国传统政治文化中独特的现象。

远古时代的政治斗争虽然远离我们,但其中的权力运作和人性特征,却与现代政治有着惊人的相似之处。通过研究这些历史,我们可以更好地理解中国文明的起源,并对权力的本质有更深的认知。

考古学为我们提供了重新审视历史的机会,揭示了远古时代更加复杂和残酷的一面。历史的真相可能比我们所学到的更加错综复杂,但它也帮助我们更清晰地认识到权力的本质及其复杂性。