王明华揉了揉太阳穴,感觉一阵阵的胀痛像锤子敲打一样,持续了整整一周。这位42岁的会计主管,原本以为只是工作压力大,没太在意。

可最近,他发现自己看电脑屏幕时,偶尔会出现短暂模糊,甚至有几回站起来时头晕得差点摔倒。

妻子劝他去医院,他却总摆手说“睡一觉就好了”。直到上周三,他在办公室突然眼前一黑,幸亏同事扶住才没摔伤。

检查后,医生严肃地告诉他:“你的颈动脉已经有了明显斑块,脑血管供血不足,再晚点可能就中风了。”

王明华愣住了——他从来没想到,这些看似普通的头部不适,竟是血管堵塞的警报。

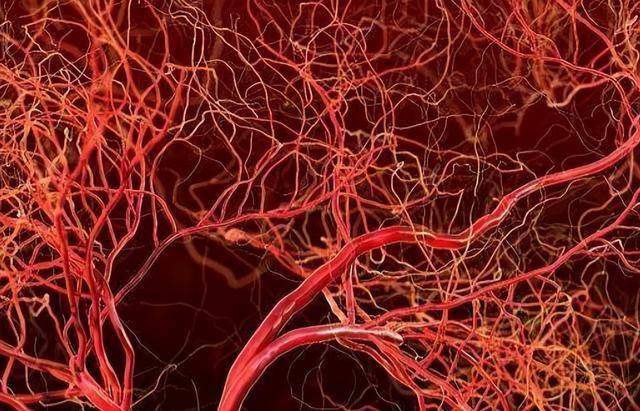

血管,就像身体里的交通要道,负责输送氧气和营养到各个器官,尤其是大脑。

一旦血管壁出现粥样硬化斑块,管腔变窄,血流受阻,脑部供血供氧就会不足,引发一系列症状。

头部作为血管分布密集的区域,往往最先发出求救信号。据统计,全球每年约有1500万人发生卒中,其中超过80%与血管堵塞相关。早期识别这些异常,能大幅降低脑梗、痴呆等严重风险。

头部若出现以下5种异常,需要高度警惕血管堵塞的可能。

第一种是持续性或反复发作的头痛,特别是那种胀痛、钝痛或搏动性疼痛,位置多在头顶、后枕或双侧太阳穴。

这种头痛与普通疲劳性头痛不同,它可能在清晨起床时加重,或在体力活动后更明显,因为血压波动会加剧缺血区域的压力。

科学机制在于,当颈动脉或脑内血管狭窄时,脑组织血流减少,代偿性血管扩张会刺激痛觉神经,同时代谢废物堆积也会引发炎症反应。

第二种常见异常是突发性或频繁发作的眩晕。患者可能感觉自身或周围景物旋转,站立不稳,甚至伴随恶心呕吐。这与内耳前庭或小脑等平衡中枢供血不足直接相关。

第三种信号是短暂性视力障碍。表现为视物模糊、眼前发黑或视野缺损,通常持续几秒到几分钟后自行恢复。这俗称“一过性黑蒙”,源于眼动脉或视网膜中央动脉的微栓塞或痉挛。

大脑视觉皮层的血流中断也会导致类似问题。数据表明,有过一过性黑梦的人,未来一年内卒中风险比普通人高出5倍以上。

第四种是耳鸣或听力下降,尤其是高音调耳鸣,像蝉鸣或电流声,夜间安静时更明显。耳蜗血管极其纤细,对缺血缺氧非常敏感。

当椎动脉或基底动脉狭窄时,内耳血供不足,毛细胞受损,就会引发耳鸣和渐进性听力损失。临床观察发现,中年突发耳鸣患者中,近四成存在颈动脉斑块。

第五种异常是面部或舌部麻木感,常为一侧性,感觉像“蚂蚁爬”或“隔了一层膜”。这可能是三叉神经核或感觉通路缺血所致。如果伴随言语含糊、口角歪斜,需立即就医,这已是中风典型症状。

倘若对这些信号视而不见,血管堵塞极有可能在未来数月至数年的时间里,诱发严重的不良后果,切不可掉以轻心。

首先,认知功能会逐步下滑,表现为记忆力减退、反应迟钝。大脑长期缺血会导致神经元凋亡和海马体萎缩,增加血管性痴呆风险。

其次,卒中风险显著上升。斑块脱落形成血栓,堵塞脑血管,即可导致缺血性脑梗。数据显示,有短暂性脑缺血发作(TIA) history者,90天内卒中概率高达10%-15%。

第三,情感与精神障碍也不容忽视。前额叶和边缘系统供血不足会引发抑郁、焦虑或情绪失控。临床统计表明,脑血管病患者伴发抑郁的比例超过30%,这与单胺类神经递质合成减少有关。

改善血管健康需从生活细节入手,以下几招简单易行。

第一招是坚持有氧运动,例如快走、游泳或骑自行车。每周至少150分钟中等强度运动,能提升高密度脂蛋白水平,促进侧支循环建立。

特别推荐“谈话测试”——运动时微喘但能完整说话,这个强度安全有效。研究发现,规律运动者颈动脉内膜厚度增长减缓约25%。

第二招是优化饮食结构,采用“地中海饮食”模式:多吃深绿色蔬菜、蓝莓等富含抗氧化物的食物,适量摄入三文鱼、亚麻籽中的Omega-3脂肪酸,它们能减少炎症因子、稳定斑块。

每日盐控制在5克以下,因为高钠会升高血压,加速血管内皮损伤。

第三招是管理血压、血糖和血脂。血压应控制在130/80mmHg以下,低密度脂蛋白胆固醇最好低于2.6mmol/L。家中可备便携式血压计,每周监测2-3次。

对于糖尿病患者,糖化血红蛋白需保持在7%以下,因为高血糖会糖基化胶原蛋白,使血管壁变脆。

第四招包括戒烟限酒和压力管理。烟草中的尼古丁会使血管痉挛、一氧化碳则降低血氧携带能力。彻底戒烟1年后,心血管事件风险可下降50%。

同时,尝试冥想、深呼吸或园艺活动来减压,长期紧张会导致皮质醇飙升,促进斑块形成。

第五招是定期筛查。40岁以上人群,尤其有家族史者,应每1-2年做一次颈动脉超声和经颅多普勒检查。若已出现上述症状,还需增加磁共振血管成像评估脑血流储备功能。

健康,其实就在每天的小事中。从今天开始,不妨试试多吃一盘绿叶菜、少坐一站路步行回家。这些微小改变,累积起来就是对血管最好的呵护。

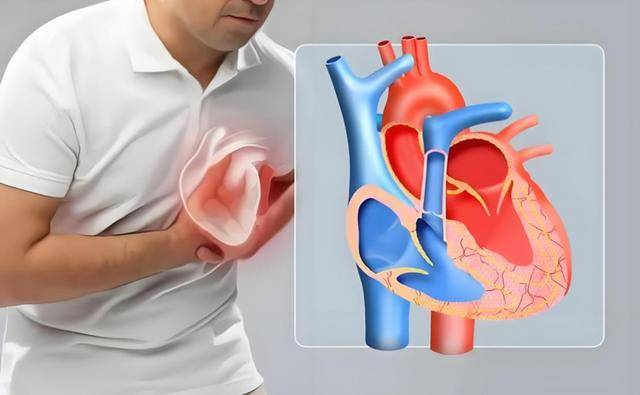

总有人一听“冠心病”三个字,脸色都白了,吓得一阵心慌,感觉马上就得进医院动手术。甚至有人检查出轻微的冠脉斑块后,立刻上网查资料,越看越害怕,仿佛下一秒就会倒下。

其实绝大多数人都把这件事想得太严重了。冠心病虽然确实是心血管病里的“大哥级”选手,但并不是得了就一定“没救了”。如果没有那几个关键情况,大部分人真的不用过度紧张,更别自己吓自己。

要说这几年,查出冠心病的人确实不少,尤其是中老年群体中,体检报告里“冠状动脉粥样硬化”“供血不足”等字眼出现频率高得吓人。但真正到了需要植入支架、做搭桥手术的,其实只是一小部分。

数据也不是瞎说的,据《中国心血管健康与疾病报告》显示,目前我国冠心病患者人数超过1100万,但真正每年因冠心病住院或者手术的人数不到总数的五分之一。这就说明,大多数人处在“稳定期”,没严重到需要手术那一步。

关键点在于,有没有以下几种情况。如果都没有,那心里完全可以踏实一点,不必天天提心吊胆。

没有进行性加重的心绞痛

心绞痛的事儿,很多人都听过。胸口一阵阵发紧、压迫感,一般活动后加重,休息能缓解。不过这里要说清楚,“没有进行性加重的心绞痛”非常重要。简单点说,之前爬楼梯胸口发闷,现在一样的强度活动也没变严重,这说明情况是稳定的。

如果心绞痛没有加重趋势,不是走几步就犯,不是半夜睡着了也疼醒,那就没必要上来就想到放支架或者手术。很多稳定型心绞痛的人,吃药控制一下血压、血脂,平时注意生活规律,几十年也不会有大问题。

没有心功能不全

再来说个被忽视的关键点——心功能。如果没有心功能不全,那心脏泵血的能力就是够用的。心功能不好的人,走几步就喘,爬个一层楼都要歇半天,晚上还得靠枕头垫高才能睡觉。但如果平时能走能跑,活动后没有明显气短、乏力、胸闷,那说明心功能还可以。

心脏像发动机,能带动全身运转,那就问题不大。不少人检查出一点冠脉狭窄,慌得不行,实则连一丁点心衰表现都没有,这种真的不用太焦虑。

没有反复发作的心律失常

说到心律失常,大家容易联想到心跳忽快忽慢、心慌、头晕,甚至晕厥。确实,反复发作的心律失常是个风险点,尤其是房颤、室速之类的。但没有这类频繁发作,甚至检查根本没有异常心律的,就别胡思乱想。

像偶尔熬夜、情绪波动引起的一过性心律不齐,不会造成严重后果,更不代表马上会猝死。有研究表明,轻度心律不齐在普通人群中的发生率接近30%,多数不需要特殊处理。真正需要警惕的是反复、频繁,甚至导致晕倒或心功能下降的那种,不是每个“心跳多跳了一下”都值得焦虑。

没有严重的冠脉主干病变

冠脉主干病变。说白了就是冠状动脉主干狭窄了,主干是大动脉里的“大哥”,这条一出问题,整个心脏的供血都容易崩盘。但也不是所有冠心病患者都有主干病变。很多人只是分支轻度狭窄,或者斑块尚未形成明显阻塞,这种不一定非得手术。

根据《中国冠状动脉介入治疗指南》,冠脉病变分为主干、前降支、回旋支、右冠等几个部位,主干病变属于高危类型,需要特别关注,但如果排查下来没有主干病变,稳定性就高了很多。

更有意思的是,有相当比例的主干病变患者,靠药物也能稳定控制数年,并不是一发现就必须马上做手术。

没有反复住院和急性发作史

住院史这块很多人自己都清楚,一年三番五次进医院,那确实说明情况不乐观。但没住过院,或者只有一次轻微发作,之后控制得挺好,这种人也别老想着“是不是要支架”。

冠心病急性发作一般会有典型症状,比如长时间胸痛、大汗淋漓、恶心呕吐等等,还会伴随心电图和心肌酶学的异常。而如果一直是稳定状态,没有反复发作史,那说明病情没有进展,也就不需要太过担心。

有人可能会说,那是不是完全不用管了?不是的。即使没有那五种情况,冠心病也是慢病,也是需要长期管理的。控制血压、控制血脂、注意血糖,生活方式改善仍然非常重要。

比如饮食方面,减少油腻、少吃高胆固醇食物,多吃蔬菜水果;运动方面,规律有氧运动、别过度劳累;心理状态也别忽视,长期焦虑、抑郁对心血管是明确有害的。即使是药物控制良好的冠心病患者,如果生活习惯糟糕,也可能加速病情发展。

根据北京协和医院的一项追踪研究,发现稳定型冠心病患者中,五年内发生心血管事件(如心肌梗死、猝死)的概率只有7%左右,而存在那五类高危情况的患者,这一比例上升到了接近30%。差距非常明显。这也再次说明,如果不属于那五种情况,整体预后是相对乐观的。

当然,也不能走向另一个极端——忽视病情。就像一个车子虽然没坏,但定期保养还是必须的。定期复查心电图、心脏彩超、血脂血压,配合医生调整用药,远比自己在家胡乱猜要靠谱得多。

很多人对冠心病的误解,都是因为缺乏科学的认知。有的人听说隔壁老王装了三个支架,就觉得自己也得装一个才安心;也有人看到亲戚突然去世,就把自己的轻度斑块也看成定时炸弹。其实,每个人的病情不一样,不能“听风就是雨”。

还有一种情况特别常见,就是体检一查出“心电图异常”,心里立马悬起来。实际上,心电图提示的“心肌缺血”不一定就是冠心病,也有可能是心率加快、导联放置问题或者暂时性的生理变化,医生一般会结合症状和其他检查一起判断,不是单凭一张心电图就定结论。

尤其是那些没有症状,只是体检异常的,真不建议自己吓唬自己。医生都没说啥,自己已经开始上网查死因了。

现在的医疗水平已经非常成熟,冠心病不是“绝症”,更不是“洪水猛兽”。只要情况稳定,没有那五类高危问题,完全可以像普通慢病一样管理。平时好好吃药、规律作息,控制三高,偶尔散步晒晒太阳,反而比过度紧张要更有利于健康。

很多人一边查报告一边抖,最后医生一句话:“你这情况,根本不用支架”,又惊又喜。要是早点理解这些知识,何至于白担心那么久。

不是所有冠心病都意味着“危险”,只要没有那些高风险因素,生活还是可以正常继续的。与其天天焦虑,不如听医生的话,管住嘴、迈开腿、按时吃药、定期复查。别再自己吓自己了,好多时候,恐惧来源于不了解,而了解多了,心里自然就稳了。