尿液是人体代谢的废弃物,却也是反映健康的晴雨表。正常情况下,健康人的尿液呈淡黄色、清澈透明,排尿时无明显不适,且每日排尿4-7次。但是,当身体出现潜在病变时,小便会率先发出预警信号,因此,医生坦言,“寿命长短,排尿先知”。以下4个小便异常,若长期忽视,可能悄悄损伤器官功能,甚至缩短寿命,一旦出现需及时就医检查,千万别大意。

异常1:尿液颜色持续异常

正常尿液因含有尿色素呈淡黄色,饮水多少会让颜色略有深浅,但如果颜色长期偏离正常范围,可能是器官病变的信号。尿液持续浓茶色在排除饮食因素后,需警惕肝脏或胆道问题。当肝细胞受损或胆道梗阻时,胆红素无法正常代谢,会随尿液排出,使尿液呈深茶色。若长期不干预,可能发展为肝衰竭,严重的可能会影响寿命。

如果尿液呈淡红色,甚至肉眼可见血块,可能提示泌尿系统出血。不要觉得不痛就没关系,疏忽大意可能错过大病的最佳治疗时机,导致病情恶化或者最终一发不可收拾。

异常2:尿液泡沫多且长时间不散

排尿时尿液表面偶尔出现少量泡沫,且几秒内消失,多是排尿过急、尿液冲击液面导致的正常现象。但若是泡沫密集如啤酒沫,且静置5-10分钟后仍不消散,需警惕蛋白尿,这是肾脏受损的信号。

肾脏是人体的滤过器,健康状态下会阻止蛋白质等大分子物质进入尿液,但当肾小球受损时,蛋白质会漏入尿液,形成蛋白尿。长期蛋白尿会持续损伤肾小球,导致肾功能逐渐衰退,最终发展为尿毒症。相关临床研究数据显示,慢性肾病患者若不及时干预,5-10年内可能出现肾功能不全,寿命较健康人缩短10-15年。

若糖尿病、高血压患者若出现泡沫尿,更需警惕,这可能是并发症损伤肾脏的早期表现,若不控制,会同时加重原发病与肾病,形成恶性循环。

异常3:排尿频率骤变

每日排尿4-7次是正常范围,若频率突然大幅改变,且排除大量饮水、服用利尿剂等外界因素,需警惕是尿路感染,还可能是前列腺增生或糖尿病。

若出现少尿或无尿这是急性肾衰竭的典型信号。可能因脱水、严重感染、药物中毒、尿路梗阻等导致。肾脏无法正常生成尿液,代谢废物会在体内堆积,引发高钾血症、酸中毒等危及生命的并发症,若不及时抢救,可能在数天内导致多器官衰竭。

异常4:排尿时伴随疼痛、灼热感

很多人出现排尿时尿道刺痛、灼热感,会误以为是上火,自行喝凉茶缓解,但这可能掩盖潜在的感染或肿瘤问题,除了尿痛、灼热感,还可能伴随尿急、尿频、尿液浑浊。若不及时用抗生素治疗,感染可能上行至肾脏,引发肾盂肾炎,长期反复发作会损伤肾功能;对于女性而言,还可能诱发盆腔炎等妇科疾病。

也有可能是尿结石在作祟,结石在尿道或膀胱内移动时,会摩擦黏膜,导致排尿疼痛,严重时伴随血尿。若结石长期堵塞尿路,会导致肾积水,压迫肾实质,使肾功能逐渐衰退,有数据显示,长期肾积水患者,5年内肾功能损伤率超30%。

有人年轻时总觉得身体没啥毛病,熬夜、吃烧烤、饮料不离手,肾脏也好像从没出过问题。但很多人不知道的是,肾病往往是“沉默”的,一开始它啥也不说,也不闹腾,等察觉时,可能已经是晚期。医生看多了类似的病例,也只能叹口气:太多人是因为忽视小毛病,才把肾拖坏了,最后拖成了尿毒症。

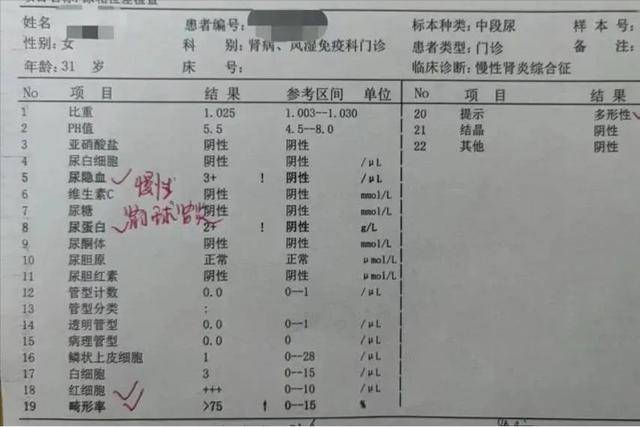

其实,很多人本可以早点发现苗头,早点阻止悲剧发生。关键就差那一步:定期去查个尿常规。是的,就是这么简单的一步。但偏偏就有不少人嫌麻烦、不当回事,错过了拯救自己肾脏的机会。尿常规里两个特别关键的指标——尿蛋白和尿隐血,它们的异常,常常是肾脏问题的“前哨信号”。

尿蛋白这个东西,平时应该是不会出现在尿液里的,或者说,即使有,也只是少量。但一旦它开始“漏”出来,说明肾小球这个“筛子”出问题了。正常的肾小球像一个细密的过滤网,能让废物排出去,但蛋白质这种有用的成分它会“挡住”。

如果筛网坏了,蛋白就被漏出去,那就是蛋白尿。有研究显示,尿蛋白轻度升高的人群,未来几年发展成慢性肾病的几率,是正常人群的3到5倍。而持续性的蛋白尿,几乎是慢性肾病的“标志性症状”。

说到尿隐血,很多人一听这个词就发怵。其实它的意思很简单,就是尿液里有红细胞,但肉眼看不出来。别以为这不是事,其实它和肾小管、肾小球的损伤关系密切,甚至是肾小球肾炎的早期信号。

有数据显示,大约有20%的尿隐血人群在几年后被确诊为肾脏病。这可不是个小概率的事,只是大多数人根本没做检查,自然也不知道自己身体已经开始“亮红灯”了。

令人头疼的是,肾病一开始真的没啥症状,不痛也不痒,也不发烧感冒。最多就是有时候觉得有点乏力,或者早上眼皮有点肿。这种时候,绝大多数人要么以为是没睡好,要么觉得是小感冒的前奏,根本不会想到是肾出了问题。

而一旦到了尿毒症阶段,就不是简单补补觉、吃点药就能解决的了。血液透析、肾移植这些大招,花费不说,精神压力和生活影响更是压得人喘不过气。

每年因为尿毒症走进透析室的人不在少数。根据国家卫生健康委发布的数据,中国尿毒症患者已突破百万大关,而且呈逐年增长趋势。其中,大部分患者在确诊前,都从来没关注过尿常规,更别提早期发现病变。

反观那些定期体检、重视尿常规的群体,肾病能被早早揪出来,控制得好的人也不少。说明不是没法防,而是大家太习惯“无症状等于没病”的观念。

很多年轻人会觉得,尿毒症这种病离自己很远,反正自己还年轻,喝点奶茶、熬熬夜也没事。但肾病并不是老年病。现在临床上,不少三十出头的人就开始做透析,有的甚至不到二十岁。

其中不少人,早在几年前的体检中就已经出现蛋白尿、尿隐血这些异常指标,但因为觉得“反正也不疼”,就没再管了,结果几年下来,肾功能一点点被吞噬,连反应的机会都没有。

说到这里,大家可能也会问,那尿常规是不是每次都得查?其实没那么夸张,但一年查一次是最基本的,特别是那些有高血压、糖尿病、痛风、肥胖家族史的人群,更得注意。这些都是肾脏的“死敌”。

高血压会伤肾小动脉,糖尿病会搞坏肾小球的“毛细血管网”,痛风则因为尿酸升高,直接刺激肾脏组织。长期处于这种状态,肾脏迟早撑不住。

很多人以为肾病和喝水有关,或者和吃咸一点、辣一点有关。确实,饮食不当是一个因素,但它并不是唯一。真正起决定作用的,往往是这些慢性疾病背后的长期控制不到位。而尿常规,就是能帮助及时发现“控制不到位”的那扇窗。

此外,尿常规检查不贵也不复杂。一次只要十几块钱,十分钟就能搞定。而且抽点尿就能查出十几项指标,不止能看出肾病早期,还能顺便看看有没有泌尿系感染、糖尿病的倾向等问题。一份小小的化验单,能“说”的东西可不少,只看你愿不愿意听。

那些说“我不查是怕查出来”的想法,其实最要命。不查出来不等于没问题,反而是等问题变大时,所有的成本都翻倍,连最初的机会也一去不返。也许一年前,只是个轻度蛋白尿,控制得当就能完全恢复。但等到肾小球硬化、肾小管萎缩,连医生也束手无策了。

有不少病人直到出现眼睑浮肿、下肢水肿才来就医,这时候往往已经是肾功能中度到重度受损。其实在尿常规中,微量白蛋白、红细胞形态等早期指标都能提供有力线索。

但普通人往往不知道这些信号,更不会主动去看报告细节。如果每个人都能学会基本的判断,比如看到尿蛋白(+)、尿隐血(+)时,就立刻重视,那很多问题真的能在早期解决。

从医生的角度来看,这一步真的不难。要命的是大家不愿跨出这一步。有人说体检麻烦,其实现在很多单位每年都有组织;有人嫌贵,那十几块钱能省命的钱不值?也有人觉得查出来就要吃药,其实早期干预很多时候连药都不需要,只要生活方式调整就能搞定。

不少研究也支持这一观点。国内一项涉及4万多人的流行病学调查发现,初查时有蛋白尿阳性的人群中,后续五年发展为慢性肾病的比例高达37.4%,而尿蛋白阴性者发展比例不足8%。这组数据说明,尿蛋白是个非常重要的预警信号,值得认真对待。

那是不是所有尿蛋白和尿隐血都是肾病?也不一定。比如剧烈运动、发热、感染、女性经期等也可能导致暂时性的蛋白尿或隐血。但这类情况会很快恢复,关键看是否持续。如果几次尿常规都出现异常,那就不是“偶发”能解释的,得进一步检查。肾功能、肾小球滤过率、肾彩超都能提供更多线索。

肾脏这个器官很有“忍耐力”,它不吵不闹、不痛不痒,一直默默工作,直到有一天实在扛不住了,才会出现症状。这个时候,通常已经为时已晚。它不像心脏出问题会胸痛,胃出问题会反酸胀气,肾出问题初期,几乎无声无息,只有那一份不起眼的尿检,才是它的“求救信号”。

从健康角度看,别等身体给你“强提醒”,才后悔没早早行动。与其在透析室里感叹“要是早点检查就好了”,不如现在就把这件事放在心上。一年一次,十几分钟,一份化验单,也许就能为自己的肾脏赢得十年健康。

现在医学很发达了,信息也到处都是,但越是这样,越需要人们有自己的判断力,知道哪些检查真正有意义,哪些行为真正能帮到身体。尿常规,也许不是最炫酷的体检项目,但它可能是最容易被忽视、却最关键的一项。如果说有哪个检查真的能在无声中救命,那一定就是它。

每个人的身体都不是无坚不摧的,尤其是肾,脆弱得让人心疼。而最简单、最有效的防护手段,真的只是一件小事——定期查尿,早发现,早干预。别再拖了,这一步真的太重要。