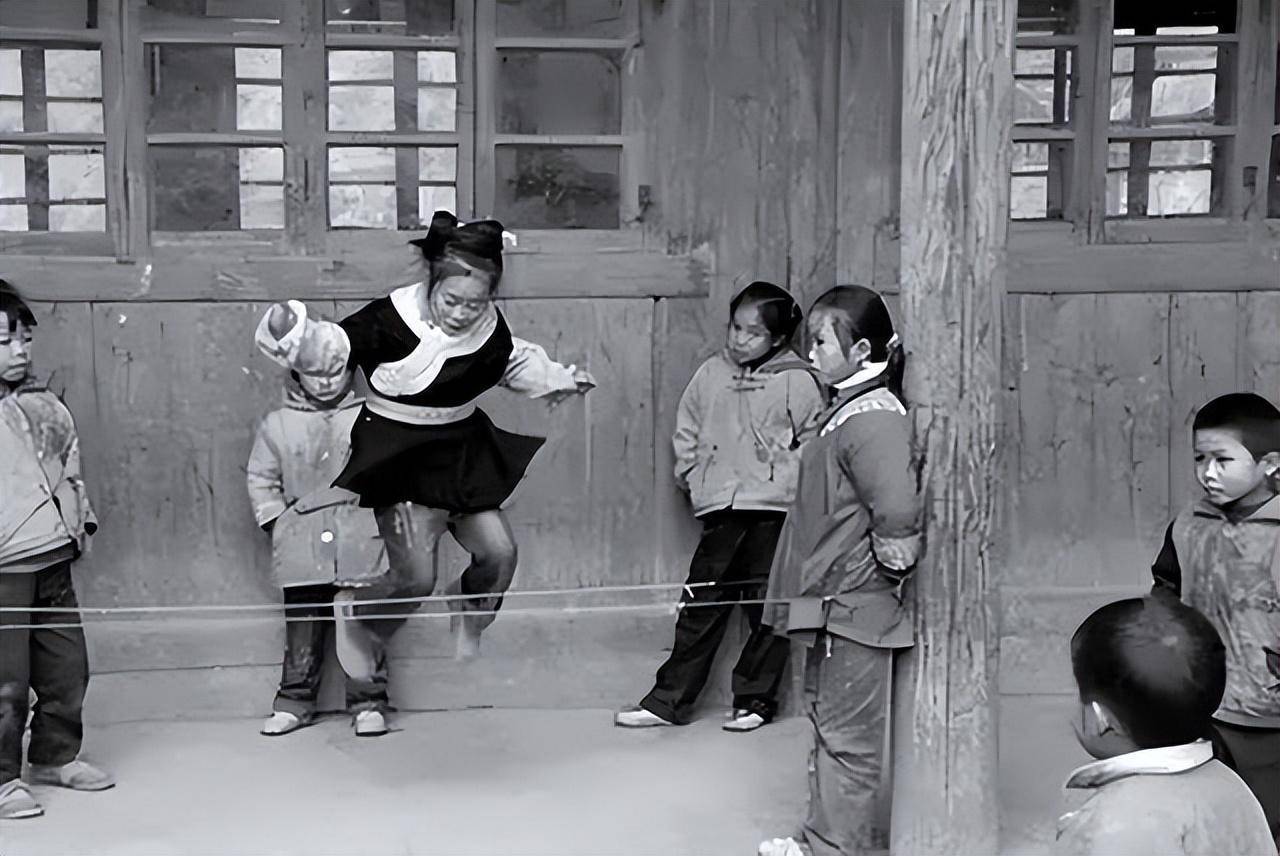

1975年的春天格外长,关中平原的麦子刚抽穗,青黄不接的日子就像拉不断的线,勒得人喘不过气。我家住在吴家庄最东头,两间土坯房挤着爷爷、奶奶、六岁的妹妹和我。

母亲在 1972 年那场大病后就走了,父亲在县里煤矿当临时工,每月寄回的十块钱,是家里唯一的指望。

可那年春节后,父亲的信和钱都断了。一开始爷爷说:“你爹忙,新矿区说不定信号不好。” 可到了五月,粮缸见了底,妹妹饿得整天抱着空碗哭,爷爷的烟袋锅敲得越来越响,烟灰落满了补丁摞补丁的衣襟。

“秀梅,跟爷走。” 五月十二那天清晨,爷爷揣着空布袋,拉着我的手往村西头走。我知道要去哪,爷爷要带着我们去大伯家。

大伯吴老大是父亲的亲哥,可自从当年爷爷让父亲去当兵、分家时多给了大伯三间房,两家就像隔了道无形的墙,大伯家的院墙甚至故意往我家这边挪了半尺。

大伯家的院门虚掩着,堂屋飘出玉米糊糊的香气。爷爷搓着手,声音发颤:“老大,家里…… 断粮了,借点玉米面,等你弟寄钱回来就还。”

大伯蹲在门槛上抽旱烟,眼皮都没抬:“爹,不是我说你,老二家俩丫头片子,读啥书?让秀梅回队挣工分不就有粮了?”

我攥着爷爷的衣角,指甲掐进掌心。这时,大娘端着碗从里屋出来,看到我们,碗 “哐当” 放在桌上:“哟,这不是‘吴大熊’吗?

自家养不起丫头,倒来刮我们家的粮?当年你要是让老大去当兵,现在我们家说不定吃商品粮呢!”

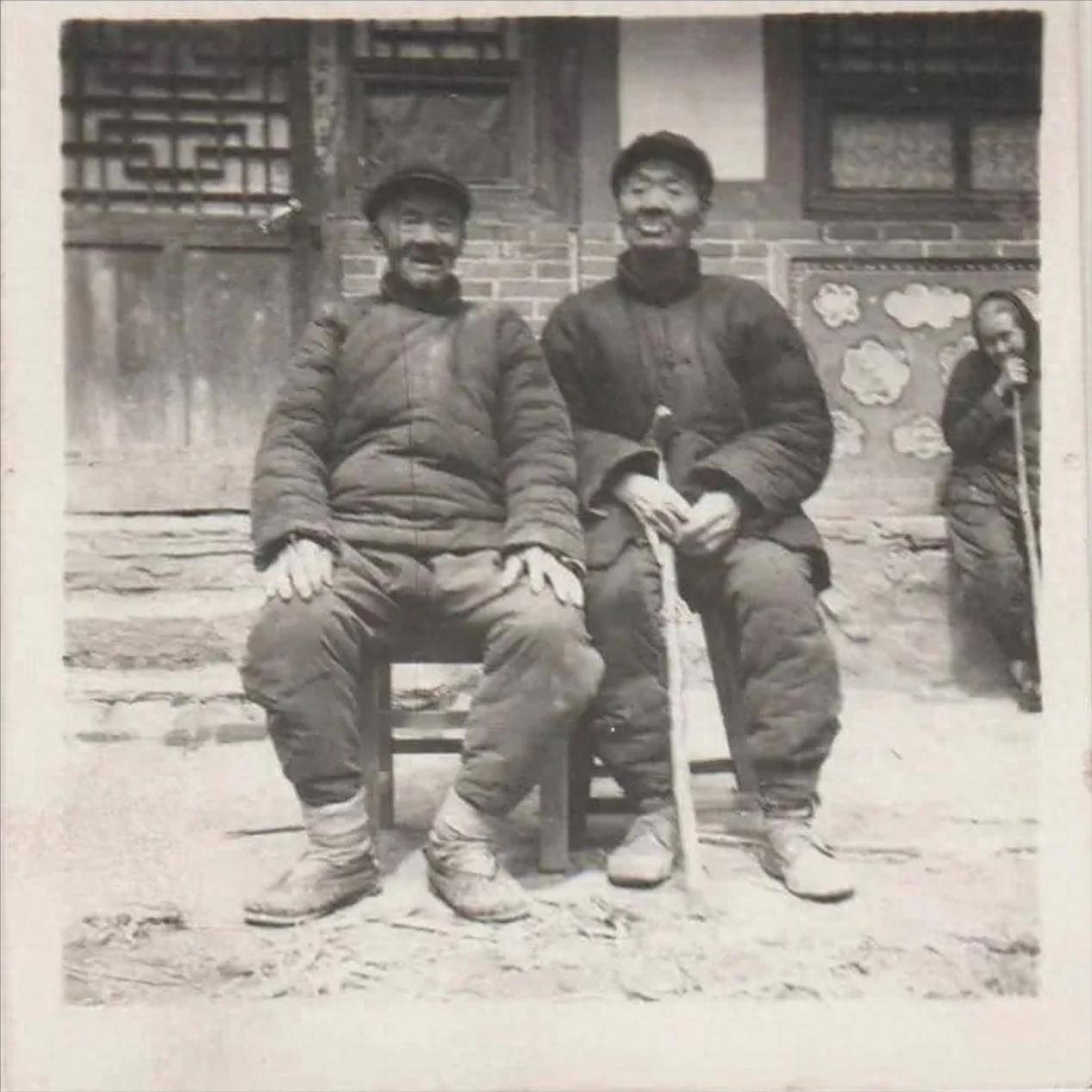

“吴大熊” 是爷爷的外号。年轻时爷爷劁猪手艺好,人送外号 “吴大能”,可一次跟公社技术员争执,用老办法劁猪导致猪感染死亡,就被人改口叫 “吴大熊”。这外号像根刺,扎在爷爷心里十几年。

爷爷的脸瞬间涨红,拳头攥得指节发白:“老大媳妇,你说话别带刺!我是你公公!”

“公公咋了?公公就能空着手来要粮?” 大娘跳着脚骂,“你让老二供丫头读书,就是打肿脸充胖子!现在饿肚子,活该!”

大伯终于开口,却对着爷爷:“爹,不是我不借,是家里粮也紧。你让秀梅别读了,跟我家兰兰去挣工分,我就……”

“你闭嘴!” 爷爷猛地打断他,声音抖得像风中的麦子,“我吴老汉就是讨饭,也得让娃读书!”

围观的人越来越多,有人劝 “都是一家人”,有人窃窃私语 “丫头片子读书没用”。

大娘更得意了,叉着腰喊:“谁觉得她们该读书,谁借粮啊!站着说话不腰疼!” 人群瞬间安静,风卷着麦糠飘过,落在爷爷花白的头发上,像一层霜。

就在爷爷眼圈发红、我死死拉住爷爷不让他冲动时,人群外传来一个洪亮的声音:“自家老爹侄女都不管,算什么男人?”

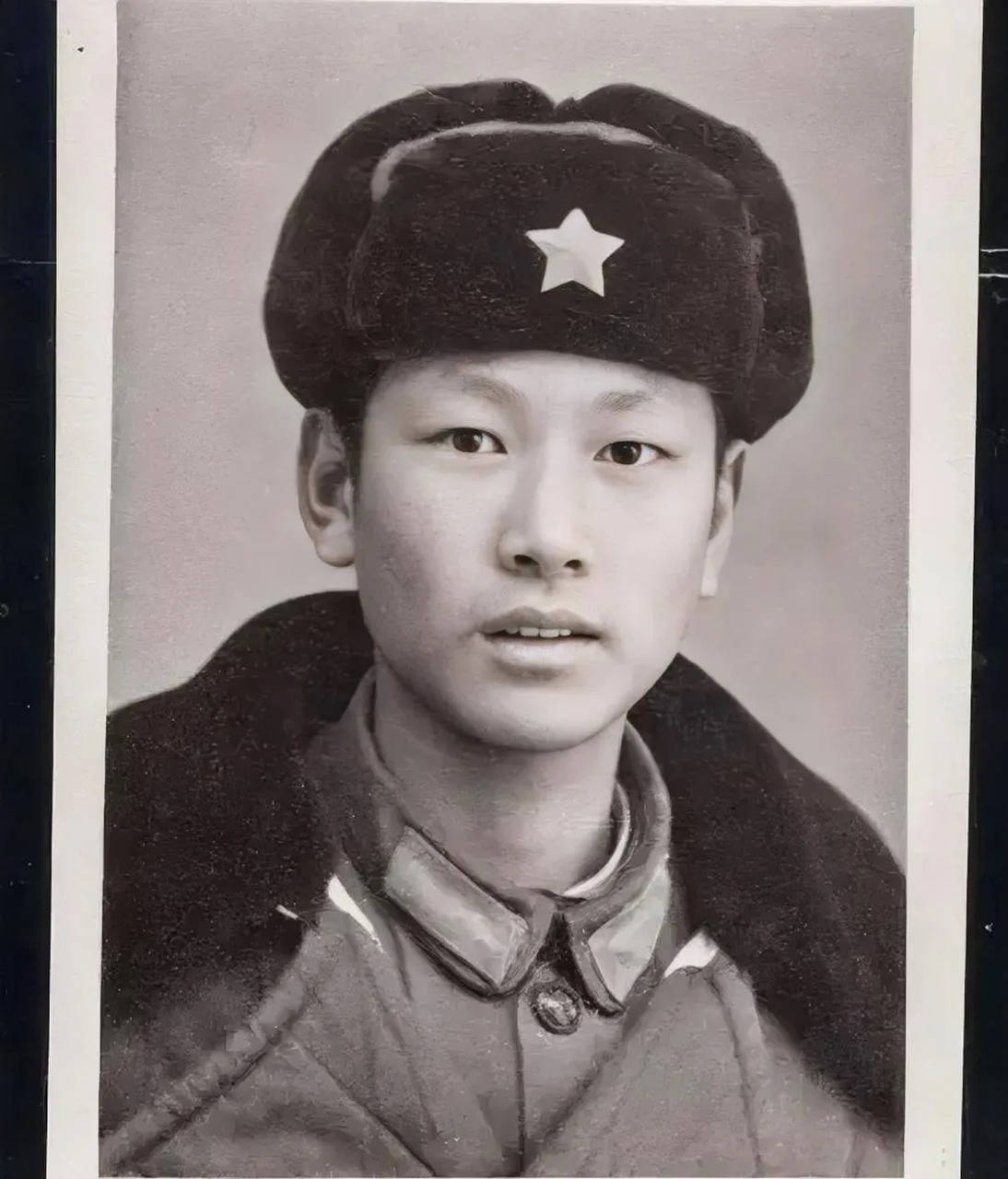

所有人都转头看去。一个高个子男人分开人群走进来,穿着洗得发白的军绿上衣,肩膀宽阔,眼神锐利。他盯着大伯:“你弟在煤矿挣钱养家,你当哥的不帮衬就算了,还在这说风凉话?”

大娘像被踩了尾巴的猫,跳起来指着他骂:“哪来的野小子多管闲事?我们家事用你插嘴?”

陌生军人没理她,又看向大伯:“你也是当过兵的?(后来才知道大伯当年验上兵没去成)就这觉悟?”

大伯被戳到痛处,脸涨成猪肝色,猛地站起来就要推人:“我当不当兵关你屁事!” 男人早有防备,侧身一躲,顺势伸脚一绊,大伯 “哎哟” 一声摔在地上。

他爬起来还要扑,男人伸手一抓,就像拎小鸡似的把他按在墙上:“就你这身手,在部队连队列都站不好。”

围观的人哄堂大笑。大伯挣了半天挣不脱,脸憋得通红。男人松开手,拍了拍他的肩膀:“做人得有良心,尤其是对自家人。” 说完,他转身拉起爷爷:“大爷,咱走,我家有粮。”

我跟在后面,听见大娘在身后跳脚骂:“有本事你养她们一辈子!” 男人回头笑了笑:“只要她们肯读书上进,我帮衬着又何妨?”

路上我才知道,他叫薛斌,是邻村薛家庄的,当年在新疆当兵,退伍后回村当民兵连长。今天来吴家庄找战友,刚好撞见这场闹剧。

“大爷,您儿子在煤矿?” 薛斌扶着爷爷,“我当年在部队修过煤矿,那边条件苦,但安全措施还行,说不定是新矿区没通邮。”

爷爷叹了口气:“我就怕他出事…… 俩丫头还小。”“

没事,” 薛斌拍着胸脯,“军人的儿子,错不了!再说真有事,矿上早送信了。” 他的话像定心丸,爷爷紧锁的眉头松了些。

走了二十多分钟,到了薛家庄。薛斌家的土坯房虽然也是泥巴墙,但房顶铺着新麦草,院里收拾得干干净净。

他掀开粮仓,里面堆着半仓玉米面:“这是去年的陈粮,有点粗,但顶饿。” 又去地窖抱出红薯和土豆:“这些能放,慢慢吃。”

爷爷看着那袋 “二合面”(玉米面掺白面),眼圈红了:“薛同志,这…… 太多了。”

“不多,” 薛斌笑着给我们装粮,“我一个人吃不完,我爹娘走得早,弟弟在小学当校长,平时就我住这儿。”

他顿了顿,摸了摸我的头:“丫头,别听你大伯的,读书是好事,以后考出去,给你爷爷长脸。”

我背着半袋红薯,爷爷扛着粮食,走在回家的路上。夕阳把我们的影子拉得很长,粮食的香气混着泥土味,飘了一路。爷爷回头望了望薛家庄的方向,叹着气说:“好人啊,真是好人。”

薛斌的粮食让我们撑过了最难的日子。六月中旬,父亲的信和汇款终于到了。信里说他去了新矿区,离镇上远,前几个月忙得脚不沾地,刚通邮就赶紧寄钱。看到信的那一刻,爷爷把信纸贴在胸口,半天说不出话。

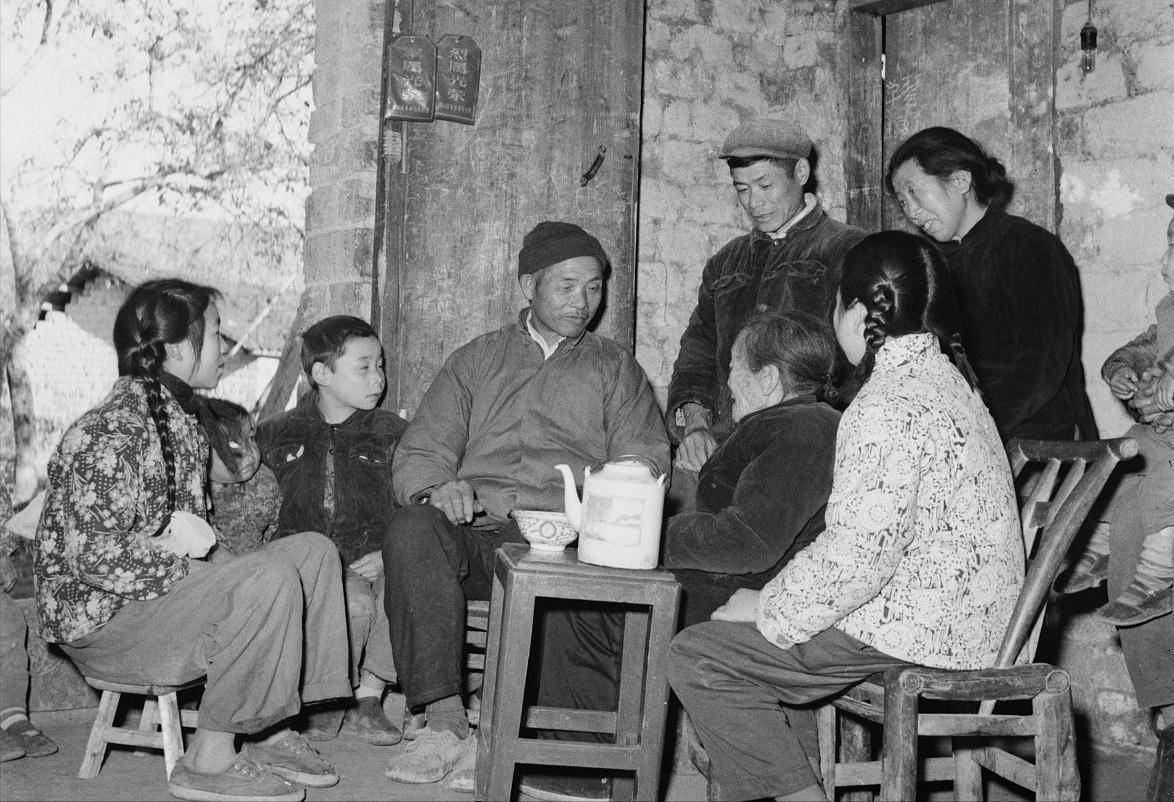

年底父亲回家,听说了借粮的事,气得要去找大伯理论,被爷爷拦住了:“算了,都是一家人,闹僵了不好看。” 但他第二天一早就拉着我去了薛家庄。

父亲和薛斌一见如故,两个当过兵的人凑在一起,聊的全是部队的事。薛斌说他当年在新疆守边防,冬天零下四十度,巡逻时睫毛都冻成冰碴,有次追走私犯,在沙漠里跑了两天两夜,最后靠喝仙人掌汁才活下来。“那时候就想着,守好国门,家里人才有好日子过。” 薛斌喝着酒,眼睛发亮。

父亲也说起煤矿的事:“下井虽然苦,但想着家里俩丫头要读书,就有劲儿。” 薛斌拍着他的肩膀:“二哥你放心,以后家里有啥事,跟我说一声,别跟自家人客气。”

从那以后,薛斌成了我家的常客。他会骑着自行车来送新收的玉米,会帮爷爷修漏雨的屋顶,会给我和妹妹带小人书。1980 年秋天,妹妹突发高烧,小脸烧得通红,迷迷糊糊喊着 “要吃红薯”。爷爷急得团团转,是薛斌背着妹妹,深一脚浅一脚走了三里地,送到公社卫生院。

医生说再晚来半小时就危险了。薛斌守在病房外,给妹妹买了水果糖,等妹妹退了烧,他才披着晨露回家。妹妹醒来后,抱着薛斌给的糖,奶声奶气地喊 “薛叔叔”,薛斌笑得眼睛都眯成了缝。

1981 年我考上县高中,是薛斌骑着他的 “永久” 自行车送我去报到。他帮我铺好床铺,又去供销社买了搪瓷缸和笔记本:“秀梅,在县里好好学,缺钱缺粮就跟我说,别委屈自己。” 临走时他塞给我五块钱:“这是叔叔的一点心意,买点营养品。”

那时候薛斌已经辞了民兵连长,买了辆拖拉机跑运输,日子过得更宽裕了。妹妹上学后,常坐他的拖拉机上下学,每次他都会在车斗里铺层麦草,怕妹妹硌着。妹妹总说:“薛叔叔的拖拉机比大伯家的马车还稳。”

1984 年我考上地区师专,成了村里第一个考上大专的姑娘。妹妹也争气,1985 年考上省里的财税中专。收到录取通知书那天,爷爷杀了家里唯一的老母鸡,让我去请薛斌来吃饭。

薛斌来了,手里提着两斤白面和一瓶水果罐头:“丫头们有出息,叔高兴!”

我和妹妹给薛斌敬了杯糖水(那时候没啤酒):“薛叔叔,谢谢您。” 他摆摆手:“谢啥,你们好好读书,就是对我最好的报答。”

毕业后我回镇里中学当老师,妹妹在县地税上班。我们总想接薛斌去镇上住一段时间,他笑着说:“我在村里住惯了,院子里的菜还等着我浇水呢。” 但他总会骑着三轮车来镇上,给我们送自己种的蔬菜,每次都要等我们下班,拉着我们说说话才走。

1992 年腊月,薛斌的儿子要结婚了。他专门来学校给我送请柬,脸上的皱纹都带着笑意:“秀梅,到时候一定来喝喜酒。”

可就在结婚前三天,噩耗传来,他儿子骑摩托车去县城买东西,为了躲一个突然窜出来的小孩,连人带车栽进了河里,撞到石头去世了。

我和妹妹赶去薛家庄时,薛斌蹲在院子里,背驼得像座山。曾经挺直的脊梁,仿佛一夜之间被抽走了力气。他看到我们,嘴唇动了动,却没说出话,眼泪大颗大颗砸在地上。他妻子受不了打击,半年后也跟着去了,热闹的院子只剩下薛斌一个人。

从那以后,薛斌像变了个人。他卖掉了拖拉机,每天守着空荡荡的房子,对着儿子的遗像发呆。我每周都带着孩子去看他,给他收拾屋子做顿热乎饭。他会抱着我的孩子,喃喃地说:“要是我儿子还在,也该有这么大的娃了。”

妹妹想接他去县城,他不去;他侄子在上海定居,接他去享福,他也不去。

“我就在这儿守着,他们娘俩回来,好找着家。” 他抚摸着墙上的照片,声音轻得像叹息。

2010 年冬天,薛斌病倒了。我接到电话赶回去时,他躺在炕上,呼吸微弱。我赶紧叫救护车把他送到县医院,又给他侄子打了电话。

第二天,他侄子一家从上海赶回来。薛斌清醒了些,拉着我的手,又拉着他侄子的手:“小伟(他侄子),秀梅姐妹俩是好人,当年要不是她们常来陪我,我早垮了……” 又对我笑了笑,“秀梅,叔没啥给你的,院子里的菜种子,你拿点回去种,就当叔还在……”

话没说完,他就闭上了眼睛。窗外的雪飘了起来,落在光秃秃的树枝上,像撒了层盐。

薛斌的葬礼上,我和妹妹站在寒风里,看着他的棺木入土。当年他送我的那袋 “二合面” 的香气,仿佛还萦绕在鼻尖;他背着妹妹去医院的背影,在雪地里越拉越长。

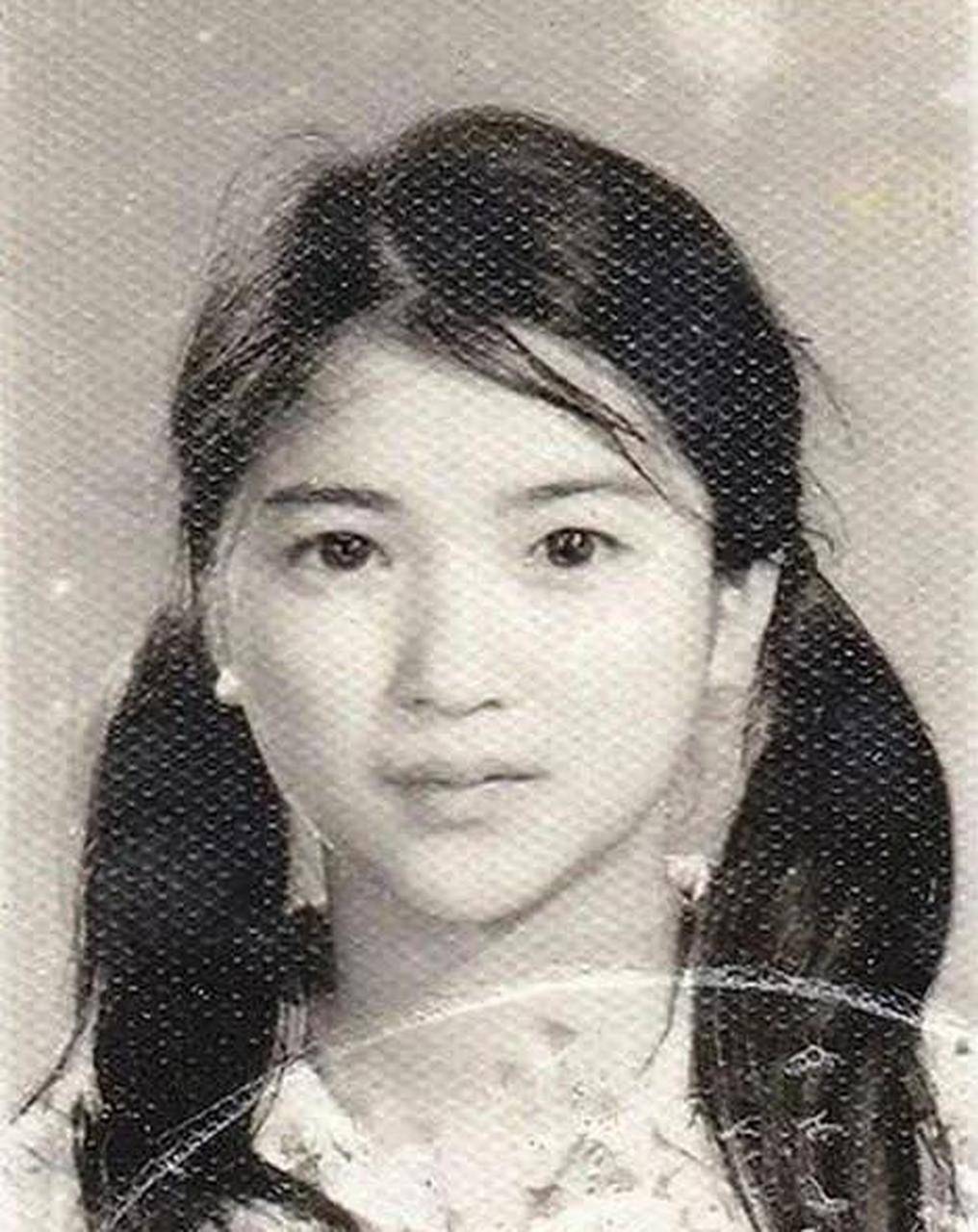

后来,我在镇中学成立了 “薛斌助学基金”,资助像我当年一样家境困难的学生。每次给孩子们讲薛斌的故事,我都会拿出那张泛黄的照片:“这个人叫薛斌,是个军人,他用一袋粮食,改变了我和妹妹的命运。他告诉我们,善良和担当,是比粮食更珍贵的东西。”

去年清明,我带着儿子去给薛斌上坟。儿子问:“妈妈,薛爷爷是英雄吗?” 我摸着墓碑上他的名字,看着远处金黄的麦浪,笑着说:“是,他是我们家的英雄,是最勇敢的军人。”

风吹过麦浪,发出沙沙的声响,像极了当年他送我们回家时,粮食在布袋里滚动的声音。那声音里,有军人的担当,有陌生人的善意,更有穿越岁月的温暖,在一代又一代人的心里,生了根,发了芽。

粮会吃完,但善意不会;人会老去,但精神会传承。就像 1976 年那个五月,他穿过人群伸出的手,不仅递给我们一袋救命的粮食,更递给我们一生的光亮。这光亮,照亮了我们的求学路,也照亮了往后漫长的人生。