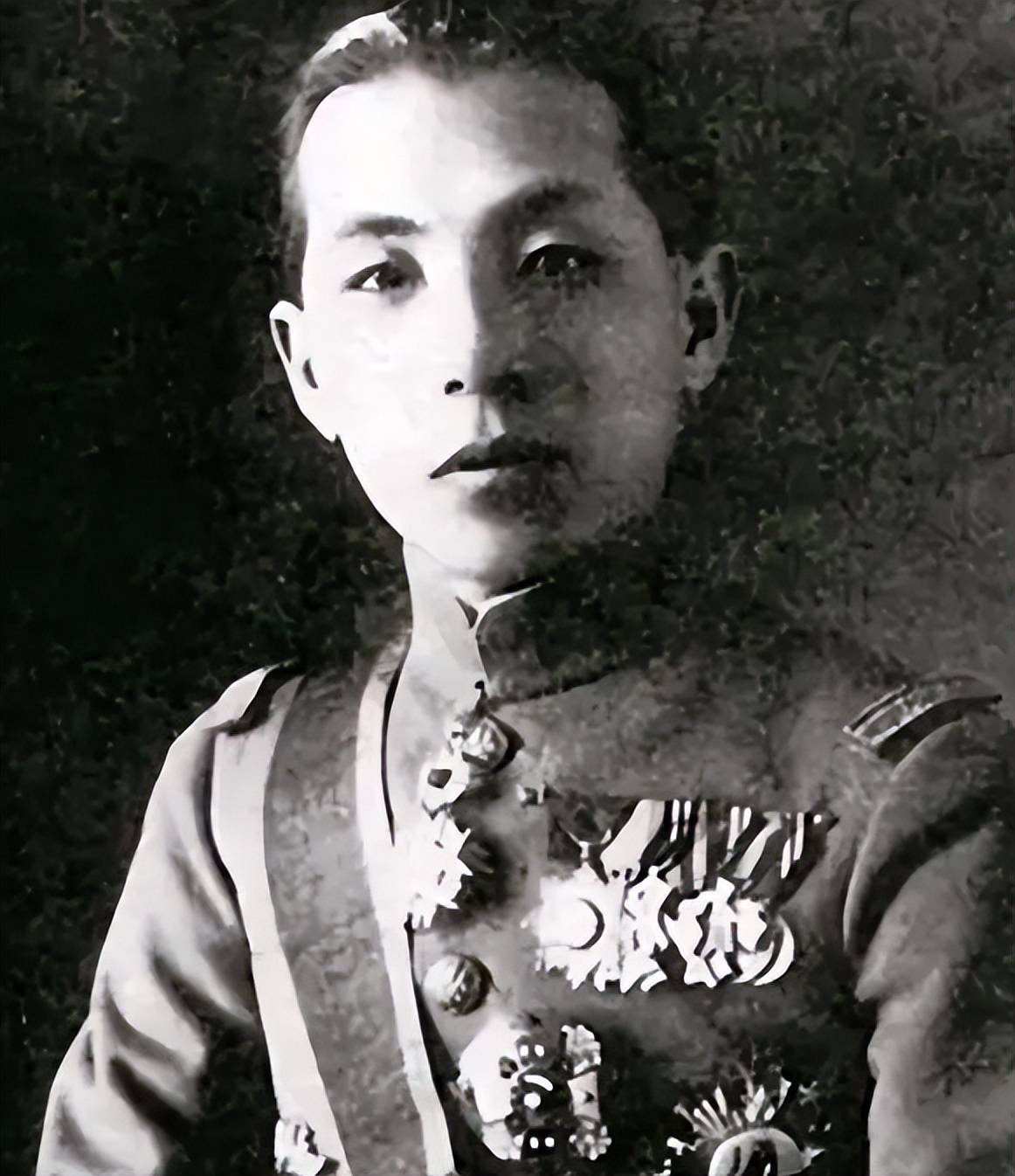

张学良身边有一位既是导师又是挚友的心腹将领,他就是郭松龄。

1919年,18岁的张学良刚踏入讲武堂学习炮兵科,而郭松龄则是他的老师。尽管二人年纪相差整整18年,但他们之间却建立了深厚的友谊,关系更像是亲密的伙伴。随着时间的推移,张学良逐步崭露头角,最终担任了京榆驻军司令,并邀请郭松龄担任副司令,协助他管理军务。

然而,到了1925年,郭松龄突然带兵反叛,起义反奉,背叛了张学良和他的父亲张作霖。张学良在晚年的一次采访中曾提到:“其实,我早就预料到这一天的到来。” 他说出这句话,背后有着深刻的情感和复杂的心情,因为他知道郭松龄在奉军中长期感受到的不公。

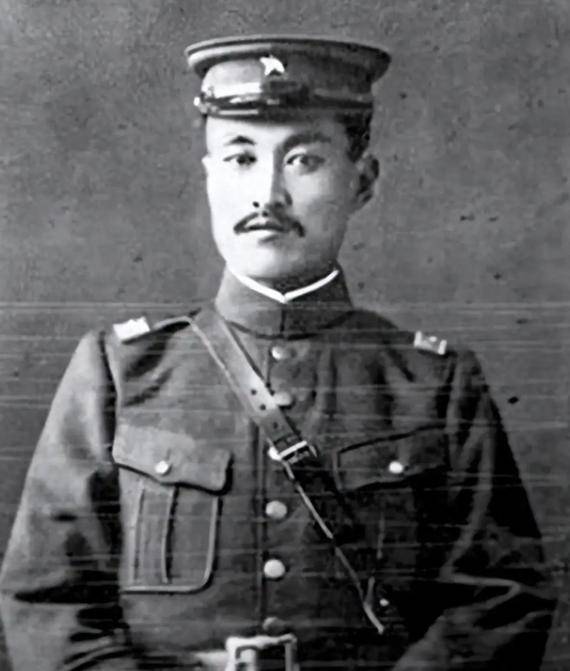

郭松龄在两次直奉战争中表现出色,勇猛过人,战后理应得到相应的奖励和晋升。可惜的是,尽管战后其他将领都收到了应有的奖赏,郭松龄却一无所获,这令他深感愤怒和失望。更让他气愤的是,他的对手杨宇霆,虽然在战时几乎没有任何突出表现,却因关系的庇护得到了丰厚的回报,甚至成为了江苏总督。张作霖不仅没有惩处杨宇霆,反而继续提拔他,这使得郭松龄心中的怨气愈加深重。

在张学良返回奉天的那段时间,郭松龄趁机与冯玉祥秘密签订了反叛的协议,举兵造反。然而,郭松龄最终未能敌过奉军的强大力量,兵败被俘。尽管如此,张学良对于这位曾经的朋友和战友心存不舍,虽然郭松龄已经背叛,他依然希望能够保全其妻韩淑秀的生命。为了确保韩淑秀的安全,张学良将这一请求特别交代给杨宇霆,但杨宇霆却不放过任何报复郭松龄的机会,散布谣言说郭松龄在押送途中遭到日本人暴力对待。张作霖因此信以为真,下令处决了郭松龄和他的妻子。

张学良在回顾这段历史时表示:“杨宇霆的做法让我非常不满。” 他对这件事的愤怒与失望,可见一斑。

郭松龄死后,杨宇霆可能一度感到得意,但他并未预料到自己最终的结局与郭松龄如此相似。1928年,张作霖在皇姑屯惨遭日本人暗杀,张学良继承了父亲的位置,但由于年纪轻且缺乏经验,他的领导并没有立即获得所有老将的认可,杨宇霆就是其中之一。杨宇霆在此时开始表现得越来越嚣张,开始逐步采取极端行动,进一步将自己推向死亡的边缘。

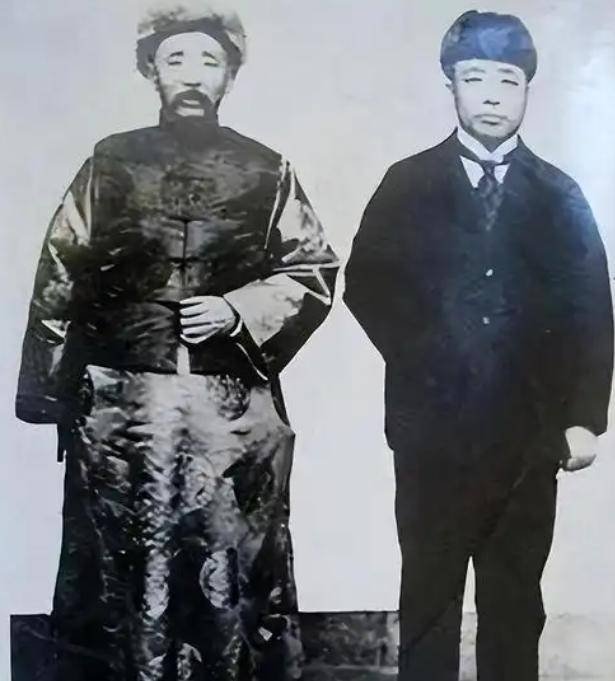

在张作霖在世时,杨宇霆与常荫槐紧密合作,二人掌控了东北的实际权力,且关系非常亲密。张学良接任后,杨宇霆与常荫槐不仅不将他放在眼里,甚至常常以长辈的口吻训斥他。一次,张学良希望发表自己的看法,却被杨宇霆毫不客气地斥责:“你什么都不懂,别瞎掺和。” 这种态度令张学良极为不满,但在这背后,杨宇霆无视张学良的领导权,也让许多人看清了他对东北局势的逐步掌控。

杨宇霆不仅公开对张学良不敬,还暗中拉拢失意的部下。尽管这些人表面上对杨宇霆表现出忠诚,实际上他们依然对张学良保持着忠心。张学良早已知道杨宇霆的所作所为,但他并未立即行动,而是有意让杨宇霆犯下更大的错误。张学良晚年回忆时提到:“我不能直接杀他,那样会显得我过于残暴。我得等待他犯下大错,才有理由处置他。”

张学良的这一策略灵感来自春秋时期的郑庄公故事。郑庄公的弟弟共叔段在母亲武姜的暗中支持下,试图篡位,但郑庄公并未急于下手,而是纵容弟弟一再犯错,最终在共叔段准备叛乱时,以雷霆手段将其平定。张学良与杨宇霆的关系,正如郑庄公与共叔段的关系一般复杂。

1928年,南京政府派遣代表到奉天与张学良进行谈判,而杨宇霆却擅自截住了代表团,坚决表示要在滦州进行会谈,这一行为引发了张学良的强烈反应。在与杨宇霆的关系逐渐恶化时,常荫槐更是公开斥责张学良,“瘪犊子,你懂个屁!” 这种侮辱,让张学良心中愤怒积压,最终爆发。

1929年,杨宇霆举办了盛大的宴会,张学良应邀参加。然而,当他到达时,却发现宴会大厅喧闹不堪,大家对于他的到来漠不关心,只有杨宇霆亲自出来时,所有人方才肃然起立。当杨宇霆冷冷地告诉张学良:“吃了饭再走”时,张学良心头的怒火再也无法压抑。

当晚,张学良向妻子于凤至发泄道:“我要杀了他!” 这句话中透露出深深的不满与决绝。然而,命运的巧合之下,杨宇霆和常荫槐很快又犯下了重大的错误——常荫槐私下购买了大量的武器,并暗中告知军械科:“这件事绝不能让张学良知道。” 这使得张学良意识到,他们的背叛已经临近。

于是,张学良决定采取行动,首先逮捕了常荫槐,并当场处决。杨宇霆则被关押起来。张学良深知这一决定的严重性,许多张作霖的旧部纷纷前来替杨宇霆求情,但张学良心如铁石,最终决定以“问卜”之法决定杨宇霆的生死。

张学良以极为迷信的方式,拿出一枚洋元,向妻子于凤至表示:“如果三次都朝着同一面,杨宇霆必死。” 经过一番抛掷后,结果显示三次都是人头朝下。于凤至虽心惊胆战,最终却只能听从丈夫的决定。张学良最终处决了杨宇霆,而他保留着那枚决定杨宇霆生死的洋元,直到日本占领奉天后被发现。