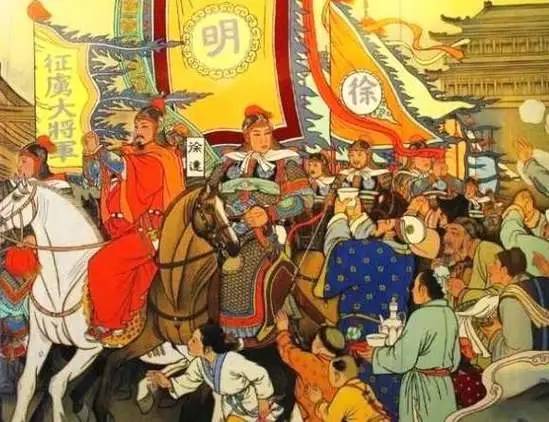

若要提及明朝初期的开国功臣,首先想到的无疑是常遇春与徐达。两人不仅功勋卓著,更为朱元璋建立大明王朝立下了赫赫战功。

其中,徐达乃是朱元璋的老乡,来自凤阳。自从朱元璋加入郭子兴起义军以来,徐达便一直是朱元璋的得力助手。当朱元璋独自创业时,徐达作为“淮西二十四将”之一,紧随其后,身为朱元璋的头号将领,不仅勇猛非凡,更智勇双全。无论是对抗陈友谅、张士诚等枭雄,还是后来的北伐战争,徐达都屡立战功,堪称朱元璋身边的核心人物。即使是常遇春,这位明朝历史上的“第一猛将”,也曾在徐达麾下任副将,由此可见徐达在朱元璋心中的重要地位。

在洪武三年,朱元璋对开国功臣进行封赏时,徐达位列榜首,荣封魏国公,并在他为功臣们修建的功臣庙中位居第一。而他的四个女儿中,有三位先后嫁给了朱元璋的儿子,其中长女更是在日后成为了大明王朝的第三任皇后。徐达去世后,朱元璋追封他为中山王。魏国公的爵位得以延续了十代,与大明的兴起和衰落紧密相连。

相比之下,开平王常遇春的结局则较为悲壮。常遇春在洪武二年病逝,终年年仅三十岁,但他所立的赫赫战功仍使得他位列功臣榜的第二位。虽然常遇春比徐达晚两年才投奔朱元璋,但凭借着骁勇善战的能力,他很快便成为了朱元璋麾下的顶级猛将。常遇春被称为“常十万”,几乎每一场战役中,他都能以惊人的战力为大明建立声威。虽然他早逝,朱元璋为了表彰他的功绩,特意追封常遇春为开平王,同时将他的儿子常茂封为郑国公,令他位列“开国六公爵”之一,且成为唯一一位不是凭战功封爵的公爵。常遇春的女儿更是成为了朱元璋的太子妃,日后成为大明的皇后。

除徐达与常遇春外,冯胜亦为开国功臣中的重要人物。与徐达、常遇春不同的是,冯胜一直保持低调,虽立下过不少赫赫战功,却未能像他们那样引起广泛关注。冯胜活得最久,是前三位开国功臣中唯一一位见证了明朝建立全过程的。然而,冯胜最终却没有善终,最终在朱元璋的命令下被无罪赐死。冯胜的死,引发了诸多争议,有人认为他是冤死的,但根据历史记载,冯胜的死并非完全没有原因。

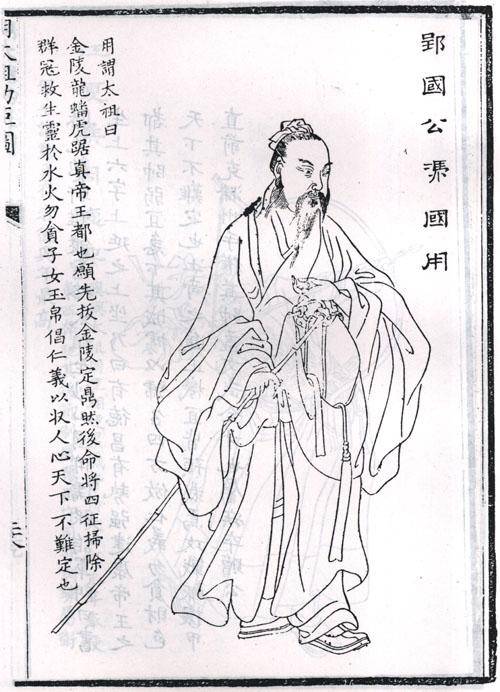

冯胜原名冯国胜,兄长冯国用曾被追封为郢国公。冯家兄弟自幼喜好兵法,尤其擅长《孙子兵法》。当元朝末年,农民起义遍地开花时,冯家兄弟便在山寨中集结起义军。后来,他们投身于朱元璋的麾下,参与了反抗元朝的战斗。冯胜与冯国用的能力得到朱元璋的认可,尤其是冯国用,以其温文尔雅的外貌和过人的智谋,成为朱元璋的亲信谋士。冯国用曾在与朱元璋的对话中提到,金陵是历代帝王的都城,应当作为根基,赢得民心,进而平定天下。这番话深得朱元璋的喜爱,冯国用的地位因此水涨船高。

可惜冯国用在战场上英年早逝,年仅三十六岁。朱元璋深感痛惜,亲自为他在鸡笼山祭奠。冯国用的死,也让冯胜逐步从低调的配角变为主角。冯胜继承了兄长的职位,成为亲军都指挥使。虽然冯胜不如兄长冯国用那般文武双全,但他在作战中的表现并不逊色。冯胜很快凭借战功成为了元帅,在大明开国中扮演了举足轻重的角色。

冯胜在长期的北伐战争中立下赫赫战功,攻占了多座敌人城市。可惜他虽战功显赫,却频繁犯错。在高邮之战中,他轻信敌人的投降假象,导致大军陷入困境。朱元璋得知后,十分生气,直接召回冯胜并杖责十下。然而,冯胜依然凭借个人能力,帮助朱元璋解决了不少军事难题,成为朱元璋麾下的顶级将领。

冯胜的地位虽高,却始终未能如徐达一般安分守己,屡次犯下小错误。洪武元年,冯胜因一时失误被贬职,未能完全恢复到他原有的荣耀。尤其是在洪武二年,他多次私自违背朱元璋的命令,使得他逐渐失去了皇帝的信任。特别是在西安之战后,冯胜与其女婿常茂因私人恩怨互相攻讦,最终导致冯胜的地位急剧下滑。

然而,冯胜依然凭借自己的资历和战功,继续在朝中拥有一定话语权。直到冯胜与其女婿周王朱橚的私下接触,引起了朱元璋的忌惮。尽管朱元璋并未立刻动手,但冯胜的日子也逐渐变得艰难。最终,冯胜因与周王朱橚的关系,以及与常茂的纷争,在洪武三十年彻底失势,最终被迫回到家乡凤阳。冯胜与朱元璋之间的关系因多次违背圣命和对功臣的猜忌,变得日益复杂,最终导致了冯胜的悲剧性结局。

冯胜最终虽然被封为宋国公,且拥有与开国功臣同等的荣耀,但随着朝中局势变化,他的命运已悄然发生了转折。冯胜一生虽然充满传奇色彩,但也为我们留下了关于权力、忠诚和个人命运的深刻反思。