那一年,朱元璋的刀锋正寒;胡惟庸的头颅落地,李善长的家族覆灭,蓝玉的军营染成血色——整个应天府(今南京)的空气都凝成了死灰色。洪武二十一年(1388年),63岁的汤和却笑眯眯地站在奉天殿前,望着他那从草莽兄弟变作九五之尊的“朱重八”,轻飘飘一句:“陛下,臣老了,想回乡养老。若赏臣点啥……就要100个美女吧!”朱元璋一听,哈哈大笑了三声:“这老家伙,玩得真懂朕的心。”

这话听着像酒桌玩笑?可别急,它藏着明朝最血腥一页的保命密码。史学家吵了六百年:汤和是不是演了场戏?清朝吴晗在《朱元璋传》里摇头叹气,“功臣必死”是定律,汤和凭什么成了例外?野史里说他“贪色求安”,正史《明史·汤和传》却只提“赐第凤阳”和“襄武谥号”,美女半字不见。今天咱们掰开这传说,它不是段子,是人性的舞台剧:汤和演的不是荒唐,是生存艺术。

想想当时的局面吧。朱元璋坐在龙椅上,心里那根弦紧绷着呢!1368年建大明,淮西老兄弟们封公封侯——徐达功劳顶天,李善长权倾朝野,但谁风光谁就踩上地雷。这皇帝出身穷小子,从濠州(今安徽定远)起家,靠兄弟推上皇位,却成了疑心病晚期患者:功劳大了?杀!结党营私?更得杀!汤和早看透了,他比谁都明白朱元璋的“记仇体质”。史记载着洪武十一年那档事:汤和多喝两杯酒,提了句“当年没我荐你投军,哪有今日天子”,就被朱元璋当面怼回来:“老汤啊,少吹牛!”这不是闲聊,是警告:命悬一线。

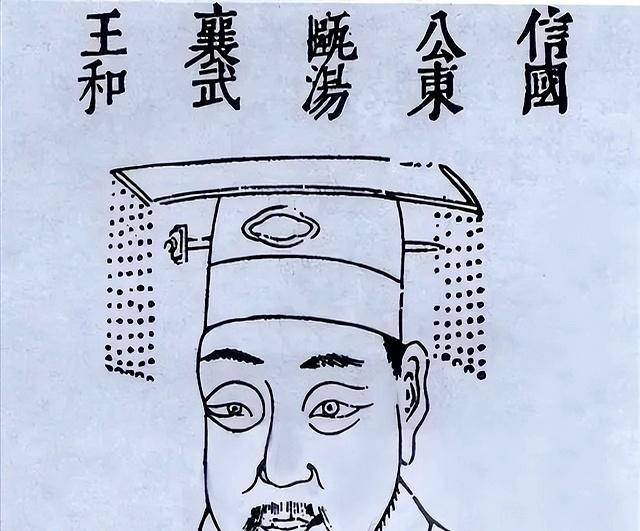

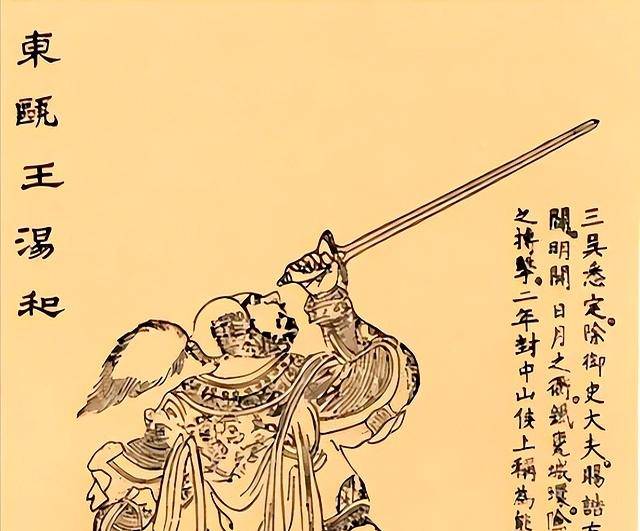

汤和就真缩了头。你当他是怂?错了,这是人间清醒!他年少时带着朱元璋投奔郭子兴义军,一路从征滁州打到集庆(南京),战功稳扎稳打,却只封个信国公——比徐达低一档。朱元璋心机深似海,封得越低,越让臣子掂量本分。汤和演的戏码,全在这反差里:功勋累累却低调如尘,连兵权都主动上交。1388年,胡惟庸案的血刚干,朱元璋又盯上蓝玉系武勋,汤和没等刀来,先递上辞呈:“陛下,臣身骨不中用,守不了大营啦!”

那句“100美女”的请求在哪?《明太祖实录》找不着,《明史》也空白——但后世文人爱传,因为它合逻辑啊!专制王朝里,功臣要田要兵权,就是找死;但要酒要美色,反倒让君主松口气:这人没野心,只想躺平。汤和早算准了朱元璋的脑回路:皇帝怕的是权力挑战,不是花边新闻。所以传闻中那幕,妥妥心理战术!明代笔记《留青日札》写得绘声绘色:朱元璋一问赏,汤和咧嘴笑“美人足矣”,朱元璋当场拍腿放心——功勋退场演得越堕落,皇帝心就越安稳。

当然,史学家吵翻了天!黄仁宇在《中国大历史》里分析,明初的屠杀逻辑是权力整合:淮西集团的兵权成了朱元璋的眼中钉。汤和的“示弱”不是懦弱,是战略撤退。另一头,民间版本更狗血:说汤和真贪财好色,《明通鉴》补了句他归乡后“纵游享乐”,但细读原文——“饮酒宴客”是真,“扩庄聚兵”却没有。汤和聪明啊,回乡十年,凤阳的宅子里只摆酒席不招民兵,谢恩书一封接一封,硬是把刀尖上的日子过成养老院。连1393年蓝玉案爆发,数千将士人头落地时,他都没回朝廷多问半句。

争议背后,是人性的无奈与智慧。权力是条独木桥,朱元璋的草根逆袭心态让猜疑放大十倍:你有能力、得民心,就是威胁。汤和看透这人性黑洞:在皇帝眼前,功名利禄抵不过一个“安全信号”。他把余生演成戏:要美女是装糊涂,交兵权是真懂进退。1395年他69岁病逝,朱元璋追封东瓯王,谥“襄武”——这是明初功臣少有的圆满。李善长被灭族,蓝玉剥皮实草,汤和为什么能赢?不是战功高,是懂分寸!

拉回今天,这故事像不像职场警钟?办公室如明初朝堂,领导心头那根弦也在紧绷着。功劳越大越需低调:汇报时少说“全是我干的”,多提团队;升职前主动放权,比贪权等被裁强十倍。再想创业伙伴反目成仇的新闻,汤和的戏不是装怂,是守护信任的牌:示弱、沟通、适可而止。历史反复验证,能在风暴中活下来的,不是最锋利的刀,是最懂收鞘的剑。

汤和赢了一生终极赌局:让皇帝安心睡着的臣子,才配叫智者。他留下的不是美女传说,是生存算式:进退有度,方得始终。你的生活里,面对“朱元璋式”的权威,敢不敢也演好这场戏?智慧与勇气,天平该往哪边倾?

(注:史实详参《明史·汤和传》《明太祖实录》洪武二十一年条;观点对位参吴晗《朱元璋传》和黄仁宇《中国大历史》;美女梗多见于《留青日札》等杂记,正史阙如。)