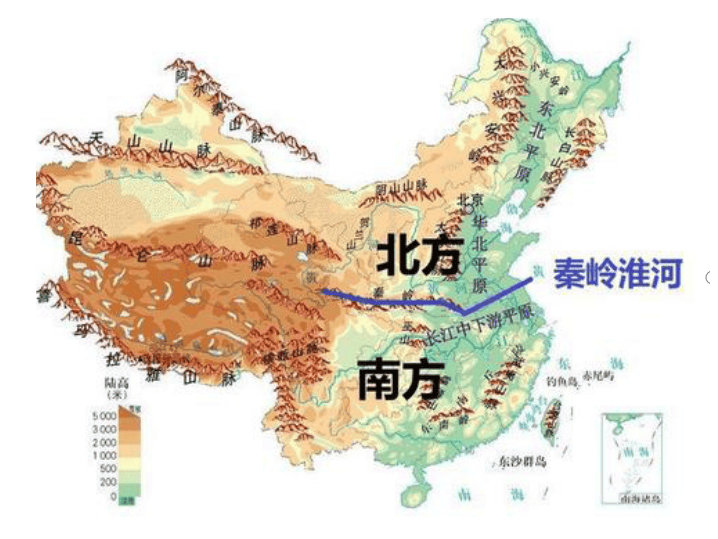

昨天和朋友讨论为什么北方人爱吃面食、南方人爱吃米饭时,我随口说了句"秦岭淮河一线"。

朋友瞪大眼睛:"这跟地理有什么关系?"

其实,我们生活中的方方面面,都被一条条看不见的地理分界线深深影响着。

胡焕庸线:一条改变中国命运的分界线

从黑河到腾冲,一条直线分割了整个中国。

1935年,地理学家胡焕庸发现了这条神奇的线:线的东南侧住着全国94%的人口,西北侧只有6%。

这个比例到今天基本没变过。

胡焕庸线

为什么?因为这条线两侧的自然条件天差地别。

东南侧:雨水充沛,土地肥沃,适合农业发展 西北侧:干旱少雨,多为沙漠戈壁,生存条件恶劣

我有个朋友从新疆乌鲁木齐搬到江苏苏州,感慨最深的不是经济发达,而是"下雨居然不用特意跑出去看"。

这就是胡焕庸线的威力——它不只是人口分界线,更是生活方式的分水岭。

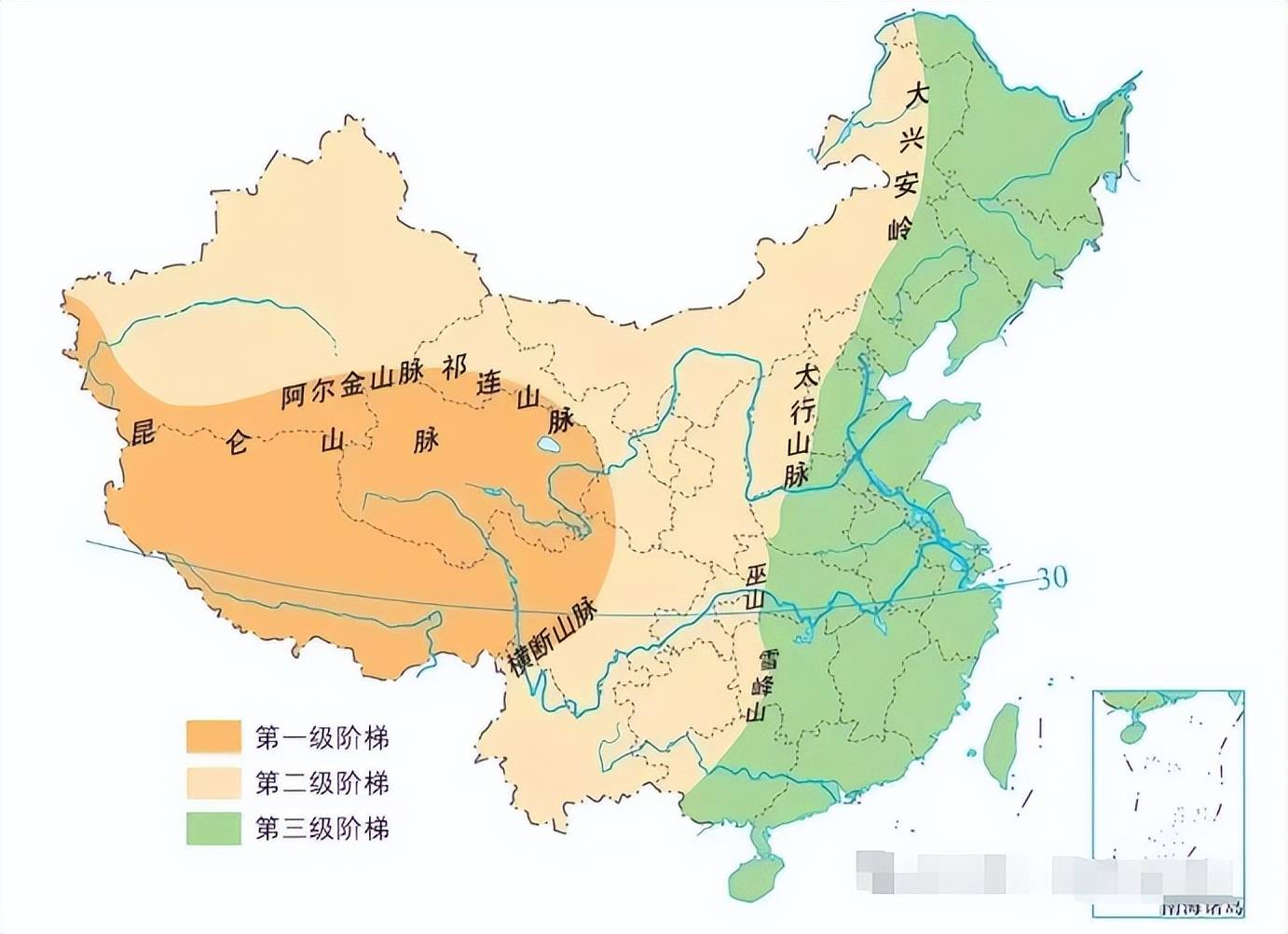

地势三级阶梯:大自然的"楼梯"

中国地势像个巨大的阶梯,从西到东分三级下降。

第一级阶梯:青藏高原,平均海拔4000米以上 第二级阶梯:内蒙古高原、黄土高原等,海拔1000-2000米

第三级阶梯:东北平原、华北平原等,海拔多在500米以下

分界线就是那些著名的山脉:

昆仑山、祁连山、横断山(一、二级分界)

大兴安岭、太行山、巫山、雪峰山(二、三级分界)

我爬过太行山,站在山顶往东看是一马平川的华北平原,往西看是沟壑纵横的黄土高原。那一刻真正理解了什么叫"一山之隔,两个世界"。

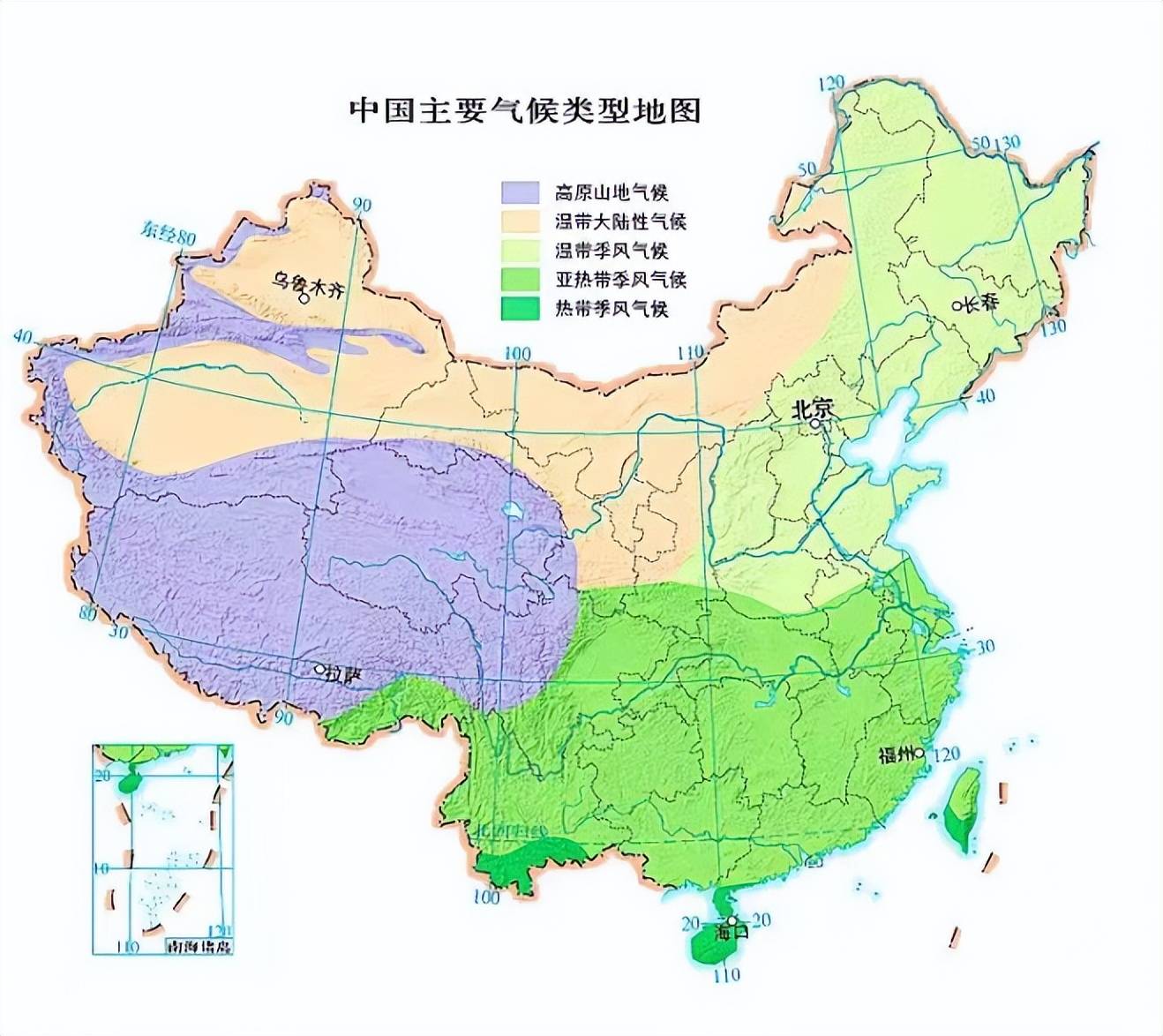

季风区与非季风区:风的力量

大兴安岭、阴山、贺兰山、巴颜喀拉山、冈底斯山——这条线决定了哪里有季风,哪里没有。

线的东南侧:夏季高温多雨,冬季寒冷干燥 线的西北侧:全年干燥,降水稀少

这解释了为什么新疆人特别珍惜水,而江南人却习以为常。

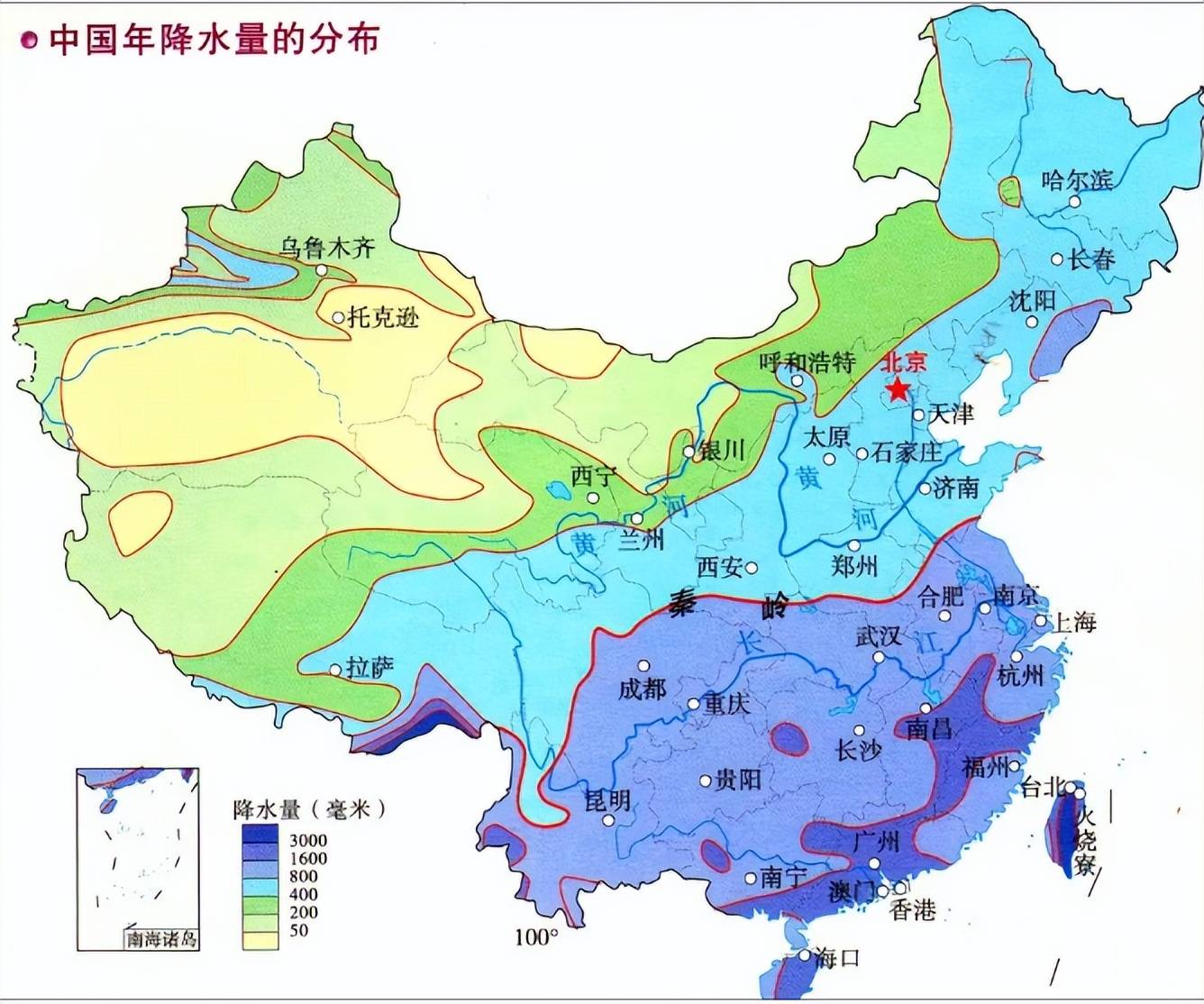

干湿分区:水资源的分野

中国按降水量分为四个区域:

800毫米线(湿润区与半湿润区):大致沿秦岭-淮河 400毫米线(半湿润与半干旱区):从大兴安岭到拉萨 200毫米线(半干旱与干旱区):沿内蒙古南缘

我在甘肃兰州待过一段时间,当地人告诉我一个细节:兰州正好在400毫米线上,所以有时候像江南,有时候像西北。"一场雨下完,满城都是绿的;雨停一周,又变回土黄色。"

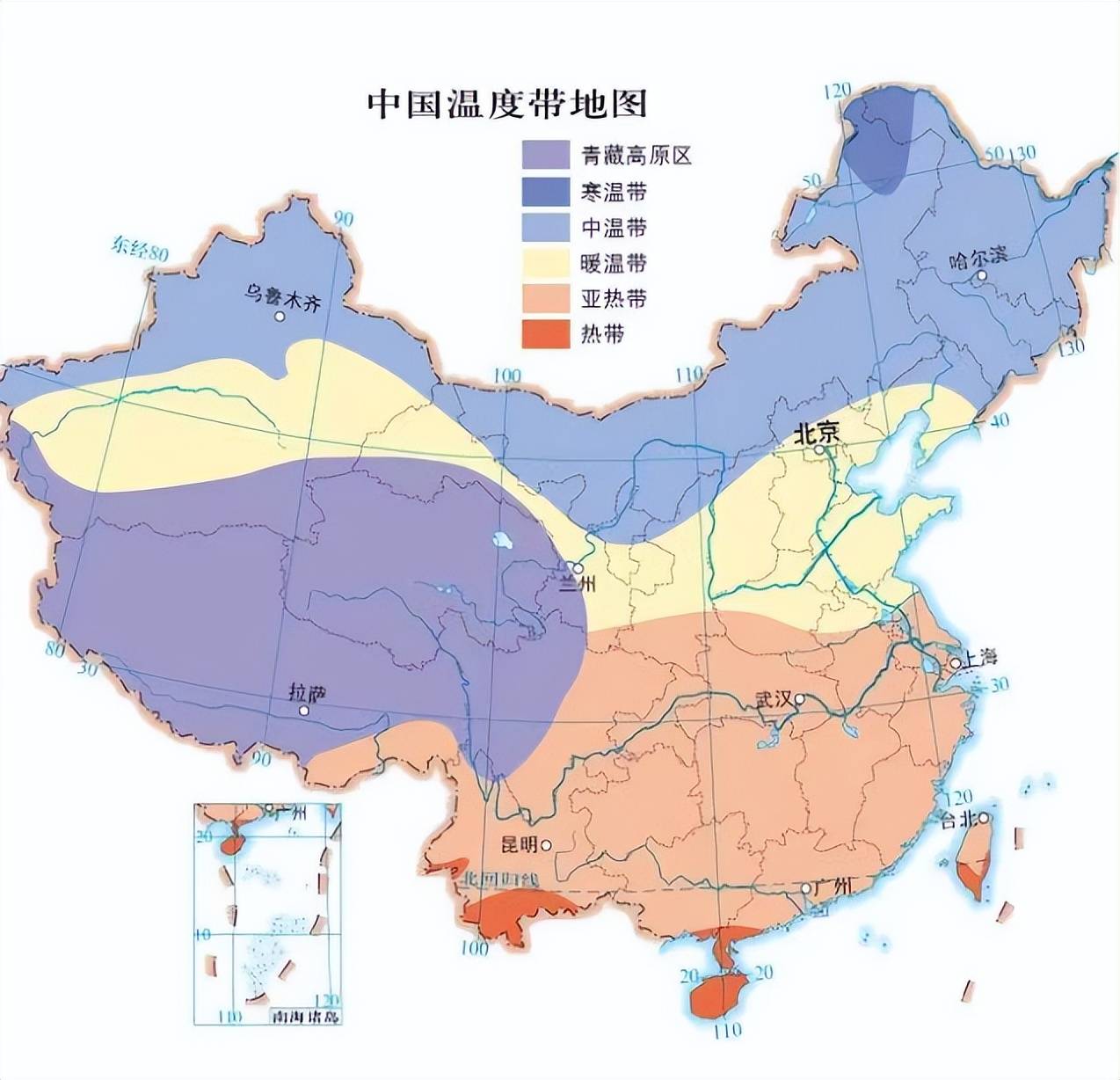

温度带分界:南橘北枳的科学解释

中国从南到北分为五个温度带:

热带:海南、雷州半岛、台湾南部 亚热带:秦岭-淮河以南 暖温带:秦岭-淮河以北到长城一线 中温带:长城以北到黑龙江南部 寒温带:黑龙江北部

秦岭-淮河线又是关键。这条线南边柑橘满山,北边苹果飘香。

农业分界:饮食文化的地理密码

400毫米线把中国分成两个世界:

线的东南:农业区,种庄稼

线的西北:牧业区,放牲畜

秦岭-淮河线又把农业区一分为二:

线以南:水田为主,种水稻,吃米饭

线以北:旱地为主,种小麦,吃面食

这就解释了为什么北方人到南方总觉得米饭吃不饱,南方人到北方觉得天天吃面条受不了。

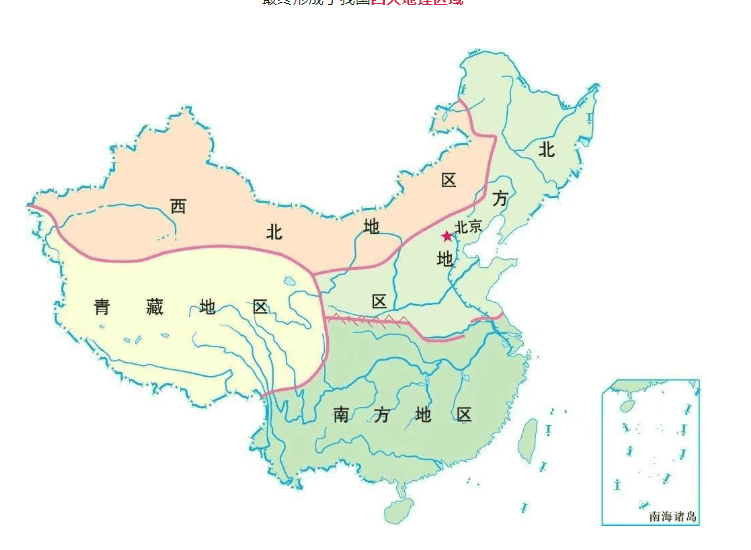

自然区划:中国的"四大金刚"

基于这些分界线,中国被划分为四大地理区域:

东北地区:黑吉辽,重工业基地 北方地区:华北、西北,干旱少雨 南方地区:长江以南,鱼米之乡

青藏地区:世界屋脊,高寒缺氧

每个区域都有独特的自然环境和人文特色。

生活中的地理分界线

这些看似抽象的地理知识,其实深深影响着我们的生活:

为什么南方建筑有天井,北方有炕? 因为南方湿润需要通风,北方干燥需要保温。

为什么川菜麻辣,粤菜清淡? 因为四川湿气重需要除湿,广东炎热需要清火。

为什么北方人性格豪爽,南方人细腻? 开阔的地形培养了豪放的性格,精耕细作的农业培养了细致的品格。

分界线背后的智慧

每一条地理分界线背后,都藏着大自然的智慧和人类的适应。

山脉不只是风景,更是天然的屏障 河流不只是水道,更是文明的摇篮 气候不只是冷暖,更是生活的方式

了解这些分界线,就是了解脚下这片土地的性格。

写在最后

960万平方公里的中国,被无数条看不见的线分割着、连接着。

这些线不是人为的划分,而是自然的选择。它们告诉我们:

地理决定命运,环境塑造文化。

理解了这些分界线,就理解了中国。

理解了中国,就理解了我们为什么是现在的样子。