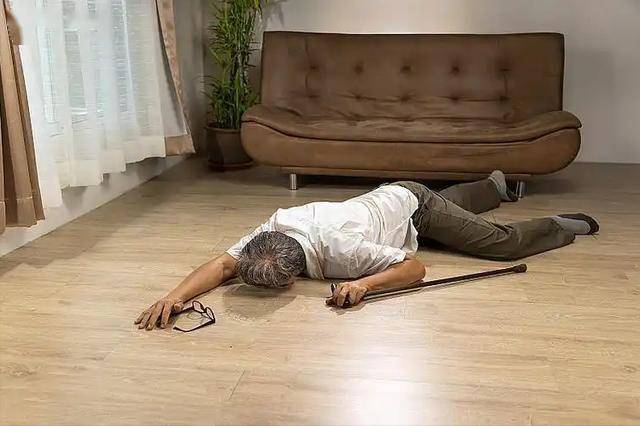

“我爸天天早上五点就起来走路锻炼,怎么说走就走了?”一位外地来的中年人坐在诊室外的长椅上,拿着一张过期的医保单,神情发懵,他穿着一件明显不合身的西装,眼角挂着没干的泪痕。

他父亲今年60岁平时身体还行,不抽烟不喝酒,也不胖,连血压药都吃得很规律,却在一次晨起后突发脑梗。

很多人都以为,早起锻炼是最好的习惯,早晨的空气新鲜,人少,安静,适合老人调养身心,但这种想法其实从一开始就藏着危险,早上六点到八点,是脑梗发作的高峰时间。

这个时间段,血压波动最大,交感神经刚刚开始兴奋,血液处在一种黏稠、流速慢、容易形成血栓的状态。这些生理现象,不是靠好心态就能对冲掉的。

早上醒来,身体从睡眠状态转向清醒状态,大脑需要时间调节,大量神经递质开始释放,内分泌系统进入活跃期,这个过程原本是平稳的。

但如果起床动作过快,交感神经被瞬间拉高,血压会猛升,一些脆弱的血管壁就会在那一瞬间受到过大压力。

脑血管最薄弱的地方可能已经有了微小瘤体或动脉硬化斑块,在突然的压力下极易破裂或阻塞。

很多人早上醒来,几乎是从床上弹起来的,这种做法对年轻人没太大问题,但对年过六十的老人来说,是风险最大的一个动作。

脑部灌注跟不上心脏泵血速度,几秒内可能出现短暂缺血,严重时会触发大面积梗塞。

研究显示,65岁以上人群如果晨起时从卧姿直接站立,不经过坐姿缓冲,发生短暂脑缺血的概率是缓慢起床者的2.7倍。

还有人会晨起就开始快步走,甚至在空腹状态下进行高强度运动,这种行为对身体的代谢系统造成双重负担。

此时身体内糖原尚未恢复,血糖偏低,而运动会让血糖消耗更快,心率加快,血管扩张但供氧跟不上,尤其是冠状动脉和脑血管。

这些血管在早晨处于相对收缩状态,弹性不足,血流受阻。如果本身有斑块或狭窄,极容易因运动引发栓塞。

早上锻炼本没有错,但时间点和强度必须控制,研究显示,晨起前2小时内进行剧烈运动者,在5年内发生脑卒中的比例,是上午10点后锻炼者的1.6倍。

这个数据本身就说明一个问题:清晨不是任何人都适合锻炼的时间段。

除了动作和运动,另一个被忽视的问题是情绪波动,早上醒来第一件事如果是思考压力大的事、焦虑未完成的任务,或与家人发生争执,会导致肾上腺素分泌暴涨,直接升高血压。

这个变化并不亚于跑步带来的负荷,长期来看,这种情绪启动方式,会破坏脑血管内皮的完整性,诱发慢性炎症反应,而这些慢性反应,不会立刻表现为不适,却在关键节点拉响风险。

心理状态并不只是影响情绪,也直接牵动着自主神经系统的平衡,交感神经兴奋的状态本质上是一种“战斗或逃跑”的应激反应,它会让心率加快、血压上升、呼吸加速,脑血流短期上升。

但之后如果得不到平复,会迅速回落,血管在扩张与收缩之间摇摆不定,非常容易形成微循环障碍,而这些波动,是脑梗的引爆器。

很多人还会在清晨起床第一时间抽烟,认为这是提神醒脑的方式,尼古丁进入体内,会迅速引起血管收缩,尤其是脑部动脉,对供血要求极高。

起床后本身血压波动,叠加尼古丁的刺激,会让局部血流断流,诱发缺血性脑卒中。

研究显示,清晨吸第一根烟的人,在十年内发生脑梗的风险比一天后段吸烟者高出21%,这说明吸烟的时间点,本身也存在着生理窗口。

这些事情单独看似乎都不严重,但累积在同一个时间段,就是一套完整的高风险组合,这种风险不是显性存在的,它常常隐藏多年不发作。

但一旦在某个清晨被触发,就很难挽回,有些人甚至检查过身体也没发现问题,说明这些触发点并非完全依赖现有检测指标。

常规体检并不覆盖血管弹性、内皮细胞炎症指数、短时血压变异率等关键数据,而这些才是决定晨起是否危险的根本。

问题在于,很多健康建议是线性的、静态的,比如血压正常,就意味着没事;走路多,就是健康,饮食清淡,就不会有大问题。

但人的身体不是静态模型,而是动态系统,变量太多,干扰项太复杂,任何一个环节没掌控好,就可能造成失衡,而这种失衡不会提前通知你,它就在你以为一切都稳定的时候突然出现。

如果这些高风险行为确实存在,怎么去评估晨起的个人风险水平?

这个问题看起来简单,其实非常复杂,评估晨起风险并不只是测量血压或者查脑CT,更重要的是观察晨起状态的稳定性。有没有眩晕?心率有没有突变?早上是否有焦虑、呼吸急促?是否习惯性抽烟或排便用力过猛?

这些主观体验才是真正的预警,还要结合长期数据,比如晨起后的血压变异范围、是否存在清晨高血压、是否有夜间无症状房颤等,想避免晨起风险,关键是理解身体的节律,而不是只关注习惯本身。