阅读摘要丨

我的老家在东北的乡下,那是一个偏远的小村庄,据说已经有着久远的历史了,早期的时候,蒙古人、女真人都在此生活过,现在不一样了,村民都是从山东移民过来的汉人的后代,我小的时候,还有很多知青生活在村里,他们都是从城里来的,给我们落后的乡村带来很多不一样的东西。

现在的年轻人,可能大部分人都没有听说过知青这两个字,那是一代人的记忆,影响了几代人的生活。

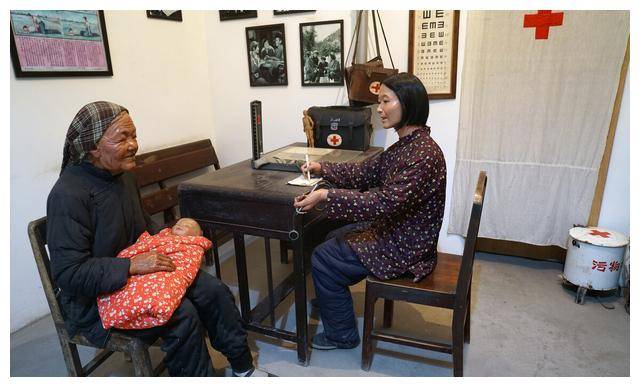

知青是什么?就是知识青年的简称,要是说的复杂一点,就是在那个特殊的年代,为了解决城市青年的就业问题,向广大乡村疏散人口的一种做法,青年嘛,就是还在上学的年纪,开始疏散的时候,是以高中生为主,后来扩大化,初中生也开始下乡了。

我出生在上世纪七十年代初期,等到我开始记事的时候,我的家里面还住着两个知青呢,两个男知青,一个来自天津,一个来自沈阳,那是我最早见到的两个城里人。

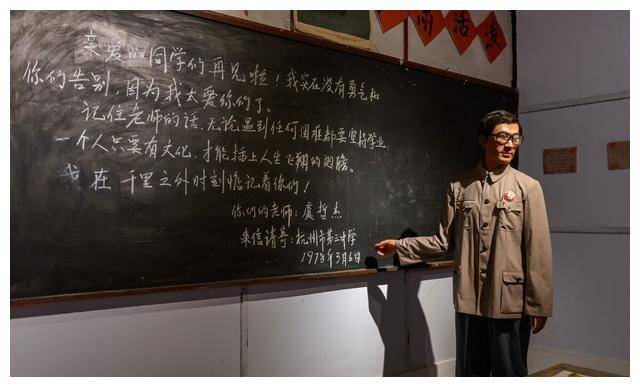

一个高中二年级的学历,另一个初中三年级的学历,放在现在来看,这个学历等于没文化,在那个年代则不一样,我所在那个小山村只有两个初中毕业生,高小毕业就算是知识分子了,所以,这两个住在我家的知青就等于两个大知识分子在我的身边。

我们那个小村子,包围在连绵不绝的丘陵里边,交通非常不便,但是,根据地方志的记载,还具有很久远的历史。

村子的名字叫做达子营,一看这名字,就不是汉人的叫法,他来自蒙古人的叫法,在古代,这里是游牧民族和农耕民族互相交错的地方,匈奴人、鲜卑人、蒙古人、契丹人、女真人先后统治过这里,有些还在这里建立过政权。

现在,我们这个小村子的人口主要是山东移民的后代,还有一部分蒙古人的后代,虽然他们已经完全和汉人一样了,既不会骑马,也不会放牧,和我们村的老农民一样,世代以种地为生,但是还是保留蒙古人的身份,我们县城里面到现在还有蒙古族小学、蒙古族中学呢!

再说回我们家住着的两个知青,他们只是在我们家住宿,因为大队没有那么多房子来安置几十个下乡知青,所以谁家房子有富余,就安排到谁家去住宿了。我们家房子多,就安排了两个知青。

我小的时候,已经到了那场史无前例的运动的后期了,大家的热情已经逐渐消失、散去了,很多社会经济生活已经慢慢的恢复了正常,在农村大家主要的工作就是种地,东北地区夏季比较短促,从播种开始到收获,顶多也就四五个月的时间,剩下大部分时间都是寒冷而漫长的冬季。

早期来到村里的知青,都已经以各种各样的原因离开村子了,有的提干了,有的当兵去了,有的成了工农兵大学生,有的生病返程了,有的找各种关系调离了这里,还有的比较惨,死在了村子里,更惨的是这样一群人,爱上了当地的农村姑娘,结婚生子了,彻底成为一个老农民。

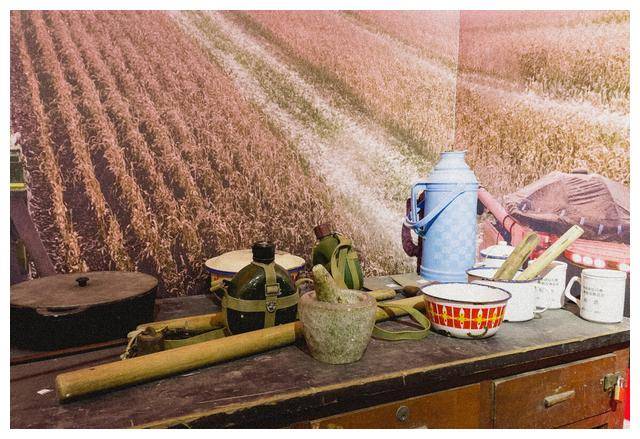

在东北漫长的冬季里面,外面的农活不可能有了,生产队里组织农民去修梯田、修水渠,你想想,那时候也没有什么机械,全部靠人们的体力劳动,劳动力勉强吃饱肚子,哪有那么多力气在冻得像铁一样的土地上刨土挖土啊,所以大家都是磨洋工,出工不出力,混时间,到点上班,到点下班,但是根本不出活。

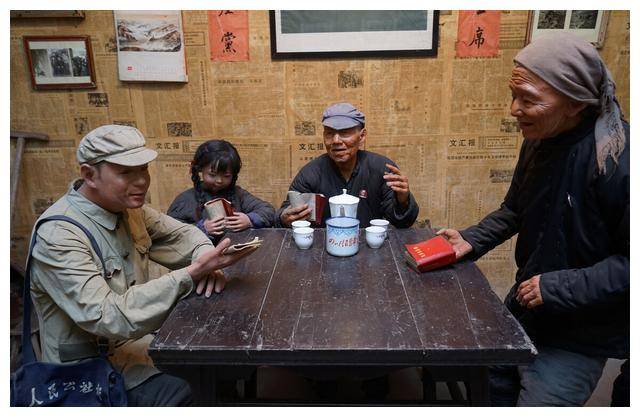

更多的时候,天气不好,两个住在我们家里的知青就窝在家里,我们东北管这种过冬的方式叫做猫冬,猫在家里,那时候没有电视,没有网络,甚至连收音机都没有,只有大家凑在一起聊天吹牛、唠嗑侃大山。

我们一群小孩子就喜欢围着两个知青,听他们讲故事,听他们讲大城市的故事,那时候,我们生活在闭塞的小山村,交通非常不便,很多岁数大的老年人,一辈子都没有去过县城一次,更别说去天津和沈阳这样的大城市了,那对我们来说,这样的大城市简直就是仙境一样。

我们一群农村土老帽小孩子,听他们讲天津、沈阳的大马路、车水马龙、红绿灯、大商场、大饭店、高楼大厦、热气腾腾的洗澡堂子、街边的豆浆油条、公园里的花花草草、拥挤的公共汽车、冒着黑烟的火车、拉满了煤炭的大轮船、走街串巷卖豆腐的。。。等等,所有的一切我们没见过的东西,我们感到新奇的东西。

尤其是他们住在我家,我所有的文化启蒙课都是他们教的,教我识字,认识汉字,教我算术,加减乘除什么都教,还教我地理,让我认识了祖国的山川河流、南北物产,教我历史,让我知道了说书先生嘴里所说的很多人物都是虚构的,在历史上是不存在的,最让我受益的,是他们教我英文,要知道,在我们那里的农村,英语都是上初中之后才开始学的。

最让我喜欢的是,这两个知青叔叔教我自然知识,在我们农村那里司空见惯的各种植物、动物,在他们的嘴里就变得栩栩如生、活灵活现了,还知道这些植物和动物是如何演化过来的,它们的祖先在哪里,它们有哪些亲戚之类的。

在我们家里的天津知青和沈阳知青,因为成分不好,家里的父母或者还在牛棚里面关着,或者还在五七干校劳动,所以根本没有回城的资格,只好在我们村里面继续接受贫下中农的再教育。

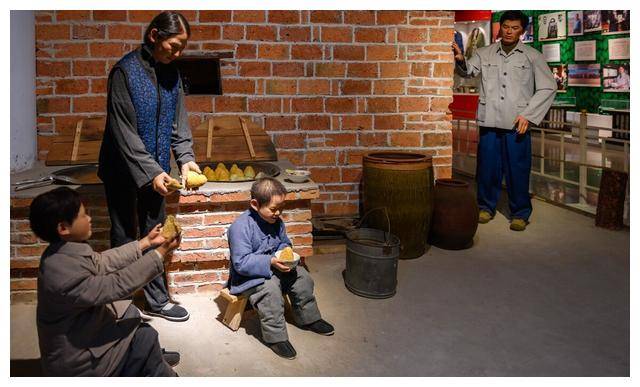

那时候,在我们东北农村,虽然没什么好吃的,但是玉米面和高粱米是管够的,知青们都是二十岁左右的小伙子,劳动强度又很大,所以他们非常能吃,一顿饭吃六七个玉米饼子,或者四五碗高粱米饭,跟玩儿似的。

有时候村子里面给知青改善生活,或者到了过年过节的时候,吃一些好东西,改善改善生活,那时候的所谓改善生活,和今天是没法比的,那简直一个是天上,一个是地下,把平时吃的咸菜、蘸酱菜,换成一些炒菜,里面多一些油水,也没有几片肉,就算改善生活了。

这是菜,也就这样子了,对于知青们来说,最重要的是主食,白白的大米饭,纯正的东北大米做的,又白又大的大馒头,全是白面做的,里面一点玉米面都没掺,还有白面饺子皮包的酸菜肉馅大饺子,这才是真正给力的东西。

我那时候小,眼睛大肚子小,吃点就吃饱了,但是知青们可都是二十岁左右的大小伙子或者大姑娘啊,他们正是当年,精力旺盛,又从事繁重的体力劳动,所以非常能吃,我亲眼见过能够吃十多个大馒头的小伙子,那时候的大馒头和现在超市卖的馒头根本不在一个数量级,不但个头是现在的好几倍大,材料也是真材实料啊!

至于大米饭,大海碗,能够吃三四碗的,也大有人在,再说饺子,如果是纯肉馅的,有的人能够吃一百多个,那时候饺子的个头,也比现在的饺子大多了。

不得不说,那样的场景再也看不见了,就是现在网络直播的所谓吃货、大胃王之类的,除了那些造假的,就是真正能吃的,和那些知青比,也是小巫见大巫了。

知青们都是二十岁左右的年轻人,身体里面充满了荷尔蒙,自然向往和追求爱情了,不过那时候,因为各种各样的原因,他们选择的时候,都是在知青内部互相选择,在农村待的时间长了,难免不和村里面的姑娘小伙子发生故事。

其中,在我们村里面,最多的是村里的姑娘主动追求知青小伙子们的事情,为什么会这样呢?那时候城乡差别巨大,城里的生活和农村的生活,简直一个天上一个地下,所以,姑娘们削尖了脑袋,都想嫁给一个城里的小伙子,开始自己幸福的生活。

所以,知青小伙子们就成为村姑们追求的目标,大部分知青小伙子也知道村姑们的目的,不论如何,他们将来一定要回到城里去的,所以很清醒,不会和村姑们产生任何关系,也有一部分,抵挡不住荷尔蒙的力量,就和村姑们谈起了恋爱,有的把村姑的肚子搞大了,不得已就结婚了,以至于后来回城的时候遇到各种各样的麻烦,发生了一系列的狗血剧情,那就是后话了。

我作为一个五六岁的小孩子,曾经深度的参与到这些村姑和知青的爱情里面,这事基本上都是村姑们主动的,那时候没有任何方便的联系方式,通信基本靠吼,交通基本靠走,报警基本靠狗的年代,就需要有一个通信员,我们这种几岁的小孩子就是最好的载体了,我们什么也不懂,给一块糖就给我们打发了。

不过,时至今日,现在回想起来,我对当时的场景都已经模糊了,毕竟那时候我太小了,那些知青们,很多人都已经化作一抔黄土,还有一部分已经垂垂老矣。

白驹过隙,时间带走了一切,不留一点痕迹,就像你没有来过一样!