| huozm32831 | 2025-11-25 15:19 |

|

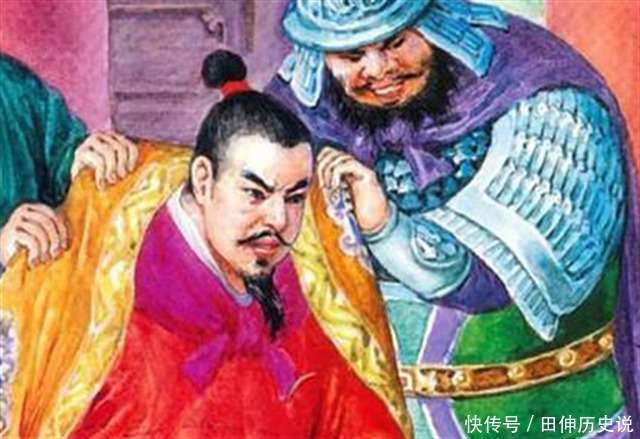

三代之后,秦始皇为中国的发展作出了极大的贡献。尽管后来的朝代都把秦朝称为暴秦,但他们依然沿用了秦朝的制度。秦朝的制度非常先进,尤其是废除了三代的分封制,改为郡县制,加强了中央集权,减少了地方势力的崛起。然而,秦制也有其明显的缺陷,其中最突出的是中央与地方的矛盾,以及皇权与相权之间的矛盾。这两个矛盾在一定程度上得到了缓解,也推动了秦制的进一步发展,但也埋下了秦朝灭亡的隐患。  谈到这两大矛盾,就不得不提宋朝。宋朝是一个在中央与地方矛盾以及皇权与相权矛盾方面作出了一些调整的朝代。为了集中自己的权力,宋太祖赵匡胤通过杯酒释兵权削弱了军权,然而他却忽略了一个潜在的威胁,最终这个威胁夺走了大宋的江山。赵匡胤的建立方式并不正当,这在很大程度上影响了宋朝的稳定。与秦汉唐等朝代通过武力建立的政权不同,宋朝的建立源自一次陈桥兵变,赵匡胤在没有流血的情况下登上了皇位。这使得宋朝的君臣关系充满了猜忌与不信任。  此外,宋朝的阶级结构也影响了国家的稳定。在汉唐时期,统治阶级逐步从军事大地主转变为普通地主阶级,皇帝是整个帝国中最大的地主,代表着地主的利益,这为国家的稳定提供了一定保障。然而,宋朝缺乏强大的军事地主阶级,赵匡胤本人也起步于城市市民阶级,这种阶级结构的缺乏稳定性,导致了宋朝的统治缺少凝聚力。宋朝的皇室风格更接近商人,缺乏凌驾天下的雄图大志,因此尽管民间富裕,宋朝的国家格局相对较弱。  赵匡胤的治国策略也面临了与前朝类似的三大问题:中央与地方的矛盾,皇权与相权的矛盾,以及武将的问题。宋朝通过设立大量官职,并将职权与地位分开,减小了地方豪强的威胁,同时在军队中也采取了强干弱枝的策略,将地方军队与中央禁军的关系进行了调整,减少了地方割据的可能性。此外,宋朝还通过财政税收的中央集权来确保地方的财政控制,进一步防止了地方叛乱。  在缓解皇权与相权矛盾方面,宋朝继承了前朝的策略,设立了多个宰相,并且将宰相从军务中剔除,设置了枢密院和三司使,限制了宰相的权力。同时,宋朝大力推行科举制度,提拔寒门子弟,避免了地方世家子弟干涉朝政。  赵匡胤在解决这些问题时,特别注重军事上的控制。他通过杯酒释兵权彻底掌握了军权,消除了武将威胁。然而,他却忽略了自己亲弟弟赵光义,后者最终通过黄袍加身夺取了皇位,成为了历史上著名的高粱河车神。这件事被称为烛影斧声,传说赵匡胤的死与赵光义有关,赵光义最终成为了宋朝的第二任皇帝。  总结来说,宋朝的军事失败和国家的立国问题密切相关。无论是保守派还是激进派,对于中间派的态度都非常明确——争取不成就动手。宋朝建立后,中间派虽然地位逐渐上升,但始终处于尴尬的境地,既不是最早的开国功臣,也难以在建立过程中立下赫赫战功。 |

|