| 527801728 | 2025-11-02 21:26 |

|

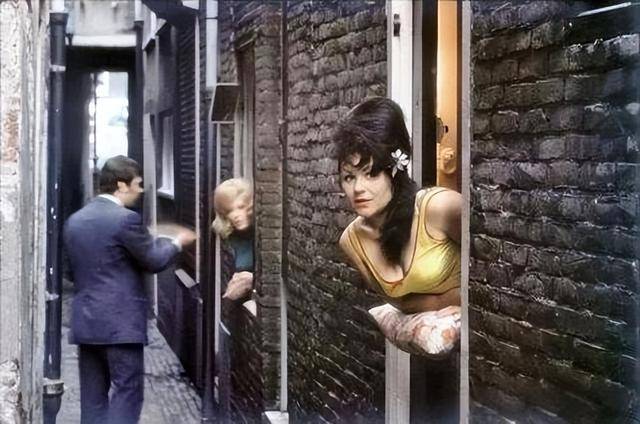

荷兰靠着运河和风车出名,可它的社会风气看起来确实有点不一样。 现在的荷兰,被称之为世界上最“开放”的国家,常客更是一抓一大把。  荷兰本地人对个人隐私没那么在意,地下交易不但合法,还牵连到政府的一些支持。 这个西北欧小国为何会“堕落”成这样呢?  合法化 2000年10月1日,荷兰做了一件让世界瞠目的事:议会正式通过的《废除禁娼法案》生效,性交易这个古老的行业,在这个西欧小国被赋予了合法的身份。  这并非一时冲动的政治冒险,而是社会共识水到渠成的结果。 早在一年前的民意调查中,就有高达70%的荷兰民众投下了赞成票。  在他们看来,与其让这个无法根除的行业在地下滋生罪恶,不如将其置于阳光之下,进行管理和保护。 法律的“闸门”由此轰然开启。  一时间,被正名的“新”产业如开闸洪水,迅速涌入国民经济的主河道。 阿姆斯特丹历史悠久的风化区,橱窗里摇曳的霓虹灯光,不再只是暧昧的诱惑,更成为了吸引全球猎奇游客的巨型磁石。  每年,超过200万名游客涌入这里,他们消费的不仅是情,还有周边的酒店、餐饮、纪念品——一条完整的产业链被成功盘活。 地下产业一跃成为荷兰经济中一个不容忽视的组成部分,巅峰时期甚至贡献了全国近1%的GDP。  精于商业的荷兰人很快为这套新引擎装上了“税收”的增压器。 从业者被要求缴纳19%的交易税,其个人收入还需承担最高达52%的累进所得税。  这意味着,每一笔在橱窗内达成的交易,都有相当一部分流入了国库。 仅以2011年为例,相关税收就高达5.5亿英镑,而这还是在存在大量未登记地下交易的情况下实现的。  政府,成为了这场合法化实验中最直接的受益者之一。 至于荷兰的文化如此开放,跟它的历史脱不开关系。  历史脱不了关系 17世纪的荷兰,凭借强大的航海舰队成为“海上马车夫”。 商船从世界各地运回的不仅是香料与财富,还有五花八门的文化与观念。  当一个国家必须以贸易立国时,学会与不同民族、信仰和风俗共处,便从生存技能内化成了民族性格。 而这种包容,也体现在日常交往中。  荷兰朋友间的串门聊天,常常直奔主题,聊家庭、收入甚至感情状况都显得自然无比,少有尴尬。 再加上荷兰人强调自由,觉得生活中的私事只要不伤害人,就没有必要藏着掖着。  这一理念顺理成章地延伸至对“性”的态度上。 在这里,性被视作自然的生理需求,而非沉重的道德负担。  正是因为如此,荷兰拥有全球领先的综合性教育,孩子们从小就被科学、健康地引导,以理解和尊重看待性与身体。 正是这种对个人选择的尊重,结合其富裕、稳定的社会经济基础(人口仅千万,却是全球发达经济体),让荷兰有底气推行一系列被视为“大胆”的政策。  从对赌博的规范管理,到对软性“白面”的“宽容政策”,其本质并非鼓励放纵。 将潜在风险纳入法律框架内进行管控,体现了其“务实管理优于道德禁止”的治理智慧。  当然,这片土地上的自由并非毫无边界,它始终被严格的法律法规所框定。  潘多拉魔盒 当荷兰成功将性产业纳入合法框架时,这个看似完美的解决方案,却像打开了潘多拉魔盒。 在光鲜的税收数字和繁荣的旅游业背后,一系列复杂的社会问题正悄然浮现。  公共卫生领域最先显现出这场实验的双面性。 得益于政府的严格监管体系,“地下”工作者必须接受每季度强制体检,并享受免费的医疗服务。  这套制度很快显现出成效:荷兰的艾滋病感染率显著下降,一度成为欧洲最低水平之一。 然而,就在公共卫生官员为此欢欣鼓舞时,另一组数据却敲响了警钟。  从2006年到2013年,淋病等性病的感染率不降反升,阳性率从2.6%持续攀升。 更令人担忧的是外籍性工作者面临的困境。  这些来自贫困国家的女性,因语言障碍和身份问题,参与健康检查的比例远低于本地从业者。 她们成为了梅毒、乙肝和艾滋病感染的高风险群体,形成了一个监管体系难以覆盖的灰色地带。  与此同时,犯罪的形态也在发生着令人不安的演变。 表面上,合法化确实带来了某些积极变化,街头拉客导致的暴力事件明显减少,阿姆斯特丹红灯区的犯罪率一度下降了73%。  然而,这些表象之下,更隐蔽、更有组织的犯罪网络正在滋生。 据联合国2016年的数据显示,荷兰约2.5万地下性工作者中,高达90%是女性,其中大部分来自贫困国家,她们往往是被诱骗或被强迫从事这个行业。  这些不断浮现的问题,迫使荷兰社会开始反思。 当初的合法化决定,究竟是在解决问题,还是创造了新的、更复杂的问题?  紧急刹车 当荷兰的性产业在合法化的轨道上疾驰二十年后,这个曾经的开路先锋却突然踩下了"刹车"。 曾经引领世界风潮的开放政策,正在经历一场深刻的自我修正。  这场转变的信号再明确不过。 阿姆斯特丹市长不止一次宣布,要在十年内将合法妓院数量减半,并计划将闻名世界的红灯区整体迁往郊区。  这一决定在从业者中引发了强烈抗议,但政府的决心前所未有地坚定。 背后的推力来自社会的集体反思——民意调查显示,曾经高达70%的支持率正在消退,反对的声音随着时间流逝而不断增强。  更根本的危机隐藏在行业内部。 年轻一代荷兰人对这个行业失去了兴趣,从业者老龄化问题日益突出。 2025年的数据显示,40岁以上的性工作者占比已超过60%,这个行业正在失去它的可持续性。  与此同时,国际社会的批评声不绝于耳,"将女性身体商品化"的指责让荷兰这个向来宽容的国度也开始重新审视自己的选择。 面对这些挑战,荷兰启动了一场监管体系的全面升级。  新的《性交易法》将从业门槛显著提高:年龄必须满21岁,需持有合法居留权,并在荷兰商会完成注册。 打击犯罪的力度也空前加大。  法律对强迫卖淫、容留未成年人等犯罪行为最高可判处12年监禁,无证经营的罚款高达2万欧元,甚至连嫖客都可能面临1年监禁。 这套组合拳标志着荷兰的性产业政策核心,已从昔日的"管理供给"彻底转向了"减少需求"。  那些游走在灰色地带的现实困境,依然等待着最终的答案。 阿姆斯特丹红灯区的橱窗数量正在悄然减少,从鼎盛时期的500个缩减至250个,部分区域将被改建成商业中心。  这个看似简单的城市规划调整,实则隐喻着荷兰性交易合法化实验进入了深水区——在个人自由与社会责任的钢丝上,这个国家仍在小心翼翼地寻找平衡。  地下工作者被正式认定为"独立经营者",可以开设企业银行账户,并享受医疗保险、养老金和失业补贴等完整的社会福利。  在“口罩”期间,政府更是为每位性工作者提供了1200欧元的专项补助,这份来自体制的认可,让这个长期被边缘化的群体首次感受到了制度性的保障。 每一步政策调整,都是对自由边界与责任底线的重新勘测。  在这个意义上,荷兰的经验已经超越了性交易本身,成为所有现代自由社会都必须面对的一面镜子。 话说,你觉得呢? 参考资料 靠性交易支撑经济,这个国家的女性在消失她刊2023年05月09日 13:04:36 来自辽宁省   |

|