| 527801728 | 2025-10-20 21:09 |

|

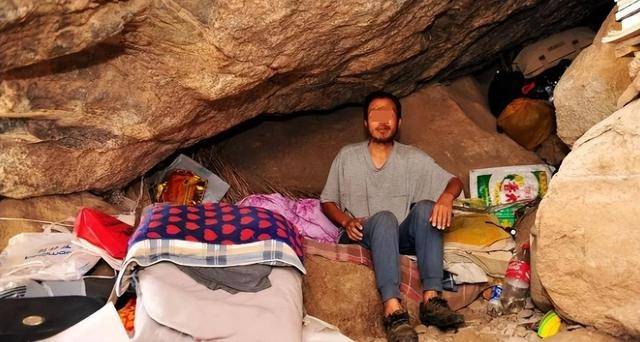

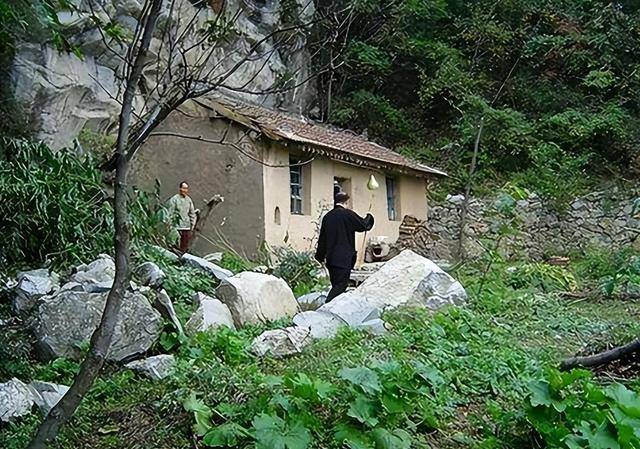

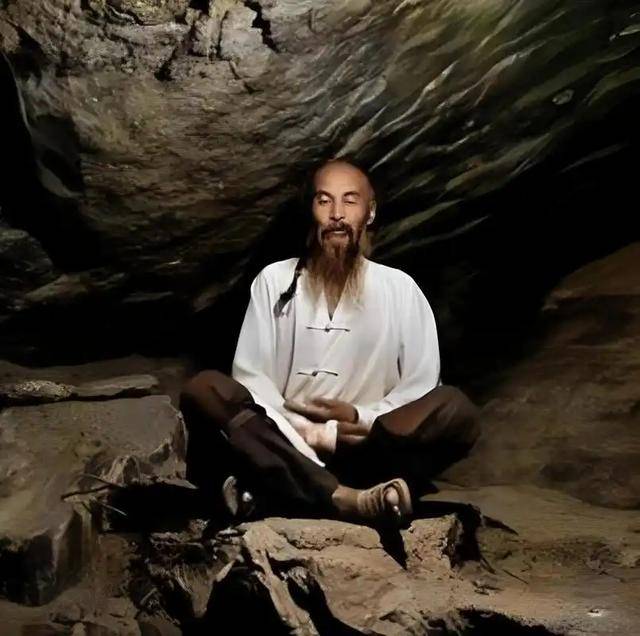

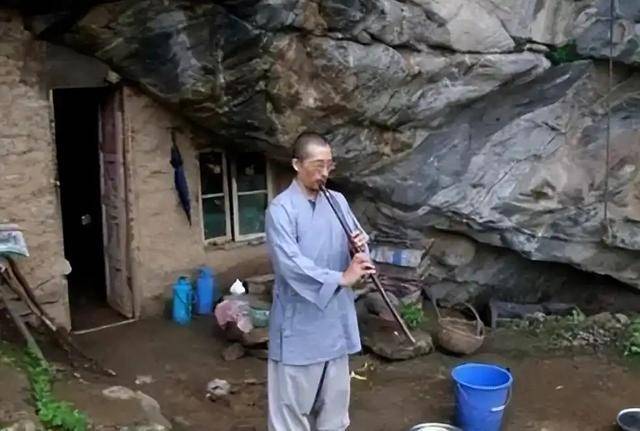

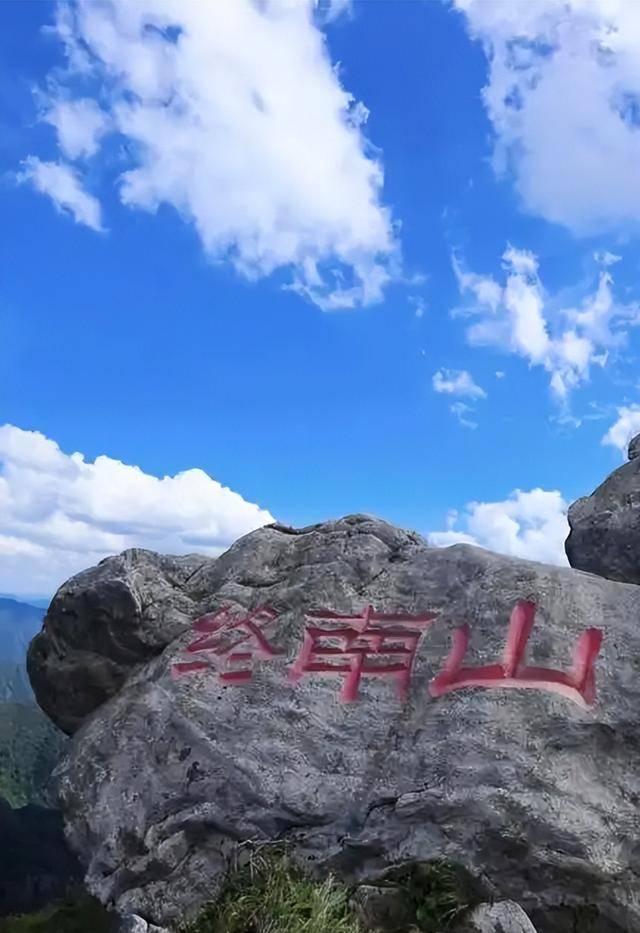

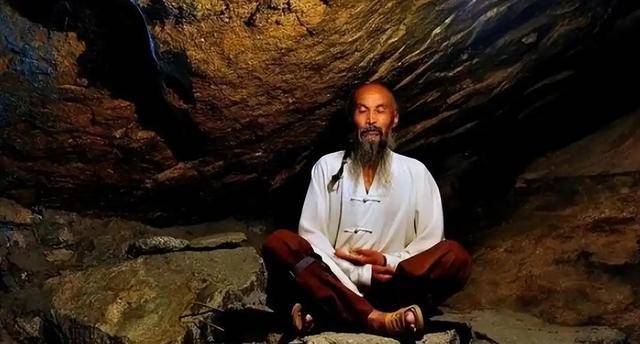

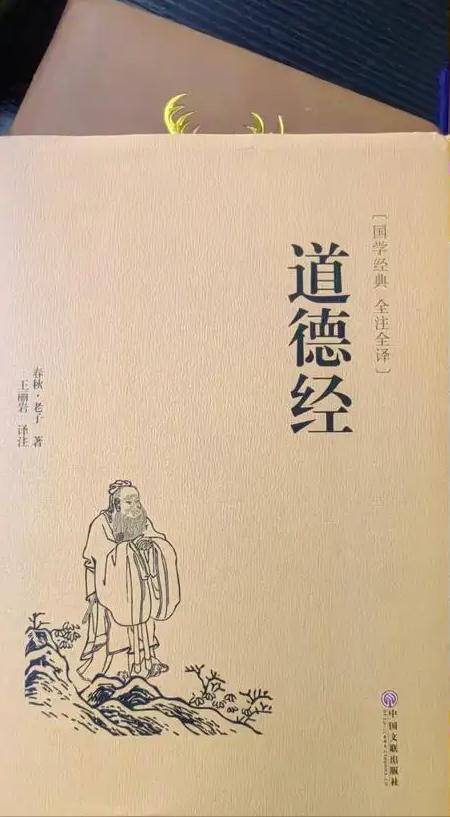

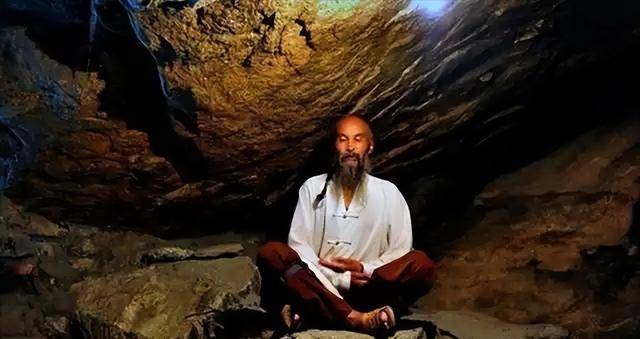

中国的隐士文化源远流长,早在先秦时期,各个朝代都能寻找出来隐士的踪迹。 在当今社会,秦岭山脉的终南山上,也生活着一位“现代隐士”。  他远离尘世的喧嚣,隐居三十多年,每天清水煮白菜,过着极其简朴的生活。 然而,当他的家人找到他时,模样早已经面目全非,就连最亲的人也难以认出。 这位隐居的人究竟是谁?他为何会做出如此极端的生活方式呢?  当初的初衷 在终南山深处,一位被称为“侯大师”的隐士已经在此隐居超过三十载。 这些隐士他们或许是为了避世修行,也或许想要通过这种方式表达抗争。  大多数人希望摆脱城市的喧嚣,寻求内心的平静。 而侯大师做出这个决定的初衷又是为何呢?  上世纪九十年代初,这位曾被家人寄予厚望的年轻人毅然放弃城市生活,带着最简单的行囊走进这座被誉为修道圣地的山脉。 然而,隐居的生活并不像短剧或者大家想象的浪漫,刚到时,他就遇到很大的难题。  他必须在大山中找到一个庇护所,还要学会解决吃的问题,这对于一个从来没有接触过这些的城市人来说,无疑是一个巨大的挑战。 最开始,侯大师只能靠着挖野菜和山露水来充饥,这期间还因为误吃有毒食物,导致腹泻。  渐渐地他开始总结经验,掌握更多的生存技巧,还会靠着十分简单的陷阱来捕捉小动物。 最令人难受的还是心理上的折磨,独自一人身处广袤的山林,侯大师会时常感觉到恐惧。  好在随着时间的流逝,侯大师渐渐地适应了这种生活,夏季能够抗潮湿,冬季能够抵抗住从洞口呼啸而来的大风。 后来,侯大师还在住的山洞附近开垦出一小片土地,用来种一些蔬菜水果。  侯大师的日常生活在旁人看来近乎苦修。 清晨用山泉洗漱,在鸟鸣声中演练太极拳,日间照料自己开垦的菜地,那里主要种植着供他食用的白菜。  夜晚则在油灯下研读《道德经》,三十余年来,他坚持一日三餐皆为清水煮白菜,偶尔吃点自种的野菜,这种极简的饮食习惯塑造了他清瘦却健康的体魄。 终南山的隐居生活并非与世隔绝。  他会与上山寻访的游客交谈,也曾与前来探望的亲人见面。 然而岁月的刻痕与生活方式的巨大差异,让亲人们几乎难以辨认眼前这位两鬓斑白、神态安详的老者,就是当年那个风华正茂的年轻人。 血脉的牵连在思想境界的鸿沟面前,显得如此无力。  这不禁让人怀疑,这种极简的生活方式,是否正是现代人在物欲洪流中寻求内心平静的一种可能? 侯大师又为何会做出如此决定呢?  决绝“上山” 在世人眼中,但侯大师曾是一个拥有坦荡前途的聪明人。 出生在陕西省的一个工薪家庭,父亲是工厂的机修工,母亲也是纺织厂工人。  曾经,侯大师也是父母的骄傲,是让家人喜笑颜开的希望所在。 学习成绩十分优秀,不仅勤奋好学,还对中国古典文学充满十分浓厚的兴趣。  高考时,侯大师还考入一所重点大学,专攻机械。 毕业后,侯大师在北京找到一家大型国企的工作,与很多心怀梦想的年轻人,想要在这里闯出一片天地。  曾经的他也像无数小白一样,通过努力得到领导的肯定,每天早起晚归,过着牛马的生活。 然而,随着时间的流逝,侯大师的内心感觉到一种空虚感,觉得做什么事情都提不上兴趣。 渐渐地,侯大师开始怀疑,这是他想要的生活吗?  他行走于人世间,是一个被公认的、有价值的个体。 然而,这个“聪明人”却做出了一个在亲友看来匪夷所思的决定:放弃一切,归隐终南山。  对于期盼他成家立业、安稳幸福的父母而言,这无疑是一个沉重的打击。 即便从最功利的“养儿防老”角度出发,一个隐居山林的儿子也背离了他们的期望。  在亲戚朋友看来,他如同生病或脑子出了问题,竟要放弃安稳生活,去选择一种令人无法理解的日子。 一个普通的家庭,很难接受这样的“异类”。  但所有的劝阻与不解,都未能改变他内心的决定。 这个曾符合所有人期待的“聪明人”,展现出了他骨子里的决绝。  他毅然收拾好简单的行装,没有带走任何多余的负担。 在亲友惊愕与不解的目光中,他甩甩袖子,一身轻松,头也不回地奔赴终南山。  侯大师的离开,是那个他曾是“骄傲”和“希望”的世俗世界,他奔赴的,是一个连他自己当时也未必能完全说清的、关于“道”与沧桑的向往。 这一刻,他不再是那个符合世俗标准的“聪明人”,他选择成为自己内心的追随者。  读书皆是修心 在终南山的三十载光阴里,但侯大师构建了一座独特的精神桃源。 这座桃源不在世外,而在他的心域之中,其基石并非只有传统的打坐冥想,更在于日常的读书与种地。  清晨山泉的洗涤,伴随鸟鸣演练太极拳或八段锦,是他一天的开始。 在新鲜的空气中活动筋骨,他以此保持健康的体魄,感知身体与自然的交融。  他的修心渗透在生活的每个角落。 阅读《道德经》这类经典,对他而言不是攻克晦涩文本,而是与先贤进行精神对话。 书中的一字一句都值得琢磨,带给他深刻的共鸣与启迪。  这种极度简易的生活方式,也增加了侯大师深入体会生命的真谛。 然而,一次意外的媒体报道,打破了侯大师平静的隐居生活。 各大媒体的报道,让他这种生活引起大家的十分激烈的讨论。  也因为这次的报道,让失散多年的家人认出了侯大师,但他们早已经认不出,眼前这位饱经风霜的老人是他们的儿子。 三十载春秋流转,终南山的云雾在但侯大师脸上刻下了岁月的痕迹。 当年那个风华正茂的年轻人,如今已是两鬓斑白的隐士。  当亲人跋山涉水前来探望时,竟恍惚不敢相认。 这道无形的鸿沟,源自三十年不同的人生轨迹,亲人眼中看到的是沧桑容颜,感受到的却是更深层的疏离。  血脉的牵引依然存在,但思想境界的差异,已将他们分隔在精神世界的两岸。 他们彼此相望,却难以心灵相通。 母亲也劝他回去,而面对父母的期望,侯大师陷入沉思。  亲人们延续着世俗的轨迹,成家立业,生儿育女。 而侯大师选择了一条少有人走的道路,在清贫简朴中追寻精神的丰盈。 三十年的时光,让这两种选择结出了不同的果实。  然而,侯大师的内心早已不需要依靠亲情的依恋来获得支撑。 经过三十年的修行,他的精神世界足够强大,足以从容面对这份血脉相连的隔阂。  在他的面容上,亲人看到的不只是岁月的痕迹,更是一种超然物外的平静。 这位终南山第一隐士,用他独特的生活方式向世人展示了生命的另一种可能。  他舍弃了世俗的牵绊,却收获了内心的圆满,当亲人们带着困惑离去时,他依然安坐在终南山的清风明月间,继续着他选择并坚守的道路。  三十年光阴给出了最终的答案:但侯大师修成了他自己的道。 这道,不在经书里,不在言语中,而在每一个与天地共鸣的晨昏里,在他那颗从容安定的内心里。  |

|