| 527801728 | 2025-10-12 21:53 |

|

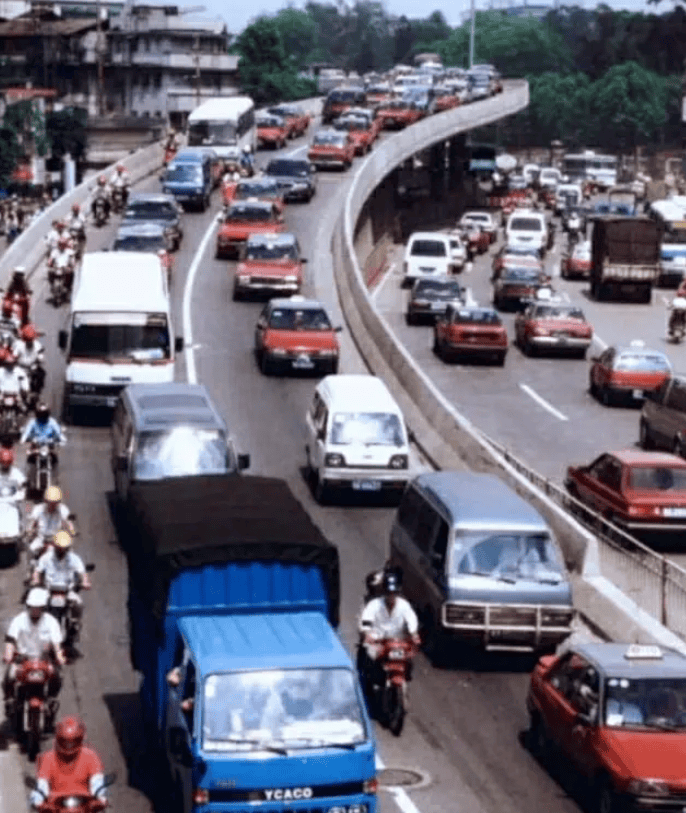

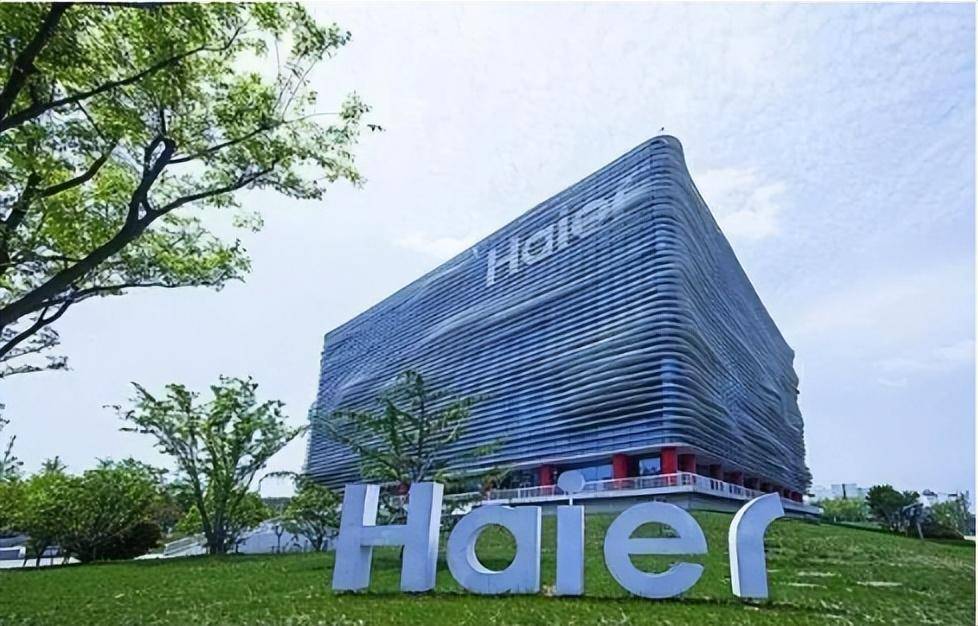

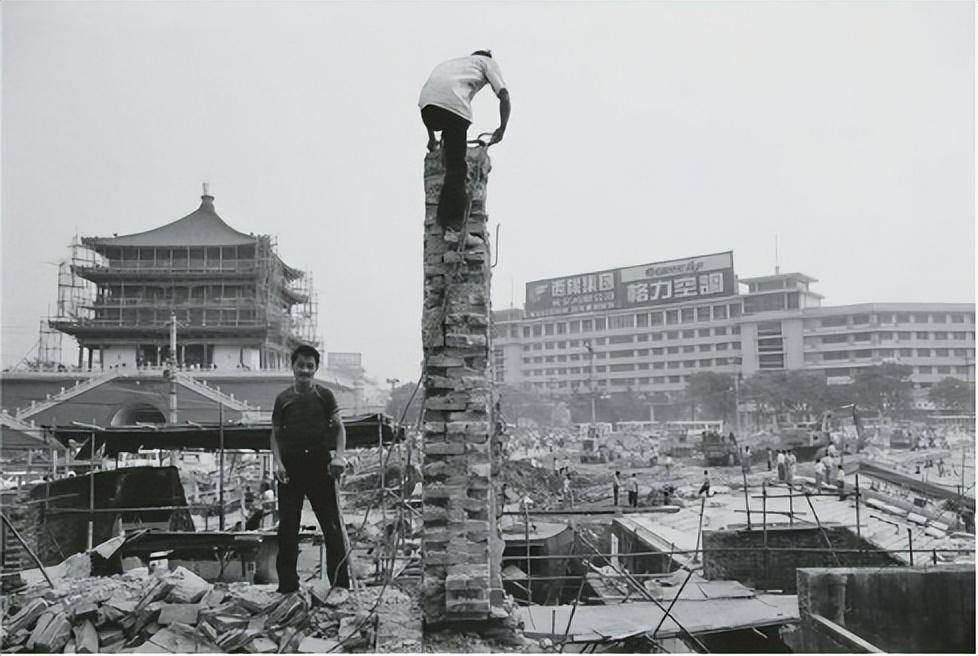

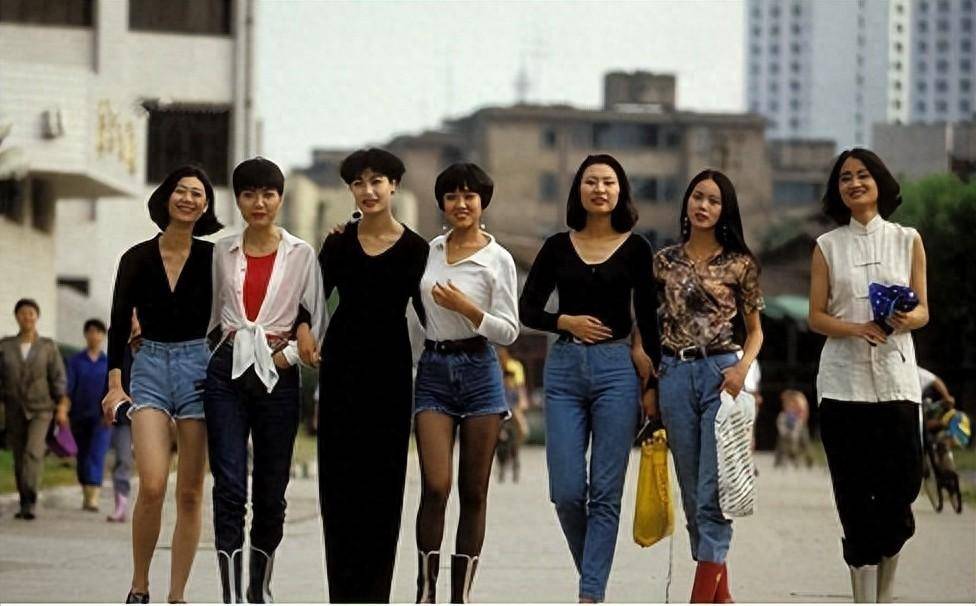

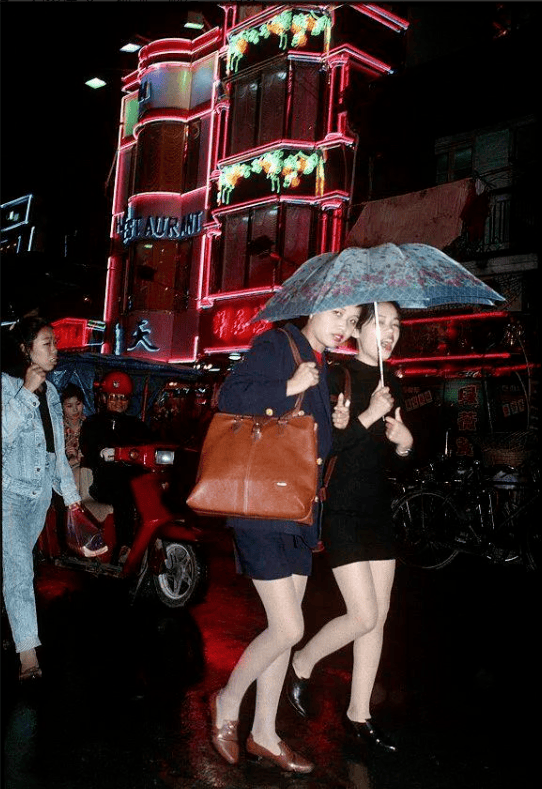

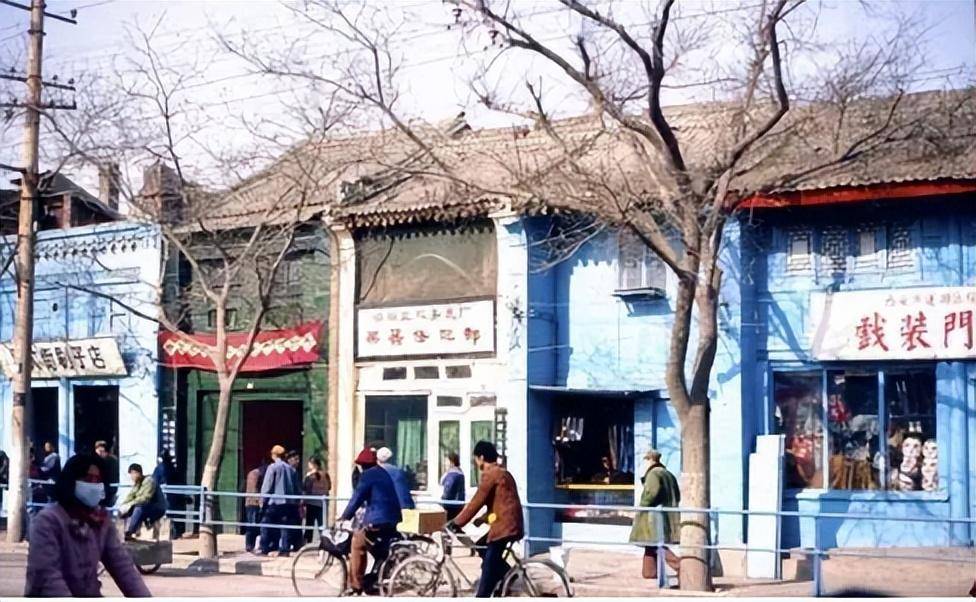

九十年代:中国社会的蜕变与新生  20世纪90年代的中国,正经历着改革开放带来的深刻变革。社会充满活力,人们的生活都在悄然改变——从穿衣打扮到饮食起居,从娱乐方式到思想观念,一切都在朝着更开放、更富足的方向发展。  生活品质的提升  那个年代,人们不再满足于简单的温饱”,开始追求个性与品质。白衬衫配西裤、高跟鞋搭配手提包,成为都市年轻人的时尚标配;手表、皮带等细节,更彰显着人们对精致生活的向往。电视机、录音机走进千家万户,流行音乐、港台剧丰富了人们的闲暇时光。然而,面对如此快速的变化,许多人既兴奋又迷茫,仿佛站在时代的十字路口,不知该往哪里走。  沿海城市的崛起  上海:开放的前沿  90年代的上海,是改革开放的缩影。街头巷尾,西装革履的上班族与时尚女性构成了一道亮丽的风景线。这座城市的经济飞速发展,市区面积成倍扩张,吸引了来自全国各地的打工者、商人。那时的上海,开放程度甚至让今天的某些城市仍难以企及。  广州:车水马龙的南方枢纽  在广州,交通拥堵已初现端倪,但堵在路上的不是私家车,而是客车、货车和出租车。摩托车仍是普通人的主要交通工具。作为南方的经济中心,广州高楼林立,商贸繁荣,但本地人依然保持着喝早茶、品小吃的慢节奏生活,传统与现代在这里奇妙融合。  深圳:移民之城的活力  相比广州,深圳的历史虽短,却因开放包容吸引了大量外来务工者,甚至有不少东南亚人前来谋生。1990年,中国大陆第一家麦当劳在深圳开业,引发排队热潮。尽管比肯德基晚三年进入中国,麦当劳的亮相仍成为90年代深圳国际化的重要标志。  青岛:家电之都的诞生  北方城市青岛,则以工业见长。1991年,青岛电冰箱总厂改制为海尔集团,迅速成长为中国家电行业的领军品牌。海尔凭借严格的质量管理和创新精神,从国内走向国际,成为90年代企业发展的典范。  乡村:传统与现代的交织  城市的繁荣并未完全覆盖乡村。沿海渔村的居民依然以打渔为生,砖瓦房逐渐取代泥草屋,生活虽简单却安稳。而在内陆,发展虽不及沿海迅猛,但基础设施的改善、收入的提高,也让人们看到了希望。  农村的变与不变  90年代的农村,条件依然艰苦,教育、医疗资源匮乏。但家庭联产承包责任制提高了农民的生产积极性,农业机械的推广也让部分人从繁重的农活中解脱,有的进城打工,有的重拾传统手艺,为农村经济注入了新活力。  结语  90年代的中国,如同一场疾风骤雨,有人乘风破浪,有人静观其变。变化从沿海蔓延至内陆,从城市渗透到乡村,给了人们适应的时间。如今,回望那个充满激情的年代,我们更能体会改革开放带来的深远影响——它不仅改变了国家,也重塑了每个人的生活。  |

|