| huozm32831 | 2025-09-11 11:56 |

|

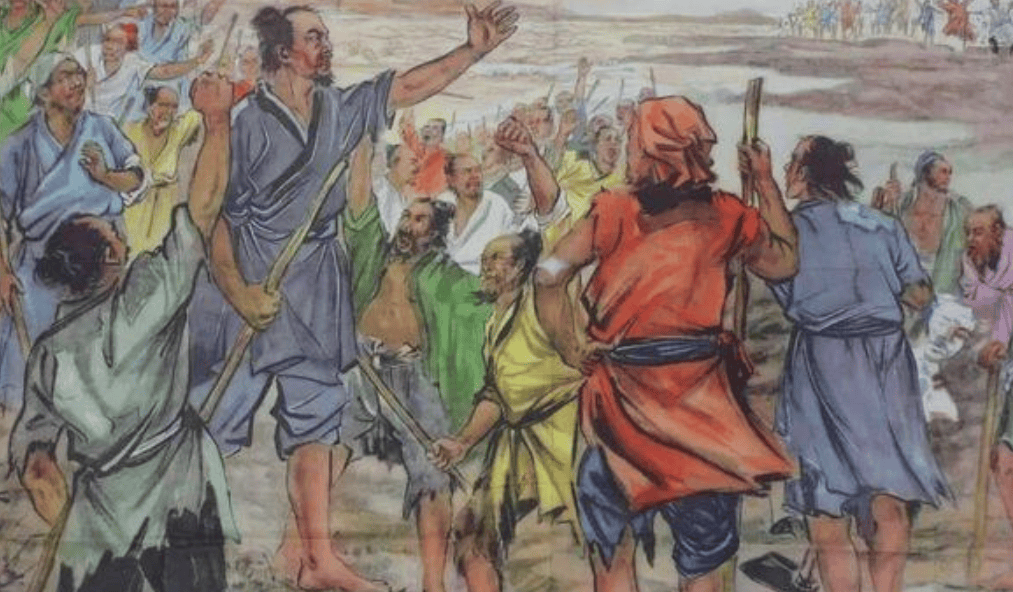

前言  在中国悠久的历史长卷中,刘伯温以其超凡的智慧与深远的谋略,被后世尊为明朝开国元勋。他与李善长之间那段耐人寻味的对话,更是为历史增添了一抹神秘的色彩。当李善长试探性地询问朱元璋登基前会先杀何人时,刘伯温仅以三个字的回应,不仅展现了其洞若观火的洞察力,更在后世引发了无尽的猜测与解读。今天,就让我们拨开历史的迷雾,深入探究这三个字背后所蕴含的深意,揭开这段尘封已久的历史谜题。 一、红巾起义:宋室遗孤的崛起  元朝末年,朝廷腐败无能,苛捐杂税压得百姓喘不过气来。在这民不聊生的黑暗时刻,一个自称是宋徽宗八世孙的韩山童,在颍州白鹿庄揭竿而起。他巧妙地利用民间对宋朝的怀念之情,以明王出世为号召,发动了声势浩大的红巾起义。韩山童不仅精通占卜之术,更善于制造石人一只眼,挑动黄河天下反等谶语,这些预言在当时的乱世中产生了惊人的影响力。他身着白衣,头戴红巾,在起义军中树立了近乎神明的形象,很快就聚集了数万之众。韩山童深知,要在乱世中立足,必须有一个足以服众的身份。于是他精心编造了宋室后裔的身世,这个身份不仅为他赢得了汉人百姓的支持,更为起义赋予了恢复汉室的正当性。 二、龙凤政权:傀儡皇帝的悲哀  天有不测风云,韩山童在起义初期就不幸被捕遇害。这个突如其来的变故让红巾军陷入群龙无首的境地。为稳定军心,韩山童的部将刘福通等人立即拥立其子韩林儿为帝,建立龙凤政权,年号龙凤。然而这位年仅十二岁的小明王,不过是个被架空的傀儡皇帝。他整日深居宫中,沉溺享乐,对军国大事一窍不通。真正的权力掌握在刘福通等权臣手中,他们以辅政之名,行专权之实。小明王的诏令往往出自这些权臣之手,军国大事也由他们一手把持。这种畸形的权力结构,注定了龙凤政权难以长久。更致命的是,这些权臣各怀鬼胎,内斗不断,使得本就不稳固的政权更加风雨飘摇。  三、朱元璋的崛起:应天府的抉择  在群雄并起的元末乱世中,朱元璋从一个放牛娃成长为一代开国君主,其过人之处在于总能做出关键性的正确决策。早年在郭子兴麾下时,他就以沉稳果敢著称。郭子兴病逝后,朱元璋当机立断接管了其军队,展现出了非凡的领导才能。在选定根据地时,朱元璋经过深思熟虑,最终将目光锁定在应天府(今南京)。这座城市不仅物产丰饶、经济发达,能为军队提供充足的粮饷补给,其独特的地理位置更是战略要地:北临长江天险,东接张士诚,西邻徐寿辉,南靠方国珍,正好处于各方势力的缓冲地带。这一明智选择,让朱元璋既能避开元军主力,又能伺机而动,为日后的发展赢得了宝贵的时间和空间。  四、根基建设:蓄势待发的准备 定都应天后,朱元璋展现出了卓越的治国才能。他首先着力解决军队的生存问题,推行屯田制,让军队战时为兵,闲时务农。同时广纳贤才,邀请江南著名的农学家指导农业生产。在李文忠、冯胜等能臣的辅佐下,应天地区的农业产量连年增长,军粮储备日益充足。在军事建设方面,朱元璋严明军纪,颁布《戒谕将士》,严禁扰民。他亲自参与操练,与士兵同甘共苦,深得军心。此外,他还设立礼贤馆,招揽刘伯温、宋濂等天下英才。经过数年经营,朱元璋的势力迅速壮大,军队战斗力显著提升,为其统一天下奠定了坚实基础。  五、权力更迭:新时代的开启  至正二十六年(1366年),小明王韩林儿在瓜步渡江时意外溺亡,这个突如其来的事件彻底改变了权力格局。虽然官方宣称是意外事故,但后世史家多有质疑。无论如何,这个名义上的共主之死,为朱元璋扫清了称帝的最后障碍。次年正月,朱元璋在应天即皇帝位,定国号为大明,建元洪武,开启了明朝二百七十六年的统治。登基后的朱元璋励精图治,废除丞相制,制定《大明律》,推行黄册制度,开创了明朝的盛世基业。而小明王之死,则永远成为了历史之谜,留给后人无限遐想。 结语  朱元璋从一介布衣到开国皇帝,其传奇人生堪称中国历史上最成功的逆袭典范。他的成功绝非偶然,而是源于一系列关键性的正确决策:选择应天作为根据地展现了他的战略眼光;重视农业生产体现了他务实的态度;严明军纪显示了他的治军才能;而善用刘伯温等谋士则证明了他知人善任的智慧。当历史走到十字路口时,朱元璋总能做出最有利的选择,这正是他最终能够君临天下的根本原因。小明王的离世,或许是天意,也或许是人为,但不可否认的是,这一事件确实为朱元璋登上帝位铺平了道路,让历史翻开了崭新的一页。  |

|