| huozm32831 | 2025-09-11 11:55 |

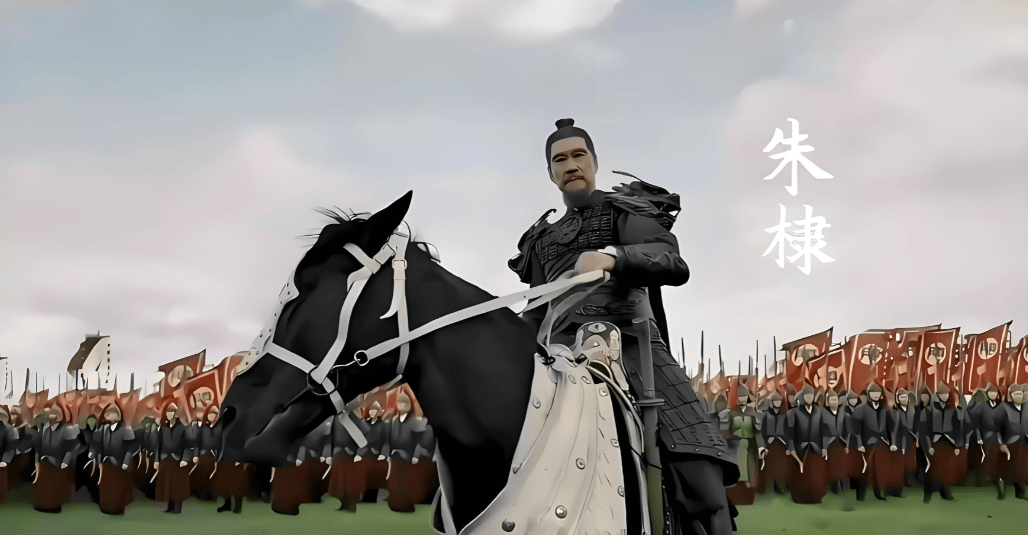

前言 在中国漫长的历史长河中,金忠无疑是一个极具传奇色彩的人物。作为明朝唯一一位在生前就被封为异姓王且得以善终的蒙古贵族,他的经历充满了戏剧性的转折。这位来自蒙古怯烈部的鞑靼王子,究竟凭借什么在明朝的政治舞台上获得如此特殊的地位?又为何能在那个对异姓王充满猜忌的时代保全性命?当我们深入探究这段历史时,会发现其中蕴含着许多耐人寻味的政治智慧与历史机缘。在明朝大多数异姓王都难逃厄运的背景下,这位蒙古王子却能够逆势而上,最终成为明朝历史上罕见的善终异姓王,这背后隐藏着怎样不为人知的故事?  明初异姓王的命运沉浮  明朝开国之初,太祖朱元璋为巩固政权,大行分封之制。他将众多宗室子弟和开国功臣分封为王,期望他们能成为拱卫大明江山的屏障。这些异姓王被派驻各地,肩负着镇守边疆、维护地方安定的重任。然而随着中央集权的不断加强,朱元璋对这些手握重兵的异姓王日渐猜忌。在洪武年间,一场针对异姓王的清洗运动悄然展开。到洪武末年,曾经显赫一时的异姓王们大多遭遇不测,这也成为后世史家批评朱元璋残害功臣的重要佐证。正是在这样严酷的政治环境下,金忠能够独善其身,成为明朝唯一善终的异姓王,其经历更显弥足珍贵。  蒙古贵族的特殊身份 金忠,原名也先土干,出身于蒙古怯烈部贵族世家。其家族在元朝时地位显赫,六世祖也先不花曾任元成宗朝湖广等处行中书省左丞相,死后更被追封为恒阳王,谥号文贞。这样的出身背景,使他在以汉族为主体的明朝官僚体系中显得格外与众不同。要知道,在这个家天下的王朝里,能够获得王爵封号的几乎清一色都是朱明皇族的血脉。即便是徐达、常遇春这样的开国元勋,也只能在死后获得郡王的追封。而一个来自蒙古部落的鞑靼王子,竟能在生前就获得如此尊贵的封号,这在当时实属罕见。也先土干的特殊身份,在建文年间的内乱和永乐初年的蒙古纷争中,更显得格外引人注目。当时明朝内部正经历着建文帝与永乐帝的权力之争,而蒙古方面也分裂为鞑靼和瓦剌两大势力。永乐初年,鞑靼可汗鬼力赤屡次南侵,与镇守北平的赵王朱高燧多次交锋。作为鞑靼军中重要人物的也先土干,其命运与明朝的兴衰可谓紧密相连。  归顺明朝的政治抉择  随着鞑靼内部矛盾的激化,永乐三年,权臣阿鲁台弑杀鬼力赤,改立本雅失里为大汗。这位新汗不仅杀害了明朝使臣,还击败了靖难功臣丘福。身处权力漩涡中的也先土干,面对如此动荡的局势,做出了一个关键性的选择:他既不愿投靠非正统的瓦剌,也不想深陷鞑靼内部纷争,最终决定归顺明朝。这个决定显示出了他敏锐的政治眼光。当朱棣第四次亲征漠北时,也先土干主动率部归顺。这一举动让刚刚遭遇军事挫折的朱棣喜出望外。作为一个具有重要影响力的蒙古贵族,也先土干的归顺为朱棣提供了宝贵的政治资本。据《明实录》记载,朱棣得知消息后立即命令宁阳侯陈懋妥善护送也先土干一行。朱棣对这位蒙古贵族表现出极大的礼遇,不仅赐名金忠,还立即封他为忠勇王,随即下令班师回朝。这样的待遇,在当时的异姓王中堪称绝无仅有。不过深入分析可知,朱棣对金忠的优待更多是出于政治考量。作为蒙古部落的重要人物,金忠的归顺及其影响力对明朝而言具有重要的战略价值。  名高权轻的忠勇王  虽然获得了忠勇王的尊贵封号,但金忠在明朝的实际地位却并不显赫。在宫廷宴会上,他的座次被明确安排在列侯之下,这与明初那些功勋卓著的亲王相比差距明显。这个细节生动地反映出,即便拥有王爵封号,金忠在明朝权力体系中的地位仍然有限。到了明仁宗时期,朝臣们在讨论金忠的地位时,仁宗甚至直言不讳地表示此人在列,不无希觊之意,流露出对这位蒙古王子的轻视。虽然仁宗最终还是加封他为太子太保,但特别强调这只是虚衔,不让他参与实际政务。这种态度鲜明地体现了明朝统治者对蒙古贵族既利用又防范的矛盾心理。在明宣宗时期,金忠屡立战功,但朝中大臣对他的偏见依然存在。宣宗之所以优待金忠,主要还是想通过他这个成功范例,吸引更多蒙古贵族归顺明朝。可以说,金忠在明朝政治格局中始终扮演着特殊棋子的角色,难以获得与功勋亲王同等的地位。  特殊历史环境下的善终  综观金忠的一生,虽然最终得以善终,但他在明朝政治体系中的地位始终无法与那些功勋卓著的亲王相提并论。作为一位来自蒙古部落的贵族,他的人生轨迹充满了曲折与无奈。不过,金忠及其家族在明朝的经历,为我们提供了一个观察少数民族官员在这个大一统王朝中处境的独特窗口。金忠能够善终的原因,很大程度上得益于当时的政治需要。作为蒙古部落的重要人物,他的影响力成为明朝缓和民族关系的重要工具。但必须承认,这位忠勇王始终只是明朝政治棋盘上的一枚特殊棋子。他的生平际遇,生动地折射出明代中央集权统治下少数民族精英的处境,值得我们深入思考。金忠的善终结局,实际上反映了明朝统治者的精心算计。面对这样一位兼具才能与威胁的蒙古贵族,明朝采取了既笼络又限制的策略。一方面看重他的军事才能和政治价值,另一方面又因其异族身份而难以完全信任。这种微妙的平衡,最终让金忠得以在明朝的政治漩涡中保全性命。 历史启示  金忠的传奇经历,在明朝历史上留下了独特的一页。作为一位蒙古部落的王子,他能够在这个强调家天下的王朝中获得如此殊荣,实属历史罕见。然而他的遭遇也深刻揭示了明朝统治下少数民族精英的困境:既被朝廷不可或缺的政治资源,又始终难以摆脱异类的标签。这段历史不仅让我们看到个人命运与时代洪流的交织,更启发我们思考多民族国家治理的智慧。  |

|