| huozm32831 | 2025-09-09 11:30 |

|

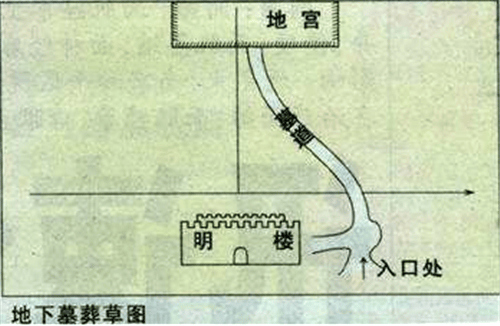

《明史》中有一段著名的记载:\"太祖凭借其过人的智慧与非凡的军事才能,胸怀匡扶天下、安定黎民的远大志向,顺应时势而起,四方豪杰纷纷归附,历经十五载平定乱世、扫除强敌,最终开创大明基业。\"朱元璋作为明朝的开国君主,不仅成功推翻了元朝的残暴统治,更率领汉族重新夺回天下主导权,在中国历史长河中占据着至关重要的位置。在位期间,他大力推行中央集权制度,以铁腕手段整肃吏治,其推行的诸多政策不仅为明朝奠定了长治久安的基础,更对后世清朝的政治制度产生了深远影响。  然而,正如古语所云:\"人生自古谁无死,或重于泰山,或轻于鸿毛,全看其生前所为。\"即便是雄才大略如朱元璋,也难逃生老病死的自然规律。公元1398年(洪武三十一年),这位传奇帝王在应天皇宫驾崩,长眠于紫金山南麓独龙阜玩珠峰下的孝陵之中,与其皇后合葬。值得一提的是,这座宏伟陵寝的修建工程早在1381年就已启动,先后调集十万军工,历经四分之一个世纪的精心营造才最终完工。  明孝陵被后世誉为明清两代帝王陵寝的典范之作,其设计巧妙地将人工建筑与自然景观完美结合,充分体现了中国传统\"天人合一\"的哲学思想。但令人称奇的是,这座陵墓建成六百余年来竟从未遭遇盗掘。据传朱元璋下葬不久,南京城内就流传着一个离奇的说法:出殡时为迷惑盗墓者,曾从南京城的十三个城门同时抬出棺椁。不过这一说法很快就被证实为无稽之谈,因为明孝陵位置显赫,连清朝的康熙、乾隆二帝都曾多次亲临祭拜,其真实位置根本无法掩饰。  1997年,考古学界启动了一项为期六年的科学考察,运用当时最先进的精密磁测技术对明孝陵进行全方位勘探。令人震惊的是,探测结果显示陵墓下方竟藏有一座面积超过4000平方米的巨型地宫。虽然具体形制尚不明确,但参照已发掘的定陵地宫结构推测,明孝陵地宫很可能也是由巨石构筑的殿宇式地下建筑群。遗憾的是,由于地宫保存完好从未被盗,专家们至今仍无法确定其内部的具体构造与陪葬品情况。  明孝陵能够历经六百年风雨而安然无恙,实则是多重因素共同作用的结果。首先,陵墓选址于独龙阜这座坚固的岩石山体,工匠们采用独特的横穴式设计,仅留一条隐蔽的墓道作为唯一入口,使盗墓者无法从山顶直接打洞进入。更巧妙的是,设计者故意将墓道口偏离中轴线设置,这一精心的布局让无数觊觎陵墓珍宝的盗贼无功而返。  其次,考古人员在陵墓封土堆下发现了一层异常厚实的鹅卵石层。这些鹅卵石不仅具有极佳的排水功能,能迅速将雨水导入地下排水系统,更形成了一道天然的防盗屏障。其原理类似古代的\"流沙防盗法\",任何试图挖掘的盗洞都会因鹅卵石的自动填补而瞬间闭合。最后,明清两朝对明孝陵的持续保护也功不可没。特别是清朝统治者,为安抚民心、消弭反清情绪,不仅未加破坏反而刻意保护并定期祭扫,这才使得朱元璋的长眠之地得以完整保存至今。  |

|