| huozm32831 | 2025-07-09 14:43 |

|

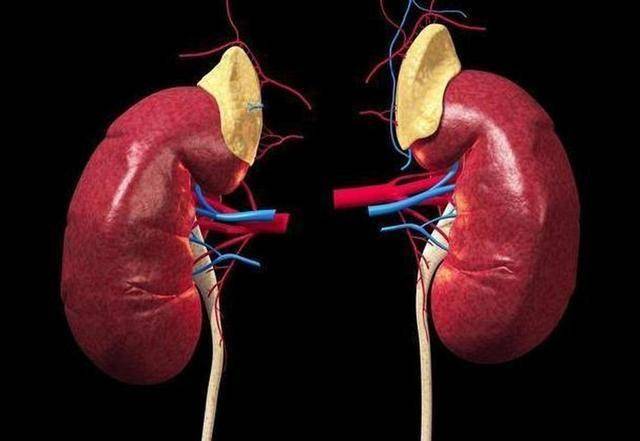

“我爸吃降压药已经十年了,他每天都按时吃,血压也算稳定,可我总觉得他这几年越来越没精神,是不是长期吃药对身体有副作用?”  提问的是个五十岁出头的女人,脸上有晒斑,拎着一袋社区发的健康宣传册。 她语气平稳,但眼神里明显有疑虑。长期吃药带来的变化,她不是第一次发现。 不少人以为高血压吃药就是长期控制,控制得住就万事大吉,殊不知真正的问题往往出现在“控制之中”。 中老年人长期使用降压药,不只是药效问题,而是涉及身体多个系统的稳定性。 药物并不是单向作用,它在控制血压的同时,也会对代谢、神经、肾功能、电解质等环节带来影响。  一旦忽略这些,时间久了可能变成慢性负担。 一个最容易被忽视的问题是低血压状态下的脑供血不足。 很多人以为血压越低越好,尤其是中老年人,看着收缩压控制到110就觉得很安心。 实际上,60岁以后,大脑对血压的适应能力开始减退。尤其是有动脉硬化的人,血管弹性变差,局部调节能力下降。 如果血压降得太快或长期偏低,就可能导致脑灌注不足。 表现为头晕、反应慢、走路飘,严重时可能发生短暂性脑缺血。  日本在对高血压老年人长期随访中发现,长期收缩压低于120的人群,认知功能下降的风险比控制在130-140的高出约18%。 脑供血不是靠静态数值维持的,而是动态调节的结果。光看血压数字好看,不代表身体真正适应。 另一个问题是降压药与电解质失衡之间的关系。 有些药物像利尿剂、ACEI类、ARB类,在排钠排水的同时,也会影响钾、钙、镁这些关键电解质的稳定。 有些人服药一两年后出现心悸、抽筋、乏力,却从没想过是电解质出了问题。  特别是老年人肾小球滤过率下降,对钾的排出能力变弱,容易形成高钾血症。 这种情况用普通化验不容易查出,得做静脉血液电解质分析才清楚。 而高钾血症早期症状往往不明显,一旦达到6.0 mmol/L以上,就可能引发心律失常甚至猝死。 美国一项横断面研究指出,65岁以上长期服用利尿剂者中,14%出现低钾,8%出现高钾,比例远高于非用药者。 这种变化不是药品质量问题,而是身体代谢能力在发生缓慢滑坡。 还有个常被忽略的是药物之间的协同干扰问题。  很多中老年人不仅吃降压药,还常年使用降糖药、降脂药、抗血小板药、甚至镇静类药物。 这些药物在肝脏和肾脏代谢时会产生交叉干扰,尤其在CYP450酶系统上有竞争关系。 比如β受体阻滞剂和某些降糖药同时使用,可能掩盖低血糖反应,导致低血糖反应不明显而延误处理。 又比如钙通道阻滞剂和他汀类药物联用,会增加横纹肌溶解的风险。 药物不是各吃各的,它们在体内的“交叉路径”极其复杂。 法国卫生系统曾做过分析,65岁以上老年人每日服药种类超过5种者,其因药物相互作用导致的不良反应发生率高达38%。  很多所谓“吃药引起的不舒服”,其实不是单一药效副作用,而是相互作用后的代谢冲突。 降压药对肾脏的影响也不能忽视。 短期来看,它们能保护肾功能、减少蛋白尿,但长期使用部分药物,特别是利尿剂、β阻滞剂类,可能导致肾灌注下降,引起慢性肾功能退化。 老年人原本肾功能就有生理性下降,如果不做定期肾功能检查,容易在不知不觉中进入肾病阶段。 有数据显示,长期使用利尿剂的高血压患者中,五年内发生肾功能下降(eGFR<60)的概率比非使用者高出约22%。  这种下降是不可逆的,一旦进入慢性肾病状态,再调药也难以完全恢复。 还有一个问题是依赖性心理问题。 很多人一旦开始吃药,就陷入“非吃不可”的观念,稍微停药就会焦虑、紧张,甚至出现类戒断症状。 其实部分症状并不是生理性反弹,而是心理应激导致的交感神经兴奋。 长期被药物控制的人,如果没有配合生活干预、运动管理、压力释放,血压会始终处在“靠药压着”的状态,无法形成身体自主调节机制。  更严重的是,有些人因此放弃运动、控制饮食,认为药物可以替代一切干预手段,结果越吃越多,剂量越来越高,副作用也越来越强。 有一个很特殊但重要的问题,是中老年人对服药后的反应缺乏感知反馈。 年轻人服药后出现头晕、疲乏会立刻意识到不对,但老年人神经敏感性下降,有时候低血压或心动过缓已经很严重,自己却一点都没察觉。 特别是合并帕金森、糖尿病神经 病变、脑萎缩的人群,感知迟钝得让人忽略了真正风险。 研究显示,超过65岁的老年高血压患者中,有约13%存在“隐性低血压”,即无明显症状却长期处于收缩压90以下状态。  这种状态对心脑灌注影响极大,但因无症状容易漏诊。 这些问题的根源不是药不安全,而是长期使用过程中缺乏对系统性反馈的关注。 血压不是一个独立变量,它和心率、肾功能、电解质、情绪、饮食、睡眠、运动等全部相关。 用药只是其中一环,若忽视了其他环节的动态变化,再好的药也会变成负担。 高血压的治疗本质是平衡,而不是控制。 真正稳压的机制来自身体调节能力,不是吃药本身。  降压药是工具,但不能成为依赖的全部。 那问题来了:如果一个中老年人已经吃降压药很多年,身体也没明显不适,还需不需要定期做全面检查? 答案是:必须要做,而且不是只查血压。 需要每年检查肾功能(eGFR、肌酐)、电解质(钾钠钙镁)、心率变异、心电图、眼底血管、血管弹性评估。 有条件的还应做动态血压监测(24小时),查清昼夜节律变化。 这些数据能揭示出药物对身体各系统的长期影响。  降压药看的是“数值之外”的反馈,而不是单纯“压得下就好”。 真正科学的服药是动态评估下的调整,而不是一成不变的习惯行为。 健康,不是吃得久,而是吃得对、吃得稳、吃得有反馈。 |

|