| huozm32831 | 2025-05-31 21:02 |

|

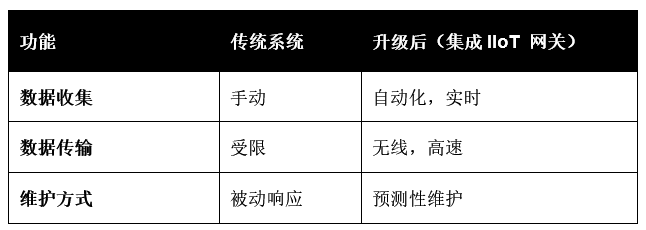

过去几十年来,工业自动化的发展经历了一系列变革,并取得了长足的进步。这些技术创新正在推动工业 4.0 的实现,甚至在向工业 5.0 迈进。这一转变集中体现在智能技术、数据分析和人机协作等领域,对现有工业体系构成了众多挑战。改造传统系统,拥抱现代技术,是企业保持竞争力的关键步骤。本文旨在探讨工业设计工程师和系统集成商在此过程中所面临的挑战,并推荐众多技术解决方案来克服这些障碍。 了解工业 4.0 和 5.0 工业 4.0:强调连接、数据及自动化。这涉及了将信息物理系统、物联网 (IoT)、云计算及人工智能 (AI) 集成到制造流程中。 工业 5.0:依托工业 4.0 进步,重点关注人类与智能系统之间的协作。工业 5.0 旨在创建更加个性化且可持续的制造流程,强调人类创造力和环境可持续发展。 升级传统系统的关键挑战与传统系统的兼容性:鉴于兼容性难题的存在,以及新旧系统间无缝通信的需求,将新技术集成到现有基础设施中可能会面临诸多复杂情况。互操作性:确保不同设备和系统之间的无缝通信至关重要。采用统一的协议和接口(如 OPC UA 和 MQTT)是实现互操作性的关键。数据管理:有效的数据收集、存储和分析至关重要。传统系统通常缺乏先进的数据分析能力,因此难以获得切实可行的见解。安全性:鉴于连接性日益增强,系统暴露于潜在网络威胁之下的风险也随之增加,因此增强网络安全至关重要。传统系统配置可能无法处理现代安全协议。技能差距:向数字化转型需要提升员工技能。抵制变革和缺乏数字化相关知识可能会阻碍新技术的普及。成本:升级所需的初期投资可能相当可观。企业必须平衡成本与潜在长期利益和投资回报率 (ROI)。 推荐的技术解决方案 AI 和机器学习 AI 和机器学习可以分析大量数据,优化流程、预测故障并实现个性化生产。  图 1:边缘人工智能颠覆行业 应用预测性维护:AI 算法可以提前预测设备可能发生的故障。质量控制:机器学习模型可以高精度识别产品缺陷。 工业物联网 (IIoT) 网关 IIoT 网关是将传统系统连接到现代网络的关键。IIoT 网关支持从旧设备收集数据,并将其传输到云端平台进行分析。  图 2:工业 LoRaWAN 网关 优势无缝集成各种来源的数据。实时数据处理和分析。  边缘计算 边缘计算在距离数据源更近的位置执行计算和数据存储,减少延迟和带宽使用。  图 3:EdgeBox RPi 200 - 工业边缘控制器(来源) 优势加快决策速度。降低对云端的依赖。 示例 制造工厂可以使用边缘设备处理车间传感器产生的数据,无需等待云端处理即可立即调整机器。 先进的传感器和执行器 升级传感器和执行器可以显著增强传统系统的功能。智能传感器提供更准确且实时的数据,这对于高级分析和自动化至关重要。  图 4:先进的传感器和执行器(来源) 传感器类型温度传感器:实时监控和调节温度。振动传感器:预测机械故障。接近传感器:通过检测人类存在来提高安全性。 云平台 云平台提供可扩展的存储和处理能力,支持高级分析和 AI 应用。  优势可扩展的数据存储。高级分析功能。 主要提供商Amazon Web Services (AWS)Microsoft AzureGoogle Cloud Platform (GCP)  云平台对比 网络安全解决方案 随着互联增强,风险也随之增加。实施强大的网络安全措施至关重要。 关键解决方案加密技术:保护传输和静止数据安全。访问控制:对敏感数据实施严格的访问控制。定期审核:定期执行安全审核以识别漏洞。 结语 通过升级改造过渡到工业 4.0 是一个复杂但必不可少的过程。为克服兼容性、数据管理、技能缺口、成本以及互操作性等方面带来的挑战,需要在工业物联网 (IIoT) 网关、边缘计算、先进传感器、云平台、AI 技术,以及强大的网络安全措施等技术领域进行战略投资。解决这些问题将使企业能够充分释放智能制造的潜力,从而提高效率、减少停机时间并提升产品质量。通过仔细选择和实施这些技术,企业可以将传统系统转变为智能、高效且可持续的生产环境,做好准备迎接未来的工业 4.0 和 5.0。 |

|