| 天人地 | 2024-08-06 00:29 |

|

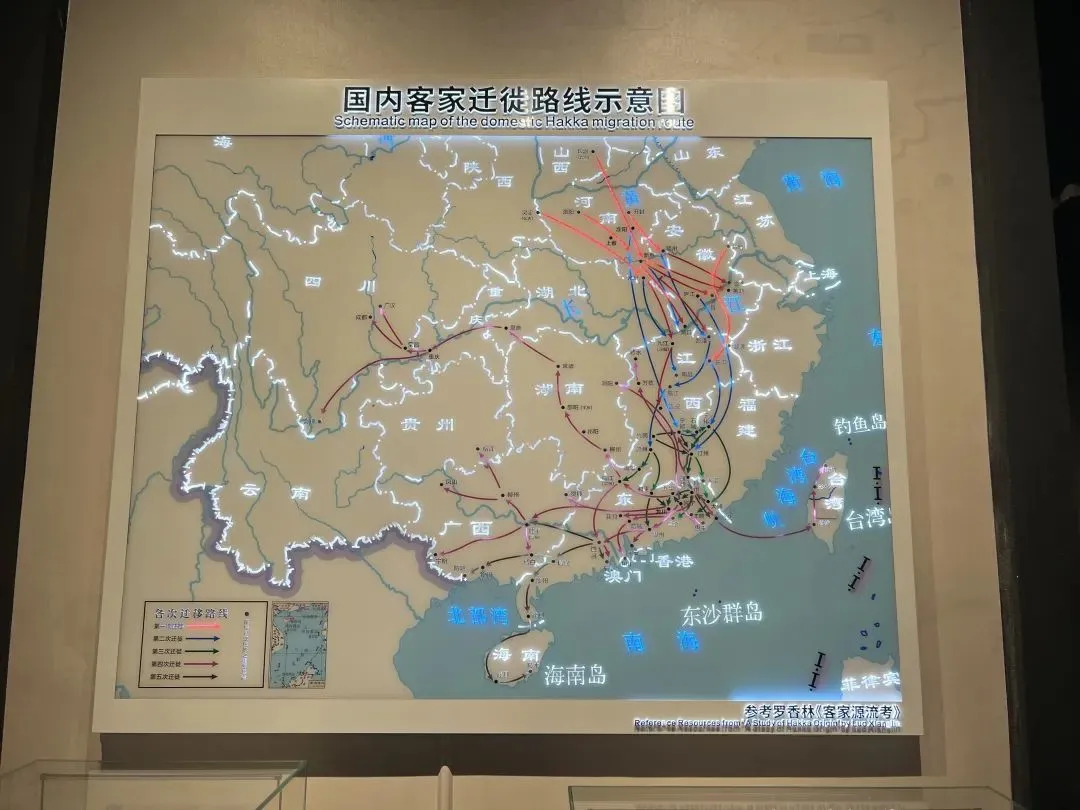

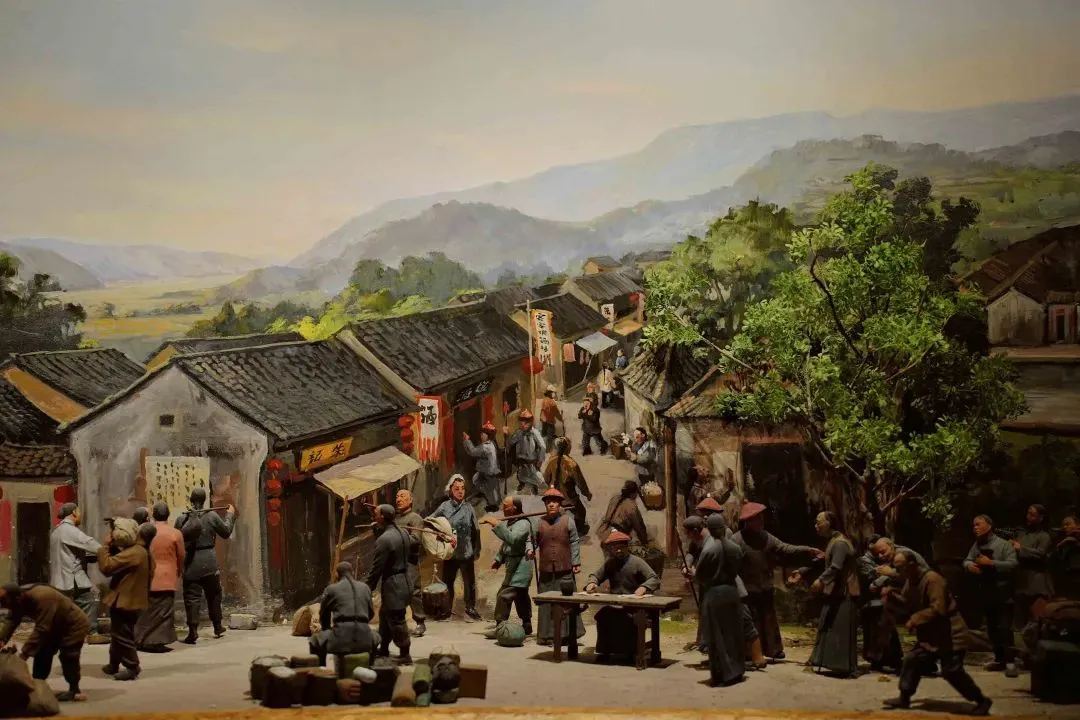

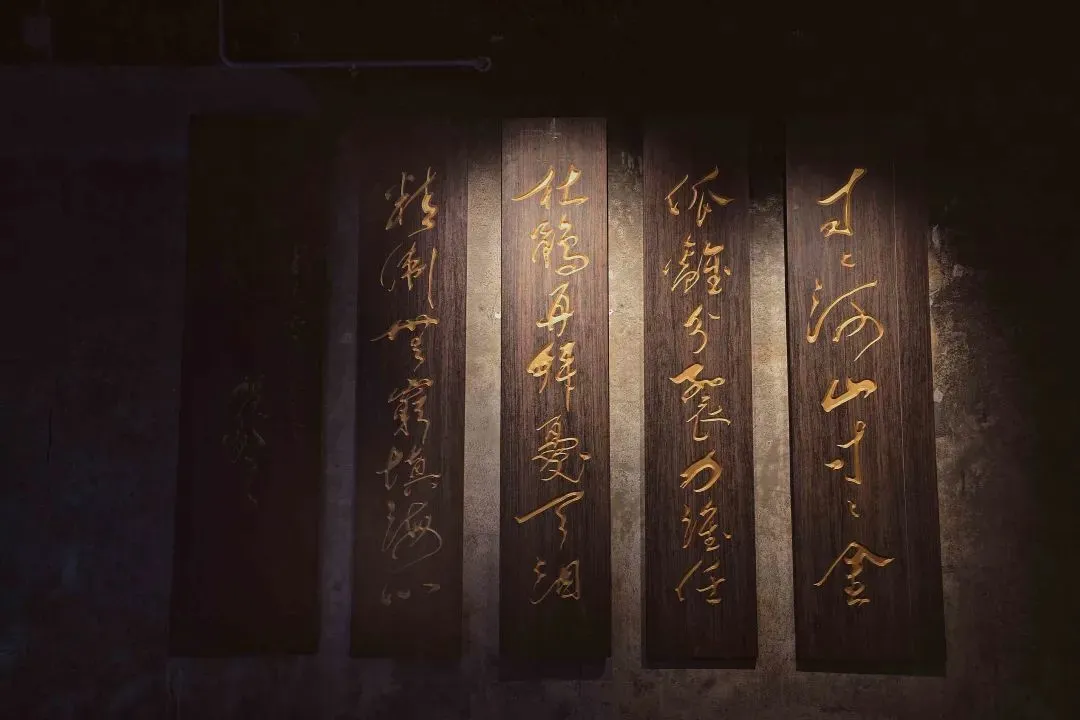

昨天,干旱了好多天的河南终于下雨了。 河南沉浸在久旱逢甘霖的喜悦里时, 岭南却出现了暴雨、大暴雨、特大暴雨,洪水漫天,淹没了人们的家乡。 大自然总是让人类束手无策,措手不及。 广东梅州,亦陷入险境。 截止昨日,平远县泗水镇、仁居镇、东石镇、蕉岭县南礤镇、梅县区松源镇等多处发生山洪、山体滑坡,造成5人死亡、15人失联、13人受困。  位于梅州市大埔县三河镇的韩江三河坝站出现48.24米的洪峰水位,超警戒水位6.24米,相应流量12400立方米/秒, 是超二十年一遇的洪水。 梅州全市,受灾严重。  广东的雨啊,连下了两个月,没有止息。 现在,仍旧处于龙舟水的频密期。 这座美丽的世界客都,没有脱离危险。 接下来的梅州文章,和8000万客家人,一起等待雨过天晴。  梅州,四面环山,但与避暑并不挂钩, 偏广东的东北部, 算不上繁华, 却是全球客家人们的心灵家园 。 梅州。 是 “世界客都” 。  在抵达梅州之前, 对这座城市的一切映像都停留在身边人的言辞之中。 大学舍友骄傲地说, 我们梅州是 “将军之城” , 走出过大大小小500多名将军。 球迷会朋友自豪地说, 我们梅州不止有征战中超梅州客家, 还走出过 “世界球王” 。  ▲梅州文化公园广场上的球王李惠堂雕像 一起合作的伙伴则说, 我们客家人遍布五湖四海, 世界各地都有我们的痕迹。 对于这些说法我都不反对,因为我知道梅州是 文化之乡、华侨之乡、足球之乡、将军之乡、长寿之乡......  ▲ 梅州文化公园里聚集的老人 也听闻过不少梅州祖籍的翘楚—— 比如 开国元帅叶剑英、新加坡国父李光耀、泰国前总理他信、明星张国荣、罗大佑 ,在槟城旅行之时,还亲身感受过 梅州籍南洋富商张弼士 的风采。 但一座城市,在触碰之前始终是存在于想象之中的, 于我而言,梅州是一个陌生的地方, 游历之后,却又生出熟悉之感。 萍水相逢,尽是他乡之客。  也许,远离家乡的每一个人, 都曾是某种意义上的“客家人”。 01 客家人,从哪来,到哪去? 什么是梅州?什么是客家? 作为一个外地人,我是抱着这样的疑问暴走梅州的。  在此之前,我曾撰写过与足球有关的梅州文章, 但百闻不如一见,实地探访才最真实。 湛蓝的天空,如棉花般的云朵, 以及绿树成荫的街道和礼让行人的车辆, 构成了梅州给我的第一映像。  ▲ 横跨江南江北的沧桑梅江桥 既然目的是探寻客家文化, 我们的第一站,当然就是梅江以北(下称“江北”)的 “中国客家博物馆” (下称“客博”)了。 它是围绕客家人展开的博物馆,是关于客家人的一本百科全书, 就藏在市区的 客家公园 里面。  抵达客博之时,正是暑假午后, 少年们骑着自行车嬉戏, 不时有市民步入公园之内, 仿佛 告诉我,这是一座接地气的博物馆。  ▲客家博物馆内的风景 主馆之中有 《梅州史话》 和 《客家人》 两个基本陈列, 分别讲述了梅州的历史变迁和客家人的过去、现在和将来, 我也终于系统性地理解了何为“客家民系”。 所谓“客”,与“主”相对, 恰恰反映了客家人漂泊的历史 —— 他们起源于中原,在千年岁月中有过五次波澜壮阔的迁徙历程 :  第一次,是西晋“永嘉之乱”及“五胡乱华”期间,中原的西晋子民迁至江淮地区和江西赣江流域。 第二次,是唐朝末年的藩镇割据时期,中原人为躲避战火,大规模南迁至闽粤赣片区,一直持续到五代十国。 第三次,是“靖康之耻”后的宋元时期,由于当时户籍有主客之分,迁入客籍的人大多以"客家人"自称,“客家”的概念正式形成。 第四次,是在明末清初,清政府推出 "移湖广、填四川" 的移民活动,大量的客家人举家入川。  ▲客家博物馆刻画得“湖光填四川”场景 第五次,是“太平天国运动”之后,由于出现“土客械斗”,不少客家人迁往广西、海南和海外。 宋元时期的第三次迁徙之后,客家人的选择已经极其有限, 往北,是回不去的故土;往南,潮汕人的地盘不好抢, 唯有梅州盆地,是畲族、俚族这些发展程度不高的游耕民族, 不用发生太大的冲突就能留下来。  于是,梅州就成为客家人最后的中转站, 在 “八山一水一分田 ” 之中, 逐渐发展成“世界客都”。 由于长期漂泊, 客家人衍生出特点鲜明的民系特点。 比如浓厚的宗族观念, 就是传承自中原汉人, 也成为客家人寻根问祖的血缘密码。  ▲客家人有着浓厚的宗族观念 比如可以容纳整个家族的客家传统围屋, 讲究的就是一个聚族而居的安全感, 它的知名度虽然不如福建土楼, 但遍布梅州就有两万余座,数量上足以完胜。 这也像极了客家人的性格, 勤勉做事,低调做人, 总在该硬气的时候硬气。  ▲客家博物馆的文天祥像,这位民族英雄与梅州有着不解之缘 或许正因如此,才会有南洋的那句老话: 客家人开埠, 广府人旺埠, 潮州人占埠。 客家人啊,习惯了在夹缝中生存, 自然有开辟新天地的本领, 就像客家话中写作“亻厓”的“我”, 人靠悬崖,置之死地而后生, 然后才成就了每一个“我”。  展览看毕,我不禁对客家人肃然起敬, 想要更近一些地触碰梅州。 02 老城中的City Walk, 定格了时光 广义上的梅州很大, 除了梅江区、梅县区两个市辖区之外, 还有县级市兴宁市和大埔、丰顺、五华、平远、蕉岭五个县, 绝美风景遍布四面八方。  ▲梅州行政区划。图/@维基百科 我自知短暂的时间不可能完全走遍, 专注于江北的老街就成了现实的选择。 梅州,是一座古朴且沧桑的城市, 文化底蕴别具韵味。  ▲梅州千佛塔,是为保护南汉文物千佛铁塔而发展起来的女众道场 坐落于客家公园内的客博分馆们, 就留下了不少岁月的痕迹。 比如 黄遵宪纪念馆 。 黄遵宪是清末著名的外交家、政治家、教育家,被誉为 “近代中国走向世界第一人”,其思想影响了维新变法。  ▲ 黄遵宪诗句: “寸寸河山寸寸金,侉离分裂力谁任?杜鹃再拜忧天泪,精卫无穷填海心!” 他的故居荣禄第,便是一栋超过百年历史的四合院式传统客家民居, 时光的流逝让墙面斑驳,客家人的爱国情怀却历久弥新。  而我最中意的要属黄遵宪的书斋“人境庐”, 名字取自陶渊明的诗句 “结庐在人境,而无车马喧” , 小小庭院之中,汇集了亭台楼阁, 阳光照耀之下,是镜头无法描述的景致,  大概也只有这种藏于巷陌的底蕴, 才能真正呈现那沧海桑田的韵味吧。 正如一个民系的文化和传统需要时间去成型, 一座城池最原始的魅力也藏于老建筑之中。  说走就走,我们从客博就地开启一次City Walk, 将梅州老城的百态都尽收眼底。 与客博一街之隔的 东山书院 , 是梅州唯一留存的古书院, 历经260年风雨之后, 显得庄重而典雅,  一旁的状元桥 , 则在阳光的沐浴下充满历史感, 不知有多少学子曾带着虔诚的心境踏足其上。  沿着江边向西行走, 是有着90年历史的梅江桥, 桥的江北一侧坐落着文化公园, 广场上的世界球王李惠堂塑像, 提示着人们梅州是一座足球之城。  公园里多少老人和孩子, 于树荫的绿意和池水的碧波之间, 感受着慢节奏的生活。  从虹桥社区穿越到 金山公园 , 街巷中凸显的是一个“慢”字。  老人行走得不紧不慢, 劳作的人们慢条斯理, 大概也只有穿梭的摩托车显现出唯一的“快”。  凌风西路、中山路、辅庭路...... 你无需去确定唯一的目的地, 因为四处都可以寻觅到旧时光。  我们时而吐槽骑楼街被修缮得千篇一律的模样, 时而又赞叹突然五颜六色的沿街景致,  游客不多,反倒更具有生活气, 各行各业的铺面就在老屋之中,  甚至还有藤椅店、舞狮用品店, 传统业态的保留让人感动,  偶尔还能见到中西合璧式的洋房, 当地人只是在老街中行走, 就定格成了唯美的众生相画卷。  在步入十甲尾巷子里的一刻, 场景竟让我分外眼熟,  这就像我在湖南故乡县城里的老街, 就连房屋前的半圆形水塘都别无二致。  我一边感叹着街巷景观穿越地理界限的高度契合, 一边流连于朴实无华街巷中的建筑、树木乃至阳光和道路。  高大上的建筑随时可以建造, 人文底蕴却无法速成,  而这正是客家文化和梅州最迷人的地方, 嘉应州(梅州旧称)的往事已被尘封, 历史则被淡然生活于老城中的人们赋予了新的生命。 如此这般,我竟感受到一种难以言喻的和谐,  再加上那似曾相识的客家美食, 只是感叹:不虚此行。 03 在他乡想起故乡 梅州是一座很慢的城市, 慢到什么程度?  ▲夜里,在老街摆摊的人们 我们抵达的第一个午后, 居然没有在市区找到吃饭的地方, 餐馆基本在1点就收工, 觅食只能随缘。  ▲梅州街头的姜汁豆腐花 我们的City Walk没有做细致的攻略, 吃的自然也主打一个随遇而安。  ▲梅州街头的烧麦 老街边看上鲜奶煮蛋就吃上一碗, 竟能吃出年幼时奶奶煮出的味道。  ▲梅州街头的鲜奶煮蛋 沿街铺面的各种粄,是梅州的特色美食, 也让我想起故乡的糍粑。  ▲梅州街头的粄 对了,入夏三伏, 梅州街头到处都是仙人粄, 这种由仙人草熬成的汁液与红薯淀粉混合凝成黑色胶冻状的粄, 清凉降火,像极了黑凉粉和龟苓膏。  说到正餐, 客家菜讲究的是“咸”和“油” , 毕竟补足盐油了盐油,才有体力去开拓新天地。 这便注定了客家菜不似粤菜那般精致大气, 倒洋溢着家长里短的况味, 也略带一些中原遗风。  梅州街头处处可见的盐焗鸡是其中一个代表, 香腻的腌面则是梅州人的早餐必备, 油润咸鲜的碱水面,与猪瘦肉、猪肝、猪粉肠烫出来的三及第汤简直是天作之合, 难怪梅州人会说: 腌面之神会保护每个离开梅州的孩子。  我们在梅州的唯一一顿正餐,是当地的朋友带我们品尝的, 一叠酿豆腐充盈着客家人对中原故土的思念, 梅菜扣肉里则蕴含着数次迁徙中开发的贮藏智慧。 在筷子入口的一瞬间, 梅菜触达到味蕾深处, 倏然间勾勒起一种故乡情节。  让想起我那湖南东南部的边城老家 ——我的祖辈就是从江西迁入, 正契合客家人的迁徙路线。 难道,我与客家人有着同样的渊源?  只消那一瞬,似乎很多东西都串联起来, 陌生又熟悉的老街和宗祠池塘, 与儿时味蕾极度契合的客家食物, 似乎都成了梅州之行所埋下的伏笔。  须臾之间,我仿佛对客家人有了更深刻的理解, 它早已不是一个民系, 而是那支撑一群人的文化符号。 如今的梅州是广东人均GDP最低的城市, 两次人口普查间更减少了36万人口, 但这并不影响它成为客家人的精神家园。  一碗腌面,一座城池, 总能成为某种纽带, 将散落海角天涯的客家人联系在一起, 就像侯孝贤所说过的: 过了梅江桥,就到家了。 独在异乡为异客, 远离故乡的每一个游子又何尝不在寻找精神寄托?  于是,在离别的时刻, 我和这座短暂的城市产生了深刻的共情, 就像客家公园入口处那口古井所写: 饮水思源。  对故土的眷恋与城市的发展程度无关, 只与内心深处的羁绊有关。 梅州啊梅州, 总能骄傲说道: 亻厓系世界客都。 |

|