| 天人地 | 2023-04-07 16:04 |

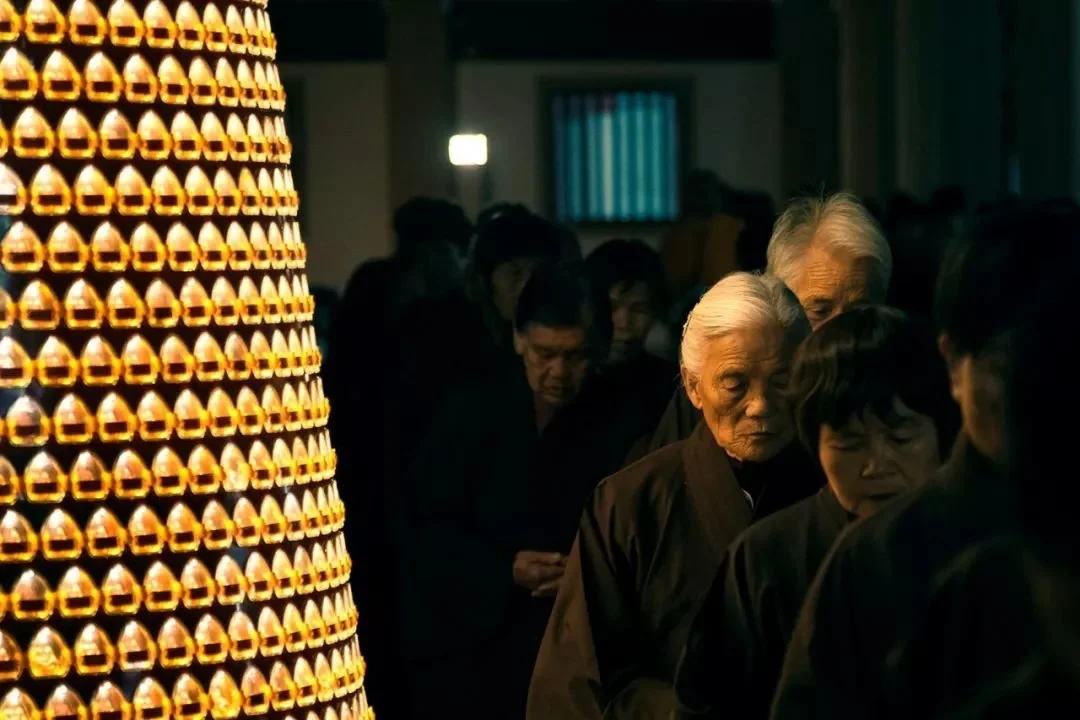

或许,一座城市也是可以有情绪的。 比如泉州。 她有自豪。这里是闽南文化的源头,是古代海上丝绸之路的起点,是马可波罗眼中的“世界第一大港”。  晋江五店市“皇宫起”红砖建筑。摄影/陈正权 她有喜悦。这里是国际闻名的花园城市,经济总量连续二十二年居福建省首位。  建于1934年的西街钟楼。摄影/邵晟南 她也可以有愤懑不平。2018年,泉州(古刺桐)申遗失败,不幸成为中国首个申遗失败的城市案例。  泉港区山腰盐场,正在晒盐的惠安女。摄影/丁子翔 但是,如果你走进泉州,不会发现这座城市中充斥着情绪的波动。城与人都散发着一种使人放慢脚步的迷人气质,根源无外乎两个字——知足。  开元寺内虔诚的信徒。摄影/方托马斯 这份从容来得殊为不易。闽南人敢闯敢拼,连皇帝都叫他们“漳泉刁民”。泉州人自是血气方刚,一身用不完的力气。他们走遍世界,世界也曾在泉州路过。或许正因如此,泉州城才谦逊低调,百折不挠,永远带着一丝古典主义的优雅。 01 刺桐古城,鲤跃龙门  红砖古厝,锦鲤当头。摄影/赵啸飞 有高调的实力,才能谈到低调。那么泉州有没有这个资本呢?答案是肯定的。 放眼整个中国,能够称得上对世界有所影响的城市并不多。泉州有幸成为了其中之一,而且是极为重要的一个。 泉州古称刺桐,因其城郭形似鲤鱼,又名鲤城。  从大坪山眺望泉州夜景。 摄影/邵晟南 称泉州为鲤城,倒真是恰如其分。泉州城在极长的一段历史中,只能说是平凡得毫不起眼。自秦朝设立闽中郡开始,泉州这片土地就开始了“颠沛流离”的生活,不断被划分给不同郡县。甚至在唐朝时,泉州这个名字都曾属于福州。 隋唐时,泉州作为一个港口日益突显,可在广州这个老大哥面前仍然显得底气不足。论历史也不及更靠南的合浦、徐闻等地。  蟳蜅渔村的渔民。摄影/赵啸飞 然而,泉州这条“鲤鱼”,终于是有了跃龙门的机会。 自晋室南迁,中国的东南逐渐得到开发,再经由隋唐的稳定发展,已是“当今赋出于天下,江南居十九。”为产品寻找销路,排上了主政者的日程。  紫帽山。供图/视觉中国 无巧不成书,大陆的另一端,一个地跨亚非欧的大帝国正在崛起。阿拉伯帝国正值阿拔斯王朝统治,那里不断有船队前往东方,收购丝绸、瓷器等等手工艺品,是Made in China的最大买主。他们从中国的南海之滨登陆,寻找最有价值的货物,填进商船空空荡荡的肚子。  唐朝武德年间(公元618-626年), 伊斯兰教创始人穆罕默德的两位弟子曾来到泉州传教。 去世后就埋葬于泉州,安葬地被后世尊称为圣墓。 郑和下西洋之前也曾到此拜祭。 图为泉州灵山伊斯兰教圣墓的出土文物。 供图/视觉中国 往来不绝的船队,使得中国大多数港口应接不暇。中国的商品不愁销路,愁的是在何处交易。北宋元佑二年(公元1087年),宋朝政府在泉州设立市舶司,泉州作为官方贸易港口的地位正式确立。泉州的崛起可谓是占尽了天时。  中山路是泉州最早的商业街, 后来随着城市建设的发展而渐渐衰落, 好在这里保留了大量的老式建筑。 摄影/邵晟南 南宋偏安东南一隅,失掉了大片土地的宋皇室,急需海外贸易的税收来支应巨大的开销。这时,首都临安(今浙江杭州)与相邻的明州(今浙江宁波),都有成为贸易大港的潜质。泉州眼看着刚刚取得的优势就要溜走。不过还好,泉州也占尽了地利。  通淮关岳庙正殿斗拱。 关岳庙是福建现存规模最大的武庙。 庙内存有宋明时期的诸多名家真迹。 摄影/gaomh “ 泉居八闽之南,山势蜿蜒,不见刻削;海港逶迤,不至波扬。 ——《隆庆府志》 ” 短短一句话,道尽了泉州作为港口的地利。 泉州地处福建省南部,海岸线曲折,多港湾,加上没有寒冷的冬天,建设港口再合适不过了。  航拍泉州。供图/视觉中国 虽然唐宋时期的中国,以及阿拉伯、东南亚等地的造船技术已足以应付远洋行船。但是,商人们都希望缩短航行距离,来尽量降低风险与成本,将利益最大化。对这些客商来说,前往临安与明州,要多行驶三个月之久,实在不划算。  洛阳桥,由北宋泉州太守蔡襄主持修建,是我国现存最早的跨海石桥。摄影/凌波微步 看到这里,也许有的人会想,那一定是广州最合适了。事实远非如此简单。客商希望港口尽量靠南,但是南宋政府希望“钱袋子”离自己越近越好。两厢妥协,泉州这个选择正是平衡点。 况且,唐宋之际,福建-琉球航路开辟并日趋成熟。泉州一港可以同时承接西南(东南亚-阿拉伯-非洲-西洋)、东南(台湾-琉球)、东北(高丽-日本)三条航线。泉州之地利,无人能比。 此外,福建的“山势蜿蜒”又帮了泉州一个忙。  泉州山地。供图/视觉中国 山多田少,大量福建人逃离土地,下海谋生,对所谓“农本商末”的说法嗤之以鼻。泉州人有极重的乡土观念,有同乡帮扶,越来越多的人出海经商。在封建社会里,他们这群人的叛逆,正是泉州崛起的人和。  晋江江口中云洲。 晋江是泉州第一大河流, 当年晋朝南渡的士族搬到此地, 怀念故土而将此河流命名为晋江。 摄影/凌波微步 此后,泉州为宋朝皇室提供了超过五分之一的年收入。超越广州,在元朝成为“东方第一大港”,并通过“海上丝绸之路”将中国与世界联结在一起,都不过是顺理成章的事。 02 海禁锁国,龙困浅滩  高甲戏演员。摄影/方托马斯 木秀于林风必摧之。泉州之后的日子并不顺遂。 元朝末年的一场兵乱,摧毁了泉州的繁华,泉州由云端落入凡间,“番货远物珍玩异宝之渊薮”不复存在,在泉外商一哄而散。眼见她起高楼,眼见她宴宾客,眼见她楼塌了。世人眼中的泉州,有了一丝悲剧的色彩。  泉州木偶剧院上演的提线木偶戏。摄影/杨福添 随之而来的政策变化更是雪上加霜。 明朝立国之初,就实行海禁,采用朝贡贸易政策,只允许外商以朝贡的名义互市,一应商品也由官府作价收购。此时,泉州与广州、宁波一起,作为唯三设有市舶司的城市,迎接着来华商队。  三合面。 相传,三合面是戚继光在福建抗击倭寇时, 发明的一种便于携带的军粮。 在炒好的面粉中加入红葱头、白糖、碎芝麻, 可以直接装入布包中背在身上, 食用时加入热水即可。 摄影/赵啸飞 然而,各种繁琐的规定,就像是一锅温水,泉州就是水里的青蛙。 比如,各国使节只允许走特定商道,南洋走广州,日本走宁波,朝鲜走辽东,只留下国力最弱的琉球给泉州。泉州的尴尬,就像突然变成龙套的一线巨星。  妈祖庙的面食供品。摄影/方托马斯 祸不单行,明太祖朱元璋赐予琉球一支“公派移民”队伍,史称“朝阳通事三十六姓”,他们的后裔专司对明朝朝贡等一干事宜。这对泉州绝非好消息,因为这“三十六姓”都是福州人。从此,琉球使团都经由福州入华。市舶司也随即迁往福州。  崇武古城,明政府为抗击倭寇所筑。供图/图虫·创意 明王朝的朝贡贸易常常是以高额的赏赐结束,其价值远超进贡的物品。明政府以“打肿脸充胖子”的方式垄断海外贸易,同时借此显示自己的国力强盛,却也扼杀了中国最有活力的一股力量。 生命自会寻找出路。重压之下,民间的走私屡禁不止。这些走私商人或是生活所迫,或是有志难舒,总之,这股民间力量让明政府颇为头疼。其中,当然少不了泉州人的身影。  朝天门位于泉州北门街,现存建筑是按照宋元建筑风格于2001年重建的。摄影/厦门苏煜鹏 郑芝龙,福建南安人,走私商中的枭雄。一生周转于政府、洋人、商人、倭寇之间,完成了海商、海盗、官员等不同身份的转换。从荷兰人的翻译,到部众三万、大小船只近千艘的海上霸主,郑芝龙只用了四年时间,而且,他当时只有二十四岁。不过,他一生最得意的“作品”,恐怕还是在中国家喻户晓的郑成功。  水上“捉鸭”是端午安海古镇三百余年的竞技遗风。 弄潮人踏过从千年古石桥 ——安平桥墩伸出水面的、涂抹油脂的长竹竿,走到末端探笼取鸭。 相传该习俗是郑成功在安海港操练水师的史俗演变, 极具挑战性和趣味性。 供图/视觉中国 郑芝龙死于清政府之手。泉州,与他殊途同归。 对泉州来说,清朝的海禁政策刀刀见血,酷烈之极,几乎彻底扼杀了泉州翻身的机会。这一切针对的正是盘踞台湾的郑氏家族。  海边的渔民。摄影/车小颠 “无许片帆入海”,大海之上几乎再看不到泉州人乘风破浪的身影。“迁界”政策一出,沿海居民又不得不背井离乡。面对昔日亲密的大海,鲤城在寒光闪闪的刀枪之下,如临深渊。泉州港的地位一落千丈。 自此,泉州的辉煌,画上了一个休止符。 03 古称佛国,满街圣人 泉州的经历,如月之盈亏。 命途多舛,并不能左右泉州人对于生活的态度。宠辱不惊,才是这座城市的主旋律。“此地古称佛国;满街都是圣人”,泉州人肉体凡胎,又多是善男信女。  开元寺始建于唐垂拱二年(公元686年), 是福建省内最大的佛教寺院。 现存建筑多为明清两代所建, 唯有一棵古桑树传说为唐代所植, 是中国最古老的栽培桑树。 摄影/厦门苏煜鹏 当年繁盛无比的泉州城,吸引了来自世界各地的商人。他们称泉州为“光明之城”,因为这里夜夜灯火通明。  开元寺外,西街的夜晚。摄影/赵啸飞 旅居泉州的外国商人,带来了自己的生活习惯,也带来了自己的信仰。泉州城中,清真寺传出的唤拜划破宁静;摩尼教的圣火熊熊燃烧;基督教堂里的祷告虔诚平静;梵音称颂自佛堂中幽幽传出。它们没有打扰道观里的清修,没有阻挡天后宫里的顶礼膜拜,更不会遮蔽书院里“有朋自远方来,不亦说乎”的朗朗读书声。  泉州西街远观泉南堂夜景。 泉南堂建于清同治年间, 自建成以来一直是泉州基督教的中心。 摄影/邵晟南  晋江市博物馆收藏的磁灶窑酱釉刻明教会碗。 器内腹阴刻“明教会”三个字,匀称排列。 该碗为宋代泉州草庵摩尼教徒的生活用具。 供图/视觉中国  南少林武僧。泉州少林俗称“南少林”,始于唐,盛于两宋。摄影/车小颠 宋元时的泉州,达到了一种精巧的大和谐。每个人都按自己的方式生活,每个灵魂都有处安放。几乎同一时间,西方正经历着十字军东征——人类史上最漫长的宗教性战争。而泉州人的字典里,几乎连隔阂与误解这两个词都不存在。  泉州少林寺武僧释理亮借助三合板, 苦练少林绝技“水上漂”。 供图/视觉中国 多元化是创造力的沃土。泉州人敢于开风气之先,甚至总有些“越轨”的举动。 李贽十二岁便写书批驳孔子言行。一生著述颇丰,却命名《藏书》、《焚书》,总是要说些反正统的“奇谈怪论”。泉州能走出李贽这位离经叛道的大学者恐怕不是偶然。 李贽的叛逆,是不是这座城的主流呢?是,也不是。   泉州府文庙。 上图摄影/465;下图摄影/杨福添 舍本逐末,追逐商业利润的“叛逆”自不必说。泉州官府也是特立独行,把政策决议以榜文的形式张贴于城中,这种公开透明,在君主专制的年代实属罕见。南宋末年,泉州甚至还曾出现短暂的“城邦自治”。彼时,南宋政权摇摇欲坠。蒙古人的铁骑已逼近泉州城,城中的官员、商人、士绅一齐商讨这座繁华大城的出路何在。  东西塔坐落于开元寺内,是中国现存最高的一对石塔。摄影/车小颠 话说回来,泉州籍作家蔡崇达曾这样形容自己家乡的小镇: “ 在我生活的这个小镇,所有人都笃信举头三尺有神明,也相信有魂灵,人与鬼神亲近地生活着。我们还相信,魂灵有着和现世一样的属性,会饿到,也会吃太饱,会太胖,然后也会心情不好,也会闷出病…… ——蔡崇达《皮囊》 ”  承天寺内,僧侣和信徒摩肩接踵。摄影/赵啸飞 泉州人是有所敬畏的,不逾矩,对神明崇敬得不像那群果断敢为的商人、水手。另一边,因为富足又有所寄托,而善于知足。不因庸庸碌碌而心焦,更不会把腰缠万贯作为炫耀的资本。 当然,这是个连“魂灵”都会发胖的城市。历史的大悲大喜,并不是生活的终结。 04 闽南之根,烟火人间  泉州蟳蜅女以其别样的装束,特别是头饰而格外引人注目。 摄影/方托马斯 泉州也是最世俗的地方,听天命的前提,是要尽人事。闽地古来因山海相阻而显得隔绝,这里的生活方式对外地人来说充满新鲜感。 泉州人的一天从一碗面线糊开始。热气腾腾,好像连白昼都是那水汽把黎明晕开而生出的。   面线糊和油条是最地道的搭配。 剪料后,加一勺面线糊,简直完美。 摄影/赵啸飞 泉州是值得用舌头去体会的城市。蚵仔煎的焦香中一直带着海的气息;土笋冻则直接以海的咸腥呈现最重口的美食诱惑;同样是来自海洋,石花冻的清爽香甜是泉州人不能割舍的味觉记忆;还有润饼呢,泉州人餐桌上最质朴、最丰富多彩的存在;四果汤的出场,总能止住令人不安的焦渴,也总能击中那一根叫做“乡愁”的神经。       图一二三:石花冻、牛肉菜、咸饭。摄影/游啊游(阿游); 图四:土笋冻。摄影/丁子翔; 图五:蛎饼。供图/图虫·创意 ; 图六:四果汤。摄影/丁子翔 泉州值得引以为豪的东西数不胜数,转念一想,它们又不过是日常生活的一部分而已。 泉州有颇多古建筑,这当然是她申遗的最大资本。可能它们看起来有些陈旧,甚至破落,但是这些被时间淘洗过的城市印记,正是泉州人脑海中家乡的轮廓。  红砖厝民居。摄影/profiteer 茶叶和瓷器,曾经带着中国这个名字走遍世界。我们可以在泉州找到其中最杰出的代表。 铁观音的醇厚甘香,是它绵延余韵的基石。蜷曲的茶叶以清香抚慰国人的同时,也漂洋过海,几乎在海外成为乌龙茶的代名词。  金秋十月,安溪铁观音秋茶迎来采摘佳期, 当地茶农在茶山上忙碌。供图/视觉中国 初见德化白瓷的人,想必会对它洁白晶莹的光泽感到讶异。温润的白釉背后,不知道有多少次泉州工匠的失败与尝试。  ▲ 温润精致的德化白瓷。摄影/方托马斯  德化月记窑,400年薪火不息。摄影/张利煌 泉州故事未完待续。 清朝的压抑早已成为过去时。低调的泉州,在改革开放之前是福建省最贫穷落后的地区之一,如今,已是全省经济的龙头老大。只要门缝透出一缕光,泉州人便知道生活仍有希望。   泉州艺人许谦慎制作的刻纸无骨花灯。 1958年,曾师承刻纸大师李尧宝的许谦慎, 揣着师傅送的一整套制作花灯的工具, 离开了泉州市工艺美术厂,开始了自己的手艺生涯。 供图/图虫·创意 那一代泉州商人就像当年冒着生命危险出海谋生的先辈们一样,笃信“爱拼才会赢”,纵然当年那样的天时地利人和已不复存在,泉州人也不会放过任何一次机遇。  东海泰禾广场,是泉州商业繁荣的符号性建筑。摄影/菜菜 此时,闽南人身上那种务实与进取的性格,在泉州人身上展现到了极致。泉州人以家乡为荣,同时深知自己已落后了太多。泉州人不躺在荣誉册上睡觉,放得下身段,敢想敢干。民营经济开始在泉州大展拳脚。安踏、匹克、特步、七匹狼等等国人耳熟能详的品牌皆出自泉州。 泉州是一座由汗水与血泪在时间中交融而成的城市。特殊的经历,也让她透出别样的温润气质。  南音,中国现存历史最悠久的古音乐, 唱法基本保留了唐朝以前的民族风格, 被称为中国音乐的“活化石”。 图为正在表演的南音弹奏者。摄影/凌波微步 泉州城是一个人一生必去的一座城。无论你是为了与历史擦肩而过,还是仅仅希望体会泉州人的惬意与悠闲。  夕阳西下时的开元寺。西街的楼顶水洼边,一只小猫在惬意行走着。摄影/车小颠 |

|