| hhshiwo | 2022-02-19 08:15 |

|

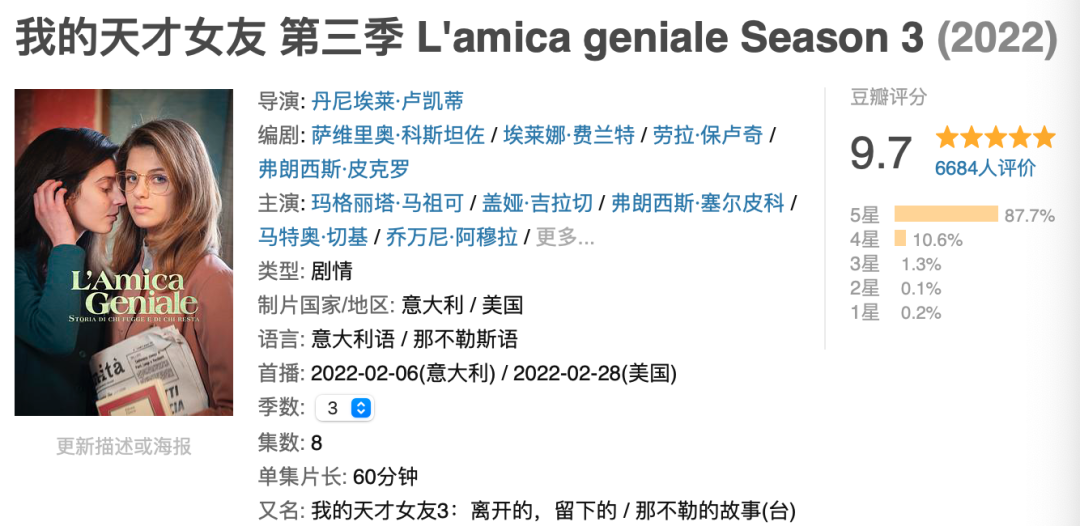

可能对于很多观众来说,在能拯救复工emo的事情里,除了立春、冬奥会、女足以外,一定还有一项,那就是《我的天才女友》。 没错,最近《我的天才女友》第三季正在火热播出中! 而且,评价仍然非常棒!  说起来,这实在是一部非常特别的剧集。 通常我们会说二流小说能改编出一流影视,而一流原著往往只有被毁的份儿。 但是,对于意大利作家埃莱娜·费兰特的《那不勒斯四部曲》以及HBO的剧集《我的天才女友》来说,却是一流原著遇上一流改编。 这部小说席卷全球,让也从未公开露面的费兰特成了近年来最神秘、也最炙手可热的作家之一,但庞大的书粉群体却没有成为所谓的“原著党”,各种批评挑刺。  这个翻拍有多成功呢? 就算你看过原著,知道所有情节,但仍然会被剧集吸引。而被剧集所吸引的观众则会疯狂阅读费兰特的原著。 究其原因,无非是《我的天才女友》抓住了小说的灵魂,它所传递和感召出的东西也并非具体的情节、画面或技法,而是一种难以描述的生命经验。 是小小的莉拉和莱农瞪着大眼睛,衣着破烂从那不勒斯的街区携手走出,一直试图走到海水变蓝的地方。  而在第三季刚刚释出的前几集中,就已经酝酿着某种巨大的变局。 从老街区走出、来到比萨读完大学的莱农,尽管心有惶惶之感,还是决定和高级知识分子家庭出身的彼得罗共结连理。  刚出版了第一部小说的她,在文化圈早已和彼得罗一家绑定在一起,收获了不小的名气。 这也许又是一次为了阶级越迁的盲目尝试,也可能是事已至此后的顺水推舟。 但和订婚一起到来的,是处女作中大胆的情色描写,让莱农腹背受敌。 在高知圈子里,她被质疑为廉价的猎奇写作,回到老街区省亲,则干脆被众人经小说推理为“荡妇”。  这也预示了莱农此后的矛盾处境——她誓要逃离那不勒斯,却总是发现无处安心是吾乡。 再反观莉拉,怀着孕和尼诺分手后,她彻底割裂了和老街区的联系,与恩佐搭伙住在同一屋檐下。 白天在臭气熏天的香肠厂里当女工,筋疲力尽但依旧火力满点地对付着无孔不入的性骚扰。  晚上回来就挑灯教育孩子的功课,时不时还要被投身革命的帕斯卡莱撺掇着,参与如火如荼的学生集会。  如果说我们在心痛中,一时不知该如何描述莉拉的一团乱麻的处境。 那么剧中沉迷革命的帕斯卡莱就已经给出了他的定义,他称莉拉是一个不用加入任何党派就破坏力惊人、生命力惊人的共产主义者。  于是,一个是向着组建高级知识分子家庭稳步迈进的莱农,另一个则是受各方剥削的单亲母亲、底层工人莉拉。 第三季从一开始就将两人明确分化到两极的阶级阵营,这也意味着这部《离开的,留下的》在四部曲中的重大意义。  费兰特的女性写作开始明显地扩张。 突破那不勒斯的原生街区,由莉拉和莱农的视线辐射整个战后六十年代风起云涌的意大利,以及此后绵延五十年的重大历史事件,比如学生运动、新法西斯主义,绑架莫罗案、意大利工会斗争等等等等。  这也是这部作品的魔力,以“女权”概之,显然是一种简化,应该说它提供了一个用女性经验打开世界的“新历史”。 也因为头一次被巨细靡遗的描述,才让人惊觉原来这种打开是那么痛、那么透彻、那么清醒。  相信很多人,尤其是女性观众,都会有两种体验,一是发现包括自己在内,身边所有女人都是莉拉和莱农的综合体,有时是莱农多一些,有时则是莉拉多一些。 二则是会发现自己总有一个偏爱的,也许是野生的莉拉,也许是温吞的莱农。  可以说,对二人关系的描述,是整部作品的题眼,用“友谊”来界定它,显然有狭隘之嫌。 她们相伴彼此的人生近六十载,却无法被安放在“闺蜜雌竞”或“温情陪伴”的常规叙述中。 用莱农自己的话来说最为准确,她说“我们的友谊是多么的辉煌与黑暗”。 似乎某种只有女性知道的东西被叙述出来了,某种不可言说的关系被描绘成形。  她们既是一体两面的镜像,又是互相激发、互相窃取对方灵感、智识、美丽,甚至是私人经验的“小偷”。 就像在以莱农为第一人称的叙述中,“天才女友”明显指的是莉拉。 而在剧中,这个单词的第一次出现,却出自莉拉,她要求莱农必须读书,必须做到最好,只因为“你是我的天才女友”。  她们在爱意中靠冒犯、牵制、疏远甚至是敌意来提示对方,走到这里还不安全,还不能萎下来。 这与其说是互相激励,不如说是一种拉扯,是没有力气活下去了,就靠我啖你一口肉,你喝我一管血的砥砺前行。 对莉拉来说,莱农的存在平衡了她和世界在父权、夫权、阶级、性别等一切事物上不可调和的沟壑,避免走向玉石俱焚的自毁。 而对莱农来说,莉拉则是她的创作素材,是又爱又恨的鸦片,是她整个人生的灵感。  费兰特叙述出一种存在于女性友谊中,高度自觉的利用与被利用,无私与自我,相克与相生的对称感。 从儿时开始,莱农和莉拉就被彼此的雷达捕获,一种强大共情能力,让她们在选中“朋友”的同时,也在吸取对方的生命经验。 对很多女性来说亦是如此,你的朋友、玩伴甚至是母亲,都更像是某种生活的盟友,在小心翼翼地彼此观察中持续双向地摸索、改进。 你学习她,模仿她,再反过来用她的错误来警醒自己,就像莱农和莉拉靠接近对方来获得净化,靠沾染她的灵气来惠及自己。  正是由这样“诡异”的友谊,费兰特勾勒出了某种女性被无视的“邪”气。 它的本来面目也许就是莉拉。 她小兽般发自本能的感知力,通常被压抑在家庭、床笫之间,就变成和她们母亲一样被污名的歇斯底里或优柔寡断。  而当为了进入男性主导的社会而改良一下,就变成了莱农的隐忍、观察和权衡。  莉拉和莱农不是标准的好,也不是严格的坏,她们带着一肚子的主意,一些不可控的破坏力,甚至是一种造作的利己主义。 而这些东西同样也是性别的真相。 莉拉孕育孩子先想到将它扼死,见到他人的美丽先想到吸收,遭遇爱情便想拉对方共同飞蛾扑火,见到完整的也欲割破,见到巴掌就迎接伤口。  这种女性的邪气和男性不同,它没有目的,不为征服和占有,只是一种本能,一种疯狂溢出刻板叙事的个人经验。 她说自己从未享受过性快感,说生育是噩梦,还说婚姻结构的龌龊。  这就是莉拉的“超能力”,用自己的经验看透事物的本质,不必走出那不勒斯的街区,就已经推演出整个世界的逻辑。 也正因为这种能力,莉拉才被认为是“坏”的,是“危险”的,是分泌出某种液体的魔女。 只因为在一个女性的视角里,世界有了被翻面的危险。  在私人经验里,她们拥有了一种“天赋”,不用学习,很容易就能发现被遮住的裂缝和谎言,在正面和反面之间穿行。 比如在婚前,莉拉的美貌是让人垂涎的宝石,婚后则变成了毒药。 在初识尼诺时,她一针见血的见解如此悦耳,分手时却变成了自以为是的废话。  而当莱农和尼诺重逢,对方评价前情人莉拉“在性上有问题”。莱农的第一反应则是,为什么他能顺理成章地评判谁有问题,谁还可以。  她们在各种体系中被变形,有时是工具,有时又是女神,可以是垃圾,也可以是宝石,可以是特别的,也可以是复制的,她们是小鸟,是甜心,是骄傲,也是荡妇、婊 子和耻辱。 正是凭借这种一步一步,自戕式的爬升,让她们无法被安放进任何一种既成体系。 就像莉拉说的,她常感到“界限消失了”的恐怖,因为消失的前提是一次次地暴露自己,敞开自己,获得伤口,用伤口的体验来扫除障碍。  这就是《我的天才女友》发现的现实,一个以脆弱为武器才能看得更清楚的世界。 在两条截然不同的道路上,正是因为她们看得太清楚,太敏锐,才与周遭的一切剑拔弩张。 在《那不勒斯四部曲》的结尾,莱农自言“我的整个生命,只是一场为了提升社会地位的低俗斗争。”  如果仅用于连般野心家式的男性叙述来看,莱农的失落根本没有必要,因为她有尊严地收获了财富和地位。 但如果在一个以莉拉为坐标投下的女性阴影中来看,这样的成功,还远不够真,远不够美。  此时,再回到第三部的题目《离开的,留下的》,离开还是留下?它的对象自然就是故乡那不勒斯。 对于莱农和莉拉来说,似乎无论到哪里,总会有一个虚拟的“那不勒斯”在不断扩张,逃不掉,扯不断,扎在心里。  有时是突然冒出来的方言和粗话,有时是故人的打扰,有时则是父母习性在自己身上的重演。 而每一次出现都是惊悚的。 因为那不勒斯对她们来说,是情欲和暴力猥亵了日常后生产出的畸形童年,更是一个庶民阶层的纹身。 故乡是那么丑恶。 但也是在那里,她们孵化了自我意识,也形成了对世界的原初认知。  这种致命的感情,就像王安忆的评价——“人降生于世就是人质”。 而两个生于1944年意大利南部落魄小镇的女孩则深刻地实践和印证着这个道理。 当第二季中的莱农回到那不勒斯,她穿过烟尘,恍惚看到儿时的自己和莉拉在混乱的街口阅读着《小妇人》。  相比于千帆过尽的感慨,这一幕传递出的更多是一种宿命的哀忸。 在那不勒斯,她们被率先展示了世界的极丑,又同时偶然窥见了真善美的可能。 而此后发生的一切不过是在印证她们童年的经验。 父亲会毒打妻子,那么丈夫也会毒打自己,身体可以成为筹码,资本家的儿子在学校也要取悦,寡妇会被唾弃至疯魔,穷人可以随处利用,男孩子们软硬兼施的暴力,无处安放危险的欲望,以及夫权和父权联手炮制的阴谋…… 这就是那不勒斯,她们终生都将携带着故乡的经验,在对自我的否定与非否定中互相拉扯。  其实,在整个四部曲的一开始我们就知道了莉拉的结局,她抹除自己的全部痕迹,消失得无影无踪。 这个选择未尝不是莱农所嫉妒的。  当她们终于发现界限已经消失,事物的本质全部浮现,粉饰太平的上层建筑突然变成了海市蜃楼,人类以性别为基石打造的权力传统,被两个女性的私人经验所识破。 此时,安全就等于不安,爱就等于不爱,存在就等于消失,留下则等于离开。 在这个意义上,莉拉为自己选择的结局,恰恰是她向人生赎回人质的唯一办法。  千言万语,《我的天才女友》已经播到第三季了,还有一季就是彻底的大结局了。 而步入老年的莉拉和莱农还会不会是原班演员还说不定,所以大家还是且看且珍惜,赶紧追剧吧! |

|