| 沙漠之虎 | 2021-12-13 17:01 |

01. 没人能精准评量鸡架在这片热土上的地位 假如上天眷顾某地,便会赐一种食物降临于此,成为此城子民的守护图腾。 若这食物不唯一种,那更会演升为三味一体,三味并不是借那间书屋的名字,它也有可能是个虚数,不过可以肯定的是,这些味道终将假以岁月,纠缠扭结,融为一体,幻化为这地人们的腹中灵魂,上承祖先,下传后辈,生生不息,Circle of life。 这三味一体放在帝都,应当是“豆汁、卤煮、炸酱面”;放在冰城,或许是“红肠、列巴、锅包肉”;而放在沈阳,那就板上钉钉地得是“抻面、鸡架、老雪花”,无论此地被称为东方鲁尔还是浑河格勒,无论天空中飘散的是工厂烟囱里的黑烟抑或集中供暖散热塔上的白雾,无论时间如何面无表情、脚步不停地带走生命,留下印记,它们都是这里人们的三味一体——杯盘碗盏中的圣父圣子与圣灵。  没人能精准评量鸡架在这片热土上的地位。作为全国鸡架消耗量最大的一线城市,除了商务宴请和红白筵席外,它几乎可以横行这座城市里的每一张餐桌。哪怕是在青年大街北段的那些五星级酒店门前,也总有西服革履的男人开着他们的BBA豪车奔赴几条街外,在严肃拘谨假假掰掰的大宴之后,去路边的塑料凳子上弓背而坐,松开领带,起两瓶老雪,唠嗑,干杯,掰几个鸡架,吃一嘴一手油,再用成卷的手纸擦净,连同白日的愁烦团成一球,撇在脚下。 啃鸡架能让沈阳人理得且心安,因为那是他们味觉记忆的原乡。对于沈阳人来说,鸡架是可以治愈一切苦闷忧愁的济世良方。掫瓶老雪,掰俩鸡架,碎肉把胃口填满,酒精将脑仁儿搅浑,回家倒一觉儿,第二天醒来,虽然口燥唇干,眼神恍惚,但昨夜的爱恨情愁业已清空,脆骨细肉吃进嘴里,不可食的扔到桌下,处世的艰难狼狈和吃相的笨拙难看,所有人生的酸甜苦辣,都可以因了这缕烟火气和重滋味而味觉失灵,这一刻,世界会在某个意义上变得全新。  所以,如果说小米辽参是沈阳人的面子,那鸡架就是沈阳人的里子,归家路灯般的comfort food。  02. 拌鸡架,鸡架的原教旨主义形态 沈阳不是伊斯坦布尔,但也辉煌过的,是全国都数得上的地方。铁路西边烟囱聚集的工厂区,是能让整个中国转起来的大机器。周遭是连片的、红砖砌筑的、斯大林式家属楼,浩浩荡荡、两水两气、楼上楼下、电灯电话。偶然掠过低空的鸽子,以红墙当背景飞过,悠长颤巍的鸽哨声是这场景里除了厂子上工汽笛声之外,难得的画外音,行人们脸上多的是自信和骄傲。彼时的沈阳是未来愿景的标杆,这目标属共和国长子家完成得好,这份心气儿下的餐桌上,鸡架是不太容易脱颖而出的。 直到上个世纪末,计划经济轰然崩塌,大锅与铁碗皆被砸碎,狂潮袭来,几百万主人翁的安全感在一夜间挥散无踪,他们的命运就此明晰——空手而来,空手而去。万物皆轮回,凡是繁荣过的,也必将落入破败,烧烤与直播的时代尚未来临,原来蓬勃着傲气的每片街区、每条街道、每栋红砖楼里都充满了意志消沉的人。寻醉,成了这座浑河边萧索城市里苦闷人们的生活主题。许多小面馆应运而生,老板食客都是下岗工人,专门提供廉价的肉食和酒精。  酒是本地出产的廉价啤酒,粗粝的本地工业拉格,便宜,量大,易醉,喇嗓子,名字从绿牌儿、黄牌儿,一直叫到老雪花。下酒菜则是熬汤的鸡架,紧缩银根后,原来被人不屑的边角料捞出汤锅后不再被丢弃,而是随机应变地掰成大块儿,拌上榨菜、香菜、辣椒油之后氤氲着热气儿端上酒桌,拌鸡架,鸡架的原教旨主义形态。虽然一大盘满打满算也没多些肉,但好歹解了馋。先啃鸡架再喝老雪,末了吃面喝汤收尾,这让人们在穷与困之间可以挺得更久一些。 后来惨黯的日子捱过去了,颓唐的重又复苏,沈阳城还是那个沈阳城,人们纷纷从漫长的填满嘲讽与冷笑的冬夜中渐次醒来,再鼓作气,去找工作,去买彩票,去奔赴下一站。荣耀和屈辱,皆成往昔,只有用鸡架去满足蛋白质和下酒菜需求的味觉习惯,花岗岩一般顽固的留了下来,成为时过境迁里唯一坚实的存在,春拌、夏炸、秋烤、冬炒,兹要是你在这座善于自我和解的城市里长大,操着一口自我感脚害行的普通话,甭管老爷子还是小年轻,基本都好这一口儿。  03. 即便是最硬核的沈阳人 也不会去幻想一桌 由满清格格上菜的鸡架全席 到沈阳这个完全不是旅游城市的城市来旅游,“基本盘就是一宫两陵大帅府,参观完一系列陈年权贵创业者和败家子的阴阳两界宅邸,赶上冬天就去棋盘山滑滑雪,若是夏天就去方特看看烟花,大概齐就算该玩的都玩到了,旅游纪念品基本等于没有,要是有也和全国各地卖的都一样,要是非得买点啥,那就整两个鸡架,塑料袋一装,捎家去就拉倒了。”能这么安排你沈阳之行的绝非是敷衍之徒,而是一位敢于对你坦诚展示自己生活内核的真朋友。 因为,哪怕东北人不全是活雷锋,就算你在景点边买到过玫瑰香蘸蜂蜜冒充的大蓝莓或带着Made In China 字样的前清鼻烟壶,也别担心在沈阳的鸡架界,遇到那种专坑游客、偷工减料、糊弄了事、萝卜快了不洗泥的“金牌老字号”。与天津狗某理和北京全某德不同,沈阳人贩售给你的鸡架完全就是他们自己的日常真爱,与他们每天吃到肚子里的一样货真价实童叟无欺,何况这种满街都卖,这几块钱一个的东西是真的是买不到吃亏也买不到上当。  鸡架绝算不上是珍馐,也没可能在任何一张昂贵的菜单上出现。即便是最硬核的沈阳人也不会去幻想一桌由满清格格上菜的鸡架全席。它是实惠的食物,布衣百姓馋与闲的最佳伴侣。 六块钱就能买一个,大号的,大到足以能让作为买家的你,会感到很占了一些便宜的羞赧、窃喜和沉甸甸的不安,虽然这沉甸甸里至少有六成来自没法嚼碎下咽的骨头,但如果你单纯到想花几块钱就能吃到整整一斤有滋有味的肉,那基本上也只能用too young,too naive来形容了。  本地风的菜馆里更是绝不会少了鸡架的踪影,这个整鸡去掉腿、翅、爪、脖、头、胸之后剩下的残躯被拿来熏拌烤炖炸炒,十八般武艺,可劲儿地往上招呼。 只 要原材是鸡架,沈阳人都能换着花样做出无数种好吃的滋味来,各家店各有风骚,并且往 往是当红头牌。 野生美食家之间关于食物的都市传说百分之八九不离十的都是“某某小区有家小神店儿,贼小、贼破、老板贼牛逼,但鸡架老好吃了”。  04. 老雪和焦子烤鸡架 就能让幸福感 顺着这些骨头留到那些骨头里 小神店儿大多藏身老小区里,陈旧绵延的赫鲁晓夫楼群里酒徒密布 ,住在这里的男人大都做着不那么显赫重要的工作,抑或是什么都不做,社会人儿或是纯拿低保,出门儿得管媳妇要点钱,在街口连唬带诈地和从小一起光屁股玩到大的邻居打六冲,一打一下午,填大坑,完事儿去集体觅食,无需西天万里遥,步行三两分钟即可抵达,也不用一掷千金,老雪和焦子烤鸡架就能让幸福感顺着这些骨头留到那些骨头里。  这种焦子烤鸡架,大抵是沈阳独有,炼钢的焦炭改做烧烤的燃料,无疑是重工业时代遗留下来的偏门武功。就好像俄国农田里的拖拉机,大多都是由退役的坦克改造而来,总有点解甲归田铸剑为犁的遗憾。但它火力刚猛,烤出的鸡架滋味儿勾人,每逢傍晚,沉重的铁拍子夹着鸡架,在焦子燃起的烈焰上炙烤,鸡油滴在火苗上滋滋响,味道在烤至焦糖色时达到巅峰,那股刷酱烤肉的香气能够闪烁着油脂光亮穿过整条街,愣是钻到鼻腔里来,勾走人的魂儿。  神店儿的环境一律极简,充满着与时代脱节的真年代感。服务也是秉持那种瞅你一眼就算是打过招呼了的主人翁骨气。每个去点菜的人都是客客气气的,而老板往往眼皮都不抬一下,只是在将鸡骨架沿着肋骨剖开,铺平,撒料,刷酱的间隙里,透过叼着半截子烟卷的嘴角含混不清地哼出几个音节,权当做回应。仿佛只有只有铝盆里面的鸡架和旁边燃着焦子的大铁炉才配得上跟他有交流。 点完单就回去坐等着,千万别催,催了也没用,只需要拿出点单在我、上菜由他、顺流逆流、听天由命的心就可以了。先来先点、先点先吃,实在是急茬儿就开瓶啤酒先溜着,整盘花生毛豆先顶着。不过,哪怕上菜的次序出了点差错,隔壁桌先点的烤鸡架端到了你的面前,也不会有人急眼翻脸。因为哪怕喝上一箱套的闷倒驴,也没有人敢在这里轻易造次。这是沈阳城的真.深夜食堂,就像当年周润发的《和平饭店》,一切恩怨都跟这个地方无关。  鸡架烤得,总都泛着亮棕色的油光,表面起泡微焦,美拉德反应催生出的香味,不停地向外溢出。除了胸口那支箭状脆骨和鸡叉两端的实在肉之外,可食之物都附在骨架上,夹在骨缝里,被酱汁浸着。吃时顺着关节,一点点解开,边解边吃,撕扯着入口,咸甜香,吃完这口想下口,食到尽兴,还得嗦叻一下粘着酱汁的手指头。这么一个鸡架起码能啃二十分钟,下俩老雪,作价不过十几块钱。而提供这种廉价快感的老板,经营的大概都不是生意,而是沈阳的平民之光。  05. 少女们梦里最爱的鸡架并不是熏酱 而是辣炒 如果说“不知道啥好吃”是某个人的纯真懵懂,那“不知道吃啥好”则是整个人类文明行将崩溃的前兆。 不过,在沈阳的夜鸡架面前,这则天问的答案除了“焦子烤”之外,还有另外一根杀手锏——油锅炸。烤和炸,都有香得人坐立难安的声音。炭火燎着鸡架的嗞嗞声,悠长而缓慢,像青年湖里的水,看似不动,却悄然不停地向外渗出。而油炸鸡架入锅时的那呲啦一声响,则更干脆,像北陵上空战斗机甩出的音爆,先于气味摄人魂魄,百步之外直取你的唾液腺。  脂肪和蛋白质在高温油炸时生出的焦香,让这种沈阳人民的标配肉食,和水煮凉拌手段出来的古典主义鸡架相比,多出来那么一道烟火气。 就这么一锅暗红色不问往事的滚油,一只被高温淬炼至五色斑驳的钢夹子,和几个来回翻滚冒着细泡的鸡架,看似燥气十足,实则鸡架外层油炸出来的脆壳,会让本就不多的肉吃起来更柔软也更多汁。更能给人心灵上的慰藉,也更能熨帖几分白天粗粝生活带来的刮痕。  鸡架通常都是提前腌好,炸两遍,第一遍七分熟,第二遍现点现炸,这样鸡架上桌时才能足够新鲜脆生。刚出油锅的鸡架滋滋做响,呲着油星,连肉带骨皆已紧缩,自里到外透着香味儿。看起来也是来势汹汹,并非寻常金黄色,而是泛着红澄澄的光。常吃鸡架的老啪叽一看就明白,这是老板用得起耐心,腌入味了,炸酥脆了,必须好吃。别管烫不烫,赶紧抓起来趁热乎吃,吃鸡架时不舍得直接下手,不吃一手油,那都是严重脱离群众的小布尔乔亚行为。 要知道,炸鸡架的小店,就算不撂地儿,也都有一股莫名浓重的街头气,就是那种北京叫脏摊儿,广州人叫走鬼档的气质,这里的食物和这里的食客,都是如此。 在这儿,脖子上坠着大金刚菩提的社会大哥不会用几百分贝的嗓音谈几个亿的上市生意,也没有痴情到蠢的男人会端着大捧的蓝色妖姬在妹子吃鸡架的时候跪地求婚,因为在吃鸡架的时候,只有专心致志地在骨边撕下软嫩的肉来,才是眼前推动世界继续平稳运转的唯一理由。  最受女孩欢迎的炸鸡架总是甜口,肉虽不多,酥脆不已,食之有味,但弃之绝对不可以。而那块儿鸡架上最矜贵的一块,箭头状的脆骨,就跟西瓜顶端那块没有籽的芯儿一样,才是男友殷勤上供的隽品。吃起来总有一种介于快乐着放纵与悄然的矜持之间的妙不可言,就好像红楼梦里,桂花夏家的金桂小姐,每日务要杀鸡杀鸭,将肉赏人吃,只单以油炸了骨头下酒,连筋带骨,两颊肌肉巍巍牵动,花费工夫去啃,才够来劲儿,一种略带俏皮的刁蛮。  06. 有些时候, 食物所谓的“高低贵贱”, 更像是一场语言游戏. 生活的阅历告诉我们,真正的灵魂食物,从不靠价B二格来证明自己,而是扎扎实实长在喧嚣热闹的红尘俗世里,完完整整地包裹住你的生活。 它会出现在任何一个你日常觅食的场景中:抻面馆、烧烤店、大学食堂的付菜口、办公楼背后的麻辣烫、小区楼下的路边摊、菜市场里的熟食档、和那些经营了许多年、专门伺候老主道、Old school 风的本地小菜馆儿。不过,也正是因为普罗大众,全城拥趸,如何吃一个鸡架,也产生了如逊尼派与什叶派一般的巨大分歧。  “九亿少女的梦”曾在微博上墙裂要求把熏鸡架纳入中华美食的辉煌史册。殊不知少女们梦里最爱的鸡架其实并不是熏酱,而是辣炒。 且不说滋味上与熏鸡架古典口儿的南辕北辙,就连其中的甜口儿,都与炸鸡架那种犹抱琵琶半遮面的欲语还休大不相同。辣炒鸡架的甜清晰且直接,甜辣咸香浓油赤酱,仿佛出自无锡籍川帮厨师之手。下手重的馆子,糖多得变成一层亮芡,依稀能拉出丝来,这样的鸡架千万得趁热吃,不然凉了怕是会变成鸡架糖葫芦。  女子多半爱吃这样的甜口辣鸡架,譬如铁道西边,平民百货大楼旁,附近午休的柜台营业员和卖小商品的老板娘,各个精明、沙棱,从不厌弃凡俗生活中的琐碎细节,同时也谙熟各种local暗黑料理,一盘辣炒鸡架加瓶花生露是她们的午间标配,日复一日,到点就来,家长里短,边啃边唠嗑。背街有家小店,多年前老板拿买断工龄的钱盘下的门面,中午饭口,就数他家热闹。门口牌匾上写着充满危机感的时代烙痕——“只有特色才能生存”。  承包了四层楼的馆子,活生生地在居民楼里拓改而来,装修不怎么赶趟,继续着十几年前的模样。生意火爆的时候,还得曲曲拐拐地上楼。菜单上排第一的就是辣炒鸡架,甚至被用十字绣绣出来,装框裱挂在墙上,昭示着它每桌必点的头牌身份。等散发着浓烈辣椒香气和香甜味道的白瓷盘子被端出来时,等菜上桌的人都变成望梅的曹操,盯着盘子里,热乎乎挂着浓厚汤汁的辣炒鸡架嶙峋堆叠,红油覆满盘底,顶上缀着星星点点的辣椒碎。  直面食物本身,就是直面自己的灵魂。而直面这一盘辣炒鸡架,就需要翻来覆去地啃,抽丝剥茧 ,扒拉出犄角旮旯的小细肉,抠哧出骨头缝里的小碎筋。完事儿再唆叻一下沾满酱汁的手指头,加点一份肉沫茄条,盘龙状,堆满蒜,节奏合理,有荤有素。再配上一碗大米饭,基本上就能胜却了人间百分之八九不离十的绝大多数。就算米兰昆德拉教导我们说“生活在别处”,但那别处要是没有这么好吃的鸡架,似乎也没有什么好羡慕…… 文 | 姜程允 图 | 作者供图,部分来自网络 |

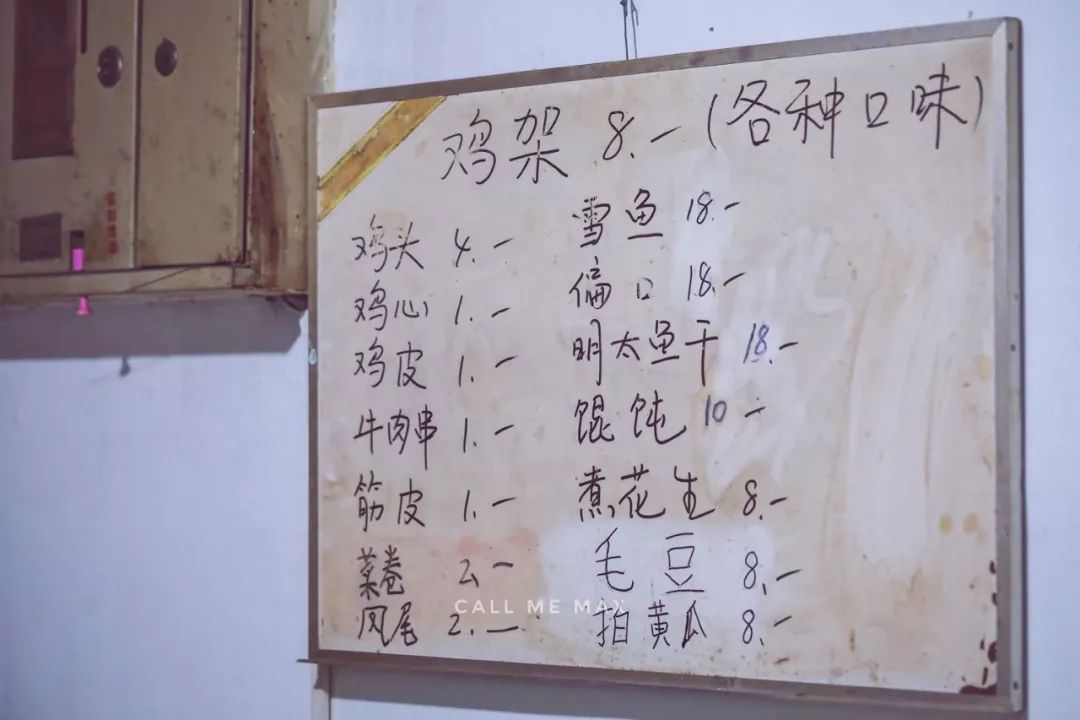

|