| 厨爹 | 2021-08-06 21:55 |

|

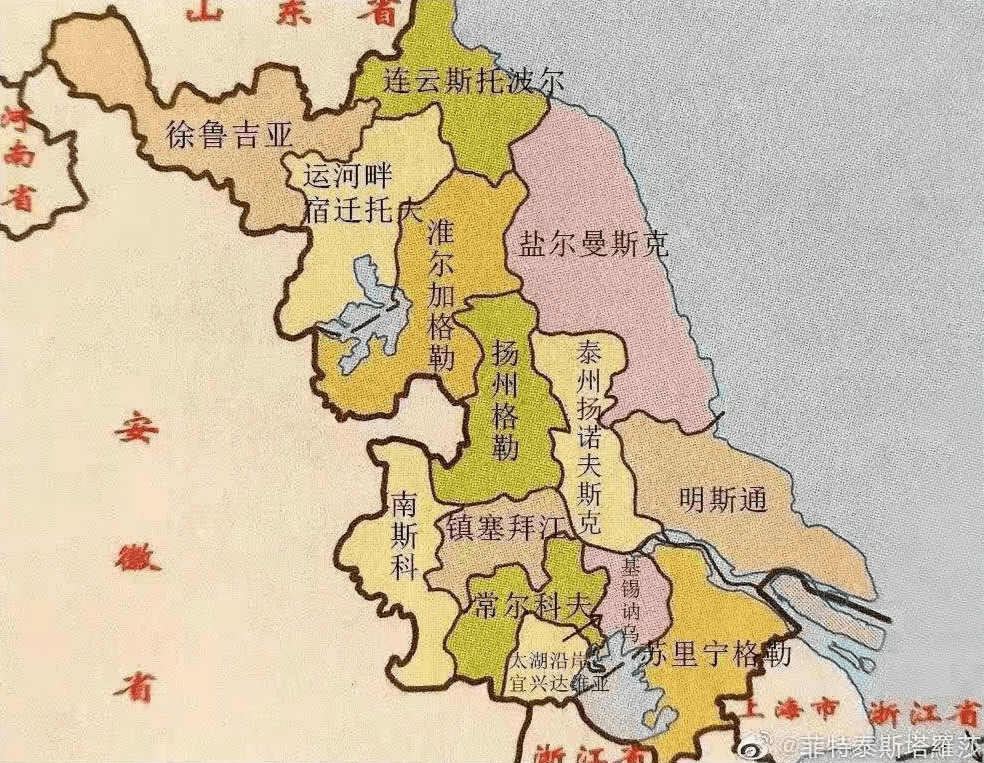

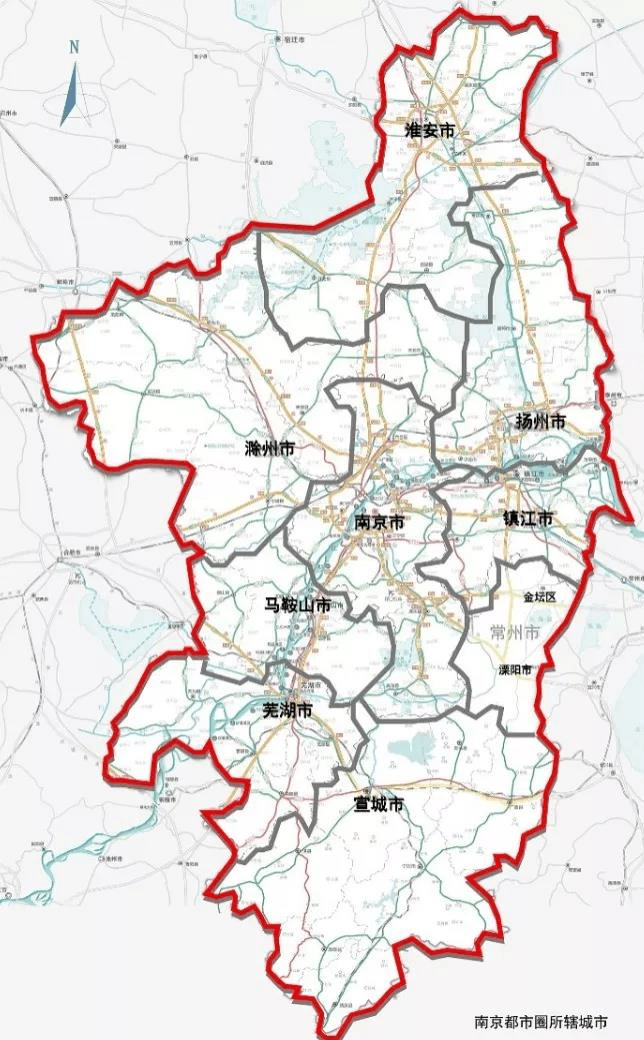

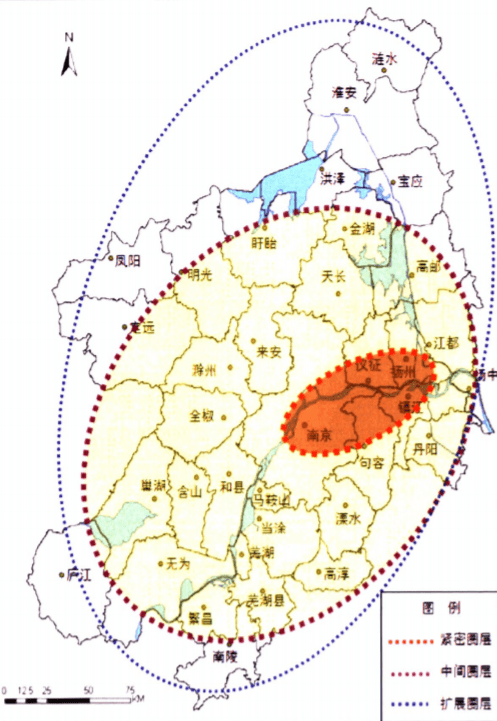

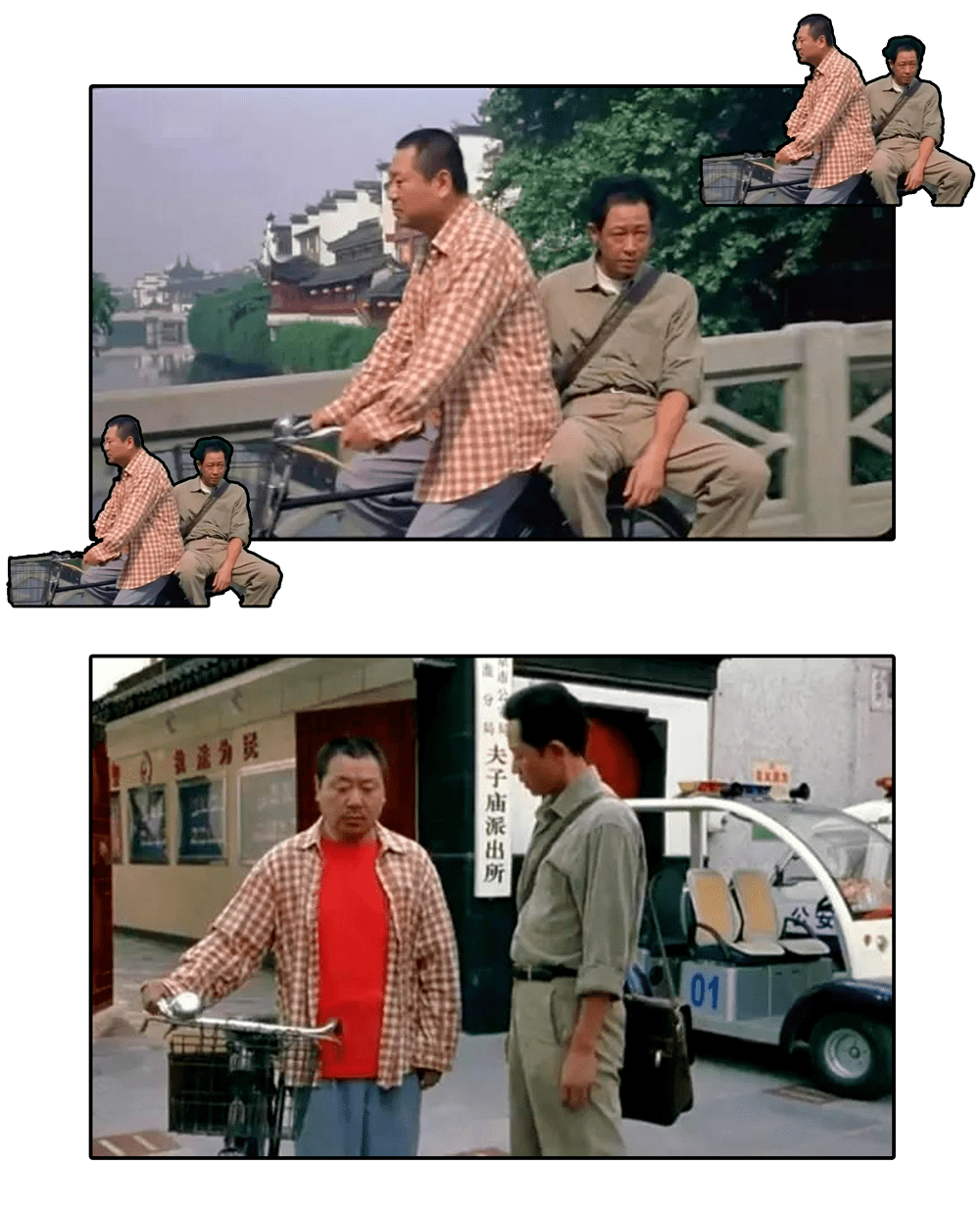

南京,这个流淌着鸭血粉丝汤与赤豆元宵的民国首府,一直是“国粉”们的“应许之地”。 如今的南京,也是一座四位一体的“圣城”。 俗话说得好:“它是安徽人的柯尼斯堡,江苏人的萨拉热窝,台湾人的耶路撒冷,鸭子们的奥斯维辛。”   这个“散装”江苏的代表可能本身就不是南京人的南京。 秣陵、金陵、应天、江宁、建康、天京……很少有一座城市像南京一样在历史上被赋予过如此多的名字。 每次朝代更迭,新来的主人必定赋予它一个新的名字,随之而来的则是作为新鲜血液的外乡人,当然还有外乡人的饮食。 南京本地的饮食名片非鸭子莫属,“没有一只鸭子能活着游出长江”这句话,至少在南京江段,肯定不算夸张。 但是在早餐界,安徽人却靠着一碗安庆馄饨占领了南京人的味蕾。  只有鸭油烧饼可以帮南京人在早餐上扳回一局,但是卖烧饼的师傅可能也操着一口安徽话。  而对于一个抽烟的安徽人来说,他的首选可能不是黄山,而是南京。  如果安徽人“罢工”一天,南京城大概就会瘫痪,但我们戏称南京为“徽京”可能不仅仅是因为外来谋生的安徽老乡比较多,也不是因为城里安徽老乡开的“老乡鸡”比较多。 看看下面这张南京都市圈的地图:  不好意思,放错了 以南京为核心的都市圈中有一半城市是安徽省,按这个趋势画圈,蚌埠很快也会和芜湖一起成为南京不可分割的一部分,而南京“徽苏共主”的地位应该就稳了。   而这里最尴尬的可能要属马鞍山市,这个位于南京以南17公里、在“语言学”上可能比高淳血统更加纯正的城市却没有一条直达自己省会合肥的高铁线路。 “马鞍山地位未定论”也注定是一个会引爆苏徽两省地缘政治学大战的敏感议题。 而在心理上对南京有某种莫名情愫的地方可能不是它东边的苏、锡、常,而是海峡对岸的台湾。  如果不出意外,台湾可能是用南京命名街道最多的省份,不仅台北市的捷运有南京复兴站,连本岛的电话区号都是从02开始,因为01被特别留给了南京。 你或许很容易想象出一个地道的老北京人形象或者上海人形象,甚至是一个石家庄人的形象,无论这种想象是基于成见还是偏见。  石家庄男子图鉴 但是你很难在脑海中勾勒出一个地道的南京人形象,即使是活跃在荧屏上的,可能也未必是南京人。 曾经红极一时,靠着一档《南京零距离》起家的江苏卫视一哥孟非,严格意义上说是个重庆人,他发迹之后开餐馆,卖的也不是皮肚面,而是重庆小面。  孟非可能是南京人心目中第二出名的光头,第一出名的是个浙江人 虽然南京人的形象在大众之中略显模糊,但是这并不意味着从来没有人将这座城市以更加生动的方式展现给世人。 只要翻上几页《红楼梦》,你就不难从贾宝玉、林黛玉的对白中时不时冒出的南京话,发现他们“南京市民”的身份。 当然,如果说以文字“塑造”南京的形象,最近这几年的代表人物非张嘉佳莫属。 不知道全国有多少高中生被这位“加强版的陆琪,成熟版的郭敬明”笔下的南京所吸引,发誓要考去南大上学——像极了那些被“骗去”1912街区“从你的全世界路过”餐厅的食客。   从《欢喜冤家》到《非诚勿扰》,从跪着追人到坐着挣钱 只不过他作品中的南京和其他任何一个有酒吧和狗血爱情故事的中国大都市并无二致,除了主人公们喜欢把“我爱你”换成“你妈X”,虽然南京人并不这么说“脏话”。 影像通常比文字更能让外人直观地了解一座城市,而全中国大概没有任何一个导演比娄烨更钟情于南京。 他改变了南京以往沉痛的历史受难者形象,从《春风沉醉的夜晚》到《推拿》,从男同到瞎子,娄导镜头下潮湿多雨的南京成了各种边缘人群的悲情城市。  新街口的莱迪  明城墙与鸡鸣寺  有人评价这是史上最文艺的玄武湖  熟悉五台山体育场一带的人,一眼就能认出这条路 在秦淮河与长江水之间,古城墙与帝王陵之间,现代“折子戏”中的南京似乎以一丝忧郁、阴沉的气息滋养出了一种禁忌的文化。 仿佛每一个南京人在外来看客眼中都是应天大街上徘徊的伤心人,都在那曾经破败嘈杂的热河路上有一段从午夜到黎明的短暂爱情,即使离开南京也要时不时怀念下罗庄冬天的雪。  作为一个局外人,你越靠近一座城市,越会发现关于它的种种标签都在慢慢剥落,剩下的还是我们最常说的两个字:生活。  作为宏大叙事中的“民国首府”,人们总试图从南京寻找那些实际上可能并不怎么美好的old days。 年代剧的导演们尤其喜欢把动荡时代的相聚和离别安排在浦口火车站,哪怕实际故事发生在上海。   历史名人们的府邸也是电影里的常客。  《建国大业》里被用来冒充溪口奉化凯申官邸的南京大学北大楼 但是市井百姓的生活注定和总统府与美龄宫无关。 就拿吃这件事儿来说,你可以去南京大排档吃上一碗难辨真伪的“民国美玲粥”,但是来凤小区里叶新小吃15块一碗的鸭血粉丝汤却是如假包换的南京味道。  不同于变着法把烤鸭当大菜吃的北京人,南京人只要不知道今天烧什么菜,就会跑去楼下卤菜店斩一碗儿鸭子,前脯比较瘦一般要搭头或者颈子,后脯比较肥,会有一只鸭屁股。 长江对于南京来说已经不是地理上的天险,甚至连心理上的天险也称不上了,它只是安静地接纳着南北食客,就像当地老饕喜欢光顾的“小蓝鲸”餐馆,淮扬菜是南京,安徽菜也是南京;烤鸭是南京,活珠子同样是南京。  但在口舌之欲以外,南京人对精神世界的追求则明显不同于他们那烟火气息十足的饮食。 尽管这座城市早已失去了首都的地位,但这并不妨碍它拥有一间驰名亚洲的文化书店。  先锋书店,老板钱小华可能是南京第二知名的金坛人 江苏人的书籍阅读量与购买量,就像江苏的高考难度一样,长期排在全国前列。 文脉鼎盛不仅体现在普通市民的阅读喜好上,更体现在大学上。 只要看一眼“九乡河文理学院”2020年的图书借阅榜单,你就能意识到南京大学学子们并不俗气的品味。 就连东南大学这所以工科闻名的老牌名校,也经常成为各大青春文艺电影的“影视基地”,即使它有时会被外省人误认成福建的民办三本院校。 南京带给人的反差感最直观地还是体现在南京话上。 江湖上一直流传着南京人说话“屌字开头,B字结尾”的传说。 老派的南京人认为这是最近几十年“小杆子”们略显粗俗的语言习惯,但殊不知这可能是处于“官话区”与“吴语区”过渡地带的一种语言学现象。  软中带硬的南京话就像那些“稳中带甩、又甩又摆”南京女孩,她们说得不是脏话,只是语气助词。  多年以前,南京曾想给自己选一种“市花”,本土作家叶兆言调侃说,最适合南京人的也许不是哪一种花,而是“大萝卜”。 “南京大萝卜”这种南京人对自己的调侃恐怕由来已久,至少比“二胡卵子”的诞生更早,也更贴合这座城市的性格。  用大萝卜来形容南京人,其实说的是他们大抵永远不及其他南方人民那般精明,淳朴中又带着点保守与随遇而安的劲头儿。 就像一个上海人也许会说“阿拉上海宁”如何如何,但是一个南京人却很少这样招摇。 甚至连说脏话这事儿也不例外,南京人只在熟人之间才互相说脏话,在外人面前则尽量保持一份克制。 “北人南相”与“南人北相”通常被认为是有福气的标志,如果一个城市也有面相的话,南京就是典型代表。淮河南,长江边,南北交汇之地,它有时是北伐的起点,有时是南征的终点,偶尔还是偏安一隅的据点。 三百公里外的上海如同一个崛起的新贵,而南京则是一个目睹过几代人变迁的old money,坐在魔术师的密室中,已经看了两三遍把戏。 |

|