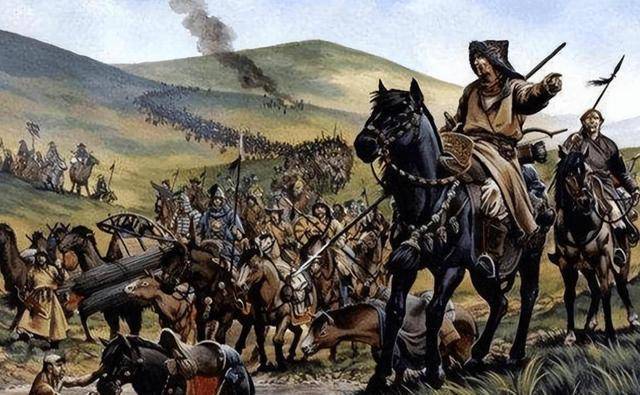

1219年,成吉思汗率军西征花剌子模,俘获女子据传多达五十万。这些女人去了哪里?史书语焉不详。

她们被按照"使用价值"划分成五类,命运从此天差地别。

守将的贪念,埋葬了一个帝国

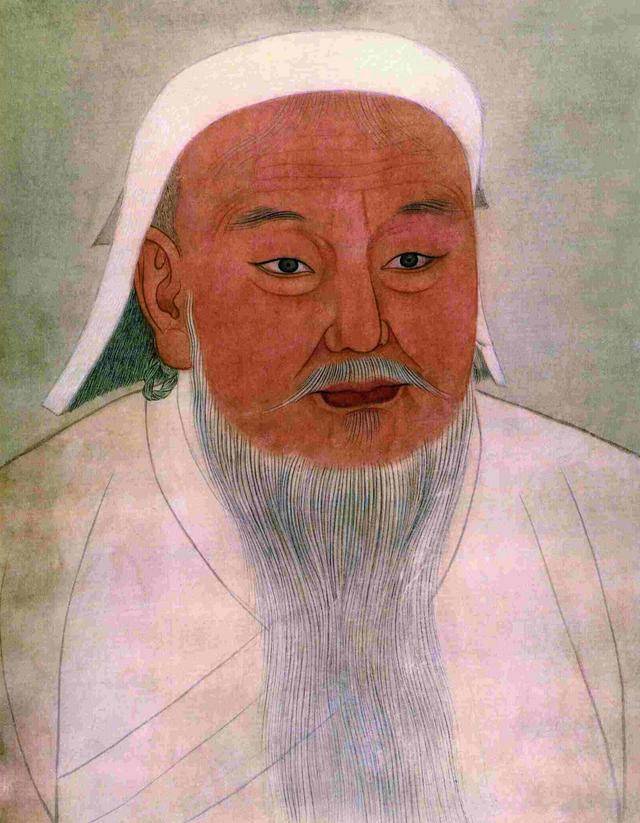

很多人以为蒙古西征是成吉思汗好战。

其实这场灭国战争的导火索,是一个边境守将的贪婪。

1218年,成吉思汗派出一支450人的商队,用500峰骆驼驮着金银、丝绸、皮毛,前往花剌子模做生意。商队成员绝大多数是穆斯林,成吉思汗特意这样安排,就是为了尊重对方的信仰。

商队走到讹答剌城,守将亦纳勒术盯上了这批货。

他给国王摩诃末写了封信,说这帮商人是蒙古派来的间谍。摩诃末连调查都没做,直接下令杀。

450人,只逃出来一个。

成吉思汗听到消息,先是愣住。他派出三名使者去讨说法,只有一个要求,交出亦纳勒术。

摩诃末怎么回应的?

斩杀正使,剃光两名副使的胡须,赶回蒙古。

蒙古人视胡须为男人的尊严,剃胡须,比杀头还侮辱。

成吉思汗沉默了三天。

《元史》记载,他独自登上一座山头,"免冠解带置项后,跪地求天,助其复仇,断食祈祷三日始下山"。

三天后,他下山了。

十五万蒙古铁骑,开始向西移动。

花剌子模当时有四十万军队,国土面积相当于整个印度次大陆。摩诃末有底气,他觉得蒙古人远道而来,必定疲惫,于是把兵力分散到各个城市,打算拖垮对手。

这是一个致命的误判。

成吉思汗打仗从不按常理出牌。他把大军分成四路,自己带着主力穿越近千里的红沙漠,绕到花剌子模背后。摩诃末还在首都撒马尔罕等着敌人正面进攻,蒙古人已经出现在他身后。

1220年,撒马尔罕城破,只用了五天。

摩诃末一路逃窜,最后躲到里海的一个小岛上,"无以为殓,埋尸土中"。

一个帝国,就这样被一个守将的贪念埋葬了。

城破之后的分拣场

蒙古军队有一套严格的战俘处理流程。

城破之后,所有居民被驱赶到城外空地,像牲口一样排队等待分拣。

第一轮筛选:工匠单独挑出来。

铁匠、木匠、织工、陶匠,这些人有技术,留着有用。攻克撒马尔罕后,三万工匠被分配到蒙古各个军营,他们的妻女跟着一起走。

第二轮筛选:壮丁编入"哈沙儿"。

"哈沙儿"是阿拉伯语,意思是签军——被征服地区的俘虏组成的炮灰部队。

攻打下一座城时,这些人被驱赶在最前面,用身体消耗敌人的箭矢。讹答剌城破后,那个贪婪的守将亦纳勒术被活捉,成吉思汗下令把熔化的银液灌进他的眼睛和耳朵,"以惩其贪"。

第三轮筛选:女人和孩子。

这才是重点。

攻克旧都玉龙杰赤后,蒙古人把俘虏分给军队,《史集》记载"每名军士屠杀二十四人",但女人和孩子不在处决名单上。

她们有别的用途,这五十万女俘大致被分成五类:

第一类:纳入斡儿朵。

斡儿朵是蒙古语,意思是后宫营帐。花剌子模的公主、贵族女眷,被挑选出来送给成吉思汗和他的儿子们。

摩诃末的母亲秃儿罕太后、妻女,全部落入蒙古人手中。有记载说,一位花剌子模公主后来为大汗生下子嗣,她的后代成为伊利汗国的统治者。

这是政治联姻,血脉融合,把征服的合法性缝进基因里。

第二类:随军劳役。

大量女性被迫承担后勤工作,白天鞣制马具、缝制皮甲,夜晚为伤兵包扎伤口。考古学家在哈萨克斯坦遗址发现波斯风格的陶罐,正是她们把家乡的烹饪技艺带进了军营。

第三类:士兵的赏赐。

这是人数最多的一类,城破之后,女俘被"赏赐"给士兵,据记载,平均每个士兵能分到数人。史书对她们后来的命运几乎没有记载,只有一句冰冷的话:充作奴婢。

第四类:攻城的人盾。

这是下场最惨的一类。

攻打某些坚固城池时,蒙古人会驱赶俘虏走在最前面,用她们的身体填平护城河。1222年围攻你沙不儿城时,成吉思汗的女婿脱忽察儿中箭身亡,蒙古人攻克城池后,下令"连猫狗都不得留下"。

第五类:押送蒙古本土。

攻克玉龙杰赤后,十万工匠连同妻儿被押送回蒙古草原。《史集》说"这是东方有回教侨民的肇始"。他们被分配到哈拉和林及周边地区,成为帝国建设的劳动力。

五类命运,从后宫到人盾,取决于她们在征服者眼中的"使用价值"。

从阿姆河到哈拉和林的万里迁徙

被押送蒙古本土的女俘,还要经历另一场劫难。

从中亚到蒙古高原,直线距离超过三千公里。

路上没有马车,没有帐篷,只有双脚和蒙古人的马鞭。穿越沙漠时,水源稀缺;翻越山脉时,高原反应要命。

活下来的人,命运也没好到哪去。

她们被分配给蒙古家庭当奴婢,语言不通,信仰不同,从丝绸之路上的繁华城市,沦落到风吹草低的帐篷里。

有意思的是,征服者没有完全抹杀被征服者的文化。

波斯女性把中亚的建筑风格带入蒙古,哈拉和林后来出现了砖砌宫殿,设计者就是被俘的波斯工匠。

她们还带来了织造技艺、烹饪方法、宗教仪式。祆教、伊斯兰教和萨满教,在蒙古营地里形成了奇特的共存景观。

这是刀锋劈开的文明裂缝。

征服者本想消灭一切反抗力量,结果却意外打开了文化交流的通道。撒马尔罕的陷落,同时也是东西方工艺、审美、信仰开始融合的起点。

今天你去撒马尔罕的雷吉斯坦广场,穹顶上的马赛克闪耀着波斯蓝和蒙古金。游客惊叹于建筑之美,却很少有人知道,这些砖石下面埋葬着多少人的眼泪。

一个道士的万里西行

1222年,就在花剌子模的废墟上,一个73岁的中国道士出现了。

他叫丘处机,全真教掌教,道号长春子。

成吉思汗听说他有"长生之术",派人去山东请他。金朝皇帝请过他,南宋皇帝也请过他,丘处机都没去。但成吉思汗的邀请,他接了。

为什么?

后人猜测,他是想趁机劝说成吉思汗少杀人。

丘处机带着十八名弟子,走了三万五千里。从山东出发,穿过蒙古草原,翻越阿尔泰山,进入中亚,最后在兴都库什山脚下见到了成吉思汗。

一路上,他亲眼看到蒙古军队的屠城。

巴里黑城,居民投降后仍被赶到旷野屠杀;木鹿城,每个蒙古兵要杀三四百人;你沙不儿城,连猫狗都没留下。

丘处机见到成吉思汗后,被问及长生之道。,他回答:"有卫生之道,无长生之药。"

成吉思汗又问治国之方。

丘处机说了一句话:"欲一天下者,必在乎不嗜杀人。"

这就是后世所说的"一言止杀"。

关于这件事,学界争议很大。有学者指出,丘处机西行之后,成吉思汗在1226年攻打西夏肃州时,仍然下令屠城,只有106户幸免。他临死前还嘱咐儿子,攻下西夏都城后要杀光城中居民。

"一言止杀"的效果,可能被后人夸大了。

但另一件事是确凿的。

丘处机回到燕京后,主持天长观(后改名长春宫),开始大规模收留战乱中的难民。

元代姚燧的《长春宫碑》记载:"遣人招求俘杀于战伐之际,或一戴黄冠而持其署牒,奴者必民,死赖以生者,无虑二三万人。"

什么意思?

丘处机让人在战场上寻找幸存者,只要戴上道士的帽子、拿着全真教的文牒,就能免死。他救了两三万人,金朝和南宋的许多文人士大夫,就是靠这种方式活下来的。

清朝乾隆皇帝后来给丘处机题了一副对联:

"万古长生,不用餐霞求秘诀;一言止杀,始知济世有奇功。"

至于那五十万花剌子模女俘的最终命运,史书再也没有提及。她们消散在蒙古帝国扩张的宏大叙事里,只有雷吉斯坦广场的穹顶,还在无声地诉说着什么。