随着年龄的增长,身体的各个机能逐渐出现衰退,尤其是65岁以上的老年人,面临着更为严峻的健康挑战,血糖,特别是糖化血红蛋白(HbA1c),是衡量血糖控制的重要指标之一。

研究和临床实践表明,65岁后,如果能够将血糖控制在一个合适的范围内(具体而言,糖化血红蛋白保持在7.0%以下),老年人将显著降低罹患多种严重疾病的风险,进而提升生活质量,延长寿命。

很多人或许并没有意识到,血糖控制在一定水平的重要性远远超出了糖尿病的范畴,它对预防心脑血管疾病、肾脏病、失能、衰老等多方面都有着至关重要的作用。

首先,控制血糖(特别是糖化血红蛋白)在7.0%以下,能够显著降低心脑血管疾病的风险,心脑血管疾病,包括高血压、冠心病、脑卒中等,通常与血糖波动密切相关。

特别是高血糖或者糖尿病患者,长期血糖控制不稳定时,容易导致血管内皮的损伤,血液的流动性变差,血管硬化和堵塞的风险大大增加。

糖化血红蛋白是血糖长期控制水平的标志物,保持在7.0%以下意味着血糖的波动不会过于剧烈,减少了对血管的持续损害。

研究表明,糖化血红蛋白低于7.0%的糖尿病患者,心血管事件的发生率大大降低,而且,血糖控制良好的患者,不仅能有效预防心脏病和中风,还能降低因心脏病或脑卒中导致的死亡率。

因此,65岁以上的老年朋友,如果能够通过饮食、运动、药物等手段,将糖化血红蛋白控制在7.0%以下,就能够显著降低因心脑血管疾病导致的健康风险。

其次,糖化血红蛋白控制在7.0%以下,能有效预防糖尿病引起的肾脏损害,糖尿病是导致慢性肾脏病的主要原因之一,尤其是糖尿病患者的肾脏损伤,常常在不知不觉中发生。

肾脏是体内主要的排泄器官,其主要功能之一是排除体内多余的废物和毒素,然而,长期的高血糖会对肾脏造成负担,导致肾小管和肾小球受损,进而影响肾脏的功能。

如果血糖控制不当,肾脏的损害会逐步加重,最终可能发展为糖尿病肾病,甚至导致肾功能衰竭,糖化血红蛋白控制在7.0%以下,能够有效减缓肾脏损害的进程,减少肾功能衰竭的风险。

尤其是在65岁以上的高龄人群,控制好血糖可以有效减少因糖尿病引发的肾脏病变和透析的需求,极大提高老年人的生活质量和寿命。

再者,控制血糖水平,能够帮助预防和减缓失能,随着年龄的增长,老年人通常会面临认知功能下降、行动不便等问题,而糖尿病与老年性失能之间有着密切的关系。

高血糖不仅影响心脏和肾脏,还会影响大脑的健康,研究表明,长期的高血糖状态容易导致大脑神经的损伤,增加阿尔茨海默病(老年痴呆症)和其他认知障碍的风险。

而且,糖尿病患者的血糖波动较大时,容易影响神经系统的稳定,进一步加速失能的发生。

通过保持糖化血红蛋白在7.0%以下,能够有效减少血糖对大脑神经的损伤,从而降低认知障碍和失能的发生率。

对老年人来说,良好的血糖控制不仅能够保护肾脏和心血管系统,还能帮助他们维持良好的认知功能和生活独立性,提高生活质量。

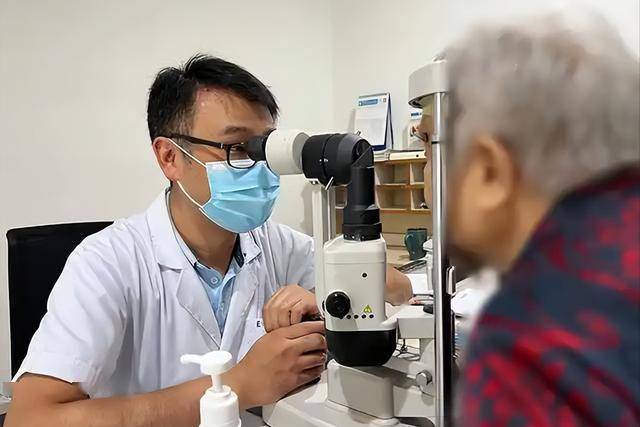

此外,血糖控制在7.0%以下,能够减少糖尿病引发的眼部疾病,糖尿病是导致眼部疾病的主要原因之一,尤其是糖尿病性视网膜病变,是糖尿病患者常见的并发症之一。

长期的高血糖会导致视网膜血管的损害,进而影响视力,严重时甚至导致失明,保持血糖在合理范围内,可以有效减缓视网膜病变的进程,保护眼睛健康。

对于65岁以上的糖尿病患者来说,控制血糖不仅能够有效预防视网膜病变,还能减少因糖尿病引起的白内障、青光眼等眼部问题的发生。

通过饮食、运动和药物控制血糖,老年人能够有效降低眼部疾病的风险,保持良好的视力,提升生活的质量。

最后,糖化血红蛋白控制在7.0%以下,还能降低糖尿病并发症的发生率,糖尿病并发症,包括神经病变、心血管疾病、肾病、眼病等,往往是由于长期的高血糖引起的。

而这些并发症的发生,不仅影响生活质量,甚至缩短寿命,控制好血糖,尤其是控制糖化血红蛋白在7.0%以下,能够显著降低并发症的发生概率。

例如,糖尿病患者若能保持良好的血糖控制,其发生心脏病、中风、肾病、失明等严重并发症的几率大大降低。

此外,研究还发现,良好的血糖控制能够减缓糖尿病相关并发症的进展,保护器官免受长期高血糖的侵害。

因此,糖尿病患者,特别是65岁以上的老年人,保持糖化血红蛋白在7.0%以下,不仅有助于降低并发症的风险,还能显著提高整体健康水平和生活质量。

总而言之,对于65岁以上的老年人,血糖控制的意义远不止是糖尿病的管理问题。

通过将糖化血红蛋白控制在7.0%以下,老年人能够有效预防和减缓一系列严重威胁健康和生活质量的疾病,包括心脑血管疾病、肾脏病、认知障碍、眼部疾病等。

良好的血糖控制,不仅能够减少糖尿病并发症的发生,还能提高生活质量,延长寿命。

因此,老年朋友们应该意识到,血糖控制不仅是糖尿病患者的任务,也是预防衰老和保持健康的重要措施。

通过科学的饮食、适度的运动、规律的生活以及必要时的药物治疗,控制好血糖,才能过上更加健康、独立、充实的老年生活。

糖化血红蛋白(HbA1c)是衡量一个人血糖控制情况的重要指标,它反映的是过去两到三个月内血糖的平均水平。

对于糖尿病患者而言,医生一般都会提议定期检测糖化血红蛋白的数值,从而及时了解血糖控制的具体成效。

而对于65岁以上的老年人,糖化血红蛋白的目标值就显得尤为重要,因为随着年龄的增长,身体的代谢能力逐渐下降,糖尿病的管理也变得更加复杂。

在过去,糖尿病的管理目标通常设定为HbA1c小于6.5%,这一目标适用于年轻人或中年人。

然而,随着研究的深入,医生和专家们逐渐发现,对于65岁以上的老年人,过于严格的血糖控制反而可能带来一些风险。

根据国内外糖尿病指南的最新建议,65岁以上的老年人群体,糖化血红蛋白的目标应适当放宽,建议控制目标为HbA1c小于7.5%。

这意味着,老年人的糖尿病管理应根据个人的健康状况、生活质量以及并发症的情况来进行调整,而不是一味追求低血糖。

首先,为什么糖化血红蛋白的控制目标在65岁后需要放宽呢?

随着年龄的增长,老年人群体的生理机能逐渐减退,代谢能力变差,糖尿病的症状和并发症也会发生变化。

过于严格的血糖控制可能导致低血糖,尤其是在晚期糖尿病患者中,低血糖反应可能变得更加严重。

低血糖不仅会导致头晕、乏力、出汗等症状,还可能引发更加严重的情况,比如昏迷、心律失常,甚至增加跌倒的风险,造成骨折或其他并发症。

因此,放宽糖化血红蛋白的控制目标,能够减少低血糖的发生,避免由于过度控制血糖而带来的健康风险。

医生和专家普遍认为,65岁以上的老年人在糖尿病管理上更应注重平衡,既要确保血糖不过高,以避免引发糖尿病并发症,也要避免血糖过低给身体带来不必要的负担和风险。

糖化血红蛋白的放宽并不意味着不重视糖尿病的控制,相反,它要求更加个性化的管理方式。

对于一些身体健康、没有严重并发症的老年人,医生可能会建议更加严格的血糖控制,而对于那些有心血管疾病、肾脏病或其他并发症的患者,则应采取更为宽松的控制目标,避免过度治疗。

那么,糖化血红蛋白适当控制在7.5%以下有哪些好处?

首先,稳定的血糖水平可以有效减少糖尿病相关并发症的发生,糖尿病是一个全身性疾病,它不仅影响到血糖控制,还可能对心脏、肾脏、眼睛、神经等器官造成损害。

长期高血糖会导致血管内皮损伤,增加动脉硬化的风险,从而提高心血管疾病的发生几率,控制糖化血红蛋白在7.5%以下,能够在一定程度上减少这些并发症的风险。

尤其是在65岁以上的老年人中,很多人已经出现了心血管病、肾功能不全等问题。

适当放宽血糖控制目标,有助于减少低血糖的风险,从而避免因低血糖而引发的心血管事件和其他健康问题。

糖尿病的治疗应根据患者的综合状况进行调整,过于严格的血糖控制可能适得其反,导致身体出现更多的健康问题。

其次,控制在7.5%以下的糖化血红蛋白有助于老年人的生活质量,糖尿病患者,特别是老年糖尿病患者,经常会面临疲劳、运动耐力下降、睡眠质量差等问题。

这些问题往往是由于高血糖或低血糖引起的,因此,保持适当的血糖水平,不仅可以减轻这些不适症状,还能够让老年糖尿病患者保持良好的日常活动能力。

老年人在管理糖尿病时,更应注重避免过度治疗,因为过度治疗不仅无法改善生活质量,反而会带来不必要的健康风险。

此外,合理的糖化血红蛋白控制目标也能帮助减少糖尿病的认知障碍,研究发现,长期控制不良的血糖可能对大脑造成不利影响,甚至增加老年痴呆的风险。

而稳定的血糖水平能够有效减缓认知功能的退化,帮助老年人保持清晰的思维和良好的记忆力。

对于65岁以上的老年人来说,糖尿病控制不当可能加重认知障碍,因此,适当的血糖管理对于保持老年人脑部健康至关重要。

在此基础上,糖化血红蛋白的适度控制还能促进老年人心理健康,糖尿病患者,尤其是老年人,经常会因为血糖不稳定而出现焦虑、抑郁等心理问题。

这些心理问题不仅会影响生活质量,还可能导致治疗依从性差,进一步影响糖尿病的管理。

通过适当控制血糖水平,减少血糖波动,老年人能够避免频繁的情绪波动,保持良好的心理状态,从而有助于糖尿病的长期管理。

然而,需要强调的是,糖化血红蛋白的放宽并不代表放松对糖尿病的控制,老年人仍然需要采取健康的饮食、合理的运动、规律的作息等生活方式,以保证身体的健康。

虽然放宽了控制目标,但血糖的过高或过低都可能带来健康风险,因此,老年糖尿病患者仍然需要定期监测血糖,并遵循医生的建议进行治疗。

总的来说,对于65岁以上的糖尿病患者来说,糖化血红蛋白的控制目标应适度放宽至7.5%以下,这一建议有助于减少低血糖的风险,避免过度治疗对老年人的不良影响。

通过合理的血糖管理,糖尿病患者不仅能够减少并发症的发生,还能够改善生活质量,保持良好的身体和心理健康。

糖尿病的治疗不应只关注血糖的数值,更应注重综合管理,根据每个患者的实际情况,制定个性化的治疗方案。

对于老年人来说,合理的糖尿病控制目标,能够使他们在享受健康生活的同时,减少疾病带来的困扰,提升生活的质量和活力。