2025-10-27 11:33

发布于:吉林省

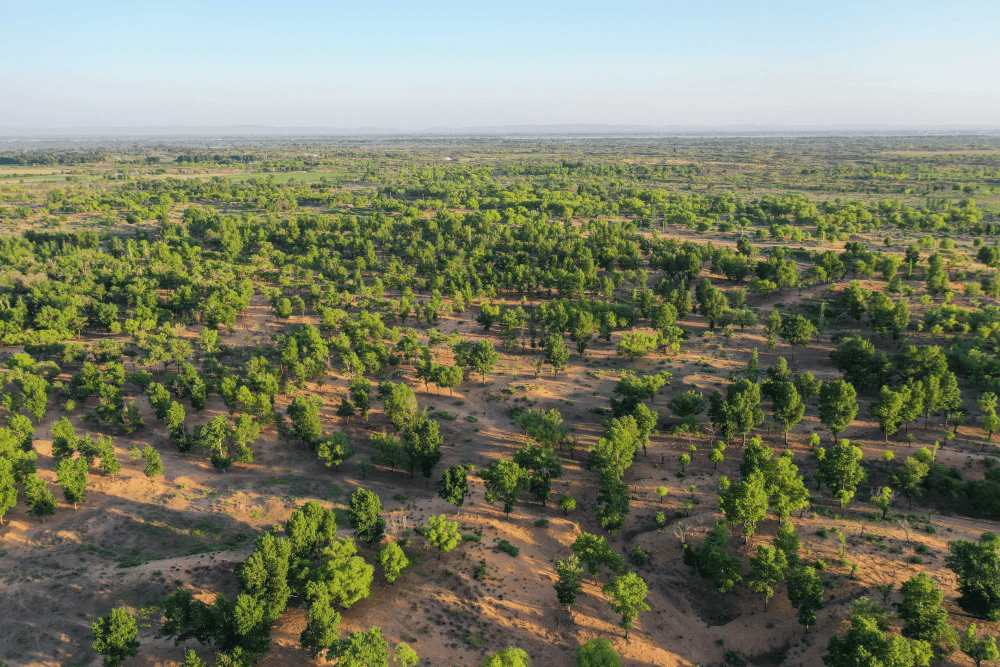

几十年前,陕西延安那片光秃秃的山沟,现在居然能看见成片的林子,羊肠小道边都长满了树。小时候听老人说“山上不长草,风吹石头跑”,如今站在高坡上一瞅,满眼绿浪翻滚,连空气都甜了几分。

更让人想不到的是,腾格里沙漠边上,居然有人在沙窝子里种出了水稻,水渠哗哗流着,芦苇丛里野鸭扑棱棱飞起来。黄土高原能不能变回森林?沙漠能不能变成绿洲?

黄土高原压根不是一直这么“土”着的,从地质历史看,这片地界在几千年前还真有过茂密的森林。

根据《中国植被志》和中科院地理所的研究,秦汉以前,黄土高原南部和西部不少地方都是温带落叶阔叶林,像栎树、桦树、山杨这些树种遍地都是。

那时候气候比现在湿润,年均降水量普遍在500毫米以上,够树喝够树长。可后来人越来越多,开荒种地、砍树烧柴、放牧过度,再加上黄土本身疏松、一遇暴雨就哗啦啦往下冲,生态就这么一点点被毁了。

到了上世纪中期,很多地方几乎成了“和尚坡”,水土流失严重到黄河每年要带走十几亿吨泥沙,那叫一个触目惊心。

但这事儿没到绝路上,从1999年开始,国家启动退耕还林还草工程,陕北、甘肃、山西这些地方最先动起来。政策很实在:你把坡耕地退了,种上树或草,国家给你粮食和补贴。

老百姓一看,种地收成不好还费劲,不如响应号召搞绿化,日子反而有保障。这一干就是二十多年。

根据国家林草局发布的《中国林业和草原统计年鉴》,截至2022年,黄土高原实施退耕还林面积超过1.5亿亩,森林覆盖率从原来的不到10%上升到现在的接近20%,局部地区像延安,林草覆盖率甚至超过了80%。

这不是简单撒点种子就完事,而是讲究科学搭配:阴坡种油松、侧柏,阳坡种刺槐、柠条,沟道里栽灌木固土,山顶上搞封育禁牧,让自然慢慢恢复。

时间一长,雨水留得住,土壤肥力回升,小动物也回来了,生态系统就这么一点一点活了过来。

至于沙漠能不能变绿洲,答案也是肯定的,但有个大前提:得有水。沙漠不是不能绿化,关键看你有没有条件。

像内蒙古的库布其沙漠,过去被称为“死亡之海”,可人家靠着黄河的水引过来,再结合滴灌技术,在沙丘上种起沙柳、梭梭、花棒这些耐旱植物。

中国科学院西北生态环境资源研究院的长期观测数据显示,经过三十多年的治理,库布其沙漠三分之一的面积得到了有效控制,部分区域甚至形成了小型湿地。

再比如宁夏中卫的沙坡头,通过麦草方格固沙法,先把沙子固定住,再逐步引入植物,如今那里不仅有了植被,还建起了光伏电站,实现了生态与经济双赢。

不过要明白,这种绿洲不是天然形成的,而是靠人力、技术和水资源支撑起来的,属于“人工绿洲”。没有持续的水源补给,树苗根本活不了几天。

也不是所有沙漠都能这么整,像塔克拉玛干腹地,年降水量不足50毫米,地下水埋藏极深,目前条件下大规模造林就不现实。

国家林草局明确指出,防沙治沙要坚持“宜林则林、宜草则草、宜荒则荒”的原则,不能盲目追求“全域绿化”。

真正的目标不是把每个沙窝子都变成树林,而是阻止沙丘移动,减少风沙危害,恢复局部生态功能。比如在戈壁地带,哪怕只长出一层低矮的骆驼刺或红砂,也能起到固沙作用,这就够了。生态修复讲的是顺势而为,不是跟自然硬刚。

回头再看黄土高原,它能不能彻底回到几千年前那种原始森林状态?大概率是难的。现在的气候条件和古代不一样,全球变暖背景下,北方降水虽有波动,但整体水分条件不足以支撑大面积原始林再生。

而且人类活动密集,土地用途多元,完全还原原始生态既不现实也没必要。但我们完全可以把它建成一个以森林草原为主、人与自然协调共生的可持续生态系统。

事实上,现在很多地方已经做到了,春天山桃花开,夏天绿荫遮地,秋天果子挂枝,冬天也有常绿树撑场面。老乡们不但环境好了,还能靠林下经济、生态旅游增加收入,日子越来越踏实。

黄土高原变绿、沙漠生出绿洲,不是神话,也不是一时热闹,而是中国人用几十年光阴,靠着科学规划、政策支持和全民参与,一点一滴拼出来的成果。