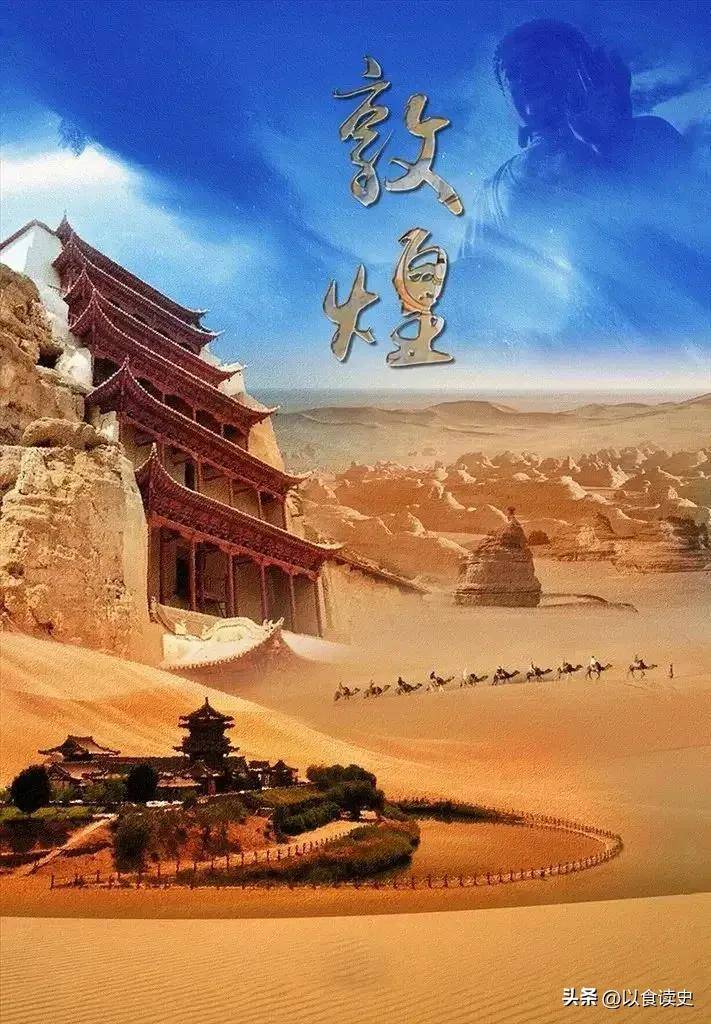

敦煌,历经近两千年的历史沉淀,一直是中原王朝管理边疆和进行对外交流的关键所在。它像一面镜子,真实地反映并记录了历代中原王朝的国力和西域的历史纷争。每当中原发生变动,敦煌就成为那股力量波动的共鸣点,它的历史与文化随着中原的波澜起伏不断变化。

一、城池建造

1、敦煌的地理与历史背景 公元前111年,大汉王朝经过长达近三十年的艰苦开疆拓土后,决定设立敦煌郡,并开始建城。这一决策标志着敦煌走进了一个全新的历史篇章,开启了它千年文化的历程。敦煌所处的这片辽阔戈壁,经过岁月的洗礼,成了沙漠中的一片绿洲,悄然焕发着生机。 敦煌虽然远离中原的繁华与长安的盛大,但它在这片偏远戈壁的土地上,扮演着举足轻重的角色。初期建城的目的,一方面是为了防御塞外的敌人入侵,另一方面也是为了满足帝王扩张领土的野心。也许更重要的是,中原王朝渴望与域外文化进行交流与融合。无论具体原因如何,敦煌的建设无疑回应了当时对战略防御与文化交流的迫切需求。

如今在卫星地图上看,敦煌的自然条件似乎并不适合建城。南面是几乎无法逾越的青藏高原,北面是草原辽阔且被匈奴控制,西面则是广袤沙漠,远离人烟,只有东面有条连接中原的河西走廊,峡谷之间绿洲相连,这条路线自古以来便是沟通西域与中原的重要通道。 2、建造敦煌城的艰难 在古代的自然环境下,敦煌的建设尤为艰辛。依赖祁连山融水的疏勒河虽为这片荒漠带来了生机,但常常被沙漠吞噬。敦煌周边的游牧民族曾在此安定生活,但随着匈奴的崛起,原有的生态秩序被打破,边疆的防务显得尤为重要。

今天,我们无法重现古代敦煌城的辉煌,只能通过遗址和残垣来感受那段历史的伟大。敦煌的建造不仅是军事防线的建立,更是文化交融的象征。在东方的儒道文化、南来的佛教文化与西域的阿拉伯、希腊文化相互交织下,敦煌成为东西文化交融的重要舞台,成就了这座文化名城的千年传奇。

二、设置驿站 1、悬泉置遗址的发现

敦煌与长安遥相呼应,相距三千里。敦煌的建城不仅仅是出于军事防御的需要,也标志着中原王朝对西域战略布局的开始。这一战略转变让敦煌成为了一个枢纽,而如何在这片荒凉边陲保持城市运作,成为了一个难题。1987年,一项重大发现揭示了这段历史的真相。

悬泉置遗址位于敦煌市东60公里的瓜州至敦煌公路附近,这里曾是汉唐时期丝绸之路上的重要官道。悬泉之所以得名,是因为山坡上有一股泉水从悬崖流出,为路人提供了珍贵的水源。悬泉置不仅是一个驿站,更是西域与中原之间交流的关键节点。

2、悬泉置的接待能力

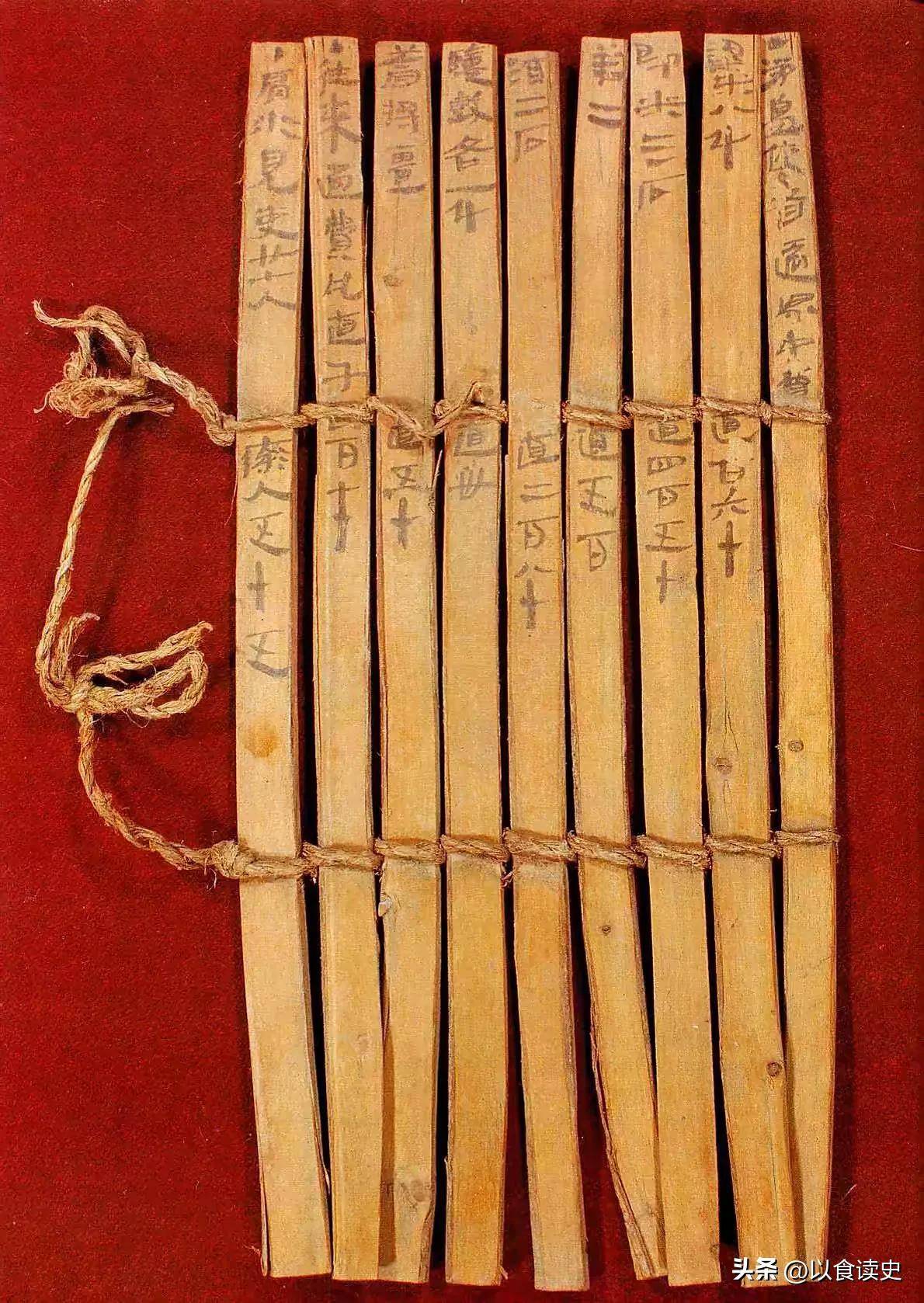

考古发现表明,悬泉置当时已拥有完备的设施。这里不仅设有办公区、客房、马厩等,还能够一次接待500人,最大时可容纳1500人。这个驿站对丝绸之路的畅通发挥了重要作用,曾接待过西域的王侯与西汉的外交使节。在悬泉置遗址出土的简牍中,记录了大量关于运输、贸易及文化交流的资料,首次证实了丝绸之路的运营情况以及这一地区的国际联系。 3、汉简背后的历史

悬泉置遗址出土的大量汉简为我们了解丝绸之路的运作提供了重要线索。这些简牍记录了当时的交通路线、驿站设置以及西域与中原王朝的互动。它们不仅反映了边疆的军事需求,还揭示了中原王朝如何通过这些基础设施保持西域的安定。通过大量设立驿站,中原的统治体系得以顺利运转,保障了西域的稳定与畅通。

三、屯田农耕

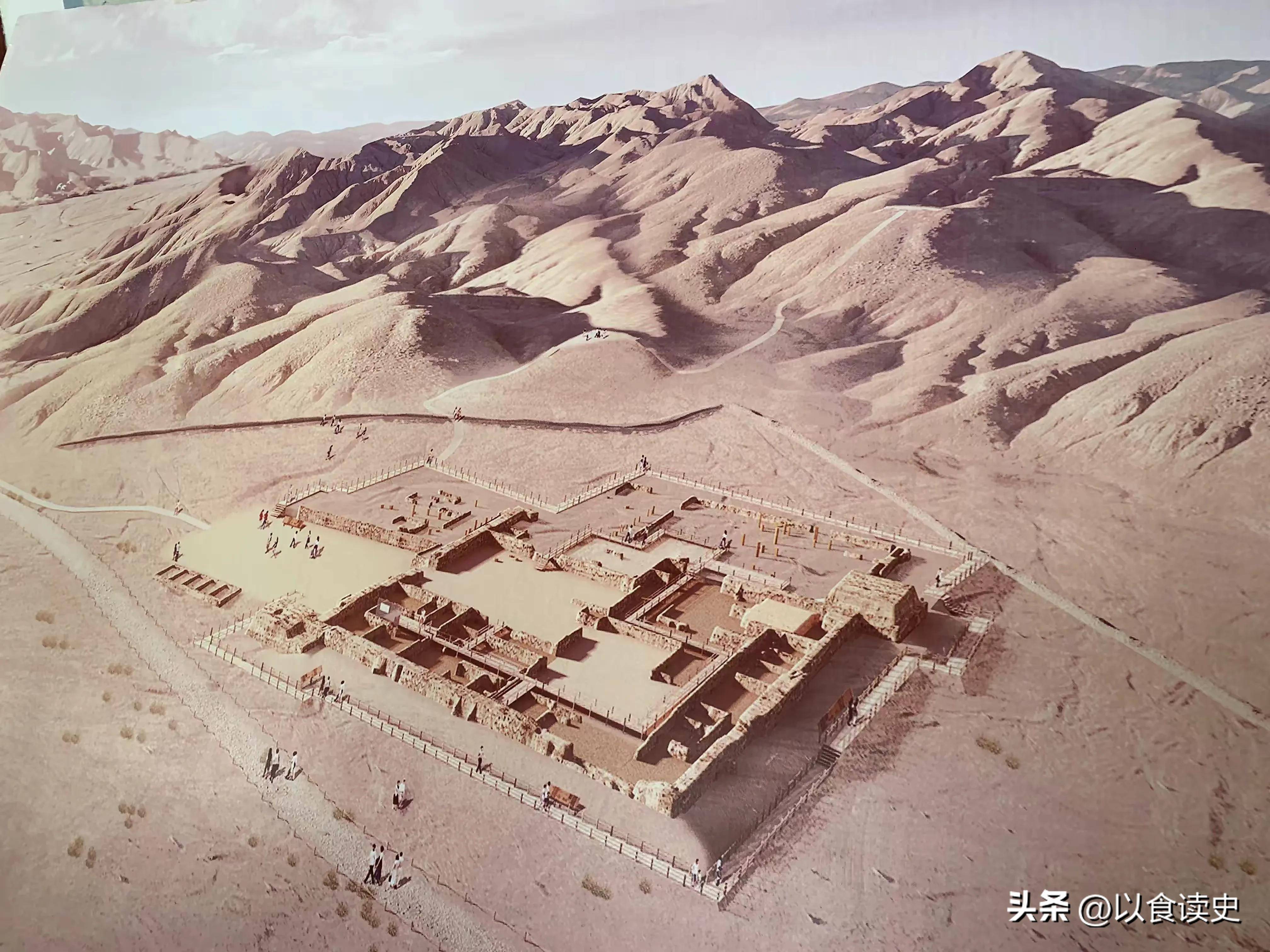

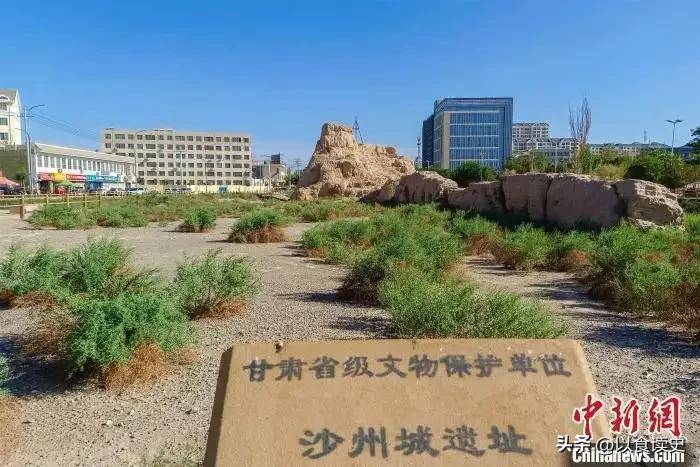

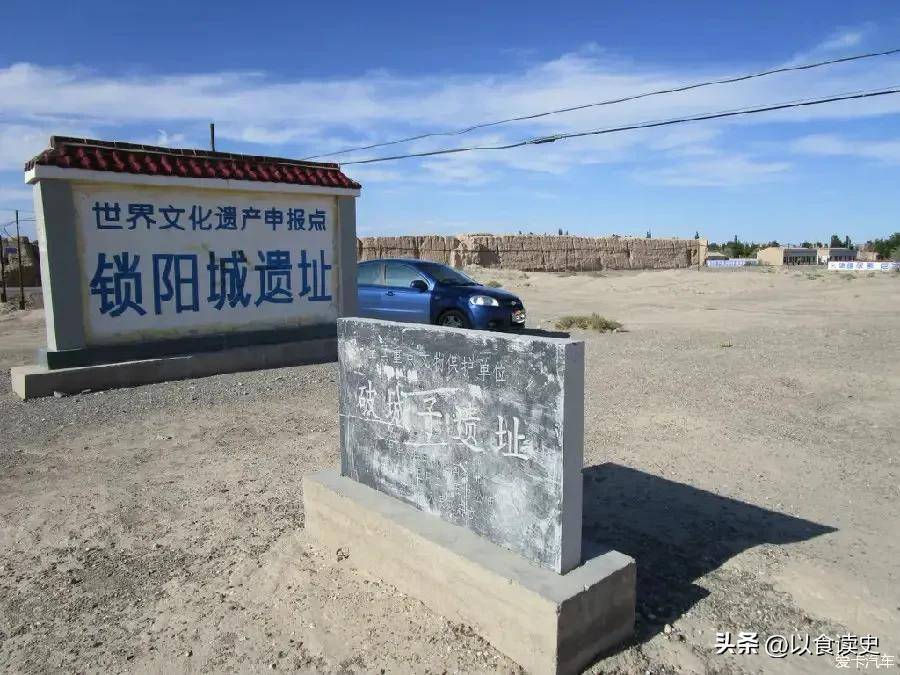

1、锁阳古城的遗址 锁阳古城遗址位于如今瓜州县东南68公里的戈壁荒漠中。古城的建造标志着汉朝在西域推进农业化的进程。尽管这座城市位于荒凉的沙漠中,但它通过水利灌溉和农业技术为大量军队提供粮草,成为汉代屯田制度的代表,见证了中原农耕文明在西域的生根与发展。

2、农耕文明的传播与渗透

自汉代开始,河西地区的屯田活动逐渐扩展。作为屯田的核心,锁阳古城不仅成功解决了粮食问题,还将先进的农业技术与灌溉系统引入这片土地。通过大量的水利工程与精心的农业规划,敦煌及周边的农田得到了发展,逐渐形成了以农业为基础的城邦文明。 3、粮仓建设与战略储备

大方盘城是汉代的一大粮仓,位于敦煌西北,是丝绸之路沿线重要的军事物资储备点。这个仓库不仅保证了边防的粮草供给,还成为整个河西地区军事供应的核心。通过实施屯田制度,汉朝有效解决了边疆补给问题,大大增强了防线的稳定性。 四、中原文化的西进

1、凉州词的诗意展现

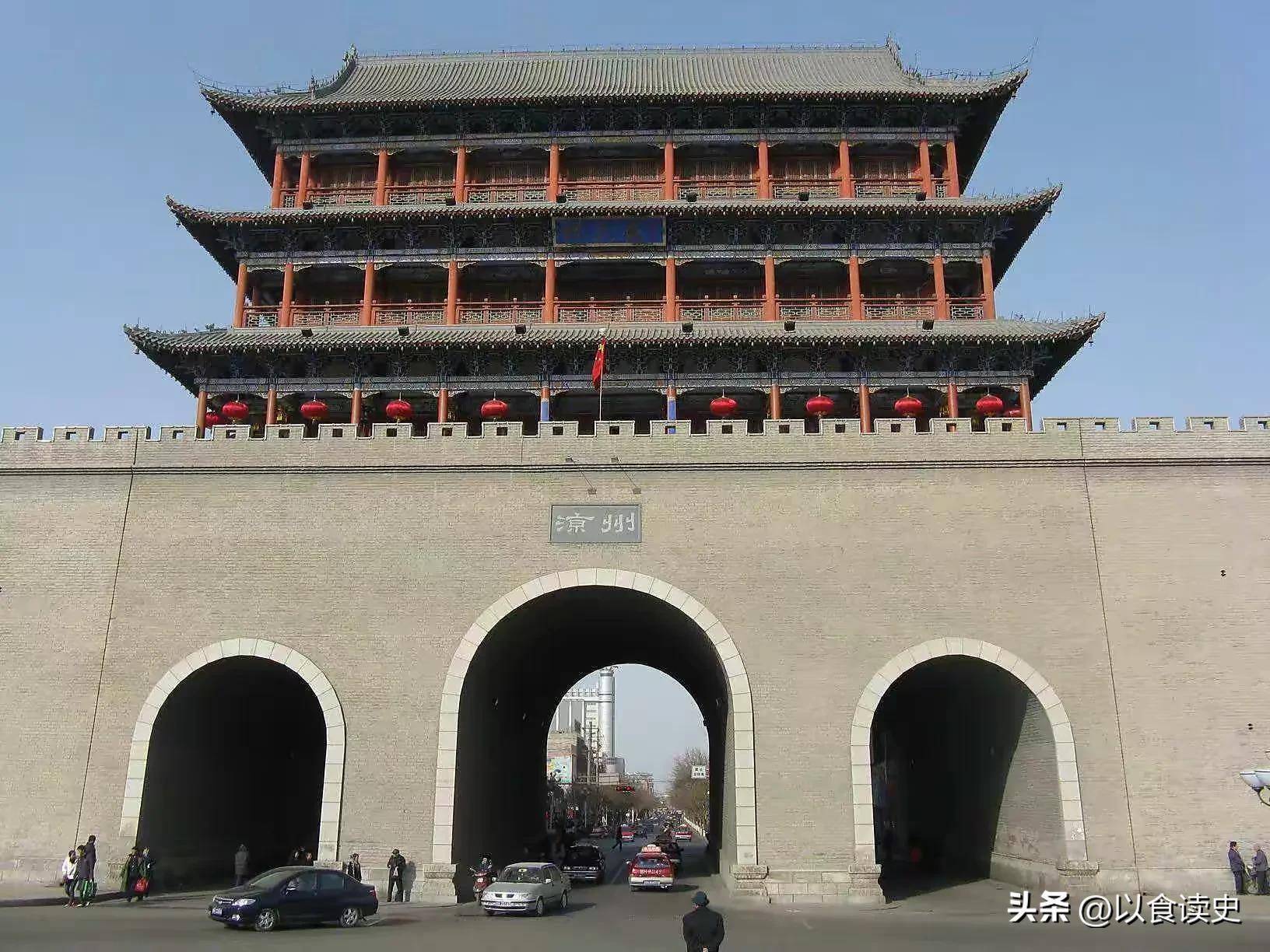

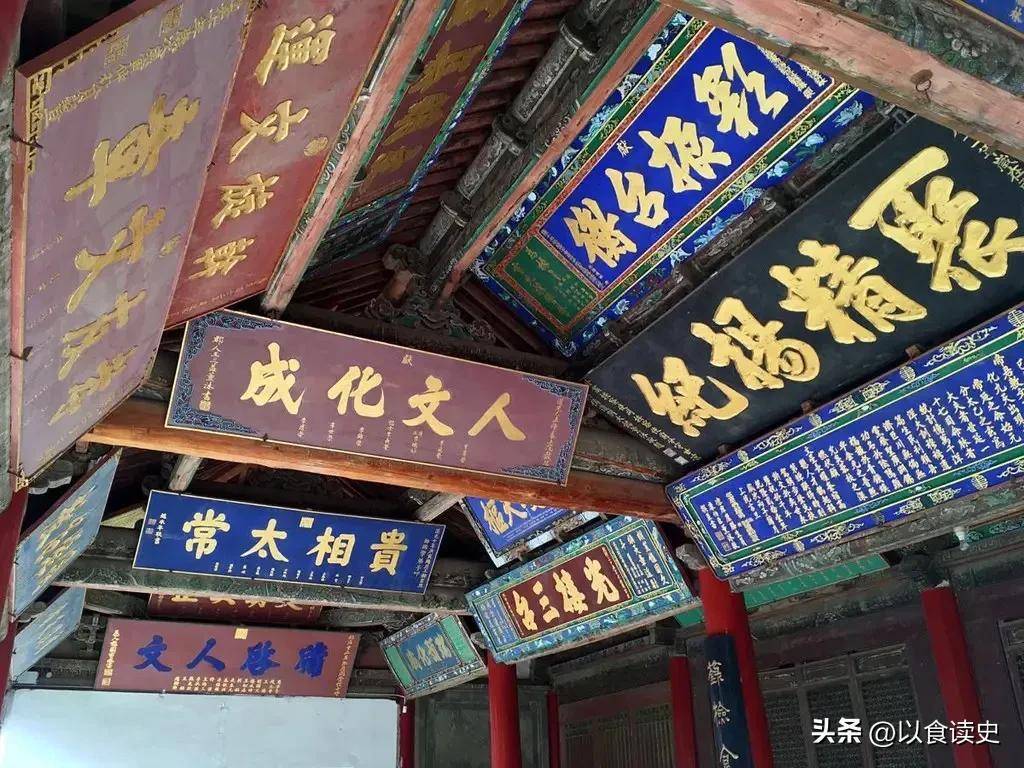

唐代诗人王之涣的《凉州词》通过诗句描绘了大漠的荒凉景象,也反映了丝绸之路上的文化交汇。凉州词作为一种曲调,融入了中原文学的浪漫与豪迈,成为唐代诗歌的亮点,也体现了丝绸之路文化的独特氛围。 2、武威:儒学的传播中心

武威是凉州词的发源地,也是儒学在西域传播的重要节点。武威文庙的存在象征着儒家文化在远离中原的地方扎根发芽。即使历史风云变幻,文庙依旧巍然屹立,见证了中原文化在边疆的深远影响。

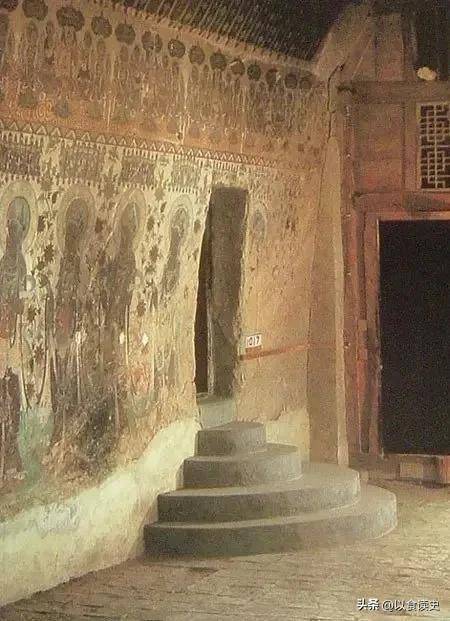

3、儒家文化对吐蕃的影响 尽管敦煌曾被吐蕃占据,但中原的儒家文化依旧在这一地区得到传承,并对吐蕃产生了深远的影响。敦煌藏经洞出土的文献中,显示了儒学经典的翻译与传播,这些文献成为了丝绸之路文化交融的宝贵见证。

4、道家文化的西行 唐代盛世时,道家文化也通过敦煌向西域传播。敦煌莫高窟中的道观建设,既是佛教的延续,也见证了道家文化在丝绸之路上的广泛影响。