你比曾国藩强在哪?”慈禧这一问,杀招尽显

清朝末年,内忧外患,风雨飘摇,一个帝国的命运就像病入膏肓的老人,靠几位忠臣苦苦支撑。而左宗棠,正是这个时代最硬的一块骨头。

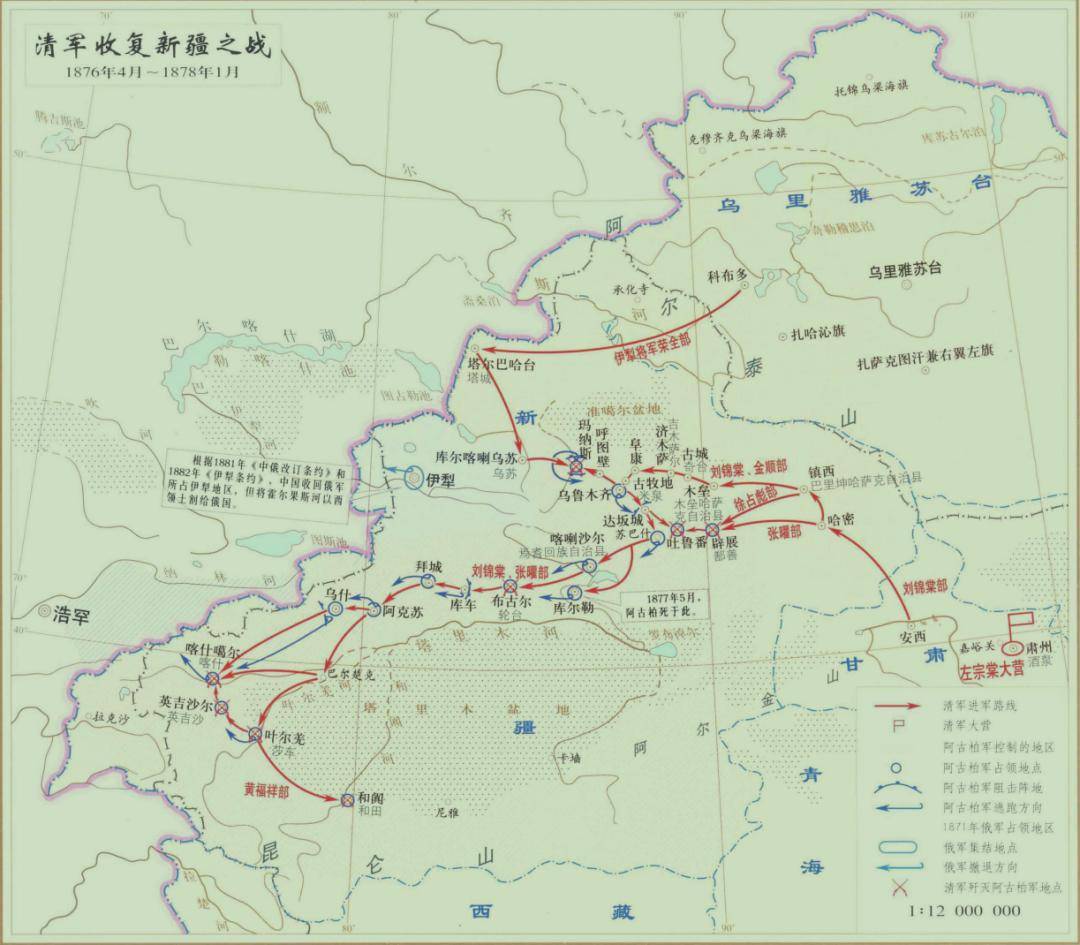

他不是贵族出身,也没有显赫门第,靠一股子不服输的劲儿,从湖南一个地方小幕僚,一路干到封疆大吏,最后抬棺西征,把新疆从沙俄和阿古柏的手里夺了回来,直接为大清收回了六分之一的国土。

你以为这下应该是“功成名就、衣锦还乡”?错了,在清廷,尤其是在慈禧太后面前,功高盖主从来都不是一件好事。

左宗棠回京,百姓夹道欢迎,传颂功绩,称他为“活圣人”,这场面在北京城简直是万人空巷。但就在这片沸腾的欢呼声背后,紫禁城里的气氛却冷得像深冬的冰窖。

慈禧太后一边捻着佛珠,一边冷眼旁观,心里却早已不是滋味。她当然知道收复新疆是天大的功劳,可她更知道,这样的功臣,如果不加以钳制,迟早会成为威胁。于是,她抛出那句冷冰冰的问题:“你比曾国藩,强在哪?”

这一问,看似随意,实则杀机四伏。慈禧并不是随口一问,她是精通帝王术的老狐狸,太了解如何用一个问题把人逼进死角。

你说自己比曾国藩强?那你就是狂妄自大,功高震主,找死。你说不如曾国藩?那你等于否定自己,也否定了整个楚军的战功。你说差不多?慈禧分分钟追问:“那为何曾国藩能主动裁撤湘军以示忠诚,你左宗棠为何还不解甲归田?”无论怎么答,都是坑。

而这场博弈的危险程度,远胜沙场。因为在战场上你能看到敌人在哪,能用枪炮解决问题,在宫廷里,你连敌人的脸都看不清,防不胜防。慈禧的问题,其实是对左宗棠的最后通牒:你要么归顺,要么出局。

左宗棠沉默了。他不是没看穿这层意思,而是知道,自己必须给出一个能保全自己、也保住楚军、甚至保住大清体面的答案。

而他最后的回答,不是回避,不是服软,而是一个让慈禧后背发凉、全场震撼的回答:“曾文正公强在识朝廷之内的敌友,臣强在让朝廷之外的强敌知道,谁是我大清的敌人。”

这不是在比忠诚,而是在比格局。左宗棠用一句话,把战场从“宫廷争权”直接拉到“国家安全”的高度。他不是在跟曾国藩比谁更懂为臣之道,而是在说——我左宗棠,是你大清在国际上的底气,是你慈禧最硬的牌。

你要是动我,就是告诉沙俄、英国、日本,大清可以轻易放弃自己的边疆将领,那你觉得他们会放弃觊觎我大清的野心吗?

慈禧听懂了。这一刻,她不是不想再发难,而是不得不收手。因为左宗棠把话说到了国运头上,谁敢拿国家未来做赌注?

她笑了,一种比哭还难看的笑,然后不得不封赏左宗棠,晋为侯爵,赐紫禁城骑马权。你以为她心服口服?未必。但她知道,这一次,她输了。

左宗棠到底强在哪?答案不在宫廷,而在万里黄沙的西北边疆

左宗棠和曾国藩,是晚清最耀眼的双子星。一个文治武功、起于湘军,平定太平天国;一个铁血报国、起于楚军,收复新疆。很多人喜欢把他们拿来比较,但这个比较,其实并不在“谁更会当官”“谁更懂进退”,而是在“谁对国家的贡献更长远、更深远”。

曾国藩强在什么?他是儒家信徒,讲究修身齐家治国平天下。他能在太平天国内乱中力挽狂澜,也能在功成之后急流勇退,解散湘军,不留一兵一卒,让朝廷放心。他的确是“识大体”的典范。但曾国藩的贡献,某种程度上是“内部止血”,是对内的稳定。

而左宗棠强在哪?他强在“对外”的硬骨头。他不是在安抚内部,而是在跟列强硬刚。他敢在国库空虚时,借钱也要打仗;他敢面对沙俄的兵锋,寸土不让;他敢抬棺出征,说“人死疆土在”。

这份精神,不只是对大清的忠诚,更是一种“国家主权意识”的觉醒。在那个列强环伺、国门洞开的时代,左宗棠代表的是中国最后的血性。

你知道左宗棠西征花了多少钱吗?八千万两白银,相当于大清两年的财政收入。放今天来看,那就是几千亿人民币。但这笔钱花得值,因为他不仅收回了新疆,还把俄罗斯从伊犁逼退。

要知道,沙俄可是当时世界上的军事强国之一,而左宗棠靠的是一个被认为“快散架”的帝国残军,愣是打出了对外的最后尊严。

这不是“谁更官场通透”的比拼,而是“谁更撑得起一个国家门面”的较量。曾国藩懂得进退自如,是理想型官员;左宗棠愿为山河赴死,是理想型将领。一个是文臣之首,一个是武将之魂。

而更重要的是,左宗棠的精神穿越了时代。他留下的不只是一个收复的新疆,更是一种态度——国家可以输,但不能怂。你可以不爱左宗棠的脾气,不爱他“死犟死倔”的性格,但你必须承认,在那个“列强说你软就软”的年代,他是为数不多敢硬刚的中国人。

如果没有左宗棠,新疆今天可能就不是中国的了,那六分之一的国土可能早就变成俄罗斯的“中亚一部分”。这不是危言耸听,而是历史上真实差点发生的事。左宗棠用实际行动告诉世界,中国不是谁都能欺负的。

所以,当慈禧问出“你比曾国藩强在哪”时,左宗棠的回答,不仅让慈禧哑口无言,也让历史记住了他的清醒与担当。比起在朝廷里争风吃醋,他更在意的是边疆是否安稳、国土是否完整。

他知道,帝王的权术可以瞬间改变一个人的命运,但国家的命运,却是靠一代代人用命拼来的。

一个为皇权算计,一个为国家拼命,谁高谁低,一目了然

历史上的左宗棠和曾国藩,一个是慈禧心中的“安全牌”,一个是她眼中的“危险人物”。但站在今天,我们更容易看清楚:左宗棠的“危险”,恰恰是因为他不屑于玩弄朝廷权术,他只愿意为国家出拳。这种“危险”,是慈禧不理解的,也是那个时代最可贵的品质。

慈禧之所以忌惮左宗棠,是因为他太真实,太刚硬,不好控制。但正是他这种“不可控”,才让大清在最后的几十年里,还能保住疆土,不至于彻底沦为殖民地。

慈禧用的是帝王术,左宗棠用的是将士血。一个为了稳住朝堂,一个为了守住国门。孰轻孰重,历史已经给出了答案。

而左宗棠的那句“强在让朝廷之外看清我大清的敌友”,不只是对慈禧的回应,更是对所有中国人的警醒。在国家生死存亡的时候,内斗再精彩,也救不了国运。真正的强者,不是宫廷里的权谋家,而是能在沙场上替国家把命拼回来的人。

所以我们今天看左宗棠,不是看一个清朝老臣如何斗赢了太后,而是要看一个中国人,在国家最危难的时候,如何挺直了脊梁。他不是为自己说话,而是为国家撑腰。他的那句“虽远必诛”,不是口号,是用血写下的誓言。

在这个浮躁的时代,我们更该记住这些沉默的重量。左宗棠的“强”,从来不在嘴上,而在脚下那片他用命走过的黄沙。