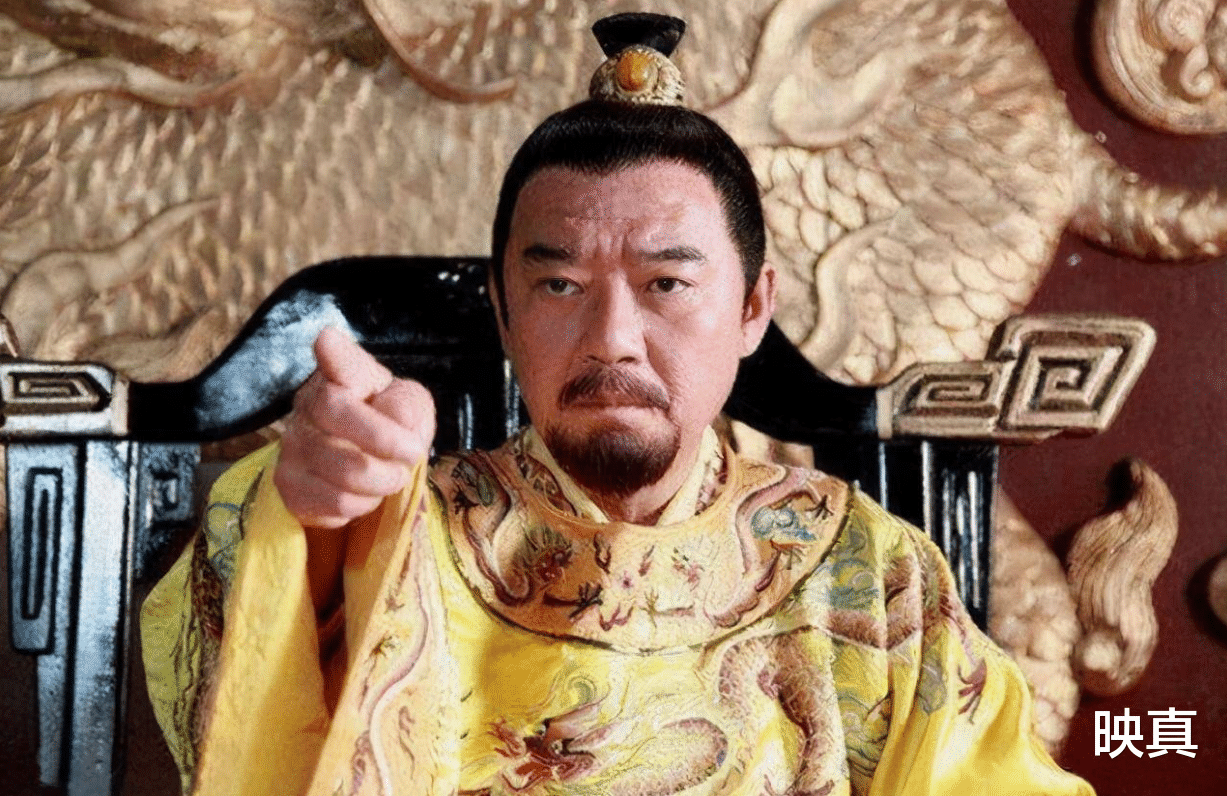

明朝的开国皇帝朱元璋,无疑是一个充满智慧和雄心的君主。自从他踏上了漫长且充满挑战的道路,最终建立了明朝的伟大基业后,登上皇位的他,心中却渐渐滋生了越来越多的疑虑与猜忌。 在他身边的众多功臣中,有一位与他关系尤为亲密,且非常特殊的人——徐达。徐达不仅是朱元璋的老朋友,更是一位非常出色的将领。然而,即便是这样亲近的关系,朱元璋也始终没有完全放下戒备,心中仍对他存有疑虑。

徐达与朱元璋是同乡,并且从年轻时就一直是亲密无间的好兄弟。两人一起经历了艰难的岁月,互相见证了对方的坚韧与勇气,这段友情也为他们后来并肩作战打下了基础。在共同的努力下,他们一同推翻了元朝的统治,为明朝的建立立下了赫赫战功。然而,随着朱元璋登基为帝,兄弟俩的命运开始走向不同的方向。 成为皇帝后的朱元璋,疑心逐渐加重,开始对身边的功臣们进行严厉的清洗。他实施了一系列大规模的打击,包括蓝玉案和胡惟慵案,造成了无数人丧命。在这种复杂而紧张的氛围下,朱元璋也开始试探他最亲近的朋友之一——徐达。

朱元璋心中急切地想确认徐达是否真心忠诚,但他也明白,徐达绝非普通人物。他聪明、深沉,擅长隐忍,这让朱元璋更加心生疑虑。为了试探,朱元璋采取了一些措施,特别是让徐达在一些细节上做出回应。他清楚,徐达绝不会是轻易能被怀疑的人。 每次徐达外出征战,他都严格遵守每年春天出征,冬天归还的规矩。这不仅表明他对朱元璋的无比忠诚,也体现了他对国家的责任感。每次回到朝廷,他总是非常认真地将上将印绶归还,接受皇帝的休沐赏赐。这一举动显示了他谦虚和恭敬的态度,也让他与朱元璋之间的关系更加紧密。

尽管徐达在朝廷中拥有极高的地位和声誉,他从不因此自满,始终保持着谦逊与谨慎的态度。朱元璋曾多次想把旧府邸送给徐达作为恩赏,以表达他对徐达的重视和友情。然而,徐达却始终拒绝了这一提议。他深知,私欲可能会动摇自己的忠诚与公正,因此始终保持朴素的生活方式,避免外界的诱惑。 徐达的这种谨慎、坚韧的性格,不仅让他在朝廷中深受尊敬,也赢得了朱元璋的信任与尊重,并成功消除了朱元璋对他的疑虑。在一个明媚的春日,皇宫内的轻风拂过,柳树随风摇曳。朱元璋坐在华丽的紫檀木棋桌旁,邀请徐达前来下棋,既是为了放松,也是为了进一步考验这位曾经的好友和将领。

朱元璋常常邀请徐达下棋,因为他既信任徐达,又因徐达高超的棋艺而对他充满警惕。徐达的棋艺非常精湛,但这也让朱元璋心中存有戒心。以往的对局中,徐达经常故意输棋,表面上是为了显示对朱元璋的尊敬和友好,也是一种维护皇帝与臣子之间尊卑关系的方式。 然而,这次的对局有所不同,朱元璋决定不再让徐达放水,而是要进行一场真正的平等较量。他明确要求徐达不再让子,这意味着他要通过公平的对决来验证徐达的忠诚。朱元璋此举,显然是在表达他心中的深刻怀疑,想要通过这场棋局来确认徐达的真正立场。

朱元璋坐在棋桌旁,眼睛微微眯起,显得十分专注,显然对这场棋局充满了期待。而徐达则平静地坐在对面,他的目光深邃,显得非常专注,仿佛早已看透整个棋盘的布局。两人都意识到,这一局将不再是简单的游戏,而是一次更为重要的考验。 徐达心里明白,这次的对局与以往不同。他必须全力以赴,不仅是为了自己的名誉和忠诚,也是为了与皇帝之间的友情。他不敢轻视,也不敢放松警惕。朱元璋和徐达的对局变得异常紧张,朱元璋虽然智谋过人,但在棋艺上与徐达的差距明显,他只能通过巧妙的策略来弥补自己的不足。

棋局进行到中午时,徐达突然停下了手中的棋子。这一瞬间,整个房间都仿佛凝固了,朱元璋感到一丝疑惑,便催促徐达继续下棋,想知道究竟发生了什么。 徐达并不急于下子,而是神秘一笑,示意朱元璋看向棋盘。朱元璋低头一看,顿时睁大了眼睛,惊讶地发现棋盘上已经摆出了两个字:万岁。 这一幕让朱元璋心中一阵清明,他顿时笑了出来,终于明白,徐达并不是在追求棋局的胜利,而是在通过这一着棋传达他对皇帝的忠诚与敬意。朱元璋深受感动,豪迈地说道:徐达,你真是我难得的知己和忠臣! 朱元璋对于徐达的机智和忠诚十分赞赏,内心的疑虑瞬间消失。他感受到自己终于真正理解了这位老友,于是决定将这个地方赏赐给徐达,并特别命名为胜棋楼。 这场棋局,不仅仅是一场胜负的较量,更是一次关于信任和友情的深刻交流。通过这盘棋,徐达向朱元璋传递了一个重要的信息:他的忠诚不容置疑。那两个字——万岁,成为了他忠诚无私和坚不可摧的友情的象征。 从此,朱元璋不再怀疑徐达,反而对他的评价发生了根本性的转变。他意识到,徐达为人谦逊、真实,虽然是位高权重的大功臣,却始终不自傲,不忘本心。这种难能可贵的品格让朱元璋深深钦佩,他把徐达视为得力的助手和忠臣,真正地把他当作自己最信任的朋友。

然而,胡惟庸上任后,并未如朱元璋所期望的那样行事。他表面上看似听从朱元璋的命令,但实际上却暗中结党营私,开始集中权力,变得越来越专横。随着权力的膨胀,胡惟庸逐渐剥夺了许多官员向朱元璋上奏的权利,所有奏折都必须经过他审核,如果发现其中有任何不利于他的内容,他便将其销毁。随着时间的推移,胡惟庸周围的小人越来越多,淮西党的势力也愈发强大,而那些忠诚的正直大臣却只能敢怒不敢言。尽管像徐达这样的将领曾多次上报胡惟庸的所作所为,但朱元璋一直未立即采取行动。

胡惟庸的过度膨胀与最终的自掘坟墓 胡惟庸的专横最终导致了朝中腐败和政治秩序的崩溃。一次,刘伯温因病卧床,胡惟庸趁机探望时下毒毒死了刘伯温,而这次毒死事件使得他变得更加肆无忌惮。胡惟庸与李善长结为亲家,联合了其他权臣,任何敢于弹劾他们的官员都会遭遇极其惨痛的下场。此时,胡惟庸不仅在政界拥有极大的权力,甚至还将地方的军政大权集中在中书省,使他几乎掌控了国家的所有军政事务。这些做法显然触犯了朱元璋的底线。比如,他开始使用黄色的龙凤蚊帐,而这种黄色和龙凤图案的装饰品,传统上只有皇帝才有权使用,这无疑是在挑战帝王的威严。除此之外,胡惟庸还开始插手军事事务,做出了一些远超朱元璋容忍限度的举动。

尽管朱元璋曾采取一些措施警告胡惟庸,如任命一些得罪胡惟庸的官员,并调回胡惟庸的亲信进行监视,但胡惟庸依旧置若罔闻,继续独断专行。特别有一件事令朱元璋极为愤怒:胡惟庸的儿子因车祸身亡,胡惟庸却将车夫处死。朱元璋得知此事后,要求胡惟庸为此负责,但胡惟庸毫不悔改。这一事件使得两人之间的矛盾公开化,局势发展到非除掉胡惟庸不可的地步。胡惟庸甚至开始暗中策划谋反,尽管他曾尝试与李善长商议这一计划,但李善长拒绝参与。

胡惟庸案的背后意图 然而,胡惟庸的谋反计划最终在洪武十二年戛然而止。这一年,占城国遣使进贡,胡惟庸却故意隐瞒了这一重要信息,朱元璋得知后勃然大怒。胡惟庸在面对危机时,不但没有悔改,反而将责任推给了礼部,这进一步激怒了朱元璋。最终,朱元璋下令逮捕胡惟庸及其党羽,并将其关押审问。

在审问过程中,胡惟庸的罪行逐渐浮出水面,涂节等人背叛了他,揭露了他毒死刘伯温的罪行,还有官员联手揭发他策划谋反。经过严密的审讯,胡惟庸案牵连甚广,许多官员因此被处决,最终受害者超过三万,其中包括李善长。丞相一职自此消失,胡惟庸案也成为明朝历史上影响深远的重大事件。

朱元璋为何忍耐七年才最终下令处置胡惟庸呢?这背后的原因十分复杂。首先,朱元璋刚刚坐稳江山,国家局势混乱,急需安定政治,因此他并未急于惩处这些曾经帮助他打下江山的老臣。其次,朱元璋并非单纯因为胡惟庸的谋反而决定杀他,更多的是为了完全掌握权力并废除宰相制度。根据《明史》记载:“惟庸既死,其反状犹未尽露……”这意味着朱元璋并没有直接确凿的证据来证明胡惟庸的罪行,而是通过“捧杀”的手段,让胡惟庸的行为最终自取灭亡。通过这件事,朱元璋成功废除了宰相制度,将权力集中在自己手中,为后来的专制体制奠定了基础。