街头巷尾,随便找个话题,总能绕不开一个字——“咳”。咳嗽这事,说大不大,说小也不小,谁没咳过两声?不少人一听别人咳,就开始提醒:“是不是感冒了?”“多喝热水呀。”咳得严重了,才想着是不是肺出问题了。但有些事真不是表面看起来那么简单。

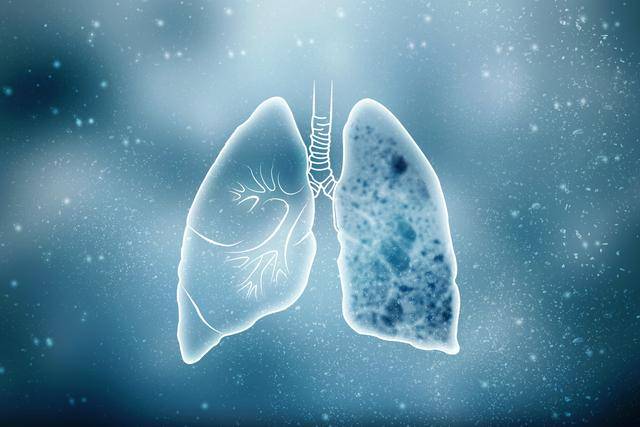

大家都以为肺病的“预告片”是咳嗽,但真正的“正片”常常在更隐蔽的地方开始。有些信号看着像小毛病,实则是肺在大声“喊救命”。要是只当成普通疲惫或者年纪大了身体差点,错过了这几个关键时刻,等真的咳起来时,可能已经是肺功能快撑不住了。

呼吸变浅变快,别只当成累了

一个最容易被忽略的信号,就是呼吸变浅变快。很多人爬楼梯时觉得喘不过气,会说自己年纪大了体力差了。但实际上,不少肺部慢性疾病,比如慢阻肺和间质性肺病,都会在早期出现呼吸表浅、节奏加快的表现。

有研究显示,轻中度慢阻肺患者在病情初期,活动后呼吸频率可比健康人高出30%以上。不是因为累,是肺泡功能开始下降了,氧气交换效率低了,身体为了补氧就只能加快呼吸。

这种“加班”式的呼吸,看着没啥大不了,实则是肺在拼命工作维持身体基本代谢。如果这个状态持续出现,尤其是静坐时也觉得呼吸有点急,那真得警觉了。

手指形状悄悄改变,是长期缺氧留下的痕迹

另一个常常被无视的信号,是手指形状的改变。有人洗完手后忽然发现自己手指肚变圆、甲床凸起,以为是营养好,其实这可能是杵状指的早期表现。

这种改变常出现在慢性缺氧的状态,比如肺气肿、肺纤维化、支气管扩张这些慢性肺病患者中,是长期缺氧刺激下指端毛细血管增生造成的。临床观察发现,在确诊为慢性肺疾病的患者中,超过40%的中晚期患者会出现不同程度的杵状指,而他们大多在出现这个变化前都没怎么注意。

这说明,这类改变并不是“后来才有”,而是早在肺功能减退的时候就悄悄发生了。如果手指原本正常,某段时间内慢慢变得“鼓鼓的”,甚至像小鼓槌,那就该去做肺功能检查和血氧分析了。

晨起头昏脑胀,是二氧化碳在脑子里打转

还有一个信号藏得更深,很多人把它当成睡不好,那就是晨起头昏脑胀。很多中老年人早晨醒来时会觉得脑袋沉沉的、迷迷糊糊,还会抱怨“怎么越睡越累”。但其实这背后很可能是夜间慢性二氧化碳潴留的问题。

人在睡觉时,肺的通气功能减弱,如果肺功能本来就不好,二氧化碳就容易在体内积聚,而它最先影响的就是大脑。医学上称之为高碳酸血症,临床表现就是头昏、嗜睡、注意力不集中,有时还伴随清晨头痛。

一项针对300例慢阻肺患者的研究发现,超过60%的患者在确诊前都有清晨头昏的表现,却几乎无人意识到这是肺功能下降的信号。大家以为是失眠、血压低、天气闷,但实际上,二氧化碳已经在脑子里打转了。头昏脑胀不是睡少了,而是肺没能把废气及时排出去。

这三个信号单看都不算什么大事,可怕的是大家都太容易忽略。真正等到咳嗽、咳痰甚至咳血的时候,病情往往已经不在早期了。肺部疾病不是一天两天形成的,而是长期一点点积累出来的结果。

当肺功能开始下降时,身体会悄悄调节呼吸节奏、调动血管系统,试图维持平衡。但这些“补救措施”终究不是长久之计,一旦肺部损伤过了某个临界点,再怎么努力也无法完全恢复。

其实,很多慢性肺病是可以早期发现的,关键就在于能否看懂身体这些“偷偷说话”的方式。现在大家都讲要体检,但普通的体检报告里基本不会涉及肺功能检查,血氧也不是常规项目。

尤其是年轻人,不抽烟、没咳嗽就以为自己和肺病八竿子打不着,但其实早期间质性肺病和某些免疫性肺部疾病,往往没有明显症状。如果出现持续几天的轻微呼吸困难,或睡眠时总觉得胸闷,那就值得深入检查一下。

也有不少人对肺病抱有误解,总以为不抽烟就不会得。但事实并不是这样。中国非吸烟者肺癌发病率在女性中已接近40%,其中有不少人是由于空气污染、厨房油烟、二手烟、长期免疫异常等多种因素所致。

更不要说,慢阻肺目前在中国成年人中的患病率已接近13.7%,并且绝大多数人都没有确诊。有人咳了三个月才去医院,一查已经是中度慢阻肺;有人觉得自己气短是年纪大了,实则是肺泡萎缩,早已不堪重负。呼吸这件事每天都在做,正因为太过熟悉,反而容易让人忽略它出了问题。

不是所有肺病都来得猛烈,有些疾病甚至几年才发展到症状明显,但这也恰恰说明了提前识别的重要性。越早发现,越容易控制甚至逆转。

而这三个信号,其实就是肺部在对外“呼叫”,看似平常,背后却藏着系统性的预警。呼吸变浅、手指变圆、早晨头晕,这三件事如果能引起足够重视,就可能把许多肺部疾病拦在“恶化”之前。

在临床上,医生也越来越重视非典型症状。像晨起高碳酸血症,已经被纳入不少慢阻肺管理指南中的评估标准。杵状指更是被视为长期低氧血症的体征之一,常用于辅助判断疾病严重程度。

而呼吸频率也早已不只是重症监护的评估工具,如今在家庭随访中也开始使用便携式设备记录。这一切说明,医学在进步,判断方式越来越细化,但人们自身的警觉却仍显不足。

要想真正防住肺病恶化,靠的不是等咳嗽来“提醒”,而是对这些不被重视的信号有更多了解。不是每次气喘都能等着医院来处理,身体的信号才是最前线的警报器。

理解这些警告,不只是多了解一点知识,更是为自己争取时间。毕竟,身体有时不说话,但它做的每一个小动作,都是在“提醒”。

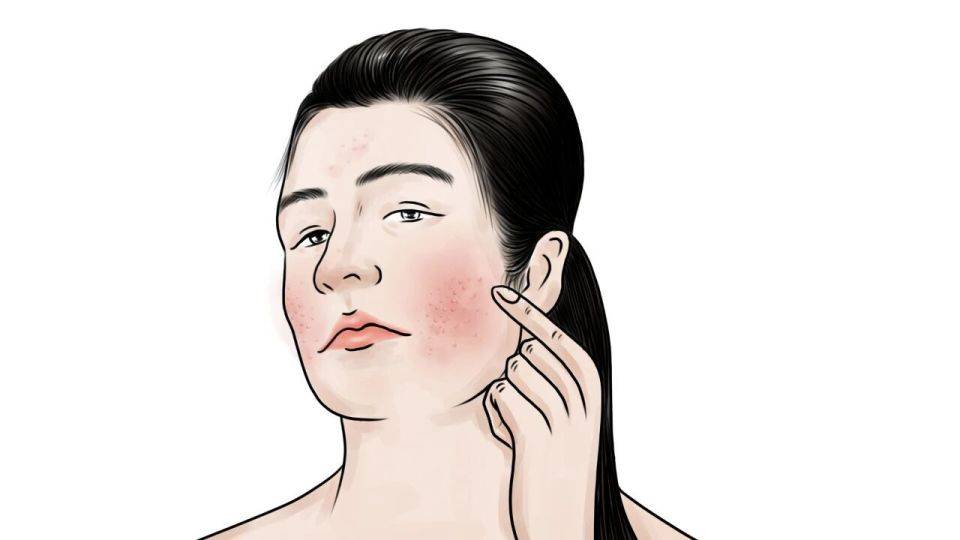

肾脏作为人体重要的代谢和排毒器官,其健康状况往往会通过身体的多个部位显现,皮肤就是其中一个重要的信号窗口。当肾脏功能出现异常时,体内的毒素和代谢废物无法及时排出,就可能反映在皮肤上,出现各种异常症状。有道是,“肾脏好不好,皮肤早知道”,肾脏功能下降时,体内毒素堆积、激素失衡、水分代谢紊乱等问题,会直接反映在皮肤状态上,当皮肤出现这4个异常表现时尤其需要警惕。

1.皮肤瘙痒难耐

皮肤瘙痒是肾脏疾病患者较为常见的症状之一,只不过很多人出现皮肤瘙痒时,会首先想到是皮肤问题引起的。实际上,当肾脏功能受损时,体内的尿素、肌酐、尿酸等代谢废物无法正常排出,会在体内蓄积。这些有害物质会随着血液循环到达皮肤,刺激皮肤的神经末梢,从而引起皮肤瘙痒,这种瘙痒通常比较顽固,多为全身性瘙痒,有时会伴有烧灼感,在晚上睡觉或安静状态下会更加明显。

而且,单纯使用止痒药膏或抗过敏药物,往往效果不佳,只有当肾脏功能得到改善,体内毒素水平降低后,瘙痒症状才会有所缓解。

2.皮肤发黄、晦暗无光

健康人的皮肤通常呈现出红润、有光泽的状态,而当肾脏出现问题时,皮肤颜色可能会发生改变,变得发黄、晦暗无光。这主要是因为肾功能受损,胆红素的代谢和排泄会受到阻碍,从而引起皮肤发黄,这种情况在医学上被称为肾性黄疸。

此外,肾脏疾病还会影响身体的造血功能,导致肾性贫血。贫血会使皮肤失去血液的滋养,变得苍白、晦暗,缺乏光泽,同时还可能伴有乏力、头晕、心慌等症状。如果发现自己的皮肤长期发黄、没有光泽,且伴有上述贫血症状,应及时到医院检查肾功能和血常规,排除肾脏疾病的可能。

3.皮肤出现皮疹、瘀斑

部分肾脏疾病患者可能会出现皮肤皮疹的症状,这些皮疹的形态各异,可能是红色的斑点、丘疹,也可能是荨麻疹样的风团,多分布在四肢、躯干等部位,有时会伴有瘙痒或疼痛感,这种皮肤皮疹通常与肾脏疾病的免疫炎症反应有关。此外,当肾脏功能严重受损时,体内的凝血功能会出现异常,会导致身体容易出现瘀斑。

这些瘀斑通常没有明显的外伤史,可出现在身体的任何部位,大小不一,颜色从紫红色逐渐变为青色、黄色,最后慢慢消退。如果皮肤反复出现不明原因的皮疹或瘀斑,应警惕肾脏疾病的可能,及时就医进行相关检查。

4.皮肤干燥、脱屑

正常情况下,皮肤会通过皮脂腺分泌皮脂来保持湿润和弹性。而肾脏疾病患者由于体内水分代谢紊乱,可能会出现皮肤干燥的情况。不仅如此,肾脏疾病还会影响体内维生素A的代谢和吸收,维生素A是维持皮肤黏膜健康的重要营养素,缺乏维生素A会导致皮肤角质层增厚、干燥、脱屑,甚至出现皮肤粗糙、皲裂等症状。

尤其是在秋冬季节,气候本身就比较干燥,肾脏疾病患者的皮肤干燥、脱屑症状会更加明显。如果皮肤长期干燥、脱屑,且通过涂抹润肤霜等方式无法有效缓解,应考虑是否与肾脏健康有关。

肾脏健康与全身健康息息相关,皮肤出现异常时别忽视。关注身体发出的信号,才能更好地养护肾脏,为身体健康打下坚实基础。