当长春亚泰和青岛海牛这两支陷入降级区的队伍,在联赛临近结束时突然爆发出三连胜的强大势头时,这一反转背后究竟是励志的绝地反击,还是中国足球惯有的荒诞幽默?这场表面上充满热血,实则荒谬的保级大战,揭开了中超联赛长久积累的诸多问题。

保级线上的奇异同步

在本赛季倒数第三轮前,长春亚泰和青岛海牛的战绩都异常糟糕,分别以1胜2平7负和4平6负的成绩深陷降级区。然而,回顾两队的历史对决,青岛海牛曾在主场以3-0大胜亚泰,而亚泰也曾在主场小胜海牛,彼此交锋本就充满变数。如果两队最终真能在最后阶段上演三连胜的奇迹,这种“精准配合”的保级步伐无疑会让人产生怀疑。尤其是在天津津门虎、北京国安等对保级无关紧要的球队,面对保级球队时突然“断电”的情况,这种中国足球特有的“雪中送炭”式帮助,本质上是在践踏竞技体育的精神。

制度缺陷下的伪悬念

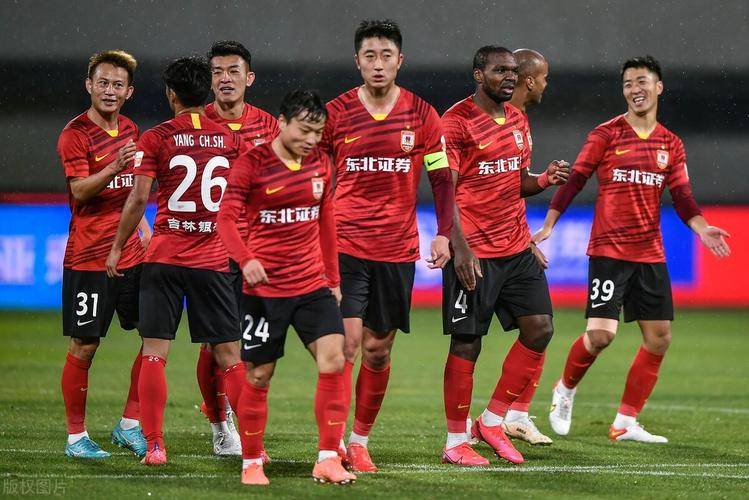

更令人遗憾的是,这种保级的乱象暴露了中超球队普遍存在的职业精神缺失。某些中游球队早早进入了“养生模式”,既没有亚冠目标,也不担心降级,沦为联赛中的“人情提款机”。而保级队的最后爆发往往依赖对手的消极表现,这种畸形的生存逻辑导致联赛质量的持续下滑。回顾青岛海牛战胜亚泰的比赛,韦林顿·席尔瓦的梅开二度固然精彩,但若对手因各种原因未尽全力,这场胜利便成了虚假的繁荣。

保级成了表演艺术

令人讽刺的是,这种暗藏默契的比赛通常被包装成“顽强保级”的故事。长春亚泰的防线忽然变得稳固,青岛海牛的进攻线莫名恢复活力,若这些“技术性调整”恰好发生在保级的关键战役中,其真实性便值得质疑。尤其是当青岛西海岸等相关球队参与其中时,所谓的“城市荣誉保卫战”更容易沦为利益输送的幌子。在中国足球历史上,末轮“你赢3分我进4球”的精准卡位早已屡见不鲜,这种集体的行为艺术不仅伤害了球迷的热情,更严重影响了联赛的公信力。

联赛的真正意义应该是纯粹的竞技对决,而非精心设计的舞台表演。当保级大战变成了猜谜游戏,中超球队的胜负不再依靠实力,而是与“人情世故”紧密相关,这样的联赛只不过是一场自我欺骗的盛宴。或许,比降级更可怕的,是中国足球已经习惯在虚假繁荣中自我麻醉的生存哲学。