秦国从未出现昏君,却用了163年、六位君王才完成统一。你一定好奇,“虎狼之国”为什么不赶紧展现威风? 别急,这背后有着不为人知的复杂故事。

从商鞅变法到人才引进,再到制度深度调整,秦国并非一步登天。它如何一步一步,在竞争激烈的战国中逆袭成功?今天,我们就来揭开这背后的真相,看看这个“没有昏君”的国度,如何经历漫长的统一之路。

都说虎狼之国,可狼也要磨牙!

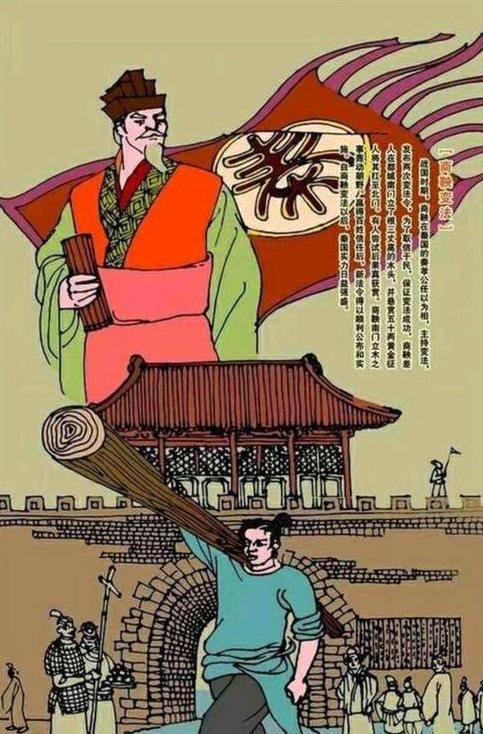

公元前361年,秦孝公站在咸阳宫台阶上,望着漫天的黄沙,心里琢磨:“秦国能不能翻身,靠的可不是风沙,而是法治。”

这时,商鞅,那个硬核法家,带着他那副决不妥协的态度,走进了咸阳。

这位法家硬茬子,上来就给秦国开了个猛药:废井田、重军功、强户籍、搞连坐,谁不配合?砍!

可没办法,秦国那时一穷二白,人才稀缺,就得狠来。商鞅对秦孝公说:“不狠点,怎么能干大事?”

于是商鞅把法家思想推到了极致,哪怕一根稻草都得掰得干干净净。这就为秦国未来的强大打下了基础,逐步从“蛮夷之国”变成了战国最具竞争力的强国。

虽然有些人不喜欢商鞅,但从结果来看,他这套 法治体制 刚好适应了战国末期的乱世。接下来的几年,秦国在商鞅的制度改革下,迅速崛起,军事力量强大,经济渐渐好转,人民的生产力被激发,整个国家像发动了一台巨大的战争机器。

秦惠文王继续沿用法治架构,秦昭襄王请出范雎搞“远交近攻”,秦孝文王只当了三天也没机会瞎折腾,秦庄襄王则架起了嬴政上位的跳板。

六代人下来,谁也没当昏君的空儿——政令一出,法度即行,该杀的杀,该拆的拆,谁也别讲人情。

问题是,改革这么猛,秦国就能立即统一六国了吗?答案是:“当然不行。”

即便秦国的制度强,外部压力也不小。地理、敌人、人才的短缺,都使得秦国的统一之路走得十分艰难。

那么,问题来了,秦国六世才统一天下,是因为没有昏君吗?其实未必,统一这事,不光靠制度,还得靠时机和耐性。

制度这碗饭,不是谁家都吃得下

要知道,秦国的制度改革不是一蹴而就的。从商鞅变法开始,到最终完成统一,整整经历了 六代君主,每一代人都得给这锅粥添点料,不断调整和完善。

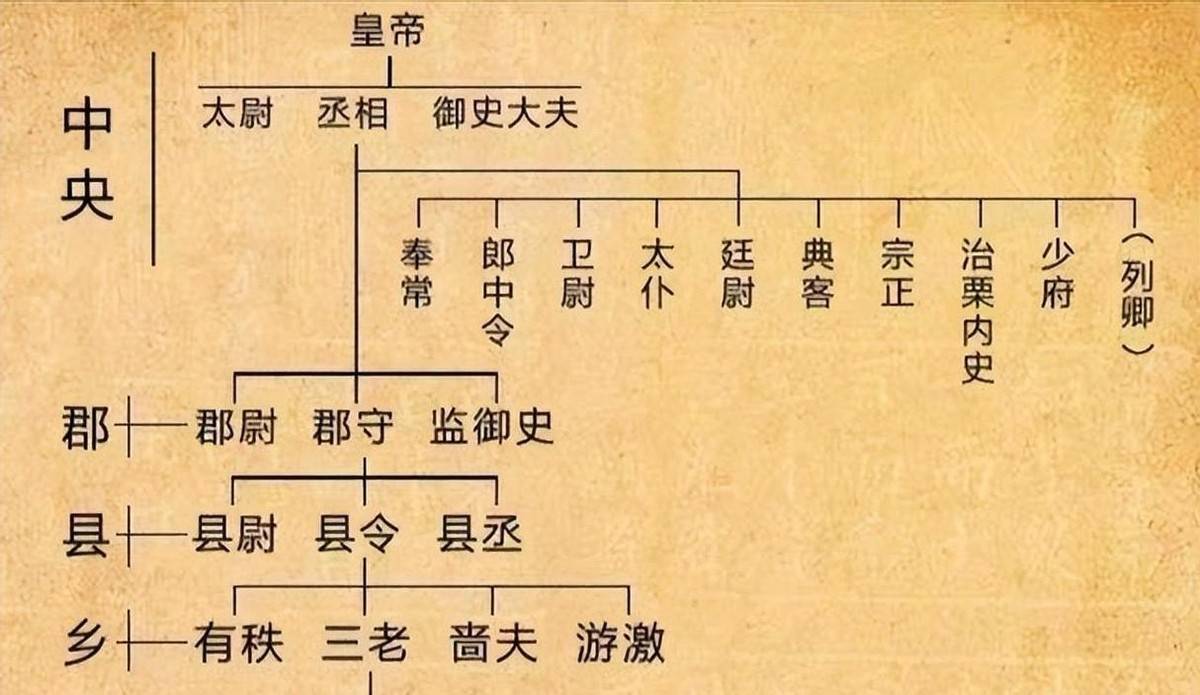

从商鞅开始,秦国便确立了以中央集权为核心的政治体制,构建了郡县制,不再依赖封建领主。

秦国在商鞅之后,继续推动“郡县制”,这玩意儿可不是贴个标签这么简单。

它要让国家的权力一层层直达基层,让每个农户都编到户籍系统里,一丁一口都登记得清清楚楚。

别的国家搞的是“诸侯封地”,你朝廷说了不算,地方诸侯说了才作数。

可秦国搞的是垂直管理,中央说干,县里就得立马干,干不好,连坐。

这就是差距。制度不是空谈,是调资源、调兵力、调粮草的底牌。

到了战国末期,谁能统一,拼的不是谁嘴皮子利索,是谁能把全国变成一台发动机,一声令下,全员运转。

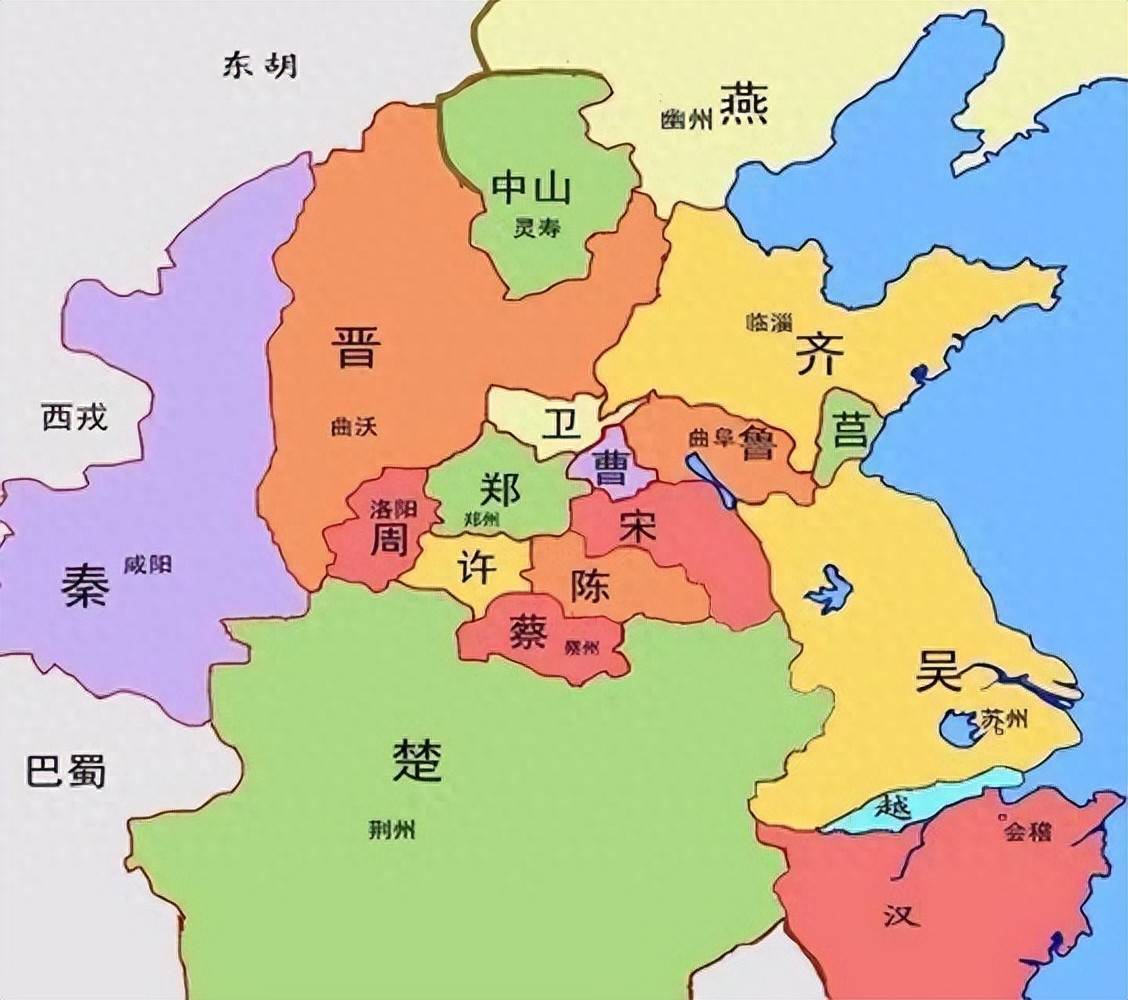

这一点上,东方六国,齐楚三晋,各有短板:

齐国虽然地大物博,但政治权力分散,稷下学宫里全是讲学问的,讲战略的少。

楚国领土广大,却政令不出郢城,地方藩镇各玩各的。

魏、赵、燕虽曾辉煌,但人口资源分散,难形成统筹合力。

反观秦国,一条龙的制度架构、资源调配、军事动员,早就成型了。

郡县制的实施,使得秦国的军事资源得到了高度集中,国家能够快速调动士兵、物资,进行大规模的战争动员。

这样一来,秦国的强大,不是单纯依靠武力,而是依靠制度的力量,这在战国时期的其他六国中是绝无仅有的。

没昏君不等于开挂,统一是场马拉松

好吧,既然没昏君,也有这么强大的制度,那秦国为何花了163年才能统一六国?

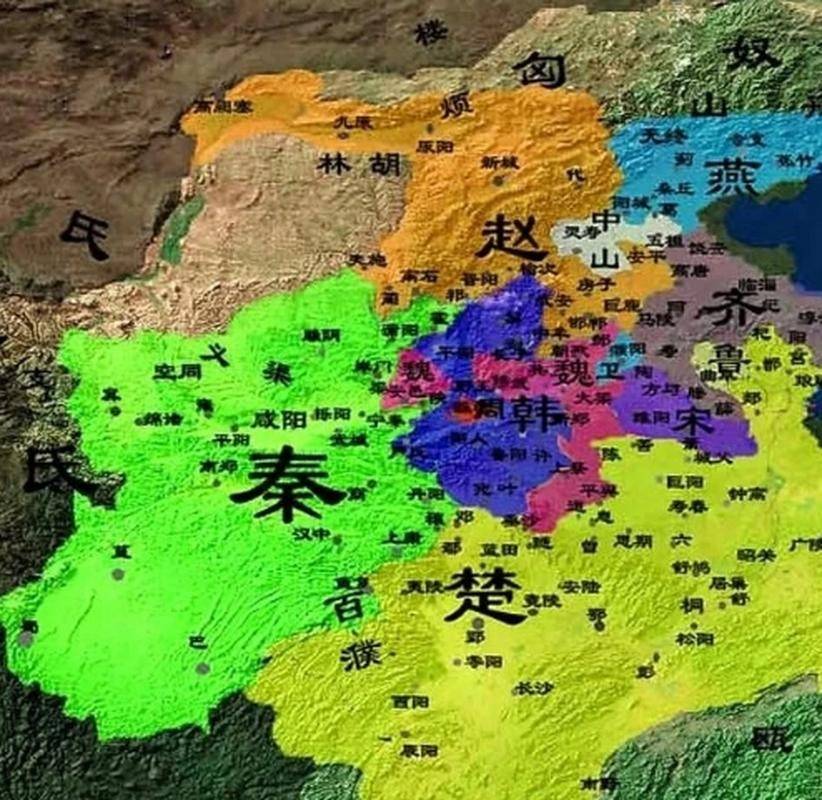

这背后有几个深层次的原因。首先,地理因素。秦国在西北,四面环山,虽然防守容易,但要突破东部那些经济文化发达的国家,难度极大。

函谷关这道天然屏障,让秦国的进攻步伐变得极为缓慢。其他国家在中原的纵深作战空间,令它们即便资源分散,依然可以形成强大反击。

第二个原因,就是外部压力太大。战国末期,秦国要面对的敌人不仅仅是其他六国,还有游牧民族的威胁。

在东方,齐、楚、魏都在极力竞争霸权,魏国更是抢占了先机,曾一度成为最强国家之一。秦国想要不被超越,必须先消除内部的不稳定,再逐步在外部展开战略布局。

而最为关键的,第三个原因是战国末期的“人才竞争”。

各国不仅在军事上较量,在文化、科技上也都在不断发展创新。秦国要通过人才引进和制度整合来提升自己,但别的国家的改革步伐也不慢。

魏国的李悝,齐国的孙膑,楚国的范增,无一不是战国最顶尖的“人才竞争者”。这些人长期影响着战局,秦国不得不一代一代等待敌人内乱或外患,以逐步积累优势。

秦国早期人才短缺,文化落后,怎么办?不讲情怀,讲待遇,给舞台,谁来都欢迎。

最终,秦国在经过数代君王的治理后,秦始皇雄心勃勃,决战定乾坤。凭借数十年的制度积淀,秦国终于能够“一统江山”,顺利完成统一。

东方六国哪怕自己内部腐败,也不愿意人才外流,可秦国不管出身,来了就用,给你权力,给你兵权,给你改革的底气。

可即便这样,六世君王一个接一个,统一还是慢慢磨出来的。