《——【·前言·】——》

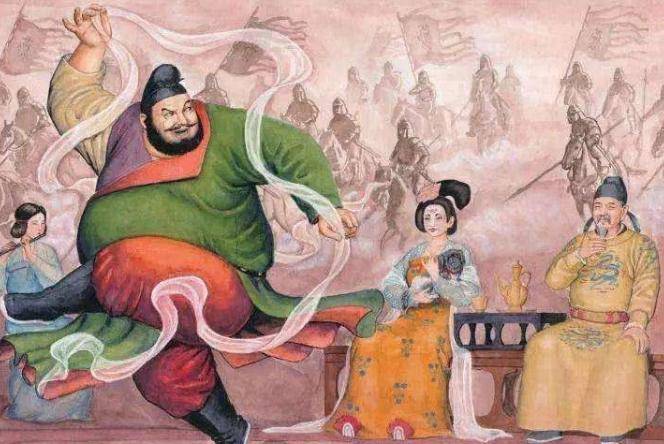

唐朝盛世末期的权力游戏中,杨国忠是舞台中央的主角之一。凭借裙带关系,他一跃成为权臣,却在与安禄山的对局中频频上演高调挑衅。表面上是试探与震慑,背后却是错误的性格判断与过度自信。安禄山的反击如同提前引爆的火药桶,直接把大唐推向安史之乱的深渊。这场由权谋、误判和虚荣织成的危机,细看之下更像一出自编自演的悲喜剧。

从裙带到中枢,权力加速度的副作用

李林甫去世后,中枢权力出现真空。杨国忠依托与杨贵妃的亲戚关系,迅速爬升至宰相之位。他擅长讨好唐玄宗,迎合对方好大喜功的脾性,在朝堂频频出手清除异己。

752年,李林甫家族遭清算,杨国忠成为朝廷核心权力的掌控者。这个位置带来巨大光环,也把矛盾推到他面前——其中最棘手的,就是身兼节度使、握有重兵的安禄山。

安禄山深受玄宗宠信,军权横跨东北防线,手下将士数十万。这种武将一旦与文臣权臣在朝堂形成对立,结局往往是势均力敌的消耗战。杨国忠并未选择稳妥路线,而是主动加压。

朝廷任命与军中权力分配,逐渐成为二人博弈的焦点。安禄山既不愿放手,也警惕杨国忠在皇帝面前做文章。双方隔空交锋的频率上升,气氛愈加紧张。

在玄宗面前,杨国忠多次暗示安禄山有异心,试图用怀疑削弱对方的信任资本。安禄山立刻入京“自证清白”,当面表忠,使玄宗对杨国忠的怀疑降温。

这一来一回,让杨国忠的说服力打了折扣。失去皇帝的完全信任,他选择了另一种策略——不收敛,反而加大挑衅力度。逮捕安禄山在京的亲信与幕僚,就是明显信号。

这种做法在权谋场上属于“逼宫式试探”,风险极高。一旦对方底线被踩,局势会快速恶化。杨国忠坚信自己在朝中的优势能稳住局面,却忽略了武将手握兵权的反制力。

他的自信不仅来自与玄宗的关系,也源于此前几次在权斗中取胜的经验。正是这种惯性,让他在面对安禄山时,低估了军事力量在政治博弈中的决定性作用。

盛世的表象掩盖了权力斗争的暗流。此时的大唐,看似歌舞升平,实则在边防、财政和政治结构上积累了大量隐患。杨国忠的举动,正是在这片易燃的地面上丢下火种。

在朝堂上,他依旧保持着自信满满的姿态。对外,他的动作显得果断、强硬,甚至带着几分表演意味——这正是后来“演技”一词在史家笔下的由来。

挑衅的连锁反应,火药桶被提前点燃

754年至755年间,杨国忠持续在安禄山的权力触角上施压。调兵命令的绕行、属下的拘捕、财政供给的收紧,都是实打实的切割动作。这些措施在安的视角中,是赤裸裸的削权。

唐玄宗在两人之间摇摆。安禄山军功累累,边疆防务多仰赖其节度;杨国忠则是朝中稳固的政权支柱。任何一方的倒下,都会带来连锁风险。

安禄山的态度逐渐强硬。一次朝廷诏令未获执行,军中开始流传“权臣欲除边将”的言辞。情绪在军营蔓延,士兵的忠诚从朝廷转向直接指挥官。杨国忠没有缓和迹象。他坚信施压能让对方屈服,忽视了边将一旦被逼到绝路,反击会比任何文官预料得更快、更猛烈。

755年末,安禄山以“清君侧”为名起兵,数十万大军南下。洛阳很快陷落,形势失控速度超出朝中预期。

潼关是最后屏障,杨国忠下令主动迎战,放弃固守。唐军在缺乏准备的情况下迎敌,结果全线崩溃,长安门户洞开。

大军入侵之时,朝堂一片混乱。杨国忠虽仍在玄宗身边,却已无力回天。他的政治表演在军事洪流面前,变得毫无分量。

随后的撤退过程中,饥饿与混乱引发马嵬驿兵变,杨国忠被当场诛杀,结束了短暂而激烈的权力生涯。

从挑衅到崩溃,不到两年时间。安史之乱就此全面爆发,唐朝由盛转衰的转折点清晰地刻在史册上。

后人回望时,很难分清杨国忠当年的举动究竟是策略失误,还是过度自信的必然结果。但有一点毋庸置疑——那份自信,在历史的回声里成了最大的讽刺。

演到上头,误把边将当群演

安禄山常年扼守东北,手握多镇兵权,军中勋劳一串串挂在腰间。朝堂这端,杨国忠新贵加身,气势正盛。两条曲线彼此挤压,舞台同框避无可避。

权力的镜头一拉近,细枝末节放大成要命的信号。一次诏令绕着边军走了弯路,一纸财政供应多添了审签,京师官员对范阳统军的耳语多了三分酸。表面都叫流程,背后都在试底线。

入京受召那回,安禄山在宫门内外连做了几次“表忠”姿态。玄宗看似释怀,朝中却出现两套解读:一套说人畜无害,一套说笑里藏刀。杨国忠选择后一套,并把节奏拨到更高档。削权不是一句话,削权是连环小动作。京城的幕僚被收拾,驻京的耳目被清理,军中常用物资审核更严。每一刀都不见血,每一刀都能止血。看似温和,疼点很准。

安禄山在军中经营多年,忠诚多半直给将领,不拐弯到朝廷。军心一旦嗅到“权臣要清边将”,情绪就会顺着营帐扩散。鼓点越密,队列越整,政治语汇很快被翻译成军令。

杨国忠的盘算不复杂:逼迫越紧,破绽越快;破绽一现,罪证即来。权场早就演过这套戏。不同在于,此次对手有兵有粮,还有路上可以收拢的人心。

唐帝国的地理是个战术老师。关山险要,潼关咽喉,河北平畴易驰骋。凡是熟悉地图的人都懂,一旦北面大军南压,关中必须“守”优先于“击”。这个常识,当时在章奏里并未写满。

军情传来的速度又快又碎。边军调动的细节在坊间流传,货真价实的“小道消息”反而比官方公报更接地气。情绪先被点燃,理性排在身后。点火的人往往并不站在火旁。京师仍旧华灯璀璨,箫鼓声不断,章台深处依旧能听见赞词。权力的聚光灯下,误判容易被光晕遮住棱角。

真正危险的,是把“演技”当“实力”。诏令可以摆POSE,粮道不会陪笑脸。军事节拍不会听从文书腔调,踏步声一旦越过防线,权谋桥段就会被铁与火改写。

权臣与边将的互信此刻掉到了谷底。朝局需要台词,军营需要军令。两套语言体系失去翻译官,误解被日日夜夜加杠杆。

按下去的弹簧在反向蓄力,逼近那条看不见的阈值。幽州的矛尖已经指向南方,关中的城门还在盘点番粮。棋盘未动声先至,戏台还在走场,幕布背后却已换了场景。

756年前夜的风开始变硬。坊间酒肆里,传言带着风向在旋转;驿站路口,探马报至的频率开始失常。纸面上的胜算表很好看,地图上的箭头更直观。

此时此刻,再上一层强度,只差一根火柴。下一幕就会把整个舞台吞没。提词器还在闪烁,脚下木板已开始发烫。

文官剧本撞上铁骑,潼关变成命门

755年冬至前后,幽州旗帜压境,“清君侧”成为动员号。口号像一只钩子,军心被迅速串在一起。一路南下,沿线州县缺乏完备迎敌部署,城门频频失守。

洛阳的沦陷来得太快。东都失守不仅意味着一座城池倒下,也意味着朝廷腹地被撕开窗口。关中从后方变成前线,潼关瞬间成为帝国命门。潼关的正确姿势叫“守”。地形险要,天堑在前,守住就是时间,时间就是胜算。战报却写出另一条路径:主动出击,求速胜,押注一次豪赌。

一次豪赌把多年基业送到刀口。主力出关,阵线拉长,补给线变脆,骑兵与步卒节拍失调。安军善走平畴,阵形展开如水。短兵相接,潼关溃败,关中门户洞开。

长安城没有足够反应空间。宫城仓促转移,随行队伍庞杂,粮草与士气都在路上被耗尽。马嵬驿成了历史拐点,军心与民怨堆到临界线。

马嵬一役,矛头指向权臣。怨气找到了出口,刃口在驿站落下。权力剧本在此崩塌,朝堂风向瞬间倒转。此后的一路西行,帝国的尊严靠余温在支撑。

安军并未就此停步。关中既开,巴蜀成为缓冲地带。南北两线的粮草计算重新开张,朝廷军政体系被迫重构。节度使权力再上台阶,藩镇之势迅速定型。

安史之乱自此全面展开。年表上从755写到763,疆土、财政、人口、军制全部被改写。盛唐的光环剩下余晖,大厦的梁柱从此有了裂缝。

把镜头拉回最初那几步:挑衅、清边、试探、削权。每一步都能在文官逻辑里找到理由,每一步都在军事逻辑里累加风险。两套逻辑没有交集,碰撞时只剩粉末。若把权场比作舞台,文臣擅长灯光与布景,边将拿着钢铁与火药。灯光再亮,也照不穿战阵;布景再美,也挡不住铁骑。剧本写得再精彩,脱离地形与粮道,就会被现实改写。

权力的自信在此刻被彻底证伪。制度的缓冲带太薄,军事的专业性被低估,情绪的阀门缺少宣泄口。帝国被迫进入长期创伤修复期,藩镇割据、宦官干政等连锁反应接踵而来。

历史从不欠账。文臣的“演技”拿过短期掌声,军镇的力量握着长期底牌。短线押注能赢一场,长线布局才能保全盘。杨国忠押错了筹码,也押错了时代。

安禄山的选择并不复杂:军功在手,兵心在侧,借口现成,路径清晰。对手递过来的是最佳理由,战场给出的是最快回答。权谋桥段与军事实录在此完成交叉剪辑。

至此回望开端,答案并不玄妙。演技可以催化权势,误判也能催化崩盘。权力场上的自信需要边界,边界之外叫规训、叫节制、叫常识。缺少这些,任何演出都可能演成事故。

马嵬风尘散尽,长安钟声复起,历史仍在前行。那段骤然放大的自信,留在史页边角,成为后世执政者关于“文与武、台前与幕后、节拍与底线”的醒目注脚。