1985年,中阿两国的关系正处于一个复杂微妙的变化期。中国驻阿尔巴尼亚大使馆的搬迁事件,恰如其分地反映了两国之间那段特殊时期的外交关系。这场事件的起因是一项普通的墙体检查,但却意外地揭开了冷战时期隐秘的间谍活动。检查人员在墙壁内发现了标有“中国制造”字样的窃 听器,整个外交圈为之震惊。今天,我们将带你回顾那段鲜为人知的历史,揭开这段外交秘辛。

新中国成立初期,全球的国际形势错综复杂,社会主义阵营和资本主义阵营之间的对抗异常激烈。在这样的背景下,阿尔巴尼亚,这个位于巴尔干半岛的小国,在新中国成立后不久,便向中国递交了建交照会——1949年11月21日。仅仅两天后,中国便做出了热情回应,双方在11月23日正式建立了外交关系。阿尔巴尼亚成为了最早与新中国建交的国家之一。

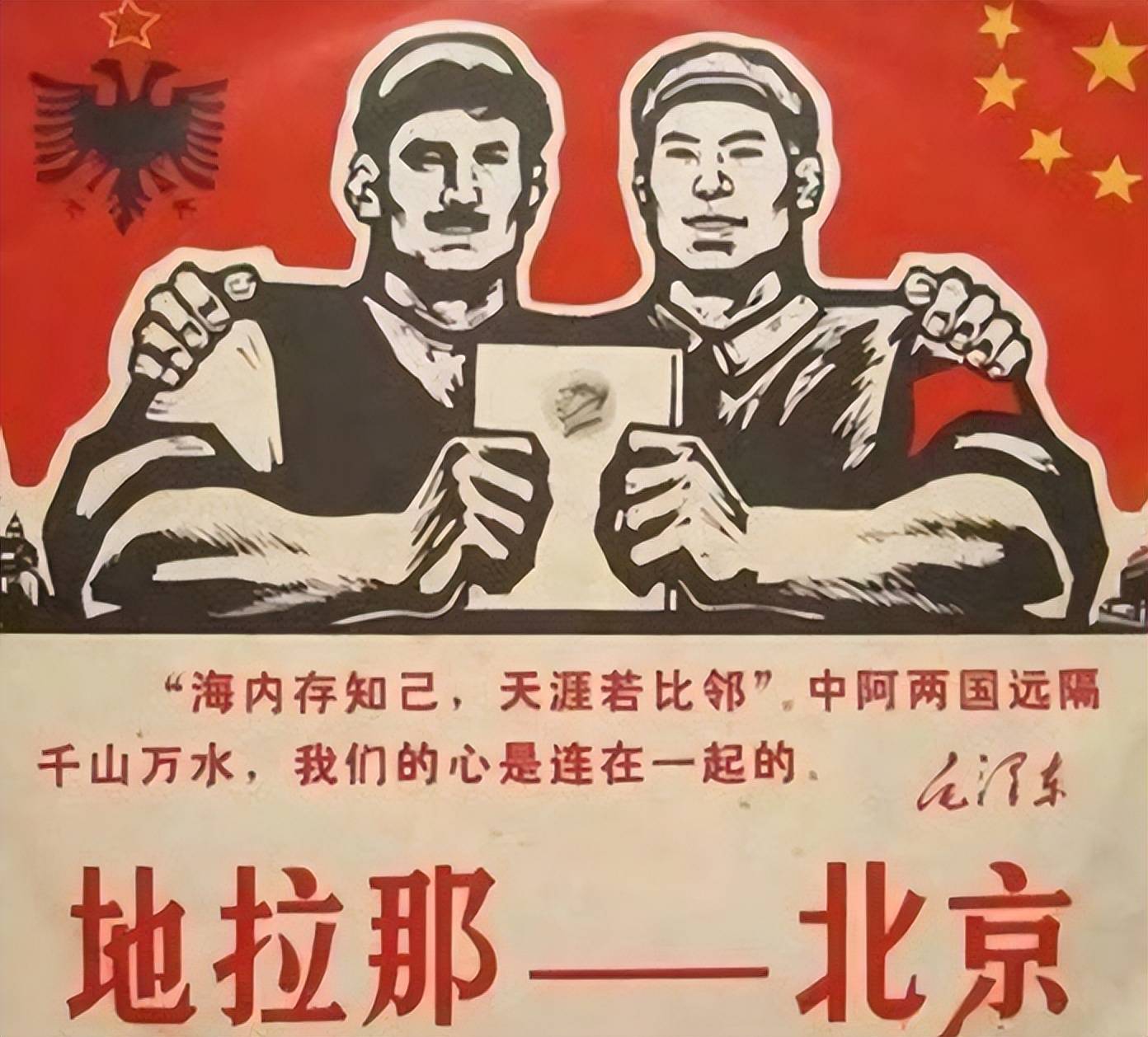

最初,中阿两国的合作主要集中在一些基础性的领域。阿尔巴尼亚依赖苏联的援助和支持,而苏联作为社会主义阵营的领导者,在当时拥有无可争议的主导地位。然而,随着时间推移,尤其是到上世纪50年代后期,国际局势发生了变化。苏联在华约内部推行大国沙文主义,试图干涉其他社会主义国家的内政外交,这种霸权主义的行为引起了各国的不满。中国坚决反对苏联的霸权行径,阿尔巴尼亚也对苏联的做法表示强烈反感。

这一共同立场促使中阿关系逐步升温。特别是在1960年的布加勒斯特会议上,中国和苏联之间的矛盾公开化,阿尔巴尼亚毫不犹豫地站在了中国一边,坚决支持中国,反对苏联的霸权主义。此后,在多个共产主义运动的会议上,阿尔巴尼亚始终坚定站在中国一方,两国的友好关系得到了迅速发展。

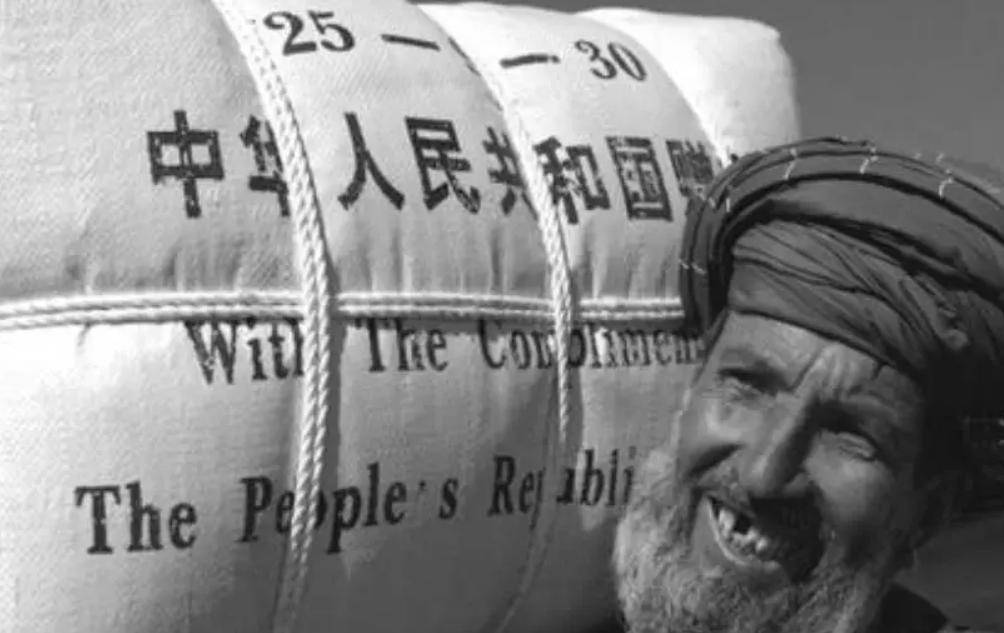

为了支持阿尔巴尼亚的经济发展,中国提供了全方位的大规模援助。在工业方面,中国帮助阿尔巴尼亚建立了多个重要的工业项目,包括钢铁厂、机械厂和化肥厂等,协助阿尔巴尼亚完成了工业体系的初步建设;在农业领域,中国提供了大量的农业机械、化肥、良种及技术支持,推动阿尔巴尼亚的农业生产发展;在军事上,中国还向阿尔巴尼亚提供了先进的武器装备,如战斗机、坦克和火炮,并派遣军事专家培训阿尔巴尼亚的军事人员。根据统计,从1954年到1978年,中国对阿尔巴尼亚的援助金额高达90多亿人民币,而阿尔巴尼亚当时的总人口仅为200多万,这意味着每人平均获得了大约4000元的援助,而当时中国工人的月薪不过二三十元。

在文化交流方面,中国引进了多部阿尔巴尼亚电影,例如《宁死不屈》和《海岸风雷》,这些电影在中国赢得了广泛的观众,丰富了中国人民的文化生活。同时,阿尔巴尼亚的艺术家也参与了中国原创芭蕾舞剧《红色娘子军》的演出,促进了两国艺术家的交流与合作。此外,双方还互派留学生,让两国的年轻人深入了解彼此的文化和社会,从而进一步增进了两国人民的友谊。

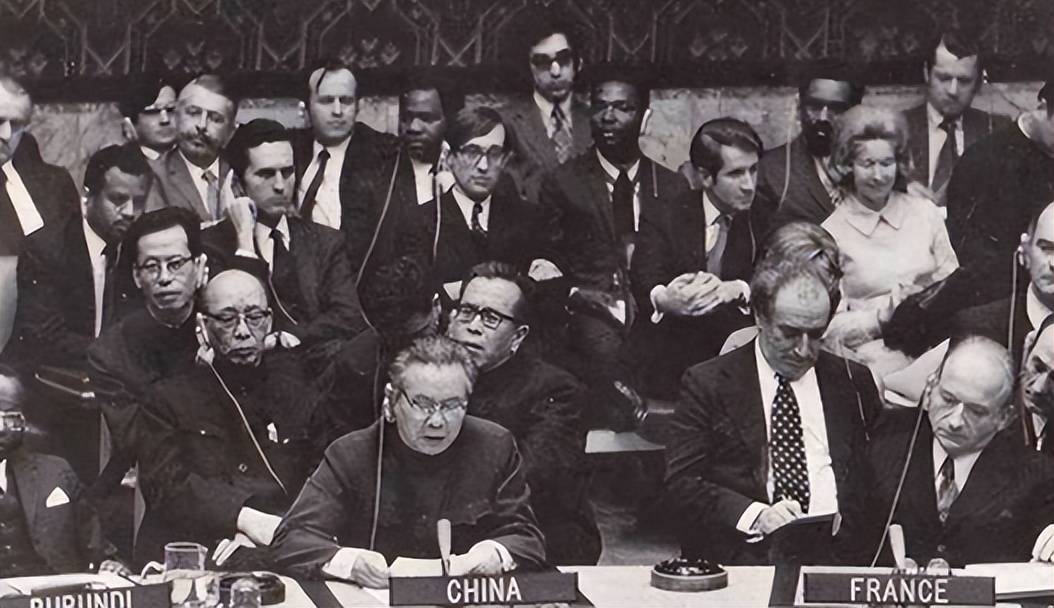

在国际事务中,阿尔巴尼亚也是中国恢复联合国席位的重要支持者。1971年10月25日,第26届联合国大会通过了第2758号决议,恢复了中华人民共和国在联合国的合法席位,阿尔巴尼亚的支持起到了关键作用。

然而,随着1976年毛主席的逝世以及中国改革开放政策的实施,中阿关系发生了急剧变化。1978年,阿尔巴尼亚领导人霍查公开指责中国背离了马列主义,两国关系急剧恶化,几乎达到了冰点。

在这种背景下,1983年8月,郗照明被派往阿尔巴尼亚担任新一任大使。郗照明与阿尔巴尼亚有着深厚的渊源,早年他曾在阿尔巴尼亚的地拉那大学学习,并在阿尔巴尼亚大使馆工作过。他熟悉这里的文化和政治环境,本以为此次外交工作能够顺利开展,然而,刚刚到达阿尔巴尼亚,他便感到了一丝不对劲。

阿方的接待官员极力热情,过于急迫地提出让中国大使馆尽快搬迁到新建的馆舍。这个提议看似热情,但郗照明却心生疑虑,因为按照外交惯例,任何使馆的搬迁都需要充分的沟通和准备。阿方没有事先通知,且一上飞机便迫不及待地提出搬迁事宜,这不禁让郗照明产生了怀疑。出于谨慎,他婉拒了阿方的提议,表示自己刚刚到任,需要时间熟悉情况,关于搬迁事宜,还需进一步商讨。

然而,这个问题没有那么简单。回到原大使馆后,郗照明和同事们深入分析了这一情况。大家普遍认为,阿方可能想借此机会控制新使馆的环境,以便监视中方人员的行动。最终,郗照明决定请求国内派遣专业安检人员,进行新使馆的全面检查。

几周后,安检人员终于到达阿尔巴尼亚,并开始对新馆进行细致的检查。结果令人震惊——新馆建筑存在多处问题,墙体出现裂缝,水电线路杂乱无章,甚至通信设施也极为简陋,根本无法满足大使馆日常运作的基本需求。最令人震惊的是,在检查墙体时,安检人员发现了一个正在闪烁的窃 听器。

郗照明意识到问题的严重性,立即下令封锁大使馆,要求全面搜查。最终,安检人员共发现了35个窃 听器,且这些窃 听器上赫然印有“中国制造”的字样,令人愤怒的是,这些窃 听器竟然是用中国的援助材料制造的,而现在却被用来监听中国大使馆的通讯。

这个发现让中阿两国的关系再次走到了悬崖边缘。阿尔巴尼亚的行为无疑是对中国的背叛,这背后有着复杂的国际与国内政治动机。阿尔巴尼亚长期奉行极端的外交政策,对中国的外交调整感到不满,试图通过这种方式来获取情报。

面对这一背叛行为,中国政府保持冷静,没有公开事发,而是通过秘密手段拆除了所有窃 听设备,并加强了大使馆的安全防护措施。中国在处理此事件时展示了大国风范,避免了与阿尔巴尼亚的公开对抗,同时保持了对阿尔巴尼亚的外交尊重。

这件事对中阿关系产生了深远的影响,两国的外交互动一度陷入冷淡。然而,随着时间的推移,阿尔巴尼亚新领导人上台后,开始反思与中国的关系,并主动寻求与中国的和解,最终两国关系逐步回暖。

这段历史不仅让我们看到国际外交中的复杂性,也提醒我们在国际交往中时刻保持警惕,确保国家安全和利益不受威胁。在全球化的今天,国家之间的关系往往受多种因素影响,维持友好关系,推动合作与和平发展仍然是每个国家的重要使命。