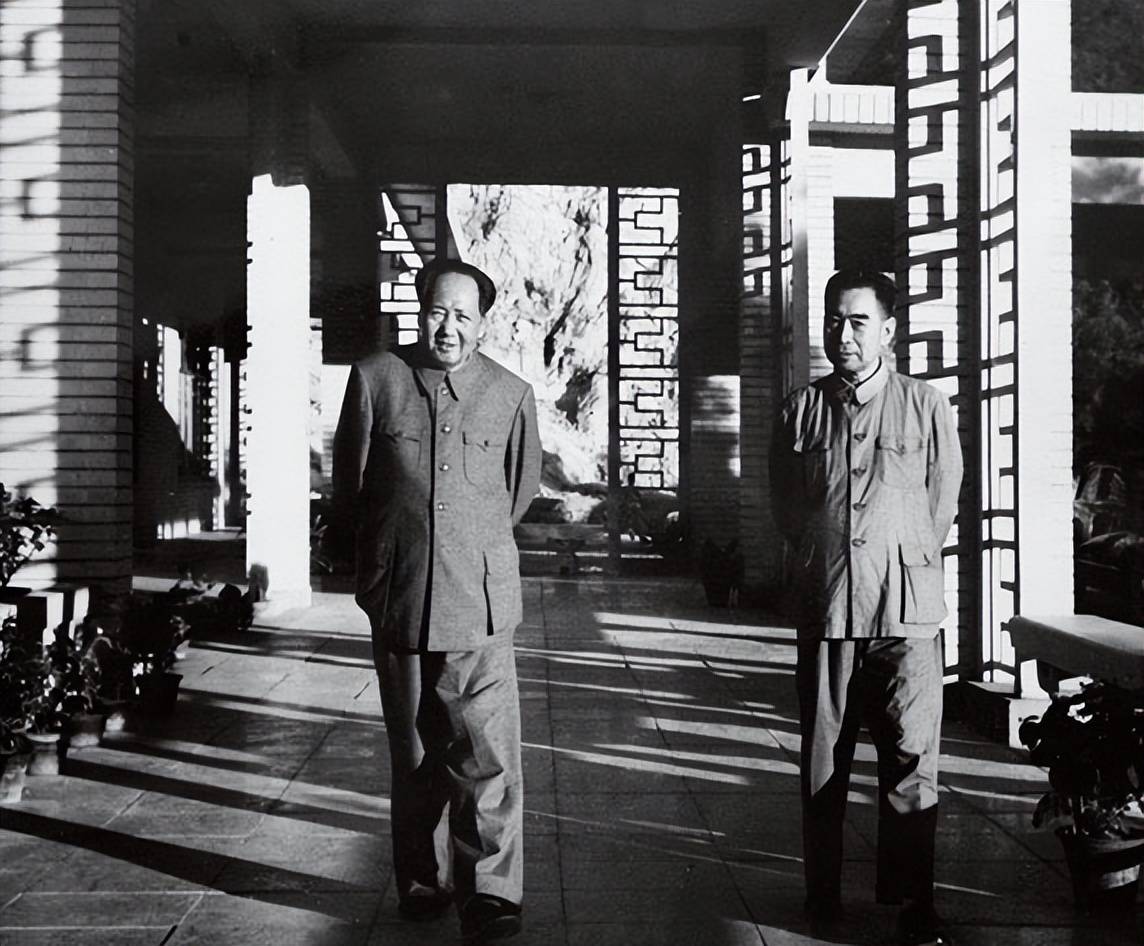

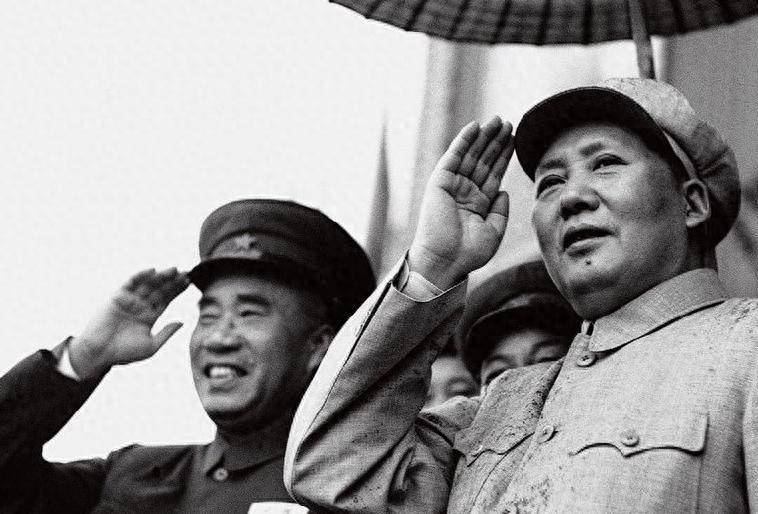

1976年9月9日,毛泽 东主席在北京去世,享年83岁。这一消息传出后,整个中国陷入了无尽的悲痛和哀悼之中。世界各地的领导人纷纷表示悼念,表达对这位伟大领袖的敬意和缅怀。毛泽 东无疑是中国近现代史上最为深刻且有影响力的政治人物之一,他的思想、决策、领导能力深刻地影响了中国的历史进程和亿万人民的命运。

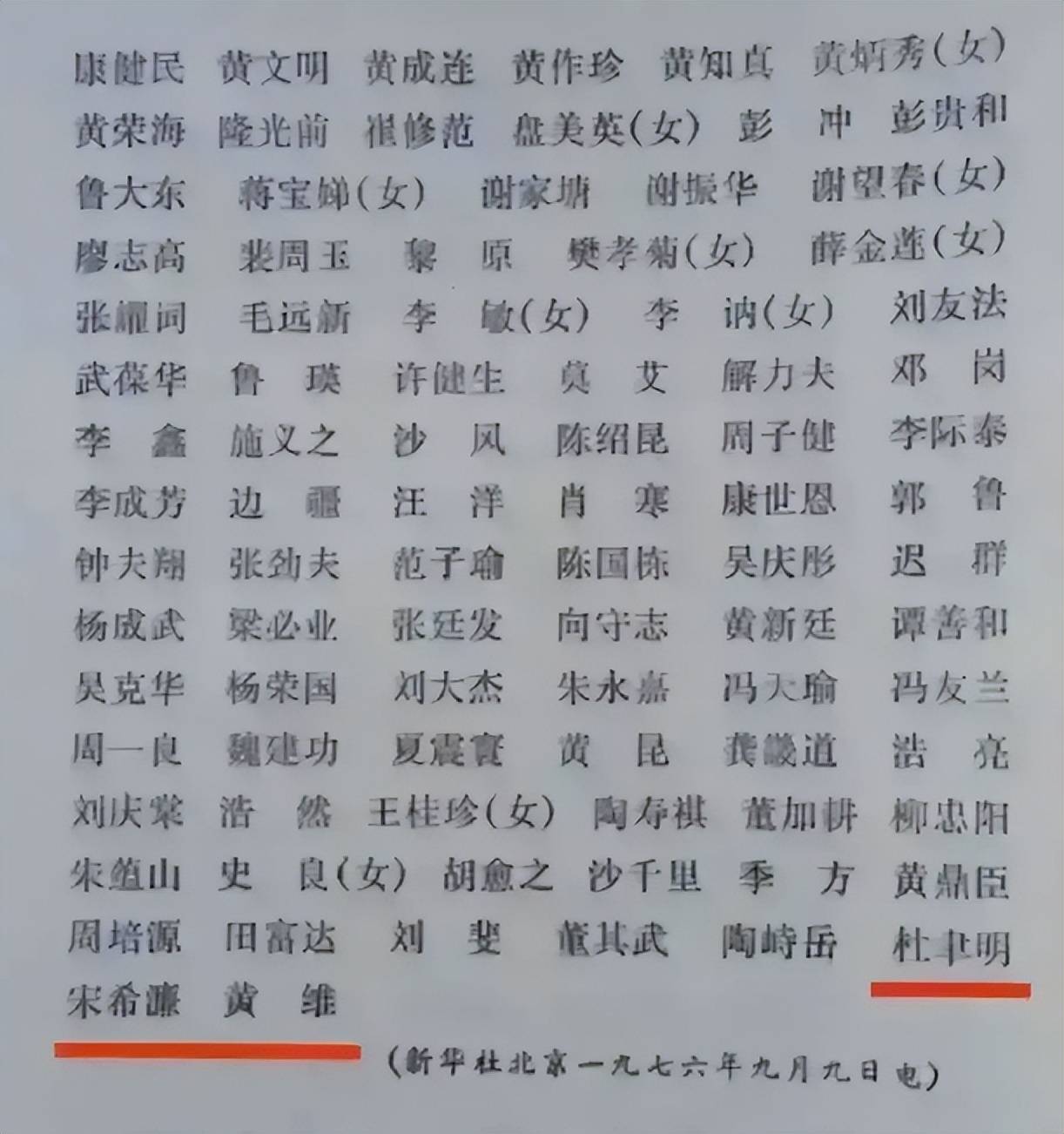

在毛泽 东去世后,中央政府迅速组建了专门的治丧委员会,计划妥善处理毛主席的后事。然而,当这个名单公布时,有三个名字引起了广泛的关注和讨论:杜聿明、宋希濂和黄维。这三人曾是蒋介石的亲信,在国民党内部担任过重要职务,且与共产 党有着深刻的历史敌对关系。尤其是黄维,作为最后一批特赦的高级战犯之一,曾在战场上与中国人民军队展开过血腥对抗。那么,为什么这些曾经的敌人会出现在毛泽 东的治丧委员会中呢?

毛泽 东的宽容与远见,使得这一决定并非偶然。在建国初期,他便提出了一系列战犯改造政策,提倡宽容和教育,旨在消除民族仇恨,恢复国家的统一与社会和谐。毛泽 东相信,战胜的敌人并不应当被简单地打压,而是要通过宽容和教育,促使他们反思过去,从而为国家的未来贡献力量。毛主席提出的“一个不杀”政策,正是这一思想的体现。

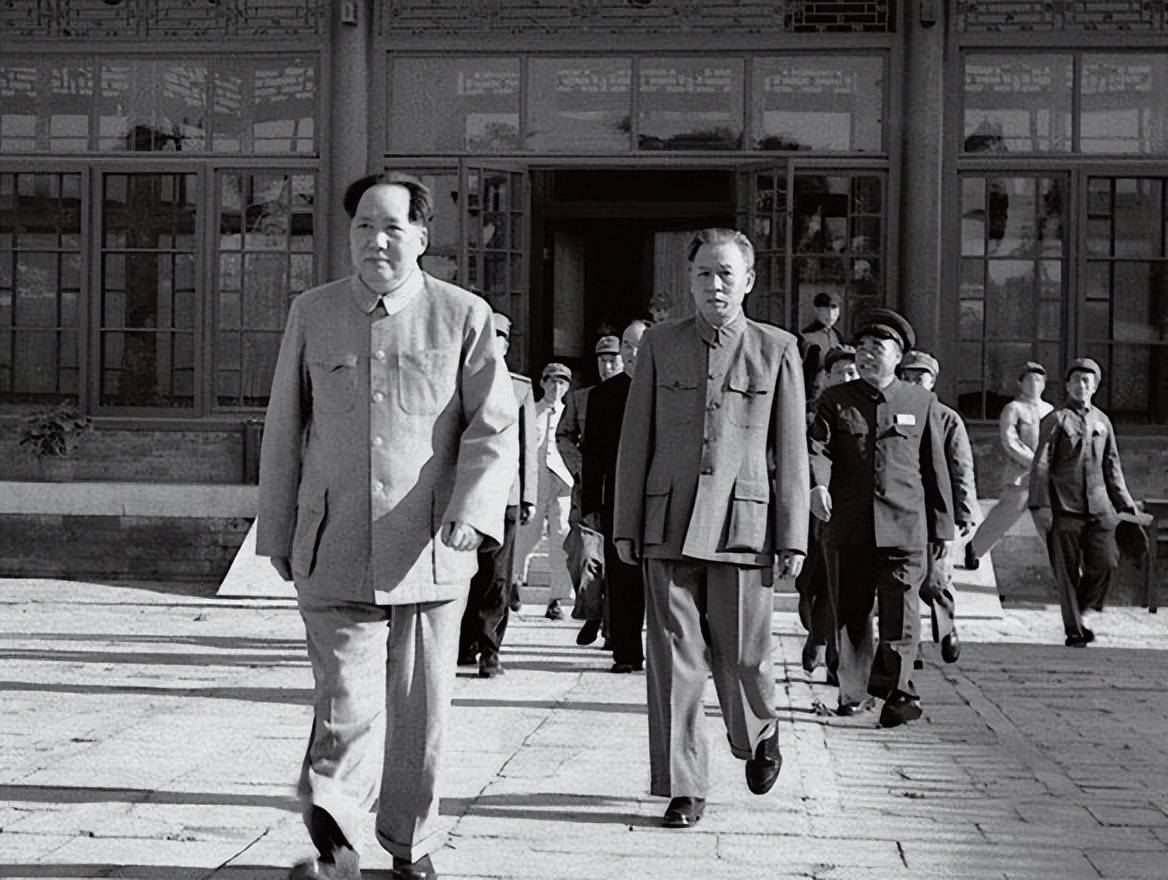

在毛泽 东的政策引导下,杜聿明、宋希濂和黄维三人经历了思想上的改变,并通过改造成为新的国家建设力量。杜聿明在被俘后,没有像一些顽固分子一样拒绝学习,而是逐渐认识到国民党压迫人民的残酷性,开始反思蒋介石的政权。他的思想转变后,成功进入全国政协,成为国家建设的一员。杜聿明的转变是迅速且深刻的,他甚至在晚年公开表示对毛泽 东的敬仰,称其为“战神”。

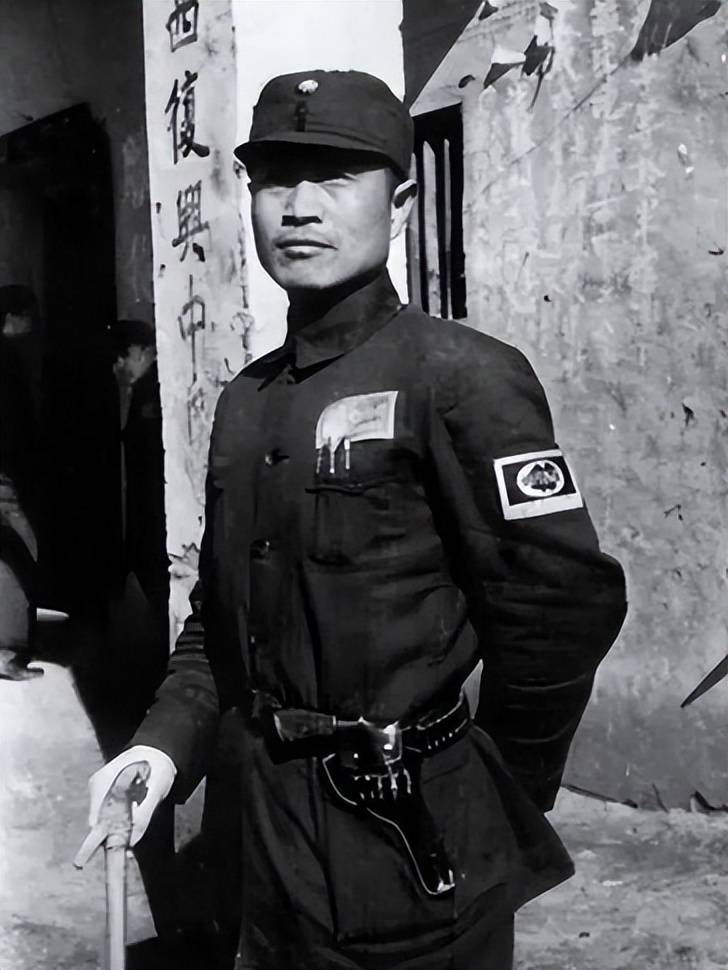

宋希濂曾是蒋介石的亲信,被誉为“鹰犬将军”,在抗日战争期间与共产 党展开过激烈对抗。然而,随着他对中国历史和共产 党理念的深入了解,宋希濂逐渐认识到自己过去的错误。他表现出了极大的反思意识,并愿意为国家贡献力量。最终,他成为全国政协文史资料委员会的成员。

至于黄维,他的思想改造则经历了较为曲折的过程。黄维曾自负倔强,长期坚持敌对立场,甚至在监狱中与同囚发生争执。然而,毛泽 东并没有轻易放弃他,而是通过耐心的教育引导,帮助黄维逐渐认清自己过去的错误。黄维最终被特赦出狱,并参与到毛泽 东的治丧工作中,成为守灵人之一。对于他来说,这不仅是一次政治任务,更是一次个人历史的深刻救赎。

毛泽 东的宽容政策,表面上看似软弱,实际上却是一种巨大的力量。这种宽容并非简单的对个体的宽恕,而是通过教育与反思,帮助曾经的敌人转变思想,最终为国家的建设贡献力量。这种政策为新中国的统一与稳定奠定了基础,也为后来的历史处理提供了深刻的启示。

从黄维的经历可以看到,毛泽 东的政治智慧和历史远见超出了许多人的想象。黄维从一个敌对阵营的高级将领,转变为毛泽 东治丧委员会的一员,这一变化跨越了个人的命运,也反映了整个时代的政治变迁。毛泽 东的宽容与耐心,不仅化解了过去的敌意,也为新中国的建设开辟了新的道路。

黄维的转变,代表了中国共产 党宽容大度的政策和历史的智慧。他的身份从战犯到守灵人,从敌人到朋友,成为了中国共产 党处理历史遗留问题的一个象征。这个过程证明,宽容并非软弱,而是一种深刻的力量,它能够化解仇恨,促进社会的进步与和谐。

最终,毛泽 东的宽容政策通过黄维的改变,获得了最生动的诠释。这一历史事件至今依然给我们提供了深刻的思考:如何面对历史的伤痛,如何在宽容中孕育新的力量,如何在巨大的社会变革中实现民族的团结与复兴。