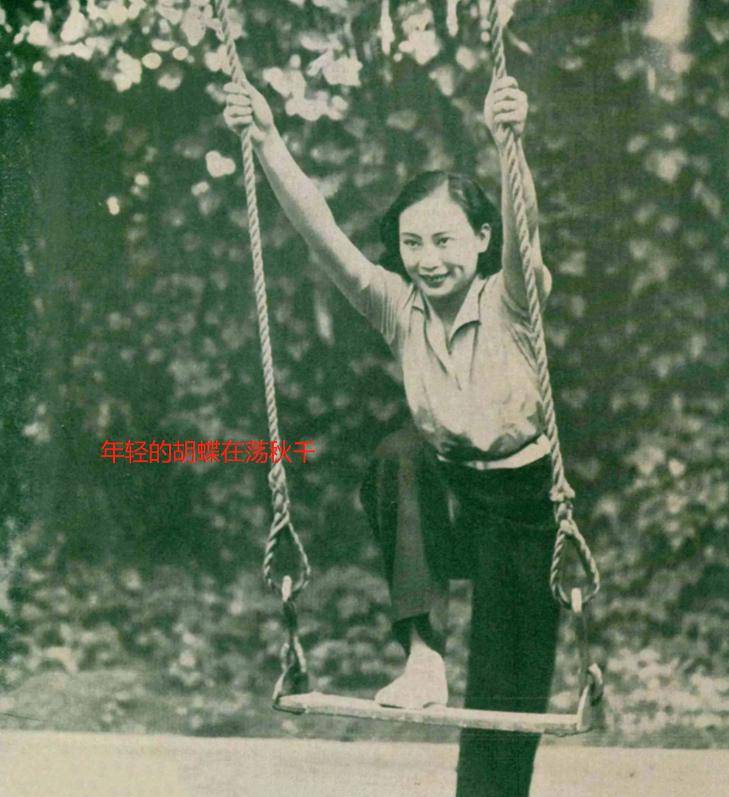

这张照片拍摄于1933年,25岁的胡蝶腼腆地倚靠在潘有声的肩膀上,两人的姿势亲密无间。那时,胡蝶正处于事业的巅峰。

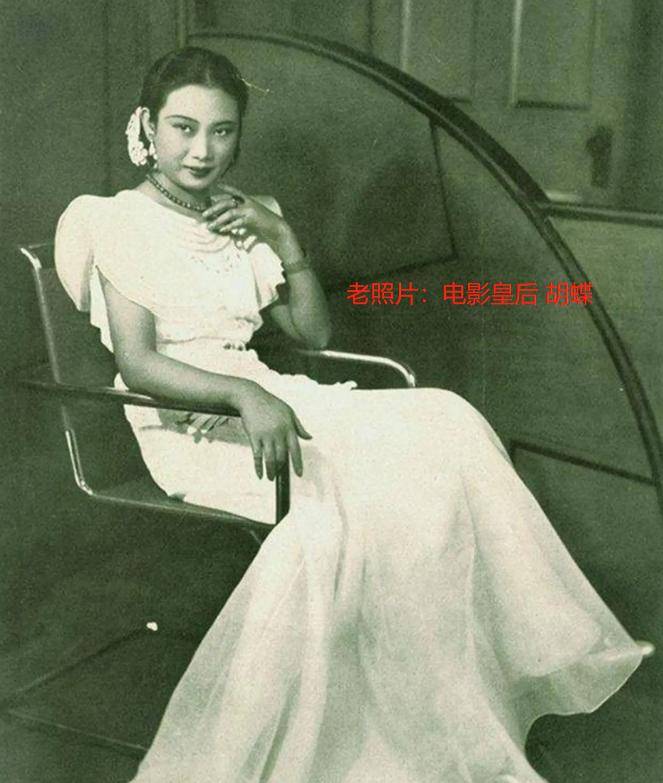

这一年,通过《明星日报》的评选投票,胡蝶凭借压倒性的优势成为了电影皇后,正式从电影明星转变为无可争议的女王。站在她身旁的潘有声,虽为男友,却只能以朋友的身份陪伴她,经常在片场探班。那张合影,正是他们在上海西郊接见外国友人时拍摄的。

直到1935年,胡蝶与潘有声正式结婚,大家才知道,这位电影皇后背后,原来一直有着一位默默奉献的地下男友。许多人都感叹,潘有声是个痴情种子。可胡蝶自己却曾解释说,一切都源于她的初恋男友——林雪怀。

胡蝶17岁时,在电影公司老板的支持下参演了自己的第一部大制作《战功》。她原以为这部影片会让她一举成名,可惜电影上映后反响平平,差点连投资都没能回本。那段时间里,电影公司对她几乎失去了信心,暂时不再安排她拍摄新片。

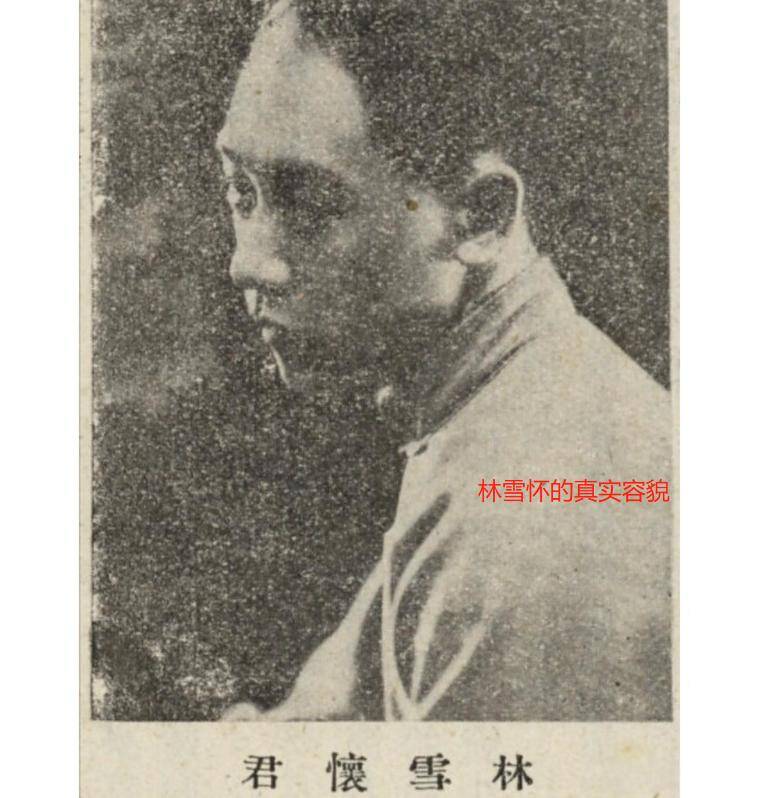

然而,林雪怀不同。他在电影圈积累了相当的名气和经验,号称“上海潘安”。他的出现总能引起一阵骚动,走到哪里都能吸引大量女粉丝。一天,在一场饭局上,林雪怀与胡蝶四目相对,瞬间心有灵犀。不久后,林雪怀便利用自己男一号的身份,强力推荐胡蝶出演《秋扇怨》的女主角。影片一经上映,立即大卖,胡蝶也因此成了炙手可热的新星。

《友联特刊》上,老板亲自撰文称赞胡蝶:“蝴蝶女士之丽琼,妙在得一‘静’字,秀媚入骨,楚楚可怜,颇合身世凄凉之怨妇。”这篇评价,极力推崇胡蝶的容貌和演技,使得她迅速被推上了明星的巅峰。

不久,胡蝶也向外界公开了她和林雪怀的恋情。他们从不避讳媒体,公开场合大秀恩爱,成为娱乐圈的金童玉女。1928年,两人在上海举行了盛大的订婚宴,宾客上千,娱乐圈的巨头们都到场庆祝。那时,大家不仅看好胡蝶的未来,也看好林雪怀,因为这两位明星的结合,预示着他们未来的无限可能。

婚后,胡蝶一口气拍摄了30多部影片,名声越来越响。而林雪怀,则逐渐从影坛消失,开始驾车接送胡蝶上下班。没人知道,这一切是他们夫妻的约定,还是林雪怀对胡蝶的单方面爱意。然而,随着胡蝶事业的飞黄腾达,两人之间的差距也越来越大。

为了弥补这种差距,林雪怀决定尝试一些小生意。他开了一家“胡蝶百货店”,可不知为何,和胡蝶沾边的商品生意火爆,反倒是他自己的店铺经营惨淡。最终,“胡蝶百货店”因经营不善而关门大吉。店铺倒闭带来的经济损失,让夫妻俩的感情出现了裂痕。

这时,正值1931年,胡蝶跟随剧组去东北拍摄《落霞孤鹜》,期间一则报道引发了轩然大波。报纸大肆宣扬胡蝶与张学良的舞会风流韵事:“民国二十年九月十八日夜,日本关东军大规模进攻东北,张学良将军却与红粉佳人胡蝶共舞于北平六国饭店。”这些报道将矛头指向张学良,试图污蔑他与日本人妥协。可胡蝶并未见过张学良,然而她却因为这段误解而被扣上了“商女不知亡国恨”的罪名。

林雪怀对此并不知情,却气急败坏地质问胡蝶,是否真的与张学良有过往。胡蝶内心伤痛,但为了平息风波,她不得不将更多精力放回到电影事业上。随着胡蝶的知名度不断提升,小报上的绯闻也越来越多。

林雪怀终于决定采取激烈手段,聘请律师给胡蝶送去了断交书。胡蝶心寒至极,她最终将林雪怀告上法庭,要求他偿还所有曾经挥霍的财产。两人的离婚案引起了社会的广泛关注,被称为“雪蝶解约案”。这场长达一年的离婚官司,最终以两败俱伤告终。

林雪怀在离婚后郁郁寡欢,身体也越来越差,最后因颧骨癌去世。胡蝶也因压力过大,身体一度出现病症。半年后,她受堂妹的邀请参加舞会,这次舞会成了她人生的转折点。她在角落里默默坐着,没想到却因此结识了潘有声。

与潘有声的关系始于低调,胡蝶不希望外界知道他们的恋情。在接下来的几年里,潘有声几乎没有以男友的身份出现在公众面前。每次他去看胡蝶,都是在家里静静陪伴,几乎没有多言。而外人眼中的胡蝶,依旧是耀眼的明星,但在潘有声面前,她却是另一个人,脆弱且敏感,时常无理取闹。而这些,潘有声都默默承受。

这种平凡而深沉的爱,持续了近三年,直到1935年冬天,潘有声与胡蝶走出家门,手牵手走进了上海的餐馆。这一刻,胡蝶看到潘有声因喜悦而流泪,深知自己的心终于融化了。两人的恋情终于公开。

1935年冬,潘有声和胡蝶在上海九江路的圣三一教堂举行了中西合璧的婚礼。从那时起,胡蝶的笑容再也没有消失。这一次,她的婚姻是经过岁月打磨的,她与潘有声携手步入了幸福的殿堂。

直到1946年,戴笠去世,胡蝶才终于回到了潘有声的怀抱,并一起回到了香港。在那里,潘有声继续经营事业,而胡蝶则安享着贤内助的角色。不幸的是,五年后潘有声因癌症去世,44岁的胡蝶不得不独自抚养一双儿女。

尽管她依然风华绝代,有许多追求者,但她再也没有接受过任何人。她心底,似乎始终只有潘有声。晚年,胡蝶将潘有声的骨灰安放在自己身边,并将自己的名字改为“潘宝娟”,以此铭记这段深沉的爱。

1989年,胡蝶因病去世,临终时她轻声说:“胡蝶要飞走了。”她的故事,如同她的名字一样,注定要翩翩而行,悄然离去。

——参考文献:《民国十大才女》,浪读文化2022年版