探访田华:九十七载光影路,半世陋室赤子心

端午的艾草香还未散尽,我在短视频里遇见了田华。镜头里的老人坐在旧沙发上,身后的墙面泛着岁月的包浆,墙角堆叠的旧纸箱上,"白毛女剧组道具" 的标签早已褪色。张凯丽蹲在她面前,握着那双在雪地里滚出过喜儿绝望的手,指节凸起却依然有力。评论区满是 "这才是艺术家" 的感叹,可又有多少人知道,这陋室的每一道裂痕里,都藏着命运的霜雪。

一、推开时光的门:在斑驳里触摸历史

张凯丽一行人进门时,几乎以为误入了某座被时光遗忘的博物馆。玄关狭窄得只能容一人侧身而过,墙上《白毛女》的剧照边角卷起,像一片被岁月风干的枯叶。鞋柜上的搪瓷杯印着 "为人民服务",杯口缺了一角,露出的瓷茬让人想起戏里喜儿啃过的冻土豆 —— 那是 1950 年的冬天,十九岁的田华在零下十五度的雪地里滚了整整一天,睫毛凝着冰碴,单衣下的脊背被冻得发紫。

(一)沉默的家具们:每件都是活着的故事

客厅里的景象让人喉头一紧。那张墨绿色的灯芯绒沙发,扶手处补着深浅不一的布块,像一块被岁月拼贴的补丁。田华笑着说:"这沙发跟了我五十年,比你们都大。" 张凯丽坐下时,指尖触到露出的海绵,那是无数个深夜,老人坐在这儿给儿子们缝补衣裳的痕迹。旁边的木桌掉了漆,桌面上深浅不一的刻痕,是她给孩子们削铅笔时留下的。如今,桌上堆着药盒和泛黄的剧本,《白毛女》的台词旁,用红笔写着密密麻麻的批注,"喜儿逃山" 那页,被手指磨出了温润的包浆。

墙角六个旧纸箱码得齐齐整整,像一列等待检阅的老兵。"延安时期"" 白毛女道具 ""晚年手稿",褪色的标签上,字迹依然清晰。最上面的纸箱里,飘出一股樟脑丸混合着旧布料的气息,打了补丁的戏服叠得方方正正,袖口处还留着 1945 年在延安演出时的针脚。电视柜上,老式 CRT 电视与九十年代的录音机并立,磁带盒里,《白毛女》的原声磁带静静躺着,仿佛随时会流出 "北风那个吹" 的旋律。

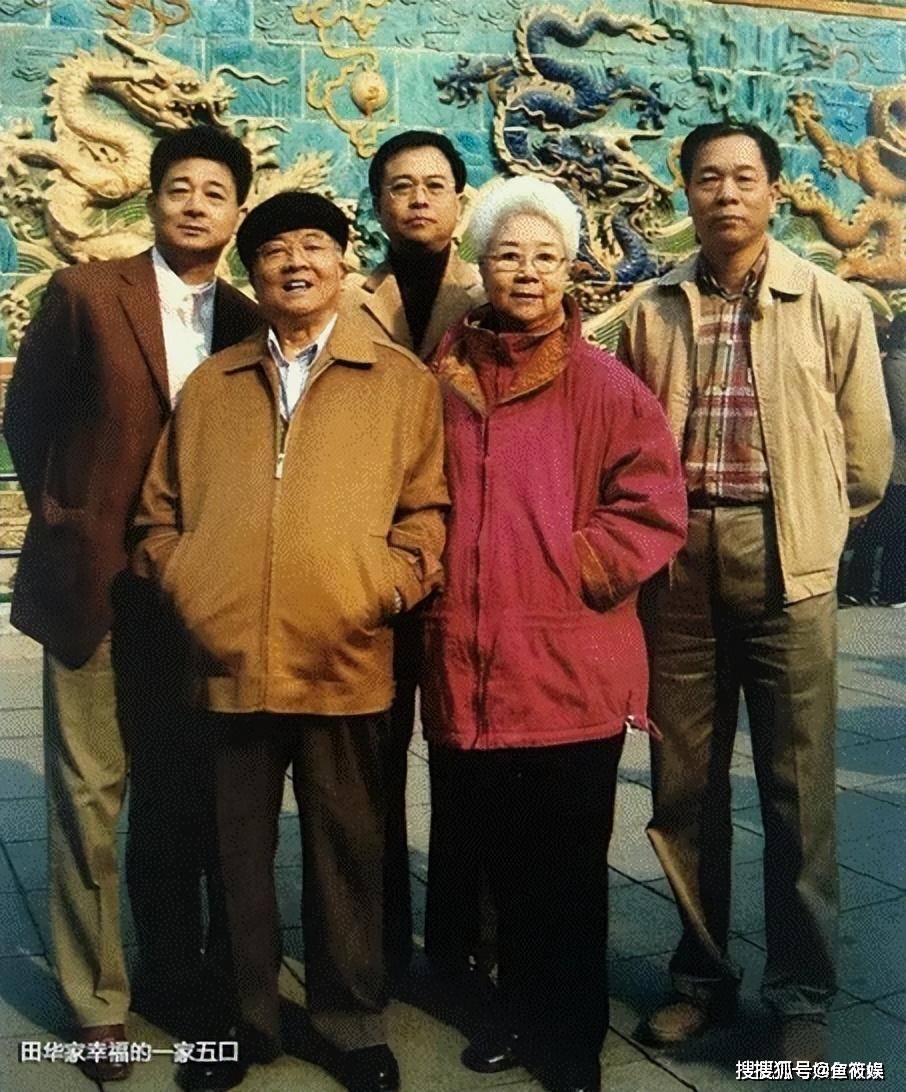

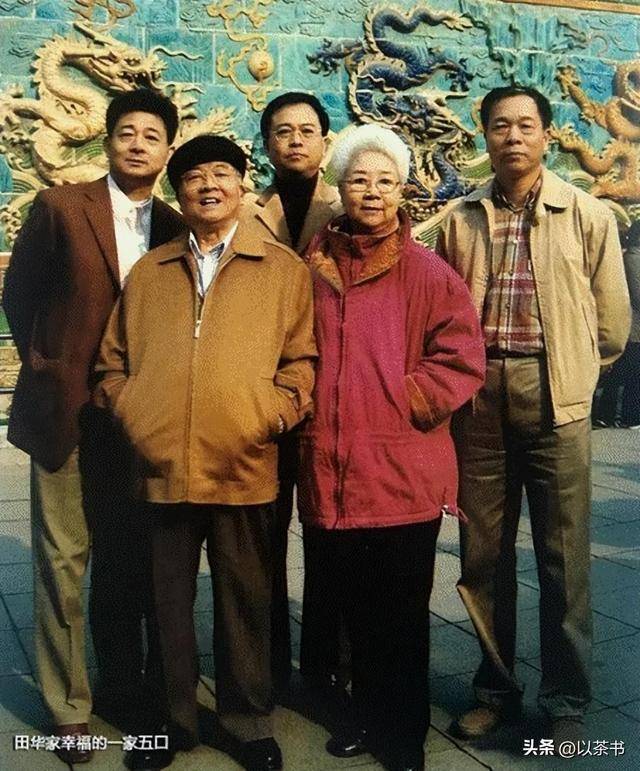

(二)照片墙上的人生:从麻花辫到满头霜雪

田华卧室的照片墙,是一部流动的电影史。十六岁的少女站在土窑洞前,麻花辫垂在胸前,棉袄袖口磨得发亮,眼神里却透着陕北高原的倔强 —— 那是她刚参加文工团的样子。泛黄的定妆照里,她蹲在地上给 "喜儿" 的破棉袄打补丁,旁边放着导演水华的分镜手稿,纸上还留着几滴墨渍,像是时光的泪。中间位置的全家福被玻璃压出了裂纹,照片里的田华抱着三个儿子,丈夫苏凡站在身后,笑得温和。如今,照片里的人只剩她一人,却依然每天用软布擦拭玻璃,仿佛在擦拭一段永不褪色的时光。

张凯丽指着一张泛黄的黑白照:"这是拍逃荒戏时的妆吗?" 田华伸手摸着照片,嘴角泛起笑意:"哪是妆啊,那是三天没吃饭饿出来的黄脸。" 镜头里的她颧骨突出,眼神里透着真实的惶恐,那是 1950 年的冬天,为了演好逃荒的喜儿,她在剧组断食三天,直到饿得头晕眼花,才让导演按下了快门。

二、喜儿的雪与人生的冰:命运从未善待勇者

1950 年的那场雪,不仅落在了《白毛女》的镜头里,更落在了田华的人生中。十九岁的她在雪地里滚出了喜儿的绝望,却没想到,这股子狠劲,成了她此后对抗命运的武器。命运给她的剧本,比喜儿的故事更残酷,更沉重。

(一)家庭的十字架:比戏更苦的现实人生

2008 年,苦难如潮水般涌来。三儿媳被诊断出乳腺癌,为了凑手术费,七十八岁的田华重新接起了广告。镜头里的她穿着鲜艳的衣服,站在保健品广告牌前,笑容却有些僵硬。有人说她 "晚节不保",却不知道,那笔广告费,刚好够支付儿媳的第一次化疗。紧接着,小儿子被查出肺癌,化疗期间,她每天凌晨四点起床,用砂锅炖五小时的汤,直到把儿子的病房熏满药香。儿子掉光头发那天,摸着她的手说:"妈,你年轻时演喜儿真好看。" 她笑着点头,转身却在医院的楼梯间哭到腿软。

2012 年,丈夫苏凡被确诊肝癌。那天,田华正在外地参加慰问演出,接到电话时,舞台上的聚光灯正打在她身上。她强撑着演完节目,连夜赶回北京,却只赶上丈夫最后一面。苏凡走后,她把他的照片放在床头柜,每天睡前都要跟他 "说说话"。2018 年,小儿子去世当天,有网友在后台拍到她担任节目评委的照片,评论区骂声一片。直到助理晒出医院的缴费单,人们才知道,那场评委费,刚好够支付儿子最后一周的靶向药。

(二)老艺术家的生存法则:只要站着,就要发光

那些年,田华接工作的场景让人心酸。八十岁的她在机场被拍到,佝偻着背拖着行李箱,助理说:"田老师说能省就省。" 在《攀登者》客串时,她跟群演一起蹲在地上吃盒饭,有人劝她去保姆车,她摆摆手:"别搞特殊。" 拍某保健器械广告时,她悄悄问导演:"能不能先结一半钱?我儿子下周要化疗。" 可面对镜头,她永远笑得温和,只字不提生活的重担。

张凯丽曾问她:"您这么苦,为什么不说呢?" 田华指了指墙上的喜儿剧照:"你看她逃进深山时怕吗?怕,但得跑。" 这句话,成了她的人生注脚。从延安的土窑洞到北京的陋室,从青丝到白发,她始终在奔跑,用喜儿的坚韧,对抗着命运的暴击。

三、当刘慧芳遇见喜儿:跨越时代的温情对话

视频里,张凯丽给田华剥粽子的画面,暖得像一床旧棉被。剥好的粽子她先吹了吹,才小心翼翼递过去,田华咬了一口,突然笑了:"跟我老伴儿以前一个样。" 那一刻,她们不是舞台上的明星,只是两个分享时光的女人,在岁月的褶皱里,寻找着温暖的慰藉。

(一)时光里的细节:比红毯更动人的情谊

这次探望,藏着许多戳心的细节。田华穿的花衬衫,是张凯丽上次来送的,洗得发白却熨得笔挺,领口处还别着一枚旧别针,那是 1962 年丈夫送她的礼物。老人突然提起《渴望》里刘慧芳抱孩子的镜头:"那姿势不对,我教过你。" 原来,三十年前,张凯丽刚入行时,田华曾在片场手把手教她抱孩子的动作,"要让观众看见母亲的温度",这句话,张凯丽记到现在。

张凯丽想拍合照,田华对着手机镜头直犯愣,最后还是像年轻时那样挺直腰板,微微扬起下巴 —— 那是她在舞台上的习惯性姿势。最动人的礼物,是一本打印出来的网友留言册。田华戴上老花镜,逐字念着:"有个叫 '95 后小影迷 ' 的说,看《白毛女》哭得枕头都湿了......" 阳光透过窗户,照在她颤抖的睫毛上,一滴眼泪掉进粽子叶里,晕开一片湿痕。

(二)娱乐圈的另一个维度:在名利场外的真心

田华的手机里,存着一些特别的号码。李雪健每周三晚上准点打电话,陪她听《新闻联播》,两人常常一聊就是半小时,从国家大事到家长里短。吴京过年时带着谢楠来拜年,被老人逼着吃了三大块红烧肉,走时兜里还被塞了包红枣:"年轻人要补气血。" 一个短视频小编,教会了她用语音转文字,现在她每天早上都会给剧组后辈发 "早安",语音里带着陕北口音的温柔。

这些情谊,没写进通稿,没上过热搜,却藏在她抽屉里的笔记本上。泛黄的纸页记着 "某某生日"" 某某母亲病了 ",像一本娱乐圈的温情账簿。有次,年轻演员来探望,她翻出一本旧相册,指着泛黄的照片说:" 这是 1952 年在朝鲜前线,战士们把最后一块压缩饼干塞给我......" 那些在炮火中绽放的笑容,比任何红毯都更璀璨。

四、陋室里的星辰大海:当物质退场,精神永恒

田华的卧室小得只能放下一张床,却藏着比珠宝更珍贵的宝藏。床头柜上,一盏延安时期的煤油灯静静伫立,灯芯还保持着最后一次使用的形状,仿佛随时会亮起,照亮 1945 年那个排练《白毛女》的夜晚。木箱里塞满观众来信,最旧的一封是 1951 年一个农村妇女写的:"看了你的戏,我敢跟地主婆吵架了。" 字迹歪歪扭扭,却透着一股破土而出的力量。

(一)被误读的清贫:她选择了另一种富有

有人说她该住养老院,却不知道,客厅里挂着的 "为人民服务" 锦旗,是周总理亲自颁发的。搬家时,她抱着锦旗坐了一夜,像是抱着一个时代的信仰。每天早上五点,她都会坐在小书桌前写回忆录,用的还是 1962 年买的英雄钢笔,笔尖在纸上沙沙作响,仿佛在续写一部未完成的史诗。阳台种着三棵向日葵,"这是我演喜儿那年,老苏在延安给我摘的籽儿。" 如今,向日葵年年开花,金黄的花盘朝着太阳,像极了她永远向阳的人生。

张凯丽在视频里偷偷 抹泪:"我们住的大房子,可能还没她这间小屋装的故事多。" 确实,这陋室里装着延安的风、白毛女的雪、以及一个艺术家对舞台的赤子之心。那些被岁月磨破的沙发、掉漆的木桌,不是贫穷的符号,而是精神的勋章。

(二)娱乐圈的逆行者:在浮华里守住根脉

田华的坚持,像一面镜子,照出娱乐圈的浮世绘。某真人秀出天价邀请,她指着剧本说:"我得对得起喜儿。" 接戏必问 "是不是正能量",有次剧组多给了 2000 块,她让助理退回去还附了封信:"多的钱,留给更需要的人。" 每次收徒,她都要带他们看这屋子,"记住,演员的根不在红毯,在泥土里。" 年轻演员们摸着旧沙发上的补丁,看着纸箱里的戏服,突然懂得,什么是真正的艺术。

现在,常有人看到她拄着拐杖去艺校讲课,路费自掏腰包。课堂上,她会突然站起来,演示喜儿逃山的动作,腰板依然挺得笔直。"戏是从哪儿来的?" 她敲着讲台,"是从生活里来,从苦水里泡出来,从血里肉里长出来的!" 台下的学生们看着她泛白的鬓角,突然明白,为什么北电教材会把她的表演列为范本 —— 那不是技巧的堆砌,而是生命的燃烧。

五、岁月的褶皱与荣光:九十七岁的喜儿还在奔跑

视频最后,田华突然站起来要唱戏。张凯丽赶紧去扶,却被轻轻推开。老人走到客厅中央,腰板挺得笔直,像一棵历经风雨的松树。"北风那个吹 ——" 开口的瞬间,时光仿佛倒流,那个在雪地里奔跑的喜儿,与眼前的老人重叠。唱到 "爹死娘嫁人" 时,她下意识摸了摸袖口 —— 那是当年拍戏时磨破的地方,后来她自己缝了朵小花,针脚细密,像一道愈合的伤疤。

(一)生命的剧本:比戏剧更震撼的演出

那些不为人知的坚持,构成了她生命的底色。七十岁做胆囊切除手术,住院期间,她把同病房的老太太都发展成了影迷,每天给她们讲《白毛女》的幕后故事。八十五岁开始学用智能手机,现在能熟练发语音,备注名全是 "某某戏里的谁"。每周去艺校讲课,她都会提前一小时到教室,在黑板上工工整整写下讲课重点,粉笔灰落在白发上,像撒了一把星光。

有学生偷 拍过她备课的样子:戴着老花镜,在台灯下一笔一划写教案,纸页上还留着年轻时演戏做的标记。那些用红笔圈出的重点,不是表演技巧,而是 "真听、真看、真感受" 的六字箴言,是她用一辈子践行的艺术真理。

(二)艺术家的标尺:丈量时代的良心

田华的存在,是一道关于艺术与人生的考题。她的存折余额可能不如流量明星一场直播,抽屉里的观众来信却能装满卡车 —— 那些带着体温的文字,是比任何奖项都珍贵的勋章。抖音上她的片段点赞量不过万,北电的课堂上,她的表演却被一帧一帧分析,因为那里面藏着 "真实的力量"。现在的小花拍三个月戏就敢称 "老戏骨",她演了八十年还说 "刚入门",每次谢幕,都会对着观众席深深鞠躬,像棵成熟的麦穗,永远谦卑地低下头颅。

张凯丽在采访里红着眼圈说:"我们这代人怕老,怕过气,但田华老师让我明白,真正的艺术家,是把岁月活成了角色。" 九十七岁的她,依然在奔跑,不是追逐名利的光,而是沿着喜儿的脚印,沿着延安的星光,在艺术的原野上,踏出属于自己的道路。

六、结语:在陋室里,看见永恒的光

离开田华家时,张凯丽回头拍下一张照片:夕阳透过窗棂,在磨破的沙发上织出金色的图案,老人坐在光影里翻着旧相册,白发被染成蜜色。这场景让人想起《白毛女》的经典镜头:喜儿在山洞里,阳光穿过石缝,照在她破旧的衣襟上,破败却闪耀着神性的光辉。

如今的娱乐圈,像个巨大的镀金盒子,人人都在追逐表面的反光。而田华的小屋,是一面粗糙的青铜镜,照出浮华背后的本真。真正的光芒,不在红毯和热搜里,而在被苦难打磨过的坚持里,在与岁月和解的从容里。当九十七岁的她依然能唱出 "红头绳" 的调子,我们突然懂得:所谓艺术家,就是把自己活成了永不褪色的剧本,每一道褶皱里,都藏着光的密码。

听说田华最近在整理那些旧纸箱,说要办个 "演员的日常" 展览。我想,展柜里最珍贵的展品,不是奖杯也不是华服,而是她补了又补的戏服袖口 —— 那上面缝着的,是一个时代的良心,是一位艺术家对艺术最朴素的忠诚。在这个速朽的时代,她让我们相信,有些东西,永远不会被时光磨蚀,比如真诚,比如热爱,比如,对人民的深情。一提到明星、老戏骨,脑子里是不是立马浮现出豪宅、名车、助理成群的画面?

可偏偏就有一位97岁的老艺术家,生活简直可以用清贫俩字来说了。

这说的就是田华老师。没有一点点防备,一次普通的节日探访,

就把她那朴素得不能再朴素的家给曝光了出来。

屋里堆得满满当当,地板都旧得裂了纹,跟印象里的大明星生活,那简直是两个世界。

这才是老一辈艺术家,褪去所有光环后,最真实、也最让人打心眼儿里佩服的模样啊!

前阵子端午快到了,视协的演员们,像张凯丽她们,去看望老前辈田华老师。

这一去,咱们才瞅见,田华老师住的真不是啥大别墅。

就是个普普通通的老房子,客厅不大,东西也挺多,人一多就显得有点挤巴。

地上那地板,一看就是有些年头了,斑斑驳驳的,带着裂痕,透着一股子实实在在的烟火气。

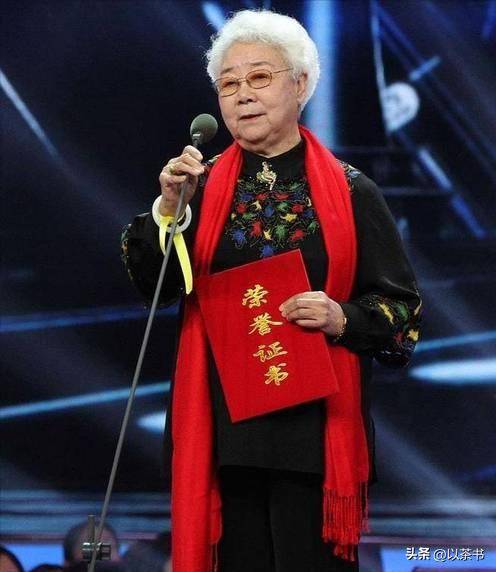

田华老师本人呢?快97岁的人了,穿件红花衬衫,精神头那叫一个棒!

满头银发,脸上却红扑扑的,笑起来眼睛眯成一条缝,透着股子慈祥和欢喜。

看见晚辈们来看她,高兴得不得了,拉着手聊个没完,

合影的时候还特自然地把头靠在张凯丽肩膀上,那亲热劲儿,一看就是打心底里高兴。

田华老师是苦出身,小时候家里穷。能演上《白毛女》里的“喜儿”,对她来说,是改变命运的机会。

她也争气,虽然是头一回演电影女主角,但那股子劲儿,那份真情实感,一下子就打动了全国的观众,“喜儿”这个名字,几乎就跟她划上了等号。

那个年代当演员,可不像现在这样,能挣大钱。更多的是一种荣誉感,一种为百姓为艺术使命感。

所以就算红遍大江南北,田华老师的生活还是一直挺朴素的,没觉得自己跟普通人有啥不一样。

可老天爷有时候就是爱捉弄人。到了晚年,田华老师家里接二连三地出事儿。

她的老伴儿、儿子、儿媳,还有小姑子,好几位亲人都得了癌症。

那段时间,为了给亲人治病,家里真是把能花的钱都花光了,经济上一下子就紧张起来。

更让人难受的是,眼睁睁看着亲人一个个离开自己,那种心痛,一般人真的很难体会。

一个快100岁的老人,要承受这样的打击,得多难啊!

但田华老师就是田华老师,她硬是挺过来了。日子再难,也得过下去。

好在她身边还有孝顺的晚辈。特别是她的重孙小奥,那真是老人的小棉袄。

一有空就跑来看太奶奶,陪着说说话,散散步。

小奥带太奶奶去公园看花嘛,为了让太奶奶高兴,

又是蹲地上找角度拍照,又是逗太奶奶笑,祖孙俩那份亲情,看着就让人心里暖烘烘的。

田华老师也疼这个重孙,小奥过生日,她还专门写了封信,颤巍巍地念给重孙听,那份爱,浓得化不开。

所以田华老师现在住的房子虽然旧了点,东西多了点,但家里有这份爱,有这份温暖,比啥都强。

说到田华老师这辈艺术家,她们那一代人,好多都是这样,把艺术看得比天大,把名利看得很淡。

跟她差不多时期的王晓棠老师,那也是个传奇人物。

王晓棠老师年轻时候那叫一个美,银幕上的“女神”级别。可她的人生路,走得那叫一个不容易。

四十来岁,唯一的儿子没了,那得多大的打击?搁一般人身上,可能早就垮了。

可她硬是挺过来了。后来丈夫也走了,接二连三的打击,都没把她打倒。她不光是个好演员,还是个特厉害的女强人。

当八一电影制片厂厂长那会儿,厂子亏得一塌糊涂,她愣是给盘活了,拍出了像《大转折》、《大进军》那样的大片。

如今王晓棠老师也九十多了,精神头照样好,每次露面,那股子英气还在。

再说一位,王心刚老师,当年的银幕帅哥,迷倒了多少人啊!

他跟王晓棠老师合作的《野火春风斗古城》,简直是经典中的经典。王心刚老师呢,为人就更低调了。

他跟妻子杨昭彩的感情,那也是一段佳话,几十年风风雨雨一起走过来,特别恩爱。后来事业高峰期,他带着妻子去了美国,

但人家就是那么重感情,为了照顾妻子,啥都能放下。晚年回国养老,过得那叫一个清净。

听说他儿女都挺有出息,条件也好得很,但他自己还是那副老派作风,不张扬,不显摆。这种岁月静好,也是一种福气啊。

老艺术家的风骨都不是吹得,在田华的整个艺术生涯中,她始终坚守原则,未曾接受过任何广告代言的邀请。

即便是在退休后,面对家中重病的困境,她选择复出工作以维持生计,但这一原则依然未变。

早些年的时候,一家医药企业因其声誉找到田华,提出邀请她代言其生产的产品,并承诺支付高达百万元的广告代言费。

然而,田华毫不犹豫地拒绝了这一邀请,拒绝成为该企业的产品代言人。

她并非反对参与商业活动,而是认为对广告代言的选择应当有所限制。

她解释说:“对于广告代言,我有着自己的标准和原则。

有些产品,我自己都没有使用过,无法确定其真实性和效果,特别是那些补药,我不能因为一时的利益而伤害到广大消费者的健康。”

她们身上都有股子劲儿,对艺术执着,对生活认真,对名利看得很开。

这么大贡献的老艺术家,晚年生活如此清贫,不过这份清贫,恰恰是她们那代人风骨的体现。

她们把最好的年华,最饱满的热情,都献给了艺术,献给了人民,却从没想过要从中索取什么。

编辑:小脑袋