民国的真实生活状况究竟是什么样子的?这一问题,至今仍然没有统一的答案。有些人认为民国是一个“纸醉金迷”的时代,文化和艺术达到巅峰,涌现出许多文学与艺术的巨匠;而另一些人则认为民国是一个腐朽不堪、万恶丛生的社会,战乱频发,人民疾苦,饥荒和死亡随时降临。

在今天的影视作品中,民国时代被赋予了一层神秘的“黄金年代”的面纱,然而,离我们不过90年的历史,民国已在大众的印象中被不断模糊、扭曲,成为了众说纷纭的时代。有的人夸赞其自由繁荣,也有人深刻批判其内乱外患,民众疾苦。那民国究竟是怎样的一个社会呢?

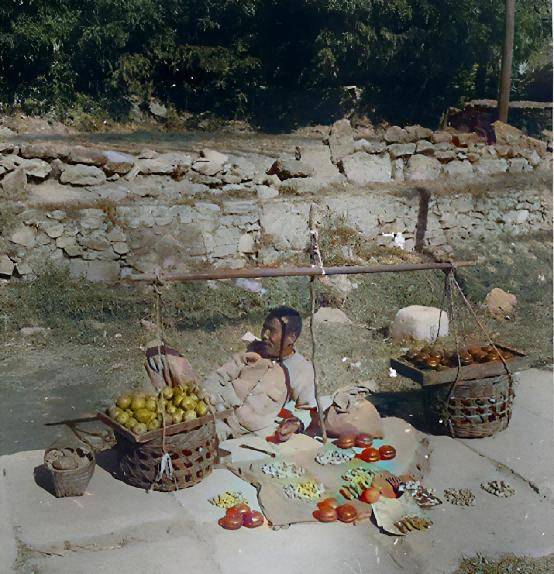

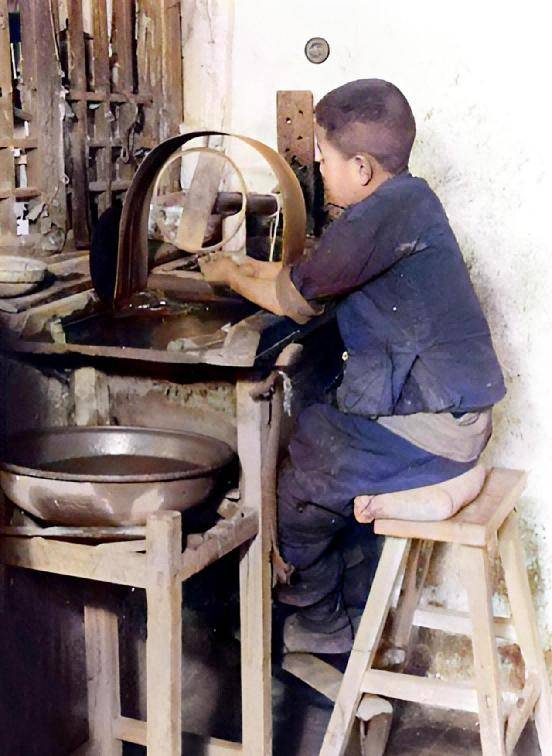

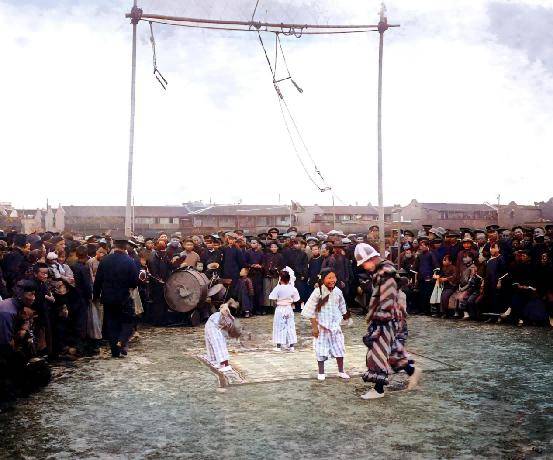

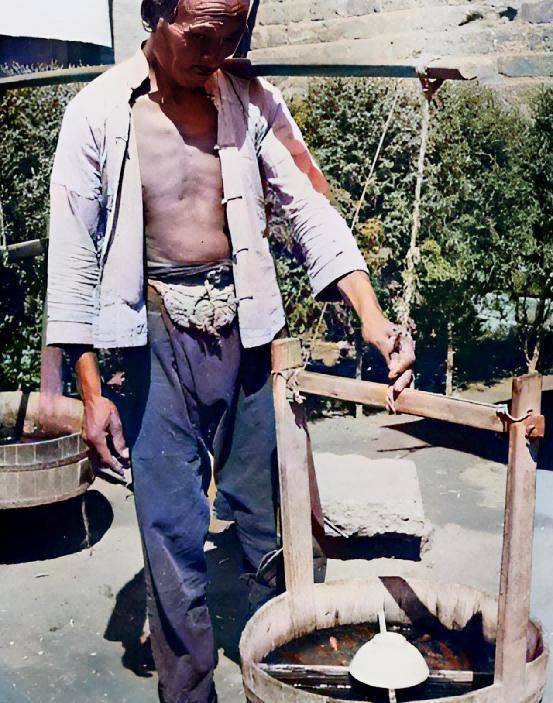

其实,最能够直观反映民国真实面貌的,正是当时普通老百姓的生活。如今,民国时期的亲历者已渐渐少见,留给我们的仅有少数珍贵的历史资料。今天,我们通过29张经过高清修复和上色的民国时期老照片,窥见了一些劳动人民的日常,看到这个时代的真实面貌。让我们通过这些图像来一窥那个时代的风貌,感受真实的“民国”。

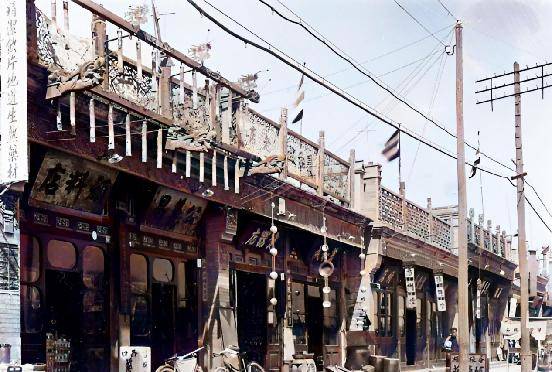

上海外滩,民国时期无疑是一个充满活力和繁荣的象征。那里不仅有着殖民时期留下的各式建筑,更因其日新月异的发展而显得格外辉煌。街头的行人和来往的车辆让人目不暇接,显示出这个城市的繁华与喧嚣。

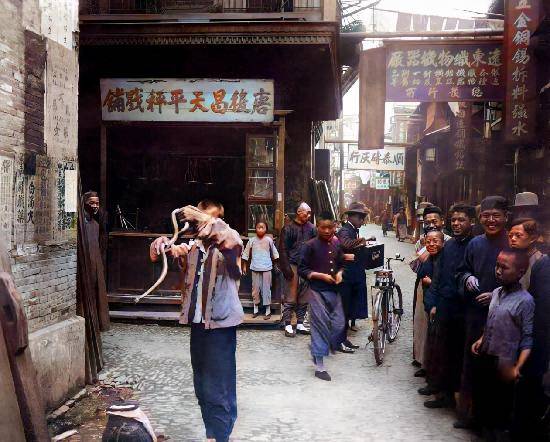

对于许多民众而言,谋生是一个永恒的梦想。为了养活自己,许多人选择了一些特殊技艺,在街头卖艺为生。比如这张照片中,一位表演者正从竹篓里取出一条蛇,边表演边高声吆喝。紧张刺激的表演吸引了许多围观群众,掌声和欢笑声此起彼伏,偶尔也有人丢下硬币作为赏钱。

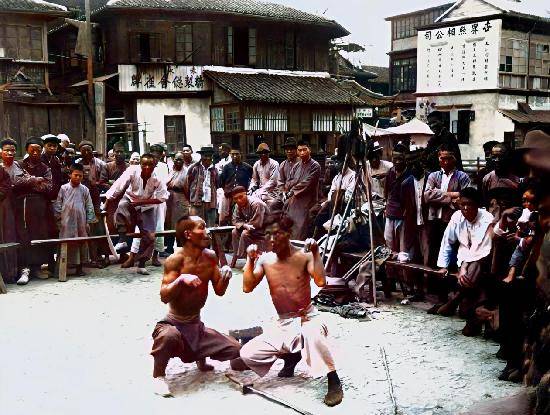

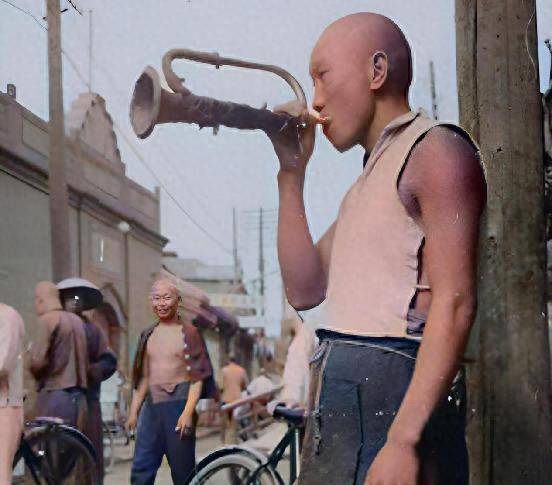

糖葫芦可以说是老北京的特色小吃。与今天常见的糖葫芦摊不同,这位摊贩肩扛一担子,另一端却是一个小炉子,随时可以熬制新糖。这种传统的制作方式,使糖葫芦的口感更为醇厚。而卖艺的艺人们则用自己的肌肉和技艺吸引路人的注意。从他们结实的身躯可以看出,他们为练习这些技艺付出了无数的辛勤努力。而他们表演的,正是当时流行的各种杂技和武术套路。

民国时期,影视制作已经进入了初步阶段。这张照片显示了一位导演正在指导演员演戏,拍摄现场看起来简单而朴素,但对于当时的电影人来说,这已是他们的一项重要工作。要知道,民国时期的电影还不如今天的电影那样成熟和精致,但它无疑为民众提供了丰富的精神食粮。

这是一张关于卖艺的老照片,那时卖艺的形式真是五花八门。照片中的杂技团为了吸引更多观众,特地装扮成小丑,吸引了大量路人驻足观看。小丑搞笑、搞怪,另外三个小女孩正在表演杂技,她们的表演充满了力量与技巧,油桶飞跃的动作让人看得心跳加速,场面热烈非凡。

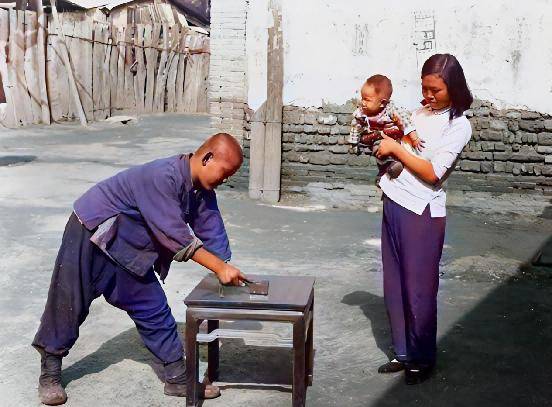

木匠依旧是民国时期不可或缺的职业之一。这位木匠正在制作一张流行的方桌,看上去已经完成了最后的上漆步骤。在民国时期,像他这样的工匠不仅技术精湛,而且生活相对安稳。他身旁可能是妻子和孩子,大家一起过着平静的生活,手艺人的生活方式似乎比那些卖艺者要更为稳定。

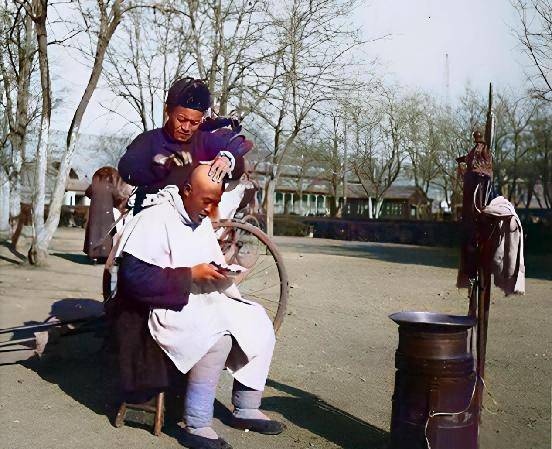

街头巷尾,总能看到剃头匠的身影。他们通常提着工具走街串巷,随时准备为顾客提供理发服务。这种服务方式非常灵活,既方便又接地气,许多市井小民依赖这种便捷的生活方式维持日常所需。

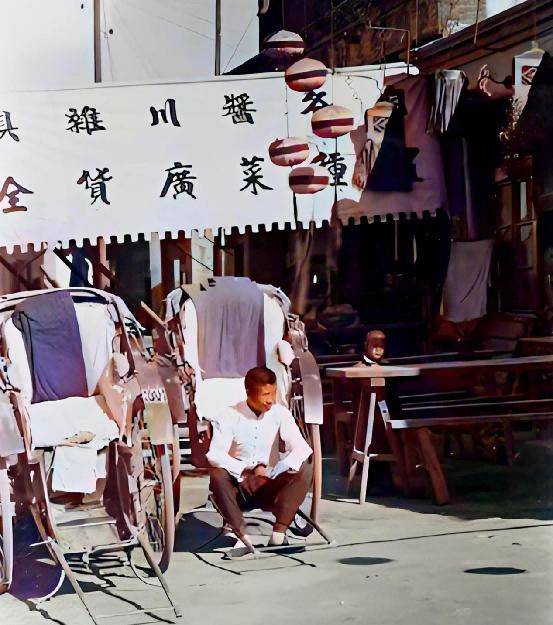

黄包车,民国时期非常具有代表性的交通工具。它虽然没有今天的出租车那般快捷方便,但却充满了时代的烙印。每个时代都有属于自己的“骆驼祥子”,在那个年代,黄包车夫也许拼尽一生的力气,也只是勉强维持生计。

而街头的耍猴人,则以他的猴子和锣鼓吸引路人的目光。小猴子穿着人类的衣服,表演出一系列可爱的动作,耍猴人通过与猴子互动赚取生计,娱乐性强且富有生活气息。

战乱不断的民国,许多百姓都过得异常艰难,迫于生计,很多孩子也早早承担起家中的责任。这张照片中的孩子,便是在玉石加工厂工作的小工人,早早就进入社会,挣取微薄的薪水。

尽管生活困苦,民国百姓依旧尝试寻找生活中的乐趣。这位大爷肩挑两盆金鱼,走街串巷售卖,金鱼鲜艳的色彩让人看见了生活中的一丝希望与生机。就算吃的是窝窝头、咸菜,许多人依然保持着积极向上的心态。

民国的城市街头,常见一些小摊贩,如这位卖青菜的大爷,他的摊位简单却干净,菜品新鲜,似乎带着自然的清香。他推车来到集市,摆摊出售,尽管辛苦,却也能勉强糊口。

木偶戏、锣鼓、玩具摊,民国时期的街头上充满了多种形式的娱乐。即使生活再不如意,人们依然希望能从日常琐事中找回一丝欢乐和轻松。这里的每一张照片,都蕴含着生活的不易,但每个人都在苦中求乐,积极面对。

通过这些珍贵的历史照片,我们不仅仅看到了民国时期的百态风情,也更加深刻地理解了当时百姓的坚韧和乐观。无论是为生计奔波的街头艺人,还是辛勤劳动的手艺人,他们的身影共同构成了民国社会的底层生活面貌。

这些照片展现的是民国百姓艰苦的生活状态,他们虽然艰难求生,却依然不失人性的乐观与坚韧。在那个动荡不安的时代,民众的生活状态就是这样的:虽然在困苦中挣扎,但依然充满希望和对生活的热爱。