神秘的村落

在喜马拉雅山脉的深处,隐藏着一个与世隔绝的村庄,这里是赞斯卡人世代居住的地方。这个古老的部落,由于其独特的地理位置和封闭的生活方式,几乎没有受到外界的影响。直到1980年,通往外界的第一条公路才开始建设,但由于气候恶劣和交通不便,外来者仍然寥寥无几,使得这个部落一直保持着极大的神秘感。

赞斯卡人以深厚的传统和宗教信仰为生活的核心,他们的生活几乎与宗庙祭祀密不可分,信仰与日常息息相关。男性在部落中的地位远高于女性,这种性别不平等的观念深深扎根于这个社区的文化之中,影响着每一个人的生活。按照传统,未婚女性必须完全服从父亲的意愿,结婚后要听从丈夫,丈夫去世后则要依赖儿子。而在这个部落里,女孩不仅没有选择自由的权利,甚至连走出村庄的机会都微乎其微,更别提接受教育了。

因此,女孩们在成年后面临的选择往往是两条截然不同的道路——远嫁他乡,或是剃发出家,成为尼姑。这种两难的选择几乎注定了她们的命运。

布吉与丹温的友谊

布吉和丹温是村里两位性格迥异的女孩。布吉深受佛教教义的熏陶,她坚信自己的信仰,追求内心的宁静与独立。她的思想独立、心智清晰,早早便意识到传统对女性的压迫,决定走一条与众不同的道路。而丹温则是一个温文尔雅、顺从传统的女孩,她待人温柔,始终是父母心中乖巧的女儿。尽管两人个性迥异,她们的友谊却异常深厚,彼此在成长的过程中是最亲密的伴侣。

每当放牛的闲暇时光,布吉和丹温便会坐在山坡上,谈论着自己对于未来的憧憬与疑虑。她们常常讨论为什么男孩可以轻松离开村庄接受教育,而女孩却只能局限在这里,无法追求更广阔的未来。这些问题困扰着她们,似乎从未有人给出过答案,成为了这个部落的无声规则。

随着年龄的增长,布吉和丹温的命运也开始逐渐走向了分岔口。两位女孩的父母已经为她们安排好了婚事,希望她们能尽早嫁人,按照传统过上平凡的家庭生活。对她们而言,这种安排无疑是一种无声的压迫,既无奈又绝望。她们渴望自由,却也深知这种渴望很可能永远无法实现。

嫁给陌生人还是做尼姑?

在父母的催促下,布吉和丹温终于不得不面对这一人生的重大抉择。两人坐在一起,布吉坦然表示,她决定选择出家。丹温震惊于布吉的选择,她无法理解为什么布吉会放弃一个婚姻生活,选择进入寺庙过那样的孤独生活。她觉得,嫁给一个陌生的男人虽然不理想,但至少不会如布吉所说的那样,被束缚在佛像前,放弃一切。

布吉的坚持让丹温感到疑惑,她从未敢去质疑父母的安排。她认为,顺从是女孩应有的责任与义务,毕竟每一位女性的终极目标都是嫁人、成家。她的内心充满了挣扎,但最终,她还是选择了顺从父母的安排。虽然她内心不甘,却也明白自己别无选择。

这一次,布吉和丹温之间的分歧达到了前所未有的深度。她们彼此理解对方的选择,但也无奈于自己的命运。

坚持自己的选择

布吉深知,自己做出的选择并非一时冲动,而是经过深思熟虑的决定。她知道,这条道路不会轻松,未来充满了挑战与孤独,但她从未后悔过。她坚信,唯有追随内心的声音,才能找到属于自己的真正幸福。

当布吉将自己的决定告知父母时,父亲的反应非常激烈,他无法理解女儿为何要选择剃发出家。作为传统的父亲,他认为女儿应该承担家庭责任,嫁人育子是每个女孩的责任。然而,布吉并不因此动摇,她深知自己的选择能给自己带来什么样的自由,决定继续坚定地走下去。

虽然布吉的选择让她的父母感到震惊,但随着时间的推移,他们逐渐认识到,这个决定并非一时冲动,而是布吉深思熟虑后的选择。在佛教大师图雅的劝说下,布吉的父亲终于放下了心中的固执,尊重了女儿的决定。

而另一方面,丹温的命运则完全被家庭和传统所掌控。尽管她曾试图争取选择自己未来丈夫的权利,但最终还是被父母安排了婚姻。她知道,这一切无法改变,只有顺从父母的安排才能保全自己在这个社会中的位置。

两条不同的道路

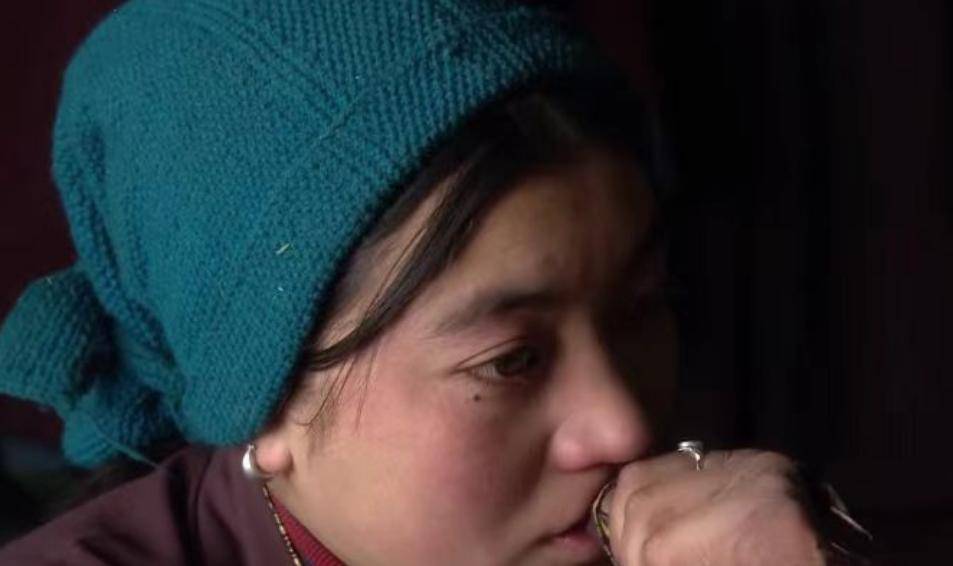

婚礼前夕,丹温和布吉紧紧相拥,泪水盈眶。她们知道,无论选择哪条道路,最终都意味着分别。为了纪念这份深厚的友谊,布吉剪下自己的一缕头发,送给丹温,这缕头发代表着她们之间永远的友谊和祝福。

随后的日子,丹温出嫁了。她与丈夫的第一次见面,充满了陌生与不安。尽管丈夫对她还算和善,但她心中始终不免有些许的不满。她告诉自己,要像母亲所说的那样适应这个新的角色,尽管内心并不完全认同。

布吉则选择了出家,摆脱了她所厌恶的生活。离开家乡后的第一站,她来到了寺庙,接受了剃发仪式,正式成为了一名尼姑。尽管寺庙生活也有种种束缚,但她感到自己终于找到了真正的自由。

尽管布吉和丹温选择了完全不同的道路,但她们都为自己的选择付出了巨大的代价。她们的命运虽然不同,却也在某种程度上相似:她们都在抗争中找到了属于自己的道路。