“和尚不吃荤”是一个流传甚广的佛教传统,它深刻地体现了佛教文化中对众生安乐的关怀与尊重。在这一规定中,体现的是佛教对于众生生命的珍视,以及追求和谐、平衡的理念。

然而,关于“和尚不吃肉”的理解却常常被误解。实际上,历史上的“和尚不吃肉”并非指禁止食用所有肉类,而是指不吃“荤”,即那些具有辛辣、香气的蔬菜,如大葱、蒜、韭菜等。肉类在古代则被称为“腥”,这与现代人理解的“荤菜”有所不同。因此,许多现代佛教徒依然沿袭“荤腥不占”的戒律,表达对食物和生命的敬畏。

这一禁忌的起源并非佛教的特有规定,它早在佛教诞生之前的中国就已经有了相关文化和理论的雏形。古代的道家和养生学说就提倡通过素食、五谷杂粮来追求健康长寿,认为肉食对身体有害,甚至是病源之一。

回到佛教的起源,它的历史可以追溯到公元前5世纪的印度,由释迦牟尼(即佛陀)所创立。佛教主张通过“四大无量心”——慈、悲、喜、舍,来突破人生的种种苦难,达到内心的平和与外界的和谐。佛教的教义不仅关注内心的净化,也强调对周围一切生命的尊重与共存。

佛教最早传入中国是通过汉朝使者的访印之行,他们带回了大量佛经以及翻译人才。经过数百年的发展,佛教逐渐在中国生根发芽,尤其在唐朝时期,佛教进入了繁荣的黄金时期。唐朝社会长期的和平与繁荣为佛教的传播提供了极为有利的条件,许多佛教法师和学者涌入中国,各种不同的思想派系相互融合,催生出禅宗、华严宗等佛教流派,推动了佛教文化的深化与普及。

与此同时,佛教的核心思想——心灵净化、无我思想,恰恰与中华文化中的和谐、内省求真的传统理念高度契合。这些教义也对中国古代文化的发展起到了积极的推动作用,成为了中国传统文化的一部分。随着佛教思想的传播,它不仅影响了中国,也波及到东亚的其他地区,包括日本、韩国、越南等地,形成了各具特色的文化现象。

“和尚不吃肉”的传统戒律体现了佛教对生命的尊重,强调通过素食来平衡身体和心灵。在佛教最初的教义中,禁止食用肉类,旨在避免伤害任何生命,这一思想与佛陀所提倡的慈悲和不杀生的理念紧密相连。虽然“和尚不吃肉”并没有明确的历史记载,但普遍认为这一规定是从佛陀时代开始的,并且随着佛教的传播与发展,逐渐深入中国,并在文化中得到多次阐释与适应。

在中国古代,肉食被视为不健康的食物,《周礼》中便记载了一些禁止食肉的行为。周朝时期,如果官员在聚会中食用鱼肉,周公便会派人将鱼肉打磨成泥,混入粥饭中分发,体现了尊重素食和避免食用尸体肉类的文化传统。《尚书》里也提到,肉腥之物应避免进入儒家学派的课堂,以免影响文化的纯净和崇高。

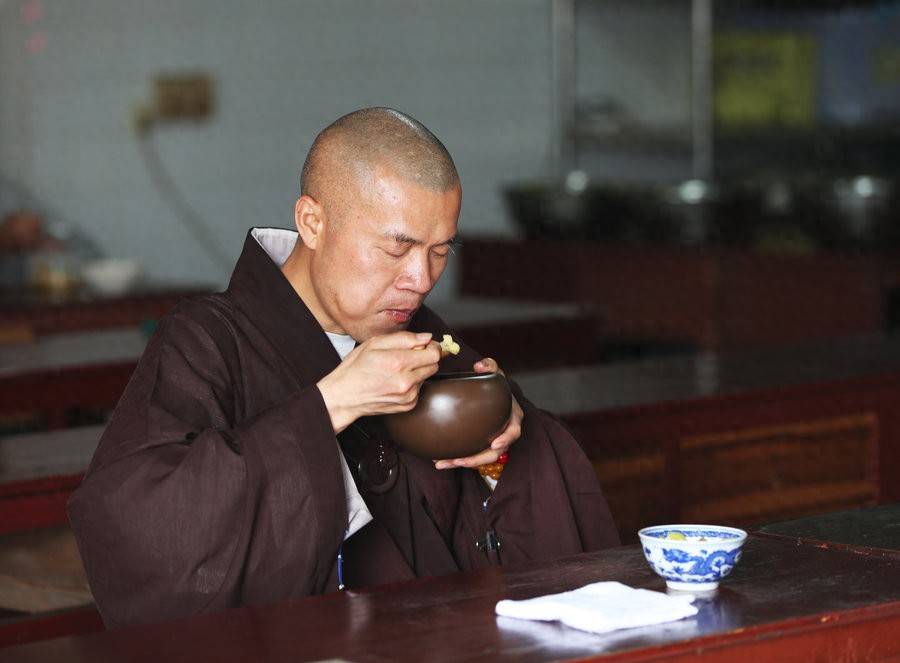

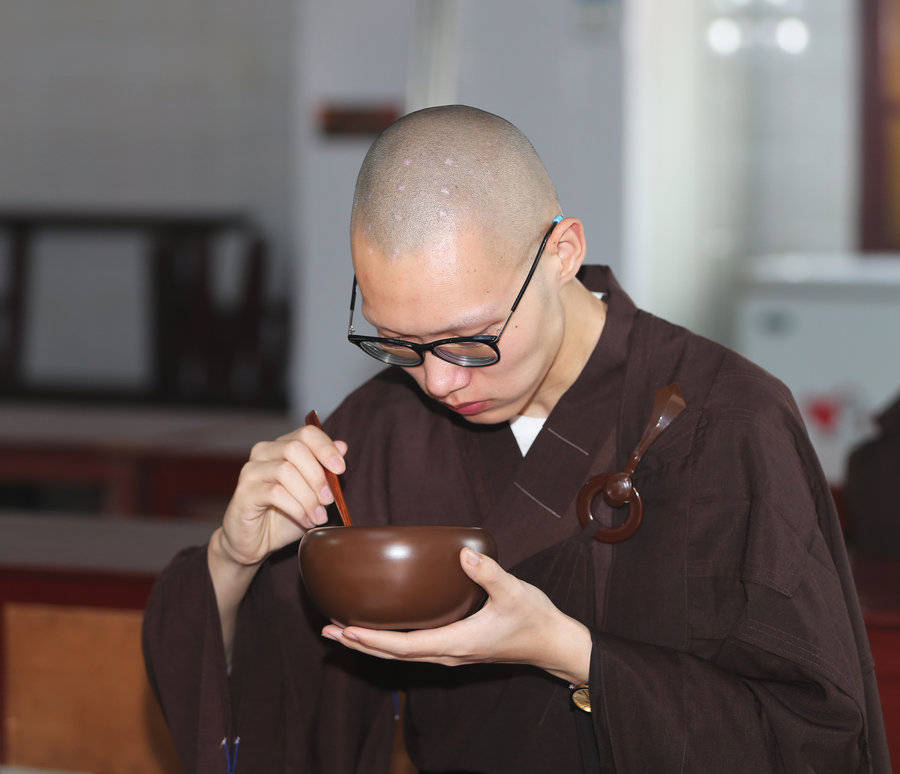

在佛教传入中国后,尤其是唐代及以后的历史进程中,“和尚不吃肉”逐渐成为一项严格的文化戒律,反映了佛教对人与自然、伦理观念和健康平衡的深入思考。现代的和尚们,尽管他们的饮食禁忌因宗派和地区的不同有所差异,但大多数依然坚持素食,避免食用肉类、海鲜、禽蛋等食品。与此同时,他们还注重节制食欲,例如少食多餐、保持餐桌整洁等,旨在保持身体和心灵的清净。

“和尚不吃肉”并非仅仅是饮食上的禁忌,它还代表了对生命的敬重与珍爱。这一戒律背后,折射出的是一种深刻的精神内涵,它提醒人们要意识到我们与周围环境之间的相互依赖与平衡。在佛教的教义中,这种禁忌传达了慈悲与仁爱的思想,促使人们更关注他人的福祉,以及与自然界其他生灵的和谐共生。

从更广的角度来看,佛教的这种饮食理念,不仅影响了和尚的个人修行,也启示着我们每一个人应当以平和、善良的心态来生活。通过素食主义等方式,我们能够减少对动物的伤害,保护生态环境的平衡,积极履行社会责任,保护地球上每一个生灵的健康与安全。

因此,“和尚不吃肉”这一戒律的意义,远远超出了饮食本身。它反映了对生命尊重的深刻哲理,以及对环境和自然的深思熟虑。即便在现代社会,这一传统并不被每个人遵循,但它所传达的伦理和精神价值,仍然值得我们在日常生活中进行深刻的反思与践行。