元朝即将走向终结的时候,盘踞在南京的朱元璋正渐露锋芒,元顺帝为了做最后的挣扎,将希望寄托在一个叫做张昶的官员身上,让他到南京去招安朱元璋。

张昶却“叛变“元朝,成以朱元璋马首是瞻的官员,朱元璋对张昶的才干极其欣赏之时,只有刘伯温看出了张昶的心机。

朱元璋夸张昶是个“清官“,刘伯温却看到他伪装之下真实的嘴脸,最终成为现实......

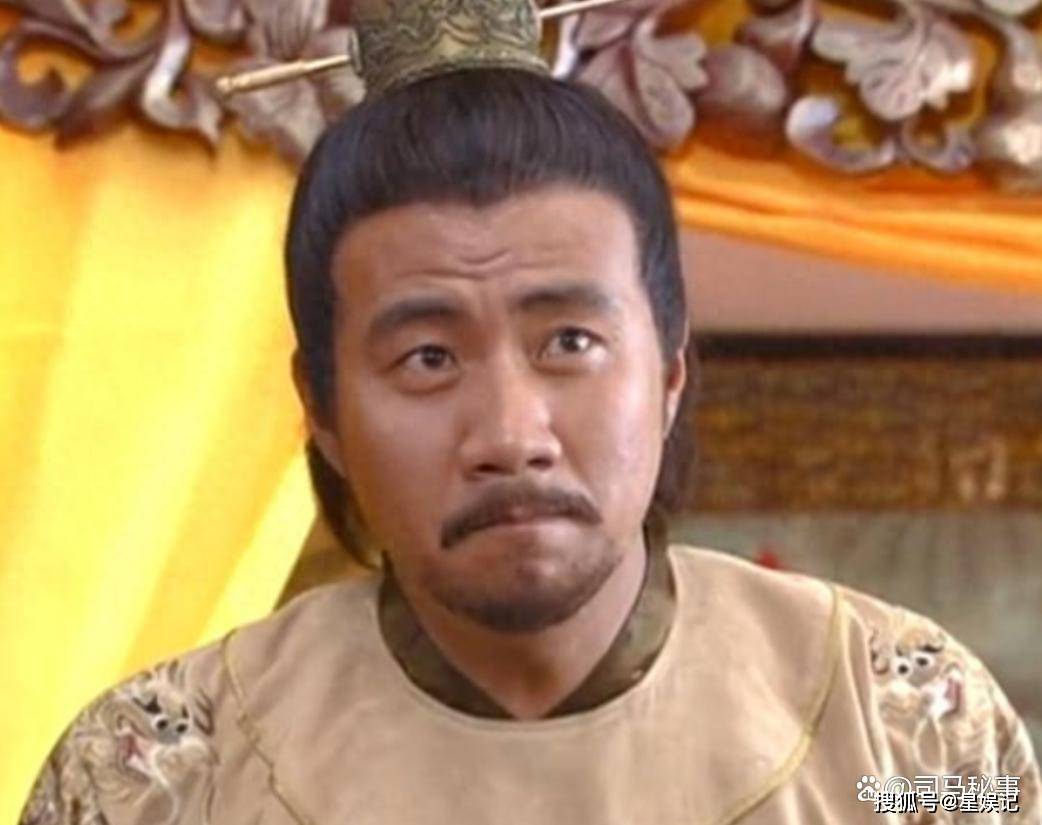

奉命招安

元朝末年,朝廷内部出现很多问题,因为皇权势微对国家治理无能,各大阵营开始内斗,想要让江山易主。

此时南方早已不在元朝管辖范围之内,早已被新势力瓜分。当时国内的格局是:元朝依然控制着北方大部分地区,南方地区则是被韩林儿、朱元璋、徐顺辉、方国珍四方势力瓜分。

朝廷内部打的火热,南方也没有闲着。四方势力都想打败其他三方得到南方的绝对控制权,最终再集中火力一举推翻元朝的控制。

可是真打起仗来,四方阵营势均力敌,难分胜负。元顺帝看到南方的胶着局势,顾不上自己家门口的这些烂事,打算先将南方收复,过后再来整顿朝廷。

元顺帝考虑到自己现在如果想将这打得火热的四方势力依次收复显然是不行的,因为如果他们发现情势危险而形成联盟,自己根本不是对手,于是他想了一个妙计。

就是招安其中实力最强的一方,也就是朱元璋,再用自己的兵力补充到他的队伍中,帮助他打败其他三方。而得到这次招安任务的人就是张昶。

张昶是元朝的一名外交官员,这次招安任务给他也是理所应当。张昶带着任务前往朱元璋建立的吴国。

朱元璋知道张昶前来是商量招安的事情,他肯定不能答应,但是本着国家之间的外交礼仪,他还是见了张昶一面。

在一番交谈之后朱朱元璋发现了张昶的机敏,于是想着将他留下来为自己做事。

在朱元璋的游说之下,张昶也觉得自己这次来招安失败,回去元朝也没面子,更何况元朝内部已经瓦解,衰败已成定局自己回去也不会有什么好下场。

想了想朱元璋的能力,又想了想留在这里的待遇,最终决定留下来给朱元璋工作。一开始,张昶只是接到一些很简单的工作任务,并没有觉得工作简单就糊弄,而是认真的做好每件一件事。

露出真面目

他在元朝为官多年,深知与同僚搞好关系的重要性,于是经常与杨宪等人交流走动,没过多久就在吴国混的如鱼得水。

因为工作成果显著,为人又谦和有礼,得到了朱元璋的喜爱,他的升迁之路也极为顺畅,坐到了副宰相的位置。

尽管已经做了大官,张昶依旧每天都是穿着同一件朴素的衣裳,有的地方已经破损他也并不在意。

因为这一身行头,朱元璋曾在众大臣面前称赞张昶是一位“清官“,他希望吴国的所有官员都向张昶学习,做一个朴素的清官。

在众人的夸赞声中,只有刘伯温没有附和,他反而提醒朱元璋小心提防张昶,他这么穿着并不是因为清廉,而是因为他的心还在元朝。

给朱元璋工作只是缓兵之计,早晚他还是要回到元朝去的,老朱听了刘伯温的话,只觉得是他思虑过重没有往心里去。

为了更加取得朱元璋的信任,张昶在工作中越发上进,当时吴国刚刚成立,许多制度还没有完善,张昶积极参与各项制度的制定工作中,几乎没有一项制度是他没有参与到的。

朱元璋看到他工作这么积极努力,对他更是喜爱和信任了。在朱元璋平定了其他南方势力之后,张昶更是投其所好的对他歌功颂德,将朱元璋夸赞的像是前无古人后无来者的千古一帝。

张昶还大言不惭的劝导朱元璋,认为他的天下已成,整个南方都是他的,完全可以高枕无忧享受自己的胜利果实了。

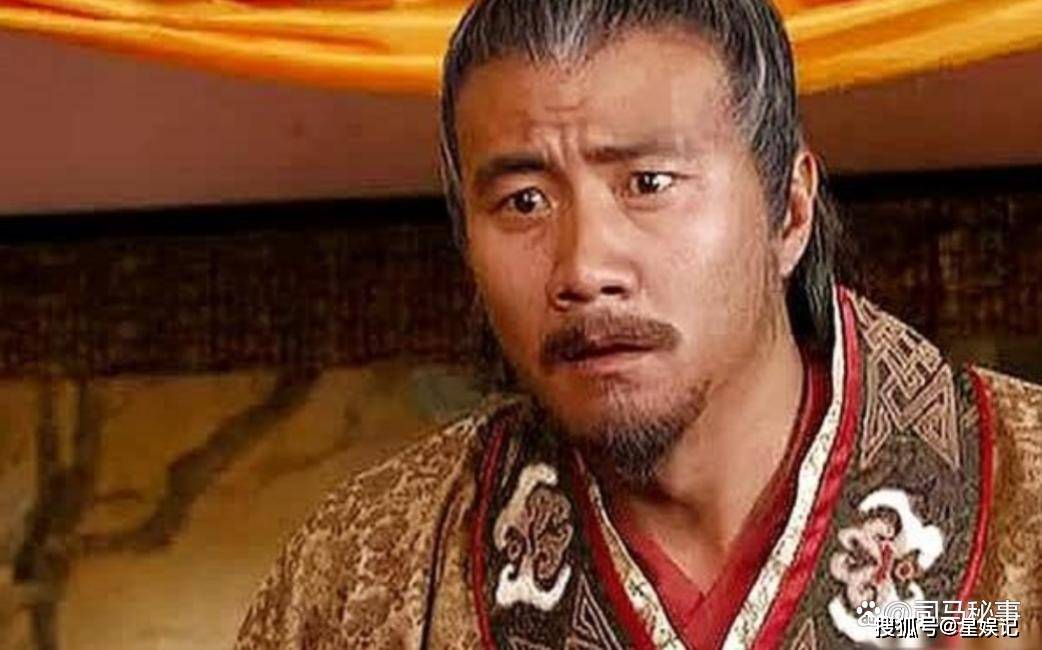

朱元璋被张昶的甜言蜜语夸赞的喜不自胜,就在这时还是刘伯温将他从堕落的边缘拉了回来。

刘伯温将张昶形容为秦朝的赵高,这一句话点醒飘在云端的朱元璋,刘伯温继续解释到:

赵高当年对胡亥说,秦始皇已经打好了天下,你只要尽情享乐即可,导致胡亥不理朝政,秦朝在赵高一人手中掌控,最终走向了衰败灭亡。

如今的张昶不就跟赵高一样吗?他真正的目的就是让你放弃对国家的掌控,最终丢掉辛苦打来的天下啊。

朱元璋听完刘伯温的话大发雷霆,烧了张昶夸赞他的折子,还将他叫到跟前来斥责了一通,最终却没有痛下杀手。

因为朱元璋还是很认可张昶的才华,有张昶帮助他治理国家,他省了很多心力,这次小惩大诫,希望以后张昶能老老实实的做一个好官。

处死张昶

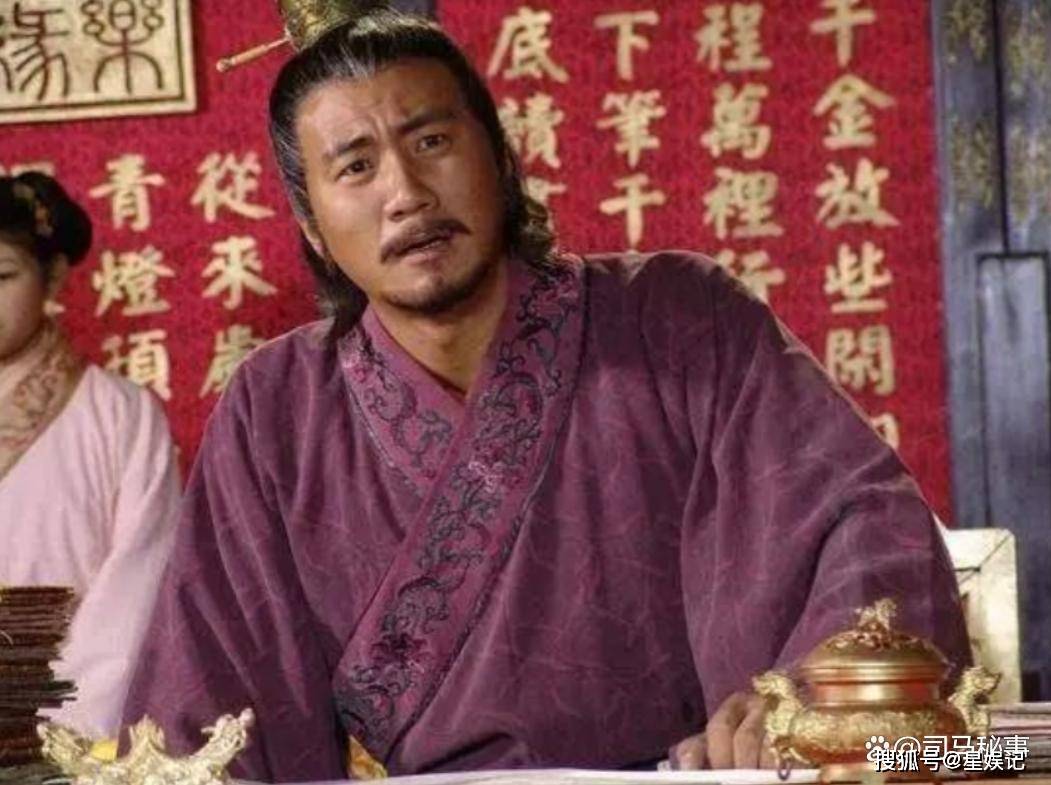

后来,朱元璋在制定国家刑法的时候,就刑罚的设置原则让张昶给些建议,张昶主张应该将犯罪的人从重处罚,这样可以彰显法律的严肃性。

朱元璋又叫来刘伯温问他的意见,刘伯温却认为大明刚刚建立不久,需要用仁政来笼络百姓的心。

如果从重处罚每个人都谨小慎微,整日活在惶恐中生怕做错一点事情遭到从重责罚,那么人们为什么要支持和拥护吴国的皇帝呢?

听过刘伯温的话,朱元璋再也骗不了自己,他明白张昶的心的确不在吴国,推行从重处罚无非是想让朱元璋与百姓离心,让这尚不稳定的国家土崩瓦解。

与此同时,他的另一件事情也被曝光,原来早已在背地里偷偷与来到吴国的元朝大使私下联络起来,还让大使回国帮他询问元顺帝,如果他回到元朝,是不是还能继续享受荣华富贵。

杨宪还曾撞破张昶写过信件给元朝大将扩廓帖木儿,询问他家人的情况。朱元璋听完这些汇报后,当即下令将张昶逮捕,当面询问他事情是否属实。

张昶不但没有否认这些事情,还在被羁押的时候,在一个案牍下边写上“身在江南,心思塞北“几个字。朱元璋最接受不了的就是别人的背叛,最终处死了张昶。

后来朱元璋建立大明朝,第一件事就是调查身边的大臣,处死许多被他怀疑背叛他的忠臣。明朝的官员们都害怕朱元璋的调查,每天都提心吊胆的工作。