在中国传统文化中,“寺”和“庙”常常被混为一谈,许多人甚至认为它们是完全相同的。然而,若深入探讨其历史和文化根源,你会发现它们各自有着不同的起源和功能。作为中华儿女,若连“寺”和“庙”的区别都搞不清楚,实在是太可笑了。

中国文化历史悠久,而“寺”作为一种建筑形式,其含义随着时间的流转也发生了多次变化。从最初的官署到后来的佛教圣地,“寺”字的演变历程不仅反映了中国历史的发展,也体现了外来宗教与本土文化的深度融合。

在佛教传入中国之前,“寺”是用来专门描述朝廷和政府的官署。古时,“寺”字与国家权力和行政管理紧密相连。每个“寺”都是承担特定职能的官署,负责处理与国家治理相关的事务。例如,大理寺负责司法审判,太常寺则管理礼仪和祭祀等事宜。因此,“寺”不仅是行政机关的代表,也象征着国家机器的正常运转,是维护国家秩序的关键场所。

由于“寺”在当时的社会结构中地位重要,从事“寺”职务的官员也享有较高的社会地位,他们直接为皇帝效力,通过自己的职能影响国家的运作。因此,那个时代的“寺”并没有宗教色彩,而更多的是权力的象征。

“寺”由行政机关转变为宗教场所的过程始于公元一世纪,当时汉朝正在进行与印度的文化交流。佛教作为外来宗教,逐渐传入中国,并在短短时间内引起了上层社会的关注。史书记载,汉明帝曾在梦中见到一位金光闪闪的神人,因而对佛教产生了兴趣。为了解梦中的神人,他派遣使者前往印度,最终迎回了两位印度高僧以及佛经和佛像。这标志着佛教正式进入中国。

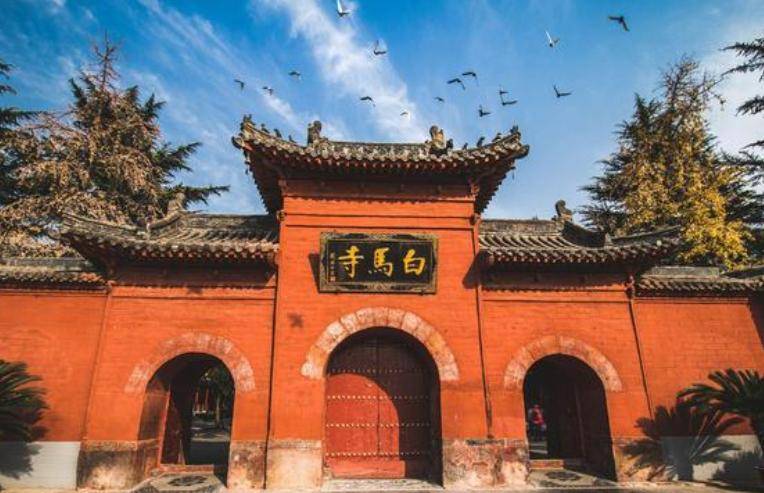

随着佛教的到来,如何安置这些高僧成为了一个问题。当时,鸿胪寺负责接待外国使节和贵宾,一度成为高僧们的临时住所。但显然,这并非长久之计。于是,汉明帝决定为这些僧侣建造专门的居所,这些新建的居所模仿了朝廷官署的建筑形式,因此也被称为“寺”。其中,历史上著名的白马寺就是第一个“寺”的代表。白马寺的建立不仅标志着中国第一座佛教寺庙的诞生,也意味着“寺”这一名称从此与宗教紧密相连。

白马寺的建设是佛教寺庙在中国的开端,随着佛教逐渐在中国传播,“寺”成为了僧侣们的修行、讲学和传播佛法的场所。越来越多的佛教寺庙在全国各地相继建立,僧侣们在这里抄写经文、讲解佛法,并为信徒提供宗教服务。寺庙逐渐发展成了一个集宗教、文化、教育等多重功能于一体的综合性机构,并成为当时社会生活的核心部分。中国的佛教寺庙不仅是信徒的精神家园,也是知识和文化的传播中心。

在佛教传播的过程中,寺庙不仅是宗教的象征,它们还结合了中国本土文化,孕育出了具有中国特色的佛教文化。随着寺庙数量的增多和佛教影响力的不断扩大,许多寺庙逐渐获得了皇室和贵族的支持,成为庇护和施主的精神寄托,这进一步巩固了寺庙在中国社会中的地位。

与“寺”不同的是,“庙”自古便是宗教性与社会性并存的场所,展现了中国独特的信仰体系和文化认同。中国古代的“庙”最初主要是供奉和祭祀祖先的场所,体现了家族对先人的崇拜。这种祭祀文化可以追溯到宗法社会,那个时代家族观念强烈,祖先被视作家族的守护神,庇护后代的安康与繁荣。因此,很多家族都会在自己的土地上建庙,用以安放祖先牌位,定期进行祭拜活动。

这种祖先崇拜不仅局限于个人家庭,在国家层面也有所体现。古代帝王们非常重视祖先祭祀,他们会在京城建造规模宏大的太庙,供奉历代皇帝的牌位。太庙不仅是皇室祭祖的场所,也是国家祭祀的重要象征,代表了国家的延续与历史的敬仰。在重大节日或国家危机时,皇帝会亲自前往太庙祭拜,祈求祖先的保佑与神灵的护佑。

随着时间推移,“庙”的功能逐渐从单纯的祖先祭祀扩展到了对神灵的崇拜。古人对于自然现象和天灾人祸往往心存敬畏,认为这些无法掌控的力量是由神灵支配的。因此,祭祀神灵成为百姓日常生活中不可或缺的一部分,庙宇也从家庭和国家的祭祀场所转变为社会公共信仰的核心。庙宇供奉的神灵种类丰富,包括自然神、地方神以及被神化的历史人物。

庙宇不仅是供奉神灵的场所,它们还承担着社会教育和道德教化的责任。庙会作为庙宇文化的重要表现形式,每当重大节日或特殊日子来临,庙会便成为当地居民的盛大集会。庙会不仅是祭祀和祈福的场所,更是人们社交、交流和贸易的重要平台。

庙宇建筑本身也是中国古代建筑艺术的杰出体现,庙宇的设计、雕刻、彩绘等无不展现了古代工匠的智慧与艺术修养。每座庙宇背后都有一段故事,记录着当地的风土人情和历史变迁,成为了地方文化的重要象征。

尽管现代社会快速发展,带来了宗教信仰的多元化和世俗化,但庙宇在中国社会中的地位依然稳固。在许多城市和乡村,庙宇依然是重要的文化地标与精神寄托地,同时也吸引着大量国内外游客前来参观和体验。

现代社会中,“寺”和“庙”这两个词常被混淆,许多人认为它们是同一个概念,统称为“寺庙”。这种混淆不仅源于现代社会逐渐淡忘的传统文化,还与大众媒体的简化和误传密切相关。许多影视作品和文学作品常常不加区分地使用“寺庙”一词,给观众留下了模糊的印象。

这种不准确的使用方式,导致了公众对“寺”和“庙”的概念产生了混淆。在现代学校的历史教育中,“寺庙”通常被简化为宗教场所,缺少对其历史和文化内涵的深入讲解。随着全球化的推进,外来文化的涌入也冲击了传统文化的传播。在这种背景下,许多年轻人对于“寺”和“庙”的区别并不清楚,甚至认为它们没有必要分辨。

区分“寺”和“庙”的含义,有助于更好地理解中国古代的社会结构、宗教信仰以及文化习俗。忽视这些差异,可能会导致我们失去对文化根源的深入理解。媒体和文化产品在传播传统文化时,也应注重准确性,通过严谨的文化考证,避免混淆使用“寺庙”这一词汇。