前言

皇室选妃,外人总以为是童话。天皇择偶,国民瞩目,全球关注。大家默认标准:门第、气质、漂亮就行。但很少有人知道,在日本这个讲究仪式、崇尚规矩的国度,成为天皇的妻子,不止要“长得好”,还得满足一项几乎没人敢提的——特殊要求。而这条标准,远比容貌更具威慑力。

门第至上,从贵族到皇后,谁能进这扇门?

选妃,这事日本皇室干了千年。说到底,谁能进后宫,不光靠脸,更靠出身。从平安时代起,藤原一族就掌握选妃大权。他们把自家女儿送进皇宫,一代代垄断了中宫的位置。那些“皇后候补生”从小练琴棋书画、习礼仪诗歌。不是学给天皇看,而是为政治铺路。

进入德川幕府时期,后宫制度更严。哪家女子能送进宫,全看家族背景。贵族之家、五摄家、皇族分支才能提名。出身不好?别说见天皇,连宫门都进不来。这套制度一直延续到明治维新。虽说天皇回归权力中心,但婚姻制度依旧森严。

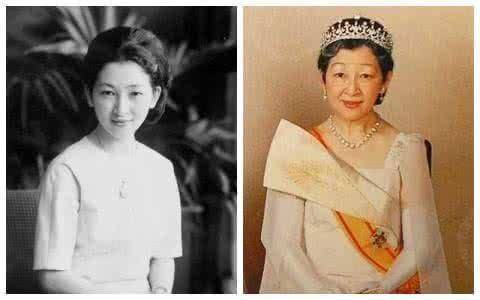

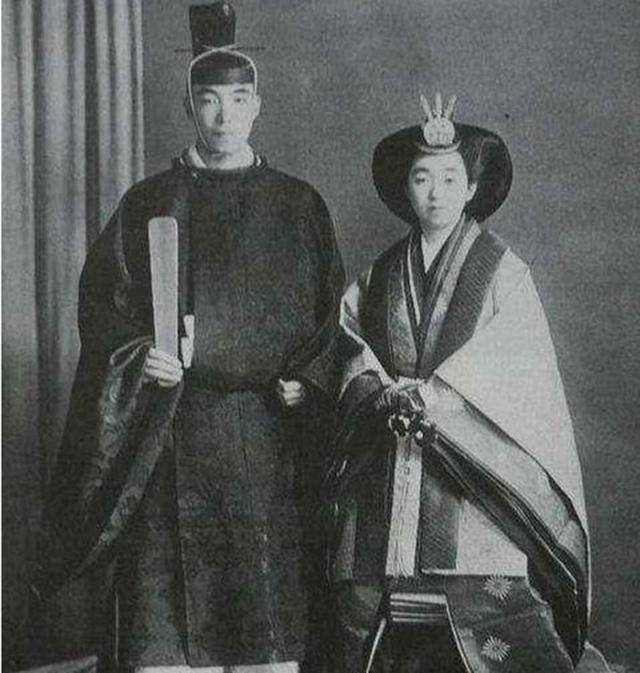

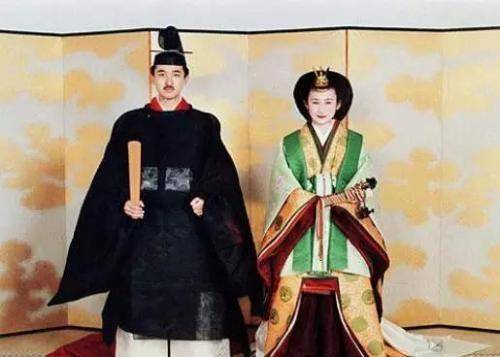

明治天皇娶的是九条道孝之女,昭和天皇的正宫香淳皇后出身侯爵家。直到1959年,今上天皇明仁破天荒娶了平民出身的正田美智子,才算打破贵族壁垒。但即便如此,美智子也不是普通人。她是日本面粉巨头之女,毕业于圣心女子学院,家世清白,教育完备,谈吐优雅。哪怕名字不带贵族血,她身上的每一寸修养,依然对得起“未来皇后”的身份。

这就说明一个问题:皇室选妃表面看重长相,本质还是门第。美丽可以修饰,出身却决定你能否站在起跑线上。

除了美貌,皇室对“纯净”的执着

在人类社会的历史长河中,美貌常常被视为一块极具吸引力的入门砖,在众多领域都能成为开启机会大门的钥匙。在古代宫廷的选妃制度中,美貌同样扮演着重要的角色。

那些容貌出众的女子,往往更容易获得进入宫廷的机会,仿佛美貌是一张通往宫廷华丽世界的入场券,在日本皇室的选妃体系里,仅仅拥有美貌远远不足以成为皇后。若想登上皇后这一尊贵的宝座,还得符合一个至关重要的“必须条件”——纯洁。

这里所提到的纯洁,并非普通意义上的贞洁概念。它是一种被制度化的“生理清白”,有着更为严格和细致的界定。从历史的角度深入探究,日本皇室对血统的“纯净性”有着极度的重视。众多学者的研究都表明,这种重视有着深厚的历史根源和多方面的考量。

一方面,是为了维护皇统的神圣不可侵犯。在日本的传统文化中,皇室被视为神的后裔,皇统代表着一种至高无上的权威和神圣的使命。保持血统的纯净,就如同守护着这一神圣使命的延续,确保皇室的尊严和地位不受任何玷污。

在古代日本的神话传说中,皇室的起源与神灵有着紧密的联系,这种神裔的观念深入人心,使得皇室成员的血统成为了一种特殊的象征。另一方面,是出于继承安全的考量。一个拥有纯净血统的皇室继承人,被认为更有可能具备优秀的品质和能力,能够稳定地继承皇位并治理国家。

从遗传学的角度来看,纯净的血统或许能够减少一些潜在的遗传疾病和不良基因的影响,保证皇室家族的健康延续。这也就不难解释,为何“处女”在日本皇室的皇妃选拔中占据着如此关键的位置。

在皇妃候选人的选拔标准中,候选人必须满足无婚史、无绯闻、无污点等一系列严苛的条件。这意味着她的身体,不属于任何人,始终保持着一种绝对的“纯净”状态;她的历史,不能有任何“他人痕迹”,过往的生活必须如同一张白纸般干净。

这种标准近乎绝对,甚至在过去,女性还需要接受严格的体检,以确保她没有生育障碍。这种体检不仅仅是对身体生理状况的检查,更是对“生理清白”这一标准的进一步验证。它体现了皇室对皇妃候选人的全方位考察,不放过任何一个可能影响血统纯净和皇室延续的细节。选妃这件事,绝不是简单的婚恋自由行为,而是一种严肃的国家行为。

妃子在皇室中,不仅仅是皇帝的妻子,更重要的是,她是一种象征,是国家形象的延伸体。她的一言一行、一举一动,都代表着皇室的尊严和国家的形象。

而这份“纯净”,对于成为皇妃的女性来说,也意味着巨大的孤独与牺牲。一旦成为皇妃,她的生活将被全方位地监控。她的言行举止,无论事无巨细,都会被详细地记录在案。

她失去的是自由,那是一种普通人习以为常的自由,包括自由地表达自己的想法、自由地选择自己的生活方式等。例如,她可能无法像普通人一样与朋友随意交往,不能自由地外出逛街、旅游等。

她的生活被各种繁琐的宫廷规矩和礼仪所束缚,每一个动作、每一句话都需要经过深思熟虑。然而,她换来的只是“皇室成员”的光环。这个光环虽然耀眼,但背后却隐藏着无数的无奈和痛苦。她在享受着众人敬仰的同时,也承受着巨大的压力和孤独。

她可能会在夜深人静的时候,思念着曾经自由的生活,渴望着能够像普通人一样拥有简单的快乐。但为了皇室的尊严和国家的形象,她不得不默默忍受这一切,将自己的情感和欲望深深埋藏在心底。这种孤独与牺牲,是日本皇室选妃制度背后鲜为人知的一面,也是那些成为皇妃的女性所必须付出的沉重代价。

这种标准残酷却现实。它保护皇室不受丑闻污染,也束缚了入选者的一生选择。

真正令人畏惧的,不是标准,而是“特殊审查”

要说哪条标准最出人意料?不是处女要求,不是贵族背景,而是那条几乎没人提起的——不准带针簪入宫。

在古代,选妃入宫前要接受严格检查。不只是身家背景、思想记录,还有最基本的——随身物品审查。尤其是发簪、长针、刺绣用具等,都被视为危险品。

原因很简单:防止自残或逃宫。

在封闭的宫廷里,女子失去一切自由。不能离宫,不能写信,不能见亲人。一旦心理崩溃,最常见的反应就是自伤。而发簪,最易成工具。历史上不乏女子用发簪刺颈、刺眼、刺心自尽的记录。为了防止这类事件,宫内厅制定了一项严规——入宫即弃“尖锐物”。

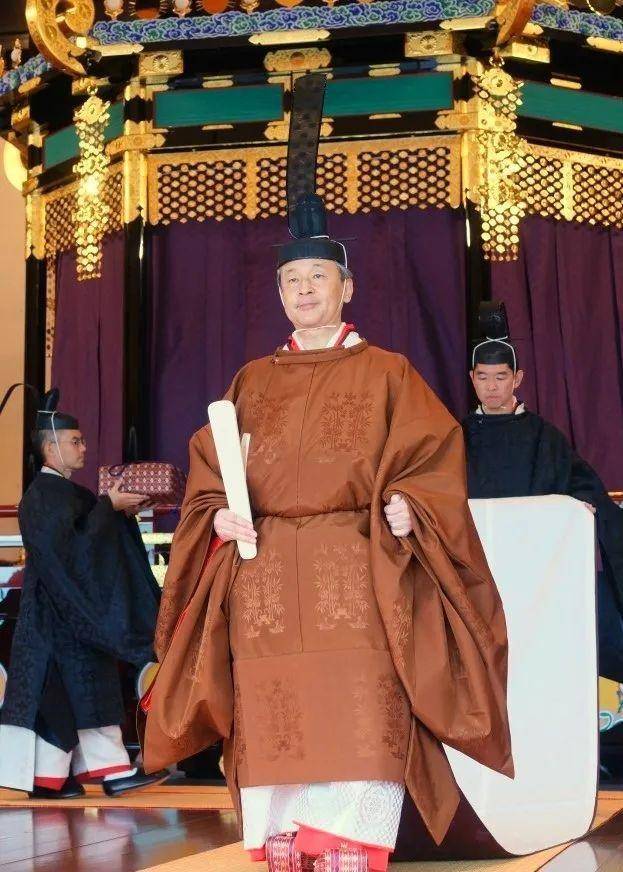

德仁妃选拔阶段,这项检查依然存在。女官必须亲自查验随身物品,哪怕是一根簪子,也要确认不能刺穿肌肤。一旦发现异常,候选人立即被除名,甚至被视为“不稳定因素”,永远不得再入宫。

这一“特殊要求”,看似细微,实则透出皇室对“秩序与稳定”的偏执。在这座制度机器中,妃子不能有情绪波动、不能有逃避可能,必须“安全”“合规”“可控”。这不只是婚姻,是彻底的人身管理。

一场表面荣耀背后的控制术

成为皇后,是很多人眼中的荣耀。但对当事人来说,这更像是一场制度下的束缚游戏。

雅子妃,就是个活例。她聪明、优秀,东京大学毕业,精通多国语言,外交部工作,事业前途无限。但婚后不到几年,精神崩溃,患上抑郁症。原因并不复杂:她要按照宫廷要求打扮,说话不能随意,孩子的教育也不由她决定。公众期待她是“完美皇后”,而她只是个想过正常生活的女人。

当外界质疑她“不适合做皇后”,没人去问,那些规章条目是否本身就不适合一个现代女性承受。

而她的故事,只是皇室妃子生活的冰山一角。

从千年前的贵族制度,到现代的宫内厅体制,皇室妃子一直活在两种矛盾之间:一方面是国家象征、公众偶像;另一方面却是制度俘虏、自主缺失者。

人们看到的是她们站在阳光下的样子。没人看到,她们脱下礼服后,要面对的孤独、压抑、规则的“暗影”。

日本皇室选妃,不只是挑一个妻子,更是在挑一个符号。漂亮、门第、贞洁,这些都只是外壳。真正决定她们命运的,是制度,是一套看似柔性、实则刚硬的掌控逻辑。

而那根不能带入宫的发簪,才是真正让人警醒的象征。它不是凶器,却道出了一个事实——皇室不是自由的地方,是一台运转千年的制度机器。而妃子,是这台机器里最安静、最被关注,却最无法主宰自己命运的那一颗螺丝。