《——·前言·——》

成千上万的中国劳工曾被承诺可以通过赴法修路赚取高薪。然而,他们的真实工作却是艰苦的煤矿开采和充满危险的后勤支持。这些劳工不仅要忍受来自工作环境的压迫和疾病折磨,还被迫与法国女性结婚,以便获得合法居留身份。为什么法国急需这些劳工?又为何劳工们最终能挣脱困境?

1914年,一战爆发。随着法国参战后大量男性阵亡,每三名参战者中就有一人死亡,导致战后劳动力严重匮乏。法国政府面临极大的困境,经济停滞,生产力急剧下降。此时,他们的目光转向了东方——中国。庞大且廉价的中国劳动力,成为了法国急需的资源。为了填补劳动力空缺,法国与英国政府达成协议,决定大规模引进中国劳工,参与战时和战后建设。

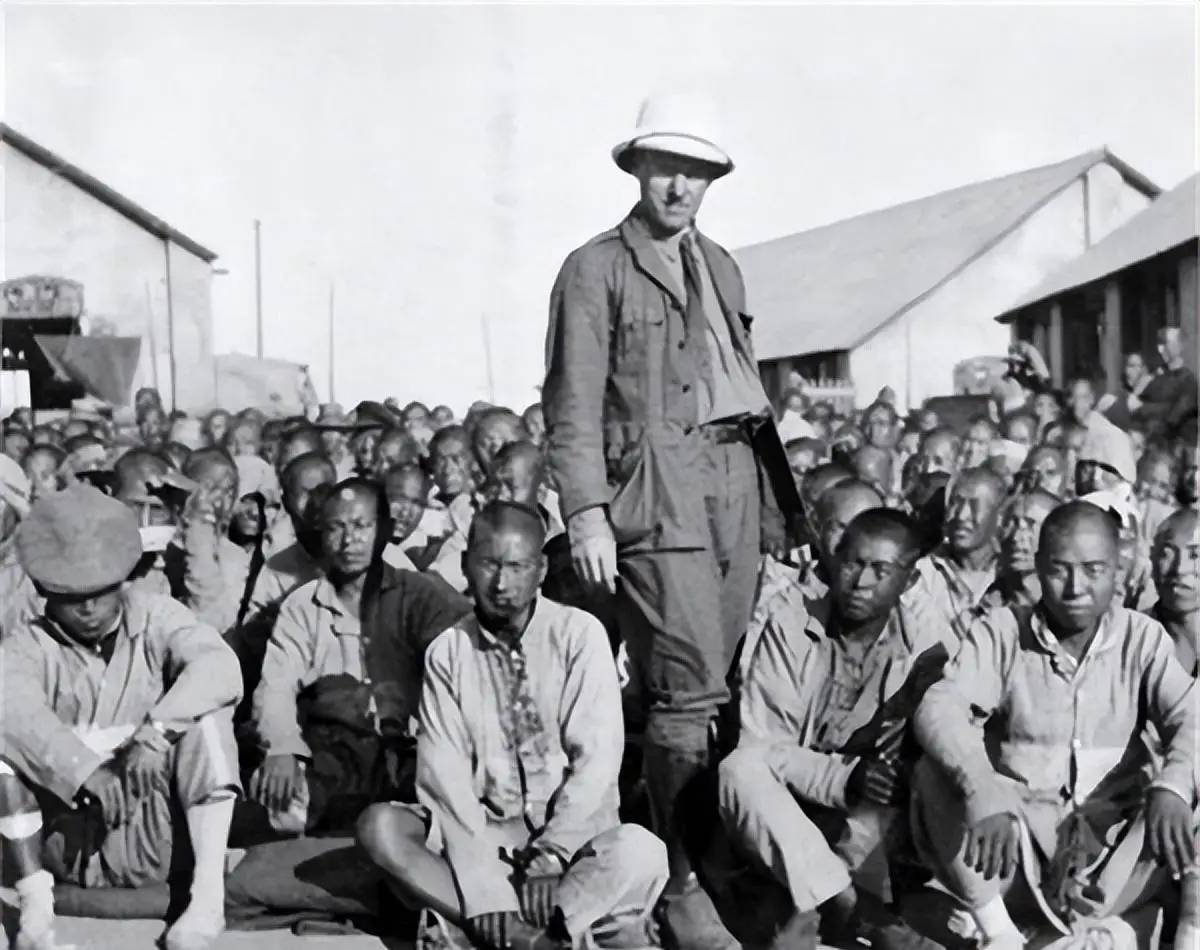

在法国与英国商讨后,通过中介招募劳工,主要依靠中国北方的地方官员和教会。劳工们被诱以高薪和“修筑铁路”的承诺前往法国。然而,他们真正的工作却并非铁路建设,而是被迫进入煤矿,承担后勤任务,甚至参与危险的战时工作。最初的宣传只是表面功夫,劳工们真正面临的是沉重的苦役。

袁世凯政府也默许了这一行为。在他们看来,采用“以工代兵”的策略不仅能缓解国内劳动力短缺的压力,还能通过参与战争后勤工作来填补军队缺口。大多数劳工来自山东、河北等贫困地区,他们生活困窘,迫切希望能够为自己和家人争取一线生机。没想到,他们的命运却被彻底改变。

一旦这些劳工登船,才意识到自己受到了严重欺骗。船上环境恶劣,狭小的空间充满了瘟疫和疾病。许多人在抵达法国之前就死于病痛或营养不良。当他们最终抵达法国后,等待他们的并非高薪的承诺,而是长期在煤矿工作,薪资远低于原先的承诺,且工作环境极为恶劣。法国的矿区劳工们每天需要工作超过12小时,有时甚至达到20小时。月薪仅为国内工人的三分之一,工作条件近乎残酷。在这般艰苦的环境下,劳工们别无选择,只能忍受下去。

招聘过程中所承诺的“高薪”不过是法国政府和地方官员用来诱骗劳工的幌子。真实的目的,是让中国劳工填补劳动力的空缺,特别是在煤矿和军需后勤的领域。劳工们的居住条件同样恶劣,他们被迫住在狭窄的棚屋中,食物严重短缺,衣物也极为单薄。长时间的艰苦生活使得他们的健康状况日益恶化,而这一切的背后,都与他们的贫困背景息息相关。

约有3万名劳工死于战争、疾病和艰苦环境,而他们的牺牲却从未得到应有的重视。随着一战结束,法国男性大规模阵亡,导致女性人口过剩,性别比例严重失衡。为了解决这一社会问题,法国政府曾提出多个方案,包括“一夫多妻制”,成立残疾军人婚姻协会,甚至考虑引入欧洲其他国家的劳动力,最终,他们选择了一个“更加实际”的办法——引进中国劳工。

战后,法国政府逐渐意识到,劳工不仅能填补劳动力缺口,还能帮助法国社会恢复秩序。中国劳工勤奋、朴实且节俭,他们成为了许多法国女性心目中的理想伴侣。中国劳工不酗酒、不家暴,工作态度严谨,这些品质与部分当地男性形成鲜明对比。许多法国女性认为,与中国劳工结婚能够获得一个相对稳定的家庭。

尽管法国政府最初并不支持劳工与法国女性结婚,因为他们认为中国劳工的文化背景与法国传统格格不入,政府甚至发布公告,表示这些劳工“可能已婚,且文化上有很大差异”。然而,随着劳动力需求的持续增加,政府终于做出了妥协,开始允许劳工与法国女性结婚。这些婚姻并非单纯基于爱情,更多的是因为法国女性急需丈夫,而劳工则迫切需要合法身份。

大约3000名中国劳工与法国女性结婚,获得了合法居留身份。这些婚姻的背后,充满了复杂的现实考量。有些学者质疑,这些婚姻是否真的是自愿的,是否有些劳工早已有了配偶,而结婚只是为了生存。尽管如此,这些婚姻仍然成为法国历史上一段奇特的文化交融。通过这些婚姻,中国劳工获得了合法身份,也为两种文化的交融奠定了基础。

中国劳工最初是被欺骗的受害者,然而随着他们在法国社会中所做出的贡献,他们的角色逐渐发生了转变。从最初的牺牲品,到最终的“英雄”,尤其是在战后重建中,劳工们成为了法国经济复兴的重要力量。法国政府最终承认了中国劳工在战争中的巨大贡献,并为他们建立了纪念碑,表彰他们为法国所做的贡献。这个纪念碑位于法国巴黎的唐人街,铭刻着劳工们的历史及他们所经历的困难。

中国劳工在法国的贡献,特别是在煤矿开采和后勤运输等领域的努力,为法国的经济复兴起到了至关重要的作用。尽管他们的劳动支撑了法国的工业重建,推动了法国社会的快速恢复,但这些劳工的“英雄地位”并未得到足够的尊重。许多劳工在战后的生活并未得到应有的保障,反而被社会边缘化。

在法国历史上,这段劳工的历史地位并非没有争议。有学者质疑,部分劳工的婚姻关系只是法国政府为解决滞留劳工问题所采取的临时措施,而且有些劳工可能隐瞒了已婚的事实。此外,在中国,关于这段历史的记忆相对模糊,这与法国政府在巴黎唐人街建立纪念碑的举措形成了鲜明对比。

劳工的后代,成为了中法文化交流的桥梁,他们在法国社会中逐渐站稳了脚跟,并在多元文化的融合中发挥了重要作用。然而,中国国内对此段历史的关注仍然不足。劳工历史的双重身份——既是牺牲的见证,也是文化融合的象征——在中法两国的历史记忆中,依然存在巨大差异。