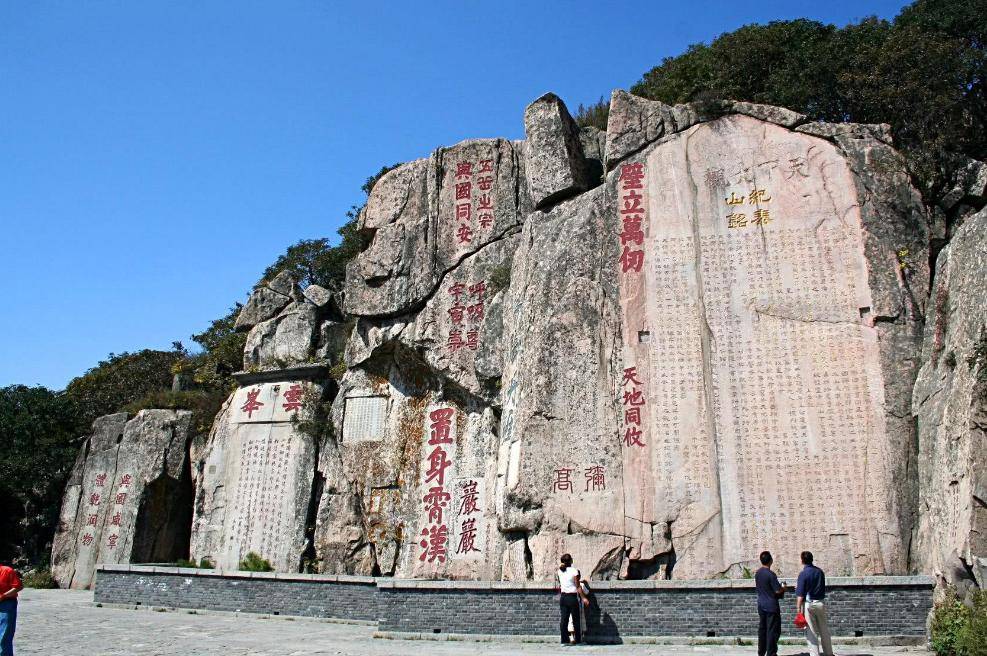

提到古今中外,中华大地上最具象征意义的圣地,不论是历史爱好者还是修仙迷,几乎都会不约而同地想到同一个地方:泰山。杜甫在《望岳》中写道,“会当凌绝顶,一览众山小”,简短的十字,便将泰山的巍峨壮丽展现得淋漓尽致,充分展现了泰山的雄伟气势。

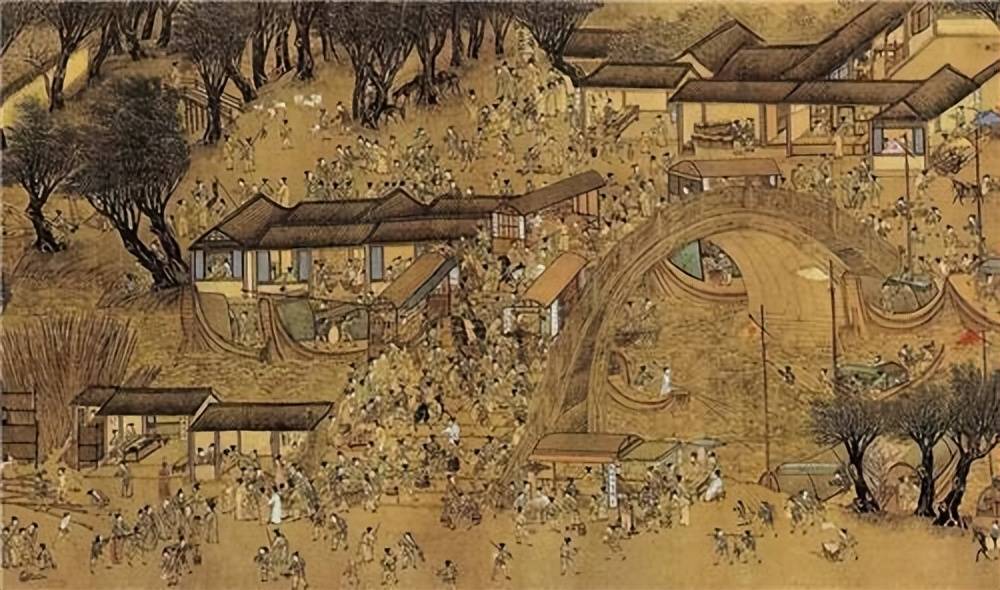

然而,泰山的特殊性,不仅仅体现在它的高耸入云,更深刻地源于它在五千年中华文明史中所承担的文化象征意义。传说在上古时代,三皇五帝曾在此举行祭天仪式,将它视为天地神明的沟通之地。古人更是认为“泰山安,四海皆安”,这表明泰山在当时被赋予了国家安定和权力合法性的象征。

当时的秦始皇也深知泰山的文化地位,在东巡过程中,举行了盛大的“受命于天”封禅大典。自此,封禅泰山成为了历代帝王的传统,泰山不仅是一个自然的高地,它更成为了象征国家统一与天命传承的圣地。

然而,尽管泰山地位崇高,历史悠久,六位皇帝在这里进行过封禅仪式,之后却再也没有举行过。究竟是什么原因导致这一仪式的终结呢?

尽管每个帝王都会宣称自己的统治是天命所归,历史学家们并不单凭帝王的口号来评价他们的地位。皇帝们的实际作为才是决定他们能否留名青史的关键。尤其是自秦始皇起,封禅逐渐成为明君的象征,只有那些有实际建树的帝王才敢于在泰山进行封禅。即便秦二世曾在泰山举行封禅仪式,但并没有改变后世的普遍观念。正因为如此,秦朝之后的帝王们在登基后都会有自觉:有了显著的政绩才可进行封禅。如汉武帝刘彻曾五次举行封禅大典,以彰显其治国理政的成就。

反之,那些政绩平平的帝王,只能在泰山上做些象征性的祭天仪式,像汉安帝刘祜一样留下些许字迹,显示自己曾经为皇帝,但并没有获得真正的封禅荣耀。

在这一规则下,泰山成为了许多杰出皇帝的“打卡”地。无论是秦始皇,还是汉武帝、汉光帝、唐高宗、唐玄宗,他们都在泰山举行过盛大的封禅仪式,以展示自己伟大的治国成就和雄厚的实力。

其中,秦始皇不仅统一六国,还建立了中央集权的制度,废除分封制,实施郡县制,统一了文字和度量衡;他北击匈奴,南征百越,修筑了万里长城并修建灵渠,成功沟通了长江与珠江水系,开疆拓土。无论哪一项功绩,都是千秋伟业,奠定了后世的基础。

汉武帝和汉光帝也在位期间作出了卓越贡献。唐高宗李治和唐玄宗李隆基则存在较多争议。李治在位时,不仅注重政治治理,也有许多军事成就,西灭突厥、东征百济、高句丽,屡战屡胜,让唐朝的疆域一度达到了最大。而李隆基虽然因晚年的安史之乱被批评,但他年轻时的雄心壮志,特别是在推行“唐隆政变”后,确实将唐朝的政权推向了一个新的高峰,成就了后世的“开元盛世”。

这几位封禅的皇帝,无一不是具有实际建树,拥有强大实力的领导者,他们在泰山进行封禅时,完全能够自信满满,豪情万丈。百姓也会对这一举动心悦诚服,不会对封禅仪式带来的劳民伤财提出异议。

然而,第六位在泰山封禅的皇帝却带来了巨大的争议。他就是宋真宗赵恒。宋真宗的封禅,被后人戏称为“如果没有他,今天的泰山恐怕还是乾隆的天下”。这一说法简单而直接地揭示了宋真宗在封禅中的极大负面影响。

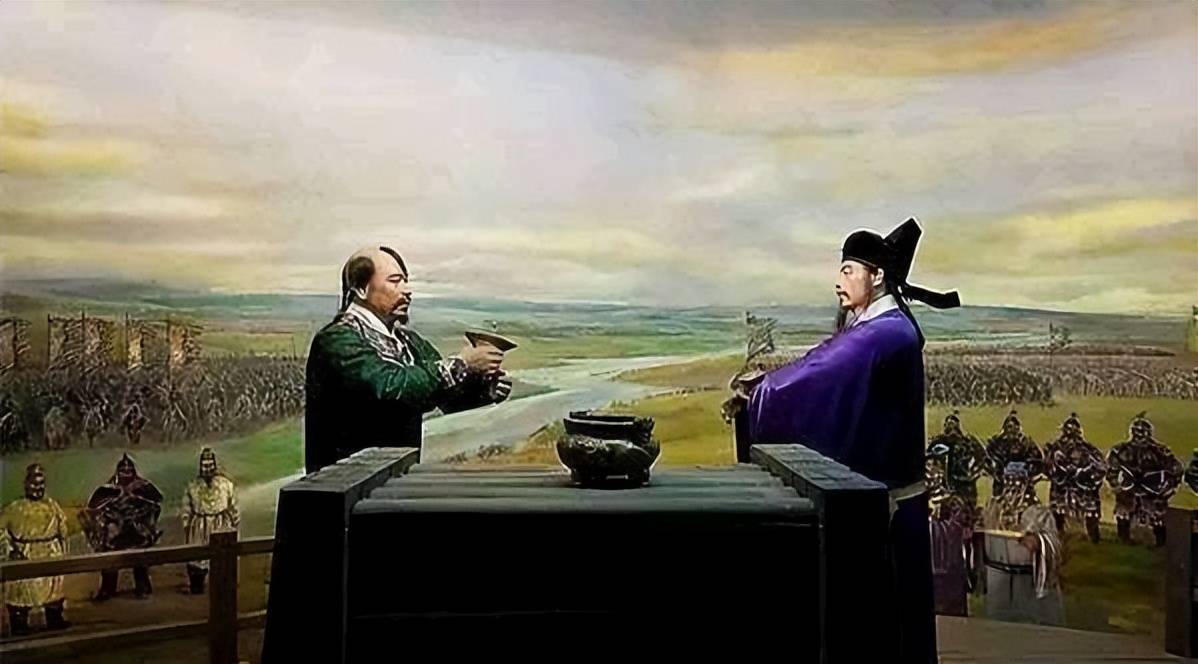

赵恒在即位初期,虽然成功整顿了腐败,推动了“咸平之治”,使北宋的经济发展取得了显著成就。但接下来,按照历史的发展轨迹,他理应开疆拓土,强化国防。然而,宋朝在那时已经是一个重文轻武的政权,赵恒在面对外敌时表现得犹豫不决,甚至在亲自领兵打败辽国之后,也因为内心的恐惧而选择与辽国和谈,签订了“澶渊之盟”,开创了屈辱外交的先河。

这不仅成为了“千古奇耻”,也让赵恒深感自己以和平手段保住了江山,因此他决定在泰山举行盛大的封禅仪式来彰显自己的伟大。而这次封禅不仅耗费巨额的财政,奢华铺张,更让百姓痛苦不堪。在这场封禅仪式之后,赵恒甚至一而再、再而三地进行封禅,让泰山封禅这一传统失去了庄严与意义。

如此种种操作,不仅让宋真宗的“咸平之治”口碑受损,也让宋朝陷入了不断的内忧外患,最终失去了抗击外敌的能力,沦为外族割据的对象。封禅仪式的意义也随之贬低,泰山的地位开始逐渐没落。历代帝王都对封禅避之如蛇蝎,避免效仿赵恒。

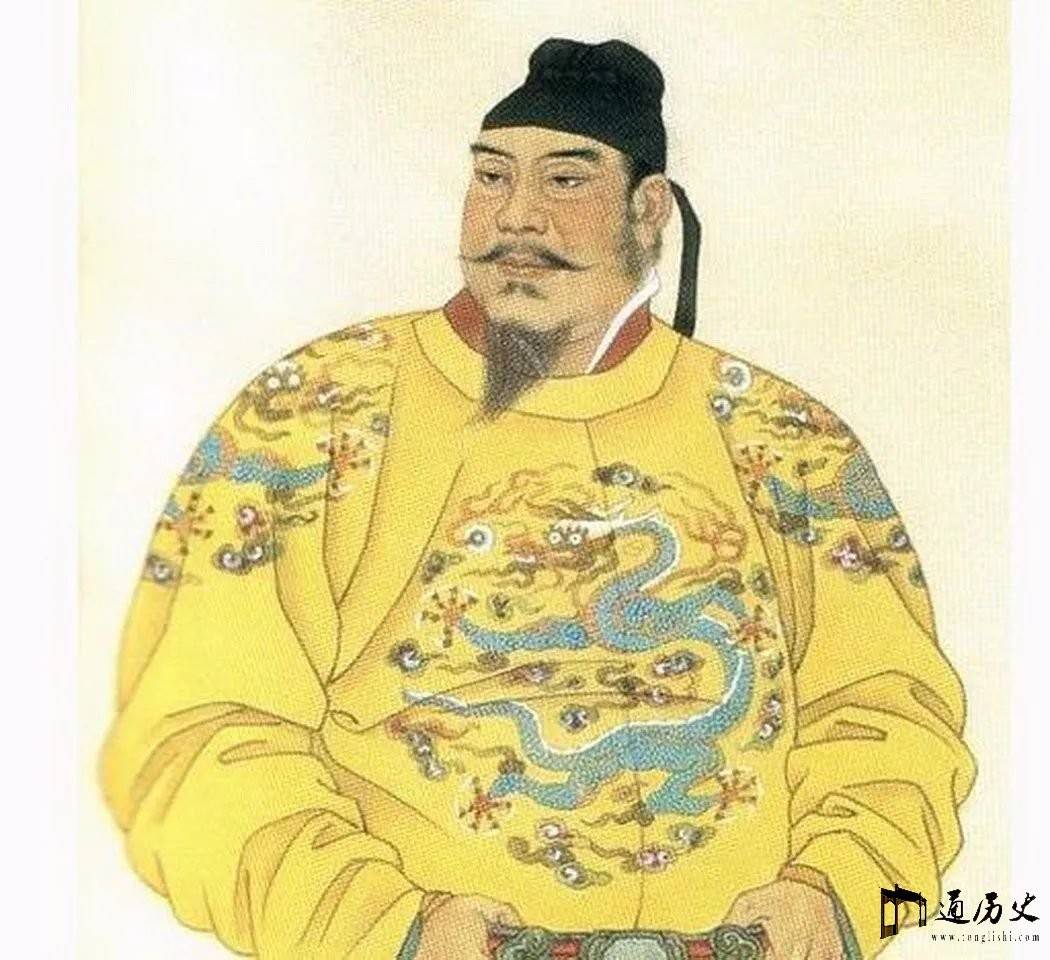

除了宋真宗的错误决策,封禅大典所需的巨额财力、物力和人力也是一个巨大障碍。历代帝王即使有丰厚的国力,也不再愿意为这种劳民伤财的仪式付出。而在这之前,唐太宗李世民就曾因顾虑百姓疾苦,放弃了封禅的机会。即使像朱元璋这样有着显赫业绩的皇帝,也因各方面的因素,选择了不举行封禅,但这并不影响他的历史地位。

而元清之后,随着民族文化差异的加剧,泰山的封禅仪式变得更加冷清,逐渐淡出了历史舞台。如今,泰山作为五岳之首,依然保留着深厚的文化底蕴与历史象征意义,尽管封禅的辉煌已成往事,但它在中华儿女心中的地位,依旧无可取代,永远是民族基因中不可磨灭的一部分。