有时候,我们为一个理想、为一个信念,付出一切也心甘情愿。

但在司马迁的《报任安书》中,我们看到的是另一种“为理想生死”的写照——不是豪言壮语的誓言,而是面对屈辱和苦痛时无声的抗争。

想象一下,如果你是司马迁,遭遇了人生的极大屈辱:宫刑、讥笑、痛苦,你会做出什么选择?选择死,还是继续活下去?司马迁选择了后者。

他没有选择死亡这一“干净利索”的解脱,而是忍辱活下去,继续为那部未完的史书,继续为历史负责。

这封《报任安书》是他内心深处的呐喊,满载着不屈、不妥协、甚至是悲愤与坚毅。

宫刑与屈辱——痛苦的选择:死,还是活?

“宫刑”二字,简直是司马迁一生无法抹去的伤疤。在他为李陵辩护时,竟然触犯了当时权力的底线。

李陵为何能如此备受争议?那是因为他在战争中被俘,选择投降匈奴,而这个决定直接给了汉武帝一记狠狠的耳光,令其面临民众的质疑和不满。

作为为李陵辩护的史官,司马迁自然而然也成为了“替罪羊”。没有选择的他,唯有面对“宫刑”的惩罚。

你想象一下,一个被宫刑的男人,会是什么样的心情?历史上没有多少人能够在如此极端的情况下,依然保持心智清醒。

宫刑不仅仅是肉体的折磨,更多的是对人类尊严的极度摧残。你能想象吗?作为一位史学家,司马迁正处于生命的低谷。

站在死与生的交界处,他不再是单纯的司马迁,而是整个国家专制下的受害者。站在这一点,他的痛苦和无助显得尤为鲜明。

当“死”出现在眼前,司马迁有两种选择:一死了之,还是为了自己的信念活下去?你以为死是最简单的答案?不!他选择了活下去。

不是为了什么光荣,也不是为了政治的胜利,而是因为“为《史记》而活”。正是这种信念,让他忍受了肉体与精神的双重折磨,依然活着继续书写下去。

你觉得肉体上的宫刑就是最痛苦的部分吗?错!这不过是开始。司马迁不止一次提到,“宫刑,虽死不及”,可见他对这种屈辱的深恶痛绝。

他不是一个愿意接受屈辱的人,哪怕这意味着“活下去”就是将自己的尊严永远埋葬。但在那一刻,司马迁明白,死与活的差别,已经不是他能控制的了。

他心中的《史记》,才是他唯一不能放弃的使命。

然而,他的内心并不安宁。

每当深夜,他独自忍受着剧痛,心里是否曾问过自己:“这样活下去,真的值得吗?”他的选择并非没有代价,而是每天都在与内心的那份痛苦、愤怒做斗争。

他在信中提到,“若死,何以异蝼蚁”,他绝不甘心死去,如同无数微不足道的蝼蚁般死去。他的坚持,便是在生死面前的一种“绝望中的坚持”。

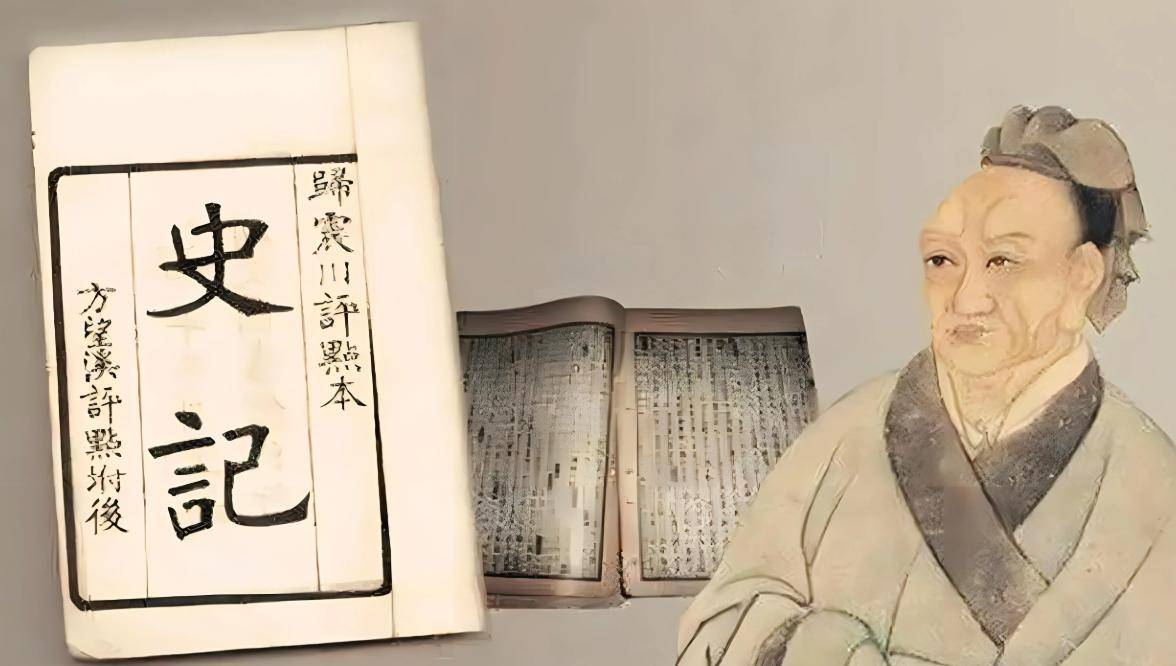

为了《史记》,为历史生死

《报任安书》这封信,不仅仅是司马迁个人对命运的控诉,更是他对历史的宣誓。

他将自己从宫刑的阴影中走出来的痛苦,转化为坚守《史记》的动力。这封信透露出一种无法言喻的情感:一个历史学家的痛苦决心。

在信中,司马迁表露出,尽管受尽屈辱,尽管死亡看似近在眼前,但他却无法放下手中的使命。他提到,“若死,我便了此一生,岂有悔哉?”

他选择活下去,并为自己内心的信念背水一战——“为《史记》,忍辱求生。”

他在这封信中写到,“历史的编写不止是记录过去,更是为那些无声的历史人物发声。”对他而言,死并不是一条出路。

死亡的安宁换来的可能是对历史的虚无,而活着,才意味着他能为未来世代讲述真实的历史。

因此,他选择了忍辱活下去,即使这意味着一生无法洗去的污名。

司马迁的《报任安书》正是这种精神的集中体现。他从死亡的阴影中走来,义无反顾地继续为自己心中那份使命坚持,继续为《史记》的完成付出一切代价。

这封信,几乎成为了他那一段历史人生的命运转折点,见证了一个历史学家的心灵和思想深度。

《报任安书》中的一段话,“仆诚已著此书,藏之名山,传之其人,通邑大都,亦可偿前辱之责,虽万被戮,岂有悔哉!”

这里,司马迁表达了无比坚定的决心:为了历史的真实,他愿意为《史记》赴死,哪怕这意味着无数的折磨与困苦。

每一位历史的见证者都必须为自己选择的使命付出代价,而这个代价,或许就是生命,或许是名誉,但它绝对不是轻松的选择。

司马迁的这封信,也让我们感受到了另一种人生智慧:要知道自己为什么而活,才能忍受生活中的所有折磨。

若没有明确的目标、理想与责任,我们怎能忍受生活中不可避免的痛苦与挫折?