“我爸七十三了,能一个人提三十斤米上楼,身体好得很,我觉得他啥也不用查。”

说这话的是个超市搬运员,家里是独子,平常工作忙,周末才有空回去看望父母。他对父亲的状态很自豪也很放心,觉得健步如飞、干活利索,就说明没问题。

这个看法其实很常见,不少人觉得年纪大但能动就是健康,能吃能睡就是没毛病。但身体的问题从来不是靠眼睛看出来的,尤其是到了七十岁以后。

很多老人表面精神,其实身体内部系统正在悄悄地滑落。很多关键性的指标并不会提前预警,比如血管的弹性下降、骨质的稳定性变差、肺活量的边界收缩,这些变化没有痛感,也不影响走路吃饭,所以常常被忽略。

但一旦跨过某个阈值,问题就成了事故。对老年人来说,一件事一旦变成“事故”,后果就很难扭转。不是说治不好,而是恢复速度会极慢,生活质量会急剧下降。

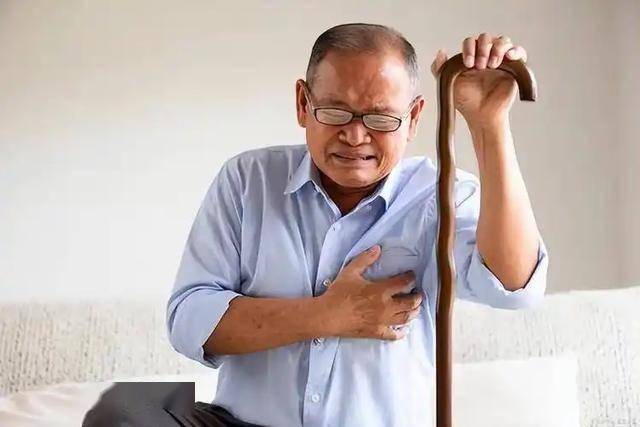

说心血管问题,是因为这是老年人生命系统中最先松动的部位之一。过了七十岁,血管壁的弹性会持续下降,血压调节的能力也变差。

原来早上低晚上高的血压规律,可能在某天突然打乱,清晨高峰的收缩压一旦超过警戒值,心梗和脑卒中的风险就会上升。

很多人觉得只要不晕不疼就是没事,其实那是心脏在过度适应的结果。研究发现,很多七十岁以上的老人发生心脑血管事件前几天,并没有任何明显症状,甚至还有人当天早上还在遛弯。

有的人血脂正常,血压也不高,照样出问题。那是因为血管的结构变化跟常规指标不一定同步。

斑块的稳定性、内膜的厚度、微循环系统的响应速度,这些东西在常规体检中不会体现,但对老人来说至关重要。长期不查,就算指标正常,也不能说没有风险。

研究跟踪显示,一部分老人发生意外心梗时,基础指标完全在标准范围之内。原因是血管老化和心肌供血能力已经下降太久,稍有应激负荷就崩掉了。

而骨密度这个事,很多人压根没当回事。觉得老人摔了再看骨头就行。但骨质疏松并不是“老了自然疏松”这么简单。它是一个被动代谢失衡的过程。

钙吸收变差,骨细胞活性下降,再加上活动量减少,骨骼变脆这事就悄悄发生。问题是,这种骨脆不是大范围骨折才有用,一次轻微摔倒,或者一脚踩空,髋骨就能碎。

一个七十多岁的人一旦髋部骨折,卧床时间拉长,肺炎、褥疮、深静脉血栓统统可能找上门。很多老年人就是这样,原本身体不错,因为一次骨折,三个月不到身体全垮。

筛查骨密度并不是多此一举,它是为未来半年到一年的安全争取机会。不仅是钙和维生素D的补充问题,更是评估骨头结构稳定性和骨转换速度的问题。

有的老人外表结实,骨头密度其实早就低了。研究显示,那些有家族骨折史、不爱晒太阳、长期不运动的人,哪怕没有外伤史,骨密度也常常低于警戒线。及时查、及时干预,比什么都值。

心肺功能,是老年人维持日常活动的底线。如果肺功能差了,走五十米就喘,爬楼梯腿发软,就不是简单的体力下降了。

肺活量和氧气交换效率不行时,身体组织容易缺氧,心脏负担就更重。长期如此,心衰、房颤、慢阻肺全都有可能。不少老人表面没咳嗽,但CT一做,支气管已经变形,部分肺泡已经萎缩,恢复不了。

心肺功能变差还有个问题就是干扰药物代谢。有些药原本可以好好发挥效果,但肺循环慢了,药物无法有效到达目标器官,就白吃。结果看似没副作用,其实根本没效果。

很多医生在给老年人开药的时候,会先看心肺储备能力。如果连最基础的供氧能力都跟不上,再强的药也不会有效果。

更关键的是,心肺功能不好,老人夜间容易出现缺氧,睡觉时突然心慌、半夜惊醒,长久下来整个睡眠节律都会紊乱,精神状态也会跟着崩。

很多人觉得做心肺评估是大病人才需要,但不少资料显示,过了七十岁,即便没症状,也有一部分人肺功能呈进行性下降。

早发现不等于马上处理,但能判断是不是已经进入了功能临界区。有的干预措施,只在功能刚刚下降时有效,拖到症状出来时,介入手段就变得局限了。

摔倒这个事,看起来简单,其实是老年系统衰退最常见的暴露方式之一。老人摔倒并不是因为路滑,而是综合感知、反应速度、肌肉力量和内耳平衡的协调能力下降。

一次摔倒背后,可能暴露的是整个身体反应机制的下行趋势。摔倒会带来骨折、头部出血、生活能力丧失这些表面后果,但本质上是大脑控制和下肢执行系统出现断裂。

预防摔倒不是在地上贴个防滑垫就完了,而是要评估步态、反应速度、肌肉张力。这些可以通过基础测试得出,但很多家庭压根不会去做。特别是老人自尊心强,摔了也不说,疼了也不喊,直到某天跌倒不起,才发现原来问题早就存在。

研究发现,有一类老人虽然日常没跌过,但体位性低血压、平衡感减退指标都不达标,属于“高风险不自知”群体。

预防这类问题,得从改善生活空间结构开始,减少高低差,调整家具摆放,还要通过训练提升下肢协调能力。

有时候简单的动作,比如站立拉伸、扶墙半蹲,比吃什么补品更有效。人的下肢控制能力不是随着年纪自动消退的,而是可以被训练延缓的。很多跌倒其实本可以避免,不是运气不好,而是准备不足。

这些身体细节的问题,之所以容易被忽略,是因为它们从来不喧哗,不制造剧烈的痛感,也不会让老人立刻失能。

但它们一个个积累,构成的就是一个潜在的巨大风险面。只盯着表面健康,是不够的。每一个“看起来没事”的背后,可能正藏着即将出问题的细节。真正的健康,不在于有没有症状,而在于能不能识别那些看不见的下滑。