初冬时节,四川大邑的寒风带着几分肃穆,刘氏庄园博物馆的石阶上迎来了两位特殊的访客。他们分别是刘文彩的孙子刘小飞,以及“周扒皮”外孙孟令骞。二人的名字仿佛从历史的长河中走出,而这次相遇却真实发生,仿佛命运的巧合,他们握手的瞬间,留下了一张发人深思的合影。

照片中的刘小飞穿着一件已略显陈旧的黄色外套,脸上有着岁月的痕迹,显得沧桑而沉稳;孟令骞则穿着一件黑色夹克,气质年轻、充满活力。两人站位的背后有着深刻的历史寓意——一人背负的是祖辈豪宅和争议,另一人肩负的是“半夜鸡叫”历史的延续。这次相遇,是偶然还是历史深处的隐喻?

刘文彩,四川宜宾人,凭借家族背景和个人能力,逐渐进入了川南的权力中心。1921年,他成为了四川烟酒公司宜宾分局的局长,开始掌控川南地区的经济命脉。随后,他陆续担任了叙南船捐局长、川南护商处长等职务,和地方军阀、商人展开了紧密合作,利用职务便利积累了巨额财富和人脉资源。在川南,刘文彩的统治伴随着剥削和压迫,他通过地方财政手段,对民众征收了大量税收。

数据显示,仅在叙府一地,刘文彩就设立了44种税目,涵盖从花捐、厕所捐到锄头捐等各类收费,种类繁多、离奇荒诞,却为他带来了丰厚的经济利益。在家乡安仁镇,他的剥削手段更为直接与隐秘。为了获取更多利润,他特制了一种量斗,表面上与普通的量斗无异,但大斗进小斗出却隐藏着巨大的差距。农民交租时使用的是大斗,而他出售粮食时使用的是小斗,巧妙地通过这种方式,压榨了农民的利益。

除了经济上的剥削,刘文彩的个人生活也饱受争议。他妻妾成群,在当地修建了豪华的庄园,容纳众多家庭成员。与此同时,他对女性的暴行更是令人发指,屡次强迫年轻女子成为妾室,甚至被指控对多名女青年实施性侵犯。对待反抗的百姓,他则采用暴力镇压,任何敢于反抗的人,甚至是对他不忠的乡民,都会面临流放、监禁乃至杀害的命运。刘文彩通过这种手段,制造了恐惧氛围,以维持表面上的“稳定”,然而,这种压迫带来的恐怖和愤怒却促使民众逐渐反抗。

1947年,解放战争形势发生变化,随着中国共产 党势力的壮大,国民党统治区的矛盾愈发尖锐。刘文彩的控制范围虽然在川南依然存在,但已经不再稳固。他得知土匪头目郭保之在宝兴县的部队被中共地下武装击溃后,迅速采取了严酷的镇压政策。刘文彩动用地方武装对中共地下力量展开追击,许多乡村沦为搜捕、审讯、屠杀的场所。所有怀疑与中共有关系的人,不论身份,都可能遭遇残酷的拷打和处决。

尽管采取了血腥手段,刘文彩的权力却在民众的愤怒和离心力中逐渐衰弱。1949年10月,解放军的步伐逼近四川,刘文彩意识到大势已去,决定返回安仁镇,企图在最后时刻巩固家族势力。然而,在回乡途中,由于长期奢靡的生活和巨大的压力,他的身体状况迅速恶化。10月17日,行至双流县时,他因病情加重在途中去世。

时光流转,2022年初冬,成都大邑县的刘氏庄园博物馆依旧弥漫着寒意。两位特殊的后代在这里相遇。刘小飞和孟令骞的会面并非有意安排,却因某种契机走到了一起。作为刘文彩和周春富的后代,他们站在历史与现实交汇的地方,合影留念。刘小飞身着黄色外衣,岁月在他脸上刻下了深深的痕迹,而孟令骞穿着黑色夹克,显得朝气蓬勃。

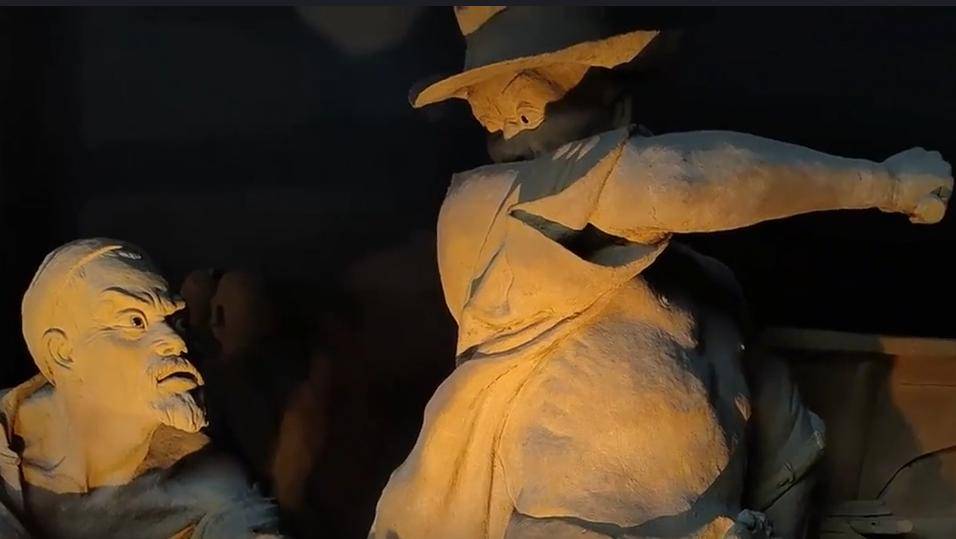

这次相遇,让曾经历史中的两位人物,再度回到公众的视野。刘文彩,曾是川南的权力象征,凭借税收和军事实力控制着这一地区,而如今,他的庄园已变为一个博物馆,供人参观。

刘小飞,作为刘文彩的孙子,退休后投入了大量时间和精力寻找当年家里佃户和佣人的下落,带着记录本,逐一访问这些当年的雇工和农民,记录他们的生活经历以及对祖父的记忆。通过这些访谈,刘小飞试图为祖父辩护,认为外界对刘文彩的批评过于片面,甚至觉得历史中对刘文彩的评判带有偏见。他还在刘氏庄园博物馆担任讲解员,努力为祖父“正名”,讲述刘文彩修路、建桥、办学等对乡村的“贡献”,却巧妙地避开了关于剥削和苛捐杂税的话题。

当有人提出刘文彩行为中的压迫时,刘小飞常常显得急躁,认为不能因为一点缺点就全盘否定他。尽管他努力塑造刘文彩作为一位热心家乡建设的大地主形象,但这些所谓的“好事”却建立在对农民的剥削之上。

映泉,一位作家,对刘文彩的历史产生了浓厚兴趣,决定亲自调查。他翻阅大量资料,并亲自前往四川考察,逐渐揭开刘文彩压迫民众的真实面貌。映泉认为,刘文彩的罪行不仅仅是普通地主的剥削,而是系统化的压迫行为,书中写道:“刘文彩的罪行,几乎无恶不作。”

孟令骞的外祖父周春富,因小说《半夜鸡叫》而成为“周扒皮”的代名词。周春富这个名字与狡猾和剥削紧密相连,在小说中,他为了榨取更多劳动,模仿鸡叫,每晚将工人们叫醒,让他们加班工作。周春富的生活简朴,经营着村里的油坊,所有的积蓄都用于购买土地。虽然他并不像小说中描述的那样奢华,但他的剥削行为足够典型,尤其是对土地的贪婪与对时间的精密计算。

两位后代站在这片历史的土地上,不仅让过去的名字重新回到了公众视野,也让历史的阴影依旧笼罩在今天的讨论中。