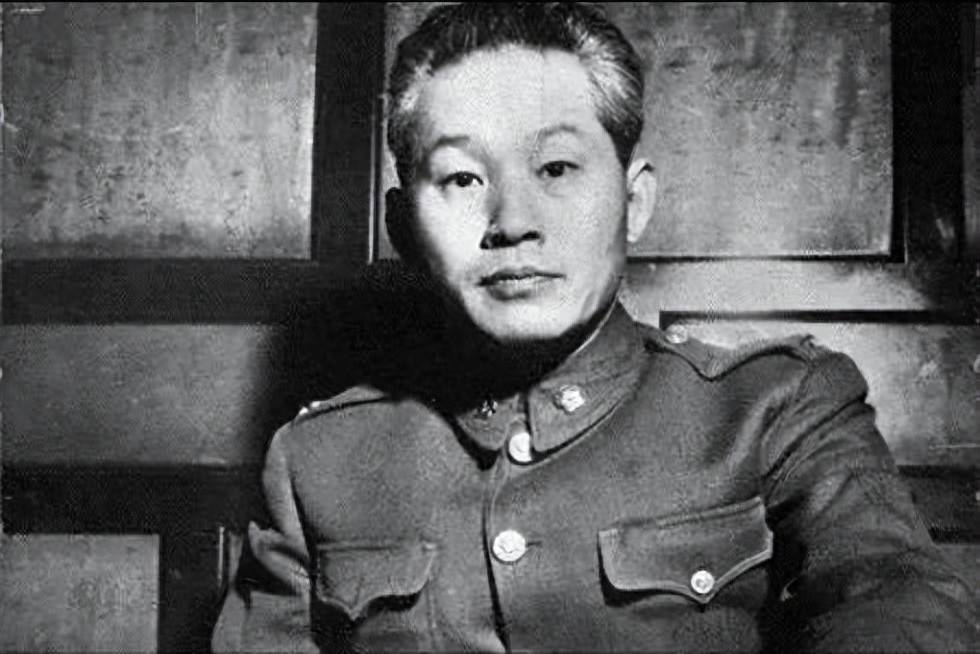

早年间,蒋介石对杜聿明非常器重,特别是在抗日战争期间,杜聿明凭借其卓越的军事才能屡次立下赫赫战功。可惜,在解放战争的淮海战役中,他被敌军俘虏,随后的十年,他经历了严峻的改造。然而,经过特赦后,杜聿明积极投入新中国的建设事业,为国家贡献了许多,功绩也得到了认可。

然而,杜聿明在谈到孙立人时,往往表现出强烈的不满。两人之间的矛盾和恩怨,得追溯到他们曾经共同参与的战争岁月。

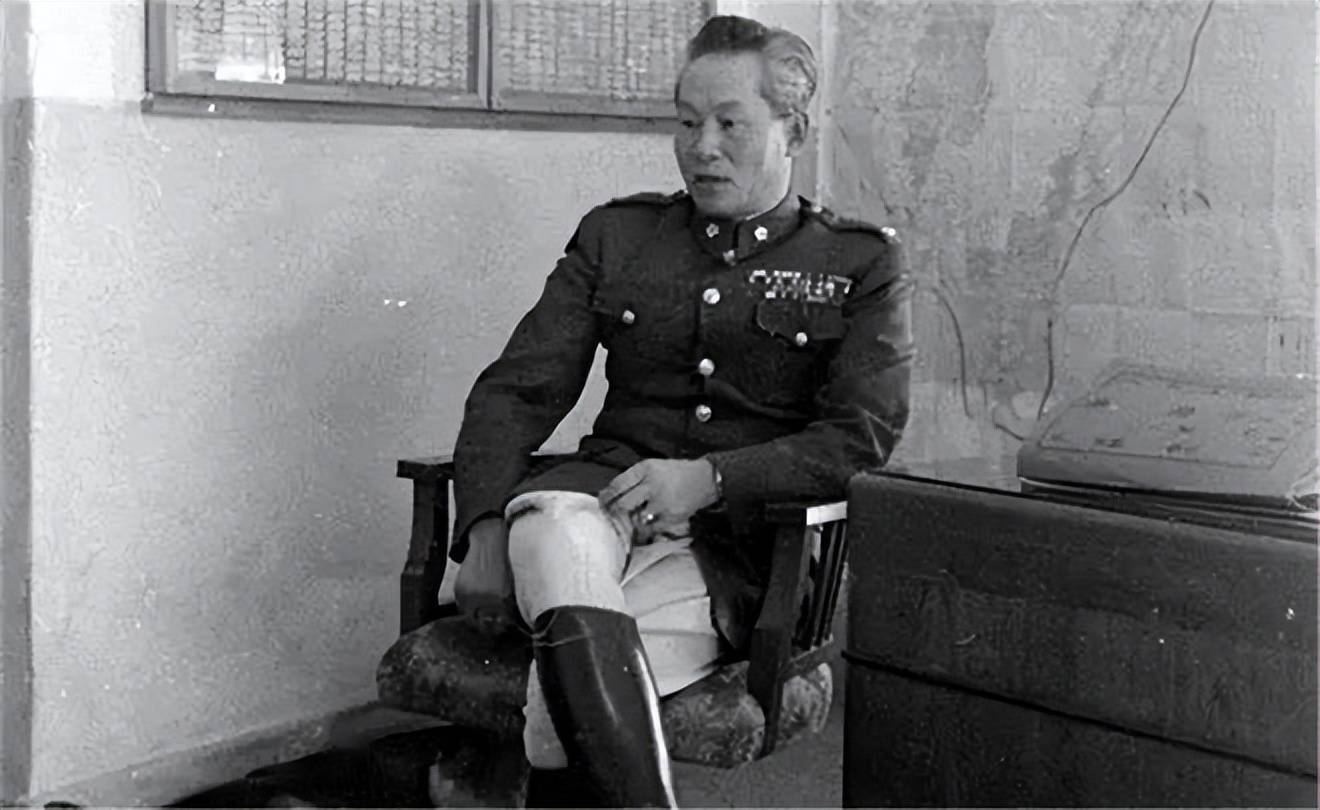

提到孙立人,他有一个广为人知的绰号——“丛林之狐”。他在抗日战争中以精湛的军事指挥能力,歼灭了超过三万名日军,成为名副其实的抗日名将,赢得了人们的尊敬。然而,在1955年,蒋介石将孙立人视作叛徒,令他遭到软禁。事实上,蒋介石一直对孙立人持怀疑态度,尤其是在孙立人与美国驻华的马歇尔有着较为密切的关系之后。

孙立人的青年时期非常优秀,顺利考入了清华大学土木工程系,毕业后他远赴美国深造,原本打算成为一名工程师,过上安定的生活。然而,初到美国时,孙立人并未打算立即回国,因为国内动荡不安,且所学专业在国内缺乏发展空间。于是,他决定留在美国的一家公司工作。没想到,公司的排外氛围让他渐渐感到孤立,意识到即便留在美国,也难以获得真正的发展机会。

经过一番深思熟虑,孙立人最终放弃了自己所学的土木工程专业,决心投身军旅,为国家做出贡献。凭借优越的家庭背景,他得到北洋政府的保送,进入弗吉尼亚军事学院深造。在这里,他与马歇尔结下了深厚的友谊,两人思想相投,相互欣赏。

正是因为孙立人和美军的关系,回国后的他并未得到蒋介石的重用。蒋介石只是简单安排他在军事学院担任教职。直到淞沪会战爆发,孙立人凭借其过人的军事指挥才能,首次在战场上崭露头角,开始得到关注。当时,他在苏州河河湾察觉到渡河有利之处,迅速组织部队在周边的棉纱厂等建筑物里构建防线。当日军陷入火力网时,孙立人指挥部队反击,成功歼灭了企图过河的敌军。

1941年,尽管日军在中国战场未能如愿迅速占领中国全境,且在欧洲战场上德国的胜利鼓舞了他们,日军的扩张野心进一步膨胀。随着战争的推进,日本不再满足于仅控制东南亚,而是向整个太平洋地区扩展其侵略计划。这一转变受到了国内矛盾的加剧和对资源的迫切需求的驱动,日军开始寻求通过战争转移国内的压力。

在日本的扩张计划中,面临着两个主要选择:一是“北上”战略,计划与德国联合对苏联发起进攻;二是“南下”战略,企图控制东南亚,并挑战英美的殖民势力。经过审慎考虑,日本选择了南下战略,决定加速进军东南亚,这也是他们长期以来想要统治这一地区的意图。

日本的战略调整与其对太平洋地区资源的渴求密切相关。在这个时期,德国击败法国并成为欧洲的霸主,激励了日本加快行动的步伐。虽然日本清楚自己与美国在实力上有差距,但仍然坚持认为可以通过迅速的进攻来占领部分太平洋地区,并认为美国并不会因此采取大规模的反应。

日本的判断显然错误,他们低估了美国的决心。美国对于日本的侵略行为愤怒异常,决定全面介入战争,虽然初期遭遇了日本的沉重打击,但美国迅速调整战略,最终反败为胜,扭转了战局。

与此相关,中国派遣远征军赴缅甸作战,意在打破日军封锁中国的企图。在这一过程中,杜聿明担任了远征军的指挥官,而孙立人与杜聿明之间的分歧也在这一时期暴露无遗。

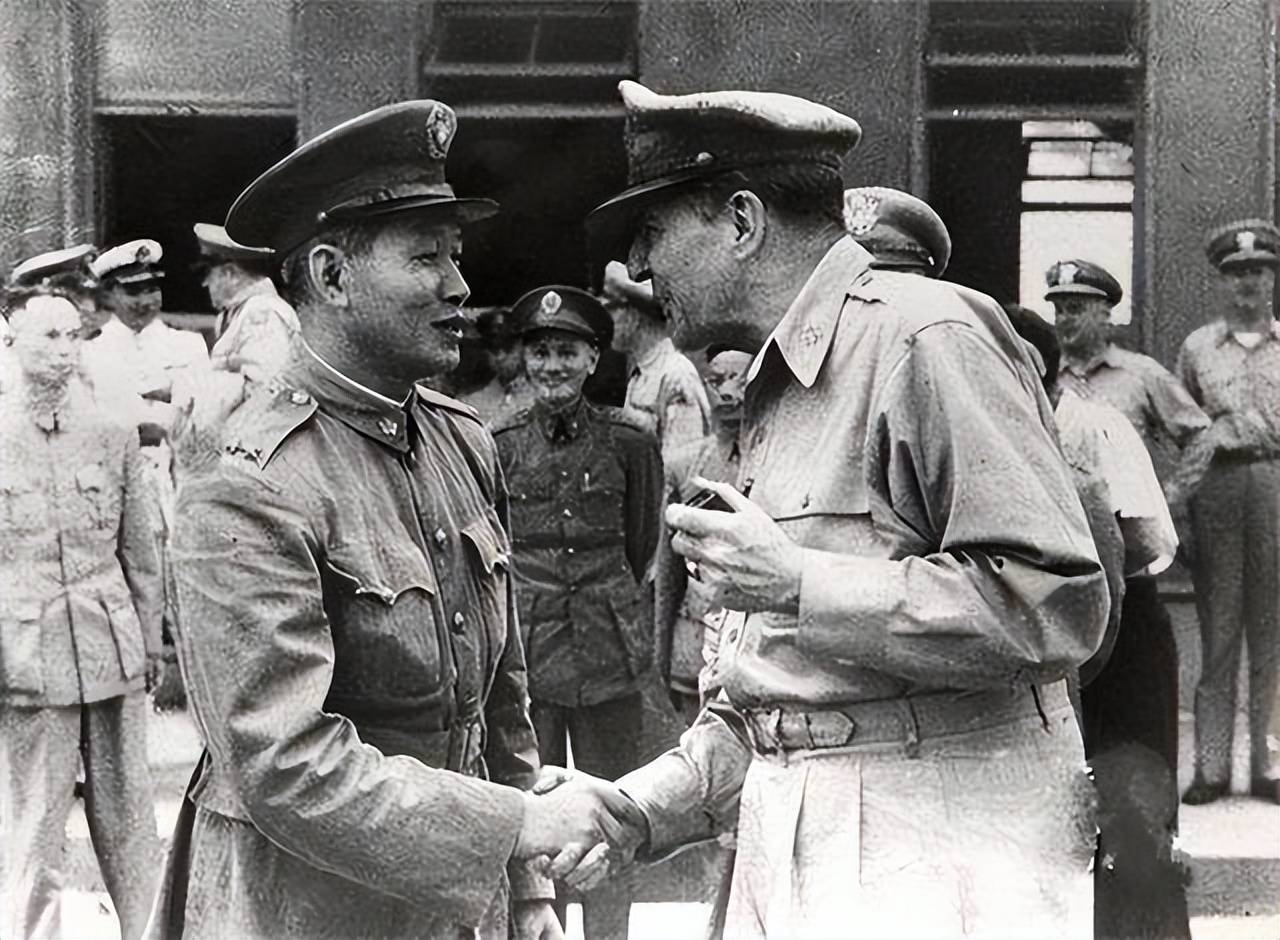

当远征军到达印度后,他们接到了英军被日军围困的紧急求援。由于英军是中国的盟友,且他们驻守的要塞对于保障中国的补给线至关重要,蒋介石决定派杜聿明和孙立人前去援救。孙立人迅速制定了作战计划,要求英军配合他的进攻。英军在危急时刻并未轻视中国军队,愿意接受任何条件配合作战。在孙立人的指挥下,英军与中国军队密切合作,制造了大量假象,令日军误以为有更多援军即将抵达。日军因此减缓了进攻,英军趁机成功脱围。

然而,英军一旦逃脱后,很快撤离,未能继续拖住日军。此时,孙立人独自留下来对抗日军。日军察觉到被欺骗后,怒不可遏,转而向中国军队发起猛烈反击。由于装备和兵力不足,杜聿明的部队最终败退,且补给线被切断。蒋介石对此极为愤怒,果断下令让远征军穿越野人山返回国内。

野人山是一片荒野,充满了未开发的原始森林,毒虫毒草遍布其间,极为危险。孙立人担心,如果部队硬闯此地,损失将不可估量,因此建议带领部队前往印度,寻找与盟军联手的机会。然而,杜聿明坚持执行蒋介石的命令,决然选择回国,他认为,既然远征军在国外已无战机,就应当回国执行战斗任务,毕竟国内形势已经异常严峻,无法继续支援他国。

这场争论最终以杜聿明遵从命令,带领部队穿越了危险的野人山返回国内,而孙立人则选择带领剩余部队前往印度,与英美军队重新整编并为未来的反攻做准备。孙立人对于野人山的险恶情况早有预见,结果也正如他所担忧的那样,部队在穿越过程中遭遇了巨大的困难。相比之下,孙立人在印度的行动相对顺利,他成功集结了许多散兵和难民,几乎没有遭遇任何损失。

这种鲜明的对比,让杜聿明的声誉受到了质疑。由于杜聿明执行蒋介石的命令,蒋介石也因此受到外界的批评。此后,杜聿明与孙立人之间的关系逐渐恶化。孙立人由于处理人际关系不善,未能主动与他人建立联系,这让他在国民党高层中积累了许多不满,甚至在支援英军的过程中,一些人认为他背离了祖国,为了私利而将精锐部队带往国外。

杜聿明对孙立人进行了严厉的指责,认为他为了个人利益,背叛了国家。加上孙立人与美国的关系过于密切,最终甚至有美国方面希望他能够背弃蒋介石,这更加激怒了蒋介石。虽然孙立人在抗战期间全身心投入了战斗,但仅仅因为这一事件,杜聿明便将他批评为背叛主子的“小人”,这是否有些过于苛刻呢?